![]()

| プロジェクト代表者 大学院農学研究科生物資源生産学専攻修士課程 2年 辻 航 平 |

| [目的] 平成15年(2003年)11月に,北大農場内にバイオガスプラントが建設されました。バイオガスプラントとはメタン発酵により,牛舎から出される牛糞尿から良好な肥料と可燃性のバイオガスを作り出す装置です。現在,この可燃性のバイオガスを燃焼させ得られた熱エネルギーをボイラーで温水に変えています。 この温水に,バイオガス中に含まれる成分である硫化水素及び二酸化炭素を溶解させることで,全国的にも非常に珍しい『炭酸硫黄泉』を人工的に作り出すことが可能ではないかと考えたのがこのプロジェクトのきっかけでした。既に,実験室レベルで実験を行ってみたところ,温泉水として基準の濃度まで溶解しませんでしたが,硫化水素ガスが硫黄泉独特の匂いに似ていることから温泉の雰囲気を感じられる程度の温水の作製が可能であることを確認しました。今回のプロジェクトでは,適切な濃度の温泉水を作製し,実際に足湯施設を設置するまでを計画しています。 この企画を行うことで,北大生や地域住民の方に憩いの場を提共するとともに,足湯を通して環境問題を身近に感じてもらい,環境問題に対して少しでも関心を持っていただければと期待しています。また,バイオガスエネルギーを無駄なく利用できるバイオガスプラントの新たな一面を北大という場所で対外的にアピールする狙いもあります。 |

|

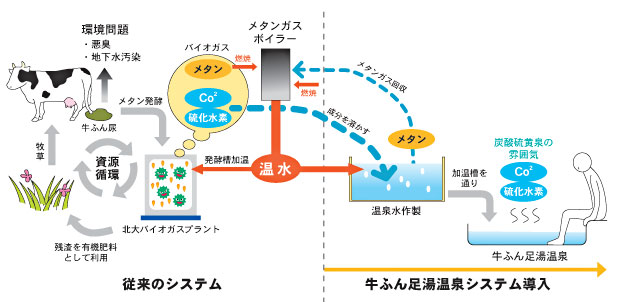

| [内容] 上図は,今回行った牛ふん足湯のシステムフローです。まず,バイオガスボイラーからの温水を,ホースを通して溶解槽に送り込みます。そして,この溶解槽でバイオガスの通風爆気を行い硫化水素等の温泉成分を溶かし込みます。続いてヒーターによる加温を行うことで,適切な温度に調整し人工温泉水を完成させます。 なお,バイオガスの溶解において硫化水素,二酸化炭素は溶解され温泉の成分となりますが,全く溶解されないメタンガスは回収され再利用されます。このように,バイオガスに含まれる成分を無駄なく有効に利用出来る点がこのシステムの大きな特徴となっています。 |

| [成果・反省点] 当初は,平成17年9月頃に足湯温泉行う予定でしたが,当初の計画に甘い部分あり,装置の故障や実験を進める過程で課題が発生したため時期がずれ込んでしまい,雪解け後の入学式の時期に合わせた,平成18年4月7日(金),10日(月),11日(火)の3日間行いました。 実施当日は,ビラと過去に特集で放映されたテレビ番組を使って企画の説明を行いました。また同時に、私たちの研究室が行っている家畜ふん尿由来の環境問題に関する研究もあわせて説明させて頂いたことで,多くの方に関心を持っていただき大変意義のあったプロジェクトだったと思っています。開催期間中の来場者は約60人で,直接ビラを配布した新入生と農学部の学生が最も多く,学内のポスターを見てくれた方や通りすがりの方,また一般市民の方も新聞に掲載された翌日に数人来て下さいました。足湯に浸かっていただいた方々や牛舎の関係者の方からは,足湯にとどまらず入浴できる温泉に発展してほしいという要望が多く、温泉として開放可能がどうか検討していきたいと考えています。元気プロジェクト2005としては終了しましたが,機器は揃っているので,バイオガスプラントの普及に貢献するためにも,継続的にこの企画を実施していくつもりです。 当日の開催期間以外に行った本企画に関係する事柄は以下のとおりです。 【関連活動】 ・開催期間中に,北大の科学技術コミュニケーター養成ユニットからラジオ取材を受けました。内容は,私が足湯の原理を小学生に解説するといったものです。 ・6月28日に,北大の創成科学共同研究機構からの依頼で,企画についての講演を行いました。 【広報活動】 ・北海度新聞…道内面掲載 企画趣旨の説明と開催日時を載せて頂きました。 ・朝日新聞…道内面に2度掲載 企画趣旨の説明。 ・フジテレビ「スーパーニュース」から取材。 |

|

|

| ▲ページトップへ |

| URL:http://circle.cc.hokudai.ac.jp/kuroyuri/Year100/ |

プロジェクト代表者 大学院情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻修士課程 2年 池 尻 圭太郎 |

| [目的] 北海道大学美術部黒百合会は,明治41年(1908年)5月,当時,東北帝国農科大学(現在の北海道大学)の英語教官であった有島 武郎先生を中心に美術愛好の学生により創立されました。このとき,学生会員の小熊 捍氏(後の北海道大学教授)の提案による「黒百合会」が採用され,現在まで名称及びシンボルマークとして使われています。当時の学内には黒百合の花が沢山咲いていたことが由来だということです。現在の学内には黒百合の花は咲いていないというのが定説となっていましたが,近年の調査により数株だけ自生しているのが確認されています。 その黒百合会が,平成20年(2008年)に創立100周年を迎えるにあたり,100年の伝統の上に立って美術を愛し,人生をより潤いのあるものとして生きていく人間を育てるシンボルとして,北海道大学美術部黒百合会,さっぽろくろゆり会(札幌OB会)及び東京黒百合会(東京OB会)の共同により黒百合群生の復元を行おうとするものです。 本プロジェクトにより,自然と環境の再生として,人類の運動の小さな一歩となることを身をもって実践できる場になることを期待しています。 |

| [計画・内容] 本プロジェクトの計画では自生種には手を加えず,黒百合の苗を購入して学内に群生地を作成することを目的とします。計画の趣旨から言えば,学内の自生種を培養・増殖するのが最適です。しかし,自生種が数株しか残されていないことから,これには手を加えない方が良いと思われます。また,黒百合の植生から見て,道内の品種であればほぼ同一種とみなして構わないという農学部教授のご意見などから,道内種を700株購入して植え付けを行いました。 場所は,大学の施設管理部局と話し合いを重ね,『ポプラ並木横の花木園の一角』に40平方メートルを確保し,群生地を復元することとしました。 なお,本プロジェクトの進行計画は「進行状況・予定表」のとおりです。 [成果] 平成17年度には,用地の土地改良や黒百合球根の植え付けに至るまで,当初の計画どおり行うことができましたが,元気プロジェクト2005の終了時期である本年2月末日の時点では,成果がまだ見えていない状況でした。 雪解け後の本年4月に,群生地の黒百合が芽吹き始め,その後,5月中旬から開花が始まり,5月27日に開花した個体数をカウントしたところ963本が確認でき,現時点では,たいへん順調な成果が得られたと思います。 しかし,大切なことは,管理体制の構築や手入れなど,黒百合の群生をいかに継続して育てていくかということです。人類の運動の小さな一歩は,二歩目,三歩目の努力がなければ本当の歩みにはならないと思っています。 |

|

| ▲整地作業 | |

|

|

| ▲球根植付け作業 |

| 進行状況・予定表 |

2006年4月の様子 |

2006年5月27日の開花(963本)の様子 |

| ▲ページトップへ |