| URL:http://www.lowtem.hokudai.ac.jp |

| 低温科学研究所,略して低温研は,寒冷圏および低温環境下における自然現象の基礎と応用の研究を目的とする研究所です。本学の施設として設置されていますが,全国に開かれた研究所として運営されています。1941年の創設以来,既存の学問分野の壁を超えた新たな科学の創造を目指して,雪氷学や低温生物学の黎明期を担ってきました。近年は,地球環境科学の一翼を担う研究機関として,寒冷圏の様々な自然現象の解明に取り組んでいます。 |  |

| 低温研の研究対象は,惑星や生命の誕生から今日の地球環境の成り立ちに至るまで,広い範囲に及んでいますが,キーワードは低温と寒冷圏(雪氷圏)です。“水が0℃で氷になる”,このなんでもないことが,今の豊かな地球環境を作る上で重要だったと考えられています。雪国では雪や氷は邪魔物と思われがちですが,実は地球というシステムにとって欠かせない重要な構成要素なのです。そればかりか,太陽系の惑星を作る上でも,氷が重要な働きをしたと考えられています。また,水の惑星と言われる地球だからこそ,多種多様な生物が生まれたと考えられていますが,季節的に雪で覆われる寒冷圏は南方とは違う独特な生態系をもっています。低温研は,物理,化学,生物,地学のあらゆる科学の知恵を絞って,このような自然現象の解明に取り組んでいます。もう少し具体的に知っていただくために,ホットな話題を4つ紹介します。 |

|

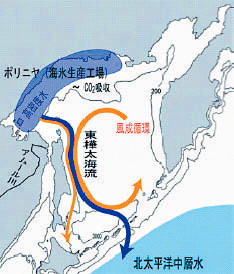

最近の大きな成果としては,今までデータ空白域であったオホーツク海の実態を一気に明らかにしたことが挙げられます。これは,当研究所が中心となって,日露米の国際共同研究プロジェクトとして,本格的な大気・海洋・海氷現地観測を4年間にわたり実施したことによる成果です。オホーツク海の海洋循環,特に,これまでまぼろしの海流としてその存在が不明であった東樺太海流の構造や流量の季節変動などの実態を解明したこと,および,同海域が大気から北太平洋中層に二酸化炭素などを送り込むユニークな存在であること,さらには,世界有数の高い生物生産力をもたらすオホーツク海特有の物質循環,同地域の冬の気候を特徴づける大気と海洋の熱・水循環,古海洋の復元など非常に多くの新たな知見を提供することができました。 |

| 南極やグリーンランドでは深さ2,000〜3,000メートル級のボーリング(氷床掘削)が進められており,掘削される深層氷コア(円柱状の氷)は,過去数十万年にわたる地球環境の歴史を記録する貴重な情報源となっています。しかし,さまざまな環境変動の指標として広く用いられている化学物質が氷床中でいかなる化学状態で存在するのかという基本的なことがわかっていないため,氷コアから得られる情報の信頼性が問われています。そこで,氷の内部に存在する大きさ数ミクロンの微小な粒子にレーザー光を照射して,ラマンスペクトル※を測定し,主要な化学物質が硫酸塩をはじめとする各種塩の微粒子として存在することをつきとめました。この結果は,太古の大気中に存在したエアロゾル※※と気候変動の関係を知る重要な手がかりを与えるものです。 |  |

| ※ラマンスペクトル:物質に単色光を照射すると照射光とは違う振動数(波長)の弱い散乱光が検出される。その振動数のずれを測定することによって,散乱を起こしている分子の同定ができる。 ※※エアロゾル:気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子 |

|

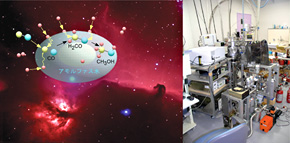

最近の天文観測で,宇宙空間には始原的有機物であるメタノール分子が大量に存在し,さらにその重水素体(水素原子が重水素原子に置き換わったメタノール)の量が地球に比べ4桁も多いことが確認されました。当研究所の最新の実験的研究により,メタノール分子は宇宙に浮遊する極低温(−263℃)の氷微粒子上で,低温特有の量子力学的効果であるトンネル反応※により効率よく生成され,その後の表面化学反応により重水素化が活発に進むことが初めて明らかになりました。 |

| ※トンネル反応:量子トンネル効果により,熱エネルギーがなくても進む反応。粒子の波動性が引き起こす現象で,粒子の質量が小さいほど顕著になる。 |

| もし,雪が「天から送られた手紙」(中谷宇吉郎博士の有名な言葉)であるならば,雪結晶を数多く含んだ雪片は,そのフラクタル※的な形の中に数多くの情報を含んだ「天から送られた巻物」といえます。これまでに雪片については,詳細な観測的研究が行われてきましたが,雪片の成長過程のモデリングは極めて不十分でした。そこで当研究所では,雪片という巻物に書かれた膨大な情報を引き出すために,モンテカルロ法※※を改良して,フラクタル的な形を再現できる雪片併合成長モデルを開発しました。その結果,複雑な形が雪片の成長を促進させることを,定量的に示すことができました。また,モデルで生成された雪片の物理的性質は,従来の野外観測結果とも良く一致しました。 |

|

||||

| ※フラクタル:巨視的にみると複雑に入り組んだ形状をしているが,これを拡大するとさらに細かい形状が見えてくるようになり,結果として拡大しても同じように複雑に入り組んだ形状のこと。 ※※モンテカルロ法:乱数を用いたシミュレーションを何度も行うことにより近似解を求める計算手法。 |

| 履修できる大学院のコースには,環境科学院の各専攻のうち,次の3つの専攻があります。 1.環境起学専攻:地球温暖化,オゾン層破壊の影響,環境修復など,我々人類が直面している重要課題をとりあげます。 2.地球圏科学専攻:寒冷域の特徴である降雪,積雪,海氷,氷河・氷床,凍土などに関する力学・熱力学過程と水循環及びその地球システムにおける役割並びに今日の地球環境や太陽系惑星の形成に根源的な役割を果たした物質の科学を学びます。 3.生物圏科学専攻:環境の変化等に対する生物の適応現象を遺伝子レベルから個体レベルに至るまで幅広く研究しています。 その他,惑星の形成過程については大学院理学院宇宙理学専攻,光合成については大学院生命科学院生命システム科学コースで履修することができます。 |