1931年に日本が戦端を開いた15年戦争は北大にも様々な陰を落とした。北大は直接・間接に戦争・軍事と結びつく研究を進め、国家の戦争遂行に協力した。戦況が悪化するに従って、学生・生徒は学業もそこそこに勤労動員され、工場労働や農作業に従事させられた上、修業年限も短縮された。徴兵された教員・職員や、学徒出陣により出征した学生の中からは戦死者も出た。戦争末期には食糧をはじめとする日用品の慢性的な欠乏が生活を脅かし、政府の配給する米・麦が月に10日分に満たない状況にまでなっていった。

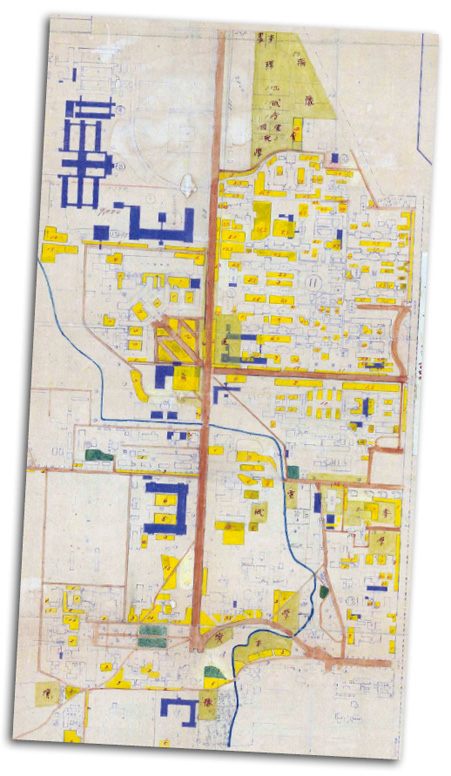

1941年ころから、北大キャンパスの空き地を掘り返した畑で野菜類が栽培されるようになった。1944年からは大学当局が各学部等に耕作地を区画・配分して食糧増産を計画した。図は北大キャンパスの耕作概況を示す地図である。キャンパスのそこかしこに所狭しと畑が耕されている様子をうかがうことができる。栽培されたのは馬鈴薯・南瓜を中心に、大根・体菜・白菜などであった。農作業は学生・生徒・教員・職員が総出で行なった。農学部農業経済学科教授の中島九郎は1945年5月14日の日記に「午後カラ経済旧増産畑ノ耕作。主トシテ南瓜床ノ準備ト播種。ソレガ終ンデ三時半カラ慰労ノタメ食堂デ牛乳ガ出ル(五升、農場カラ求)」と、耕作従事の様子を記している。

「昭和壱九年度学内耕作概況図」(事務局蔵)

黄色が馬鈴薯、薄緑色が南瓜の畑

1944年の北大キャンパスの耕作面積は5町(約5万平方メートル)を超え、収穫は馬鈴薯が1万9369貫(約7万2600キログラム)、南瓜が3663貫(約1万3700キログラム)に及んだ。写真は低温科学研究所南側(現在の文系共同講義棟付近)に作られた畑における収穫記念撮影である。巨大な南瓜や馬鈴薯の山を前にして、収穫者の明るい笑顔が溢れている。戦死・戦傷・戦災と隣り合わせの生活を強いられ、食糧にも窮迫する時代にあっても、人々から笑顔が失われることはなかった。

敗戦後も食糧事情は変わらず、キャンパス内での耕作は続いた。1947年から、掘り返され土肌をあらわにした耕作地を少しずつ芝生地等に戻していく緑地造成が始まった。このキャンパス緑化事業が一応の終了を見るのは、敗戦から6年目にあたる1951年であった。

1944年10月、低温科学研究所横における収穫記念(大学文書館蔵)