世紀末の1999年(平成11年)、本学でもいろいろなことがありました。

昨年4月以降の主なでき事を振りかえってみました。皆さんはどんな経験をされましたか。

平成11年(1999年)

4月 情報処理教育センターの廃止・転換により情報メディア教育研究総合センターが設置された。

◎ 総合博物館が理学部本館に設置された。

◎ 事故防止に関する講習会を21日に開催。この講習会は受講を本学公認団体継続の条件としているもの。

講演内容:「交通事故防止について」

札幌北警察署秋田幸二企画係長

「飲酒事故防止について」

本間行彦保健管理センター所長

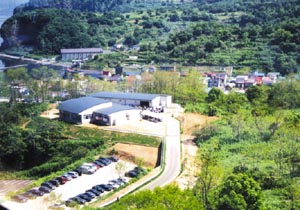

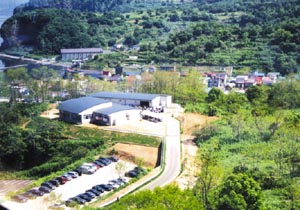

◎ 新共同利用ヨット艇庫と新馬術部厩舎・馬場が3月にしゅん功、使用を開始した。

小樽商科大学との共同利用ヨット艇庫は明治33年の建築物で老巧化が激しく、艇庫と合宿所とが小樽市祝津に新築された。

馬術部厩舎・馬場は北18条環状通りの整備により、北24条通りの第二農場北西の角地に移転・新設された。厩舎・部室、本馬場・準備馬場が設置されている。

ヨット艇庫・合宿所

厩舎・部室・馬場

4月 29日は本学農学部附属植物園の開園日で「みどりの日」の趣旨に添って、植物園の無料開放日となっている。今年は雪どけがおそく、開園日までに園内整備が間に合うよう職員のほかに学生も参加し整備した。今回の入場者は、肌寒い気候のためか3,222人で平年なみとなった。

5月 21年ぶりに復活した太宰治賞に本学大学院生冴桐由(さえぎりゆう)氏(農学研究科博士後期課程2年竹下正哲さん)の「最後の歌を越えて」が選出された。(応募作品は1236点)

受賞作はアフリカを舞台にしたSF風作品で力強さが評価された。

◎ 8日(土)に学内有志が呼かけたボランティア「ごみ拾い」が実施された。

丹保総長を含む200人あまりの参加者は、午前10時に大野池前(工学部横)に集合、各自がごみを拾いたいと思っている場所に向かい回収作業を実施。集めたごみは「燃えるごみ」、「燃えないごみ」に区分し3個所の集積所に集めた。

ボランティア「ごみ拾い」呼かけ人

| 獣医学研究科 藤田 正一氏、升田 真木彦氏 |

| 数坂 昭夫氏 |

| 触媒化学研究センター 荒又 明子氏 |

| 理学部 工藤 忠行氏 |

◎ 総合博物館入場者が31日に5,000人を達成。

5,000人目の札幌市の三浦さんご一家には小泉格館長から記念品が渡された。

6月 平成11年度大学祭が3日から6日まで開催された。全学ステージ企画、7学部祭、楡陵祭がそれぞれ開催され市民も含む観客で賑わった。

模擬店における食中毒等の事故はなかったがけんか等による傷害が2件、火気の取扱不注意による火傷が2件、車と人の接触事故などがあった。

学生ボランティアが構内整理、後片付けに積極的に従事した。

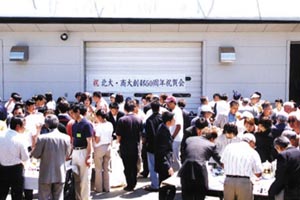

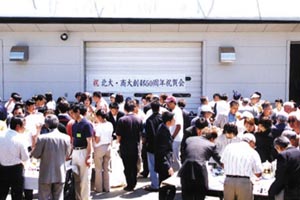

6月 創部50周年を迎えた本学ヨット部が、小樽商科大学ヨット部と合同で新設のヨット艇庫「祝津マリントレ-ニングセンタ-」で祝賀会を開催。

前出本学副学長、山田小樽商科大学長、両校の教職員・学生、OB・OGが出席、今後の両校ヨット部の発展を祝した。

前出副学長の挨拶

祝賀会

7月 第46回北海道地区大学体育大会が本学主管で開催、大阪では国立七大学総合体育大会が大阪大学を主管校として開催された。

地区体(北海道地区体育大会)では、本学体育会の各サ-クルが準備・運営のお世話、試合と大いに活躍した。

第46回北海道地区大学体育大会総合成績

| (男子の部) | | (女子の部) |

| 優 勝 | 北海道大学 | | 優 勝 | 北海道教育大学 旭川校 |

| 準優勝 | 道都大学 | | 準優勝 | 北海道大学 |

| 第3位 | 北海学園大学 | | 第3位 | 酪農学園大学 |

第38回国立七大学総合体育大会総合成績

| 1 位 | 京都大学 | | 5 位 | 九州大学 |

| 2 位 | 東北大学 | | 6 位 | 北海道大学 |

| 3 位 | 大阪大学 | | 7 位 | 東京大学 |

| 4 位 | 名古屋大学 |

7月 第51回日米学生会議(JASC)が「検証、そして創造へ-新たなる日米関係」をテーマに京都、東京、札幌を会場に開催された。本学から1名のみ日本側実行委員会委員として参加した経済学部3年の冨士岡篤臣さんは、札幌会場の手配、学内の施設使用申請等に汗をながした。

※日米学生会議

1934年(昭和9年)、日米両国の関係悪化を憂慮した日本の学生有志により第1回日米学生会議が青山学院大学で開催、翌年は会議が米国で行われた。

第2次世界大戦による中断、参加学生の減少、費用問題などでの中断の後、1964年(昭和39年)から現在まで毎年継続されている。すべての企画・運営は日米両国の学生によって行われる。

◎ 第2回全学綱引き大会が学内3ヵ所で実施された。学科・クラス単位での参加となり、10チ-ムがエントリー。昼休みに熱戦が行われた。

8月 埼玉県戸田漕艇場で開催されたボート全日本大学選手権で、本学の男子かじなしペア(岸岡、菱沼)が3位入賞、女子かじ付フォアが4位、女子かじなしペアが7位、男子エイトが8位となる。

◎ ジャーナリストの田原総一郎氏、作家の田中康夫氏らが政治家志望の市民と討論する「演説バトル」が東京で開催。医学部6年の三枝英之さんが参加し、どうすれば一般市民が政治に参加できるかについて、「気軽に参加・脱退できる(コンビニ政策集団)こそ今の時代に即したスタイル」と発表した。著名人を相手にした討論に参加した印象は「全体的に、言いたいことは主張できた」とのことである。

9月 ヨット部が小樽祝津ヨットハーバーで障害児を招待したヨット試乗会「ヨットエイドin小樽祝津」に参加、ヨット提供・操船、昼食を担当することとなった。当日12日(日)は波が高く、障害児を乗せた洋上での操船は中止となる。ヨット部員は障害児につきそい、ヨットハーバー・小樽市水族館の見学、新設のヨット艇庫での昼食を準備するなどして交流を深めた。

9月 北海道大学創基125周年記念事業後援会が10日に設立された。

本学は札幌農学校として1876年(明治9年)に開校して以来、2001年(平成13年)で創基125周年となる節目の年をむかえるため、より一層豊かなキャンパスづくりを目指し、記念事業の骨子を策定した。概要はつぎのとおり。

(1)記念施設「遠友学舎」の建設

(2)「教育研究支援事業基金」の創設、「国際交流事業基金」(既設)への支援

(3)記念刊行物「北大百二十五年史」等の刊行

(4)北海道大学構内の自然の創生等

サクシュコトニ川の再生、21世紀エルムの森・平成ポプラ並木の創生

(5)学内の歴史的資料の整備

本学所蔵の歴史的学術資料等を整備し総合博物館で特別公開、先人の資料を整備し「附属図書館」で特別公開

(6)創基125周年記念行事等の開催

記念式典等を平成13年10月ころに開催予定

◎ 山岳遭難救助研修会を日高登山研修所で開催。

北海道山岳連盟の協力を得て本学山岳部・ワンダーフォーゲル部・山スキー部の12名が参加し、山岳遭難救助に関する知識及び実技について研修を受けた。

◎ 学生ボランティア養成講座を開催。

杉村宏教授(教育学部)、我妻武札幌メビウスの会会長、竹内亮二本学ボランティア相談室相談員の講演のあと、4人の学生ボランティア体験発表、車イス・アイマスク・高齢者擬似体験の体験学習を行った。会場はクラーク会館、他大学生や社会人の参加もあった。

高齢者疑似体験

10月 総合博物館の入場者が6日、10,000人を達成。

新潟大学工学部学生の遠藤 剛さんが10,000人目の入場者となった。また、9,999人目の韓国海洋大学の崔さん、10,001人目の札幌市の川岸さんご一家にも小泉格館長から記念品が渡された。

◎ 体育会主催の第25回北大駅伝大会が10日の体育の日に実施された。大学の周囲をコースとし7区間34.1㎞を走り継いだ。

「運動の部」・「一般の部」あわせて64チームが参加した。

運動の部

| 1位 | サンダ-ミツノ(2時間10分26秒) |

| 2位 | セロモンズ(2時間18分13秒) |

| 3位 | 医学部スキー部Aチーム(2時間19分11秒) |

一般の部

| 1位 | グランド居酒屋フジムラ(2時間15分10秒) |

| 2位 | 走る会(2時間18分43秒) |

| 3位 | 医学部二外チーム(2時間28分02秒) |

◎ 本学サイクリングクラブが自転車リレーでの北海道タイムトライアルに挑戦。この行事はほぼ3年に一度開催されており、札幌を出発し76時間で海沿いに北海道を一周した。平均時速は30.3㎞で目標とした33.4㎞には及ばなかった。

◎ 本学アメリカンフットボ-ル部が第25回道学生選手権一部リーグを全勝で5連覇、11月7日の第14回北日本大学王座決定戦(パインボール)では東北学生リーグの優勝校,岩手大学に51-3で圧勝、4連覇を達成した。

10月 恵迪寮同窓会15周年記念「第4回開識社」講演会で丹保総長が「北海道大学の改革と21世紀の大学の姿」と題した講演を行った。

講演会場は、木造の旧恵迪寮が移設された北海道開拓の村ビジターセンター講堂。

開識社:明治9年にクラーク博士のアドバイスにより始まった恵迪寮内の行事(講演会)で昭和20年まで断続的に開催された。

◎ 本学将棋部が第63回全道学生将棋大会の団体戦で10期連続で優勝した。団体戦参加校は6校。

8大学87人が参加した同個人戦では越谷 剛さん(医4年)が二位になった。

11月 高等教育機能開発総合センターE棟の改修工事が3月まで3つの工期に分けて実施される。

◎ 冬山登山に関する講習会を開催。

講師にはダウラギリ・エベレスト遠征隊長などを歴任された小野寺 斉氏を迎え、OHPやスライドを使い冬山の豊富な経験談や緊急時の対応などを披露していただいた。小野寺氏は文部省登山研修所の主任講師も務められている。

リーダーに必要な資質とは、小野寺氏の講演

◎ 平成11年度北海道大学シンポジウムを開催。

「日本の産業-21世紀を見据えて」-産業界リーダーの主張-と題したシンポジウムを本学東京同窓会が中心となり学術交流会館で開催した。

各界で活躍する本学卒業生から本学の将来・本学学生に期待されることについて講演願った。5名のOBはそれぞれ持時間をオーバーし、熱いメッセージを語った。

| 基調講演 | 松 田 昌 士 氏(法学部卒) |

| | 東日本旅客鉄道(株)社長 |

| パネリスト | 五十嵐 三津雄 氏(法学部卒) |

| | 簡易保険福祉事業団理事長 |

| | 中 山 悠 氏(農学部卒) |

| | 明治乳業(株)社長 |

| | 村 瀬 光 正 氏(経済学部卒) |

| | (株)ジャフコ社長 |

| | 横 山 清 氏(水産学部卒) |

| | (株)ラルズ社長 |

5人の講演者、左から松田・五十嵐・中山・村瀬・横山の各氏

講演を聞いた学生から5人の講演者へ花束贈呈

12月 クリスマスにホームレスの人たちへあたたかい食事をと教育学部の杉村宏教授(教育計画講座)と椎名恒助教授(産業教育講座)の両研究室に所属する学生が中心となり、初めての炊き出しボランティアを行った。学生ら40名は、25日に大学近郊の「北6条エルムの里公園」にテントを張り、午後1時から豚汁やまぜご飯をふるまった。

◎ 本学に新しい研究科(14番目)として国際広報メディア研究科が平成12年度国家予算成立後に設置される予定。

同研究科は学部をもたない独立研究科として発足する。