−研究成果報告 3nd report−

Maintenance of species boundaries despite rampant hybridization between

three species of

reef fishes (Hexagrammidae): implications for the role of selection

(邦題:磯魚(アイナメ科)3種間の激しい交雑にもかかわらず維持されている種の境界:淘汰がどこかで働いている)

Karen D. Crow(1), Hiroyuki

Munehara(2), Ziyusei Kanamoto(3), Andrey Balanov(4),

Dmitriy Antonenko(4) and Giacomo Bernaridi(1)

(1) Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California,

Santa Cruz, CA 95060, USA

(2) Usujiri Fisheries Laboratory, Field Science Center for Northern Biosphere,

Hokkaido University, Minamikayabe, Hokkaido 041-1613, Japan

(3) Division Aquatic Biology and Ecology, Center for Marine Environmental Studies,

Ehime University, Matsuyama 790-8577 Ehime, Japan

(4) Laboratory of Ichthyology, Institute of Marine Biology, FEB RAS, Pal’chevskiy

Street 17, Vladivostok 690041, Russia

出典:Biological

Journal of the Linnean Society 91: 135-147 (2007)

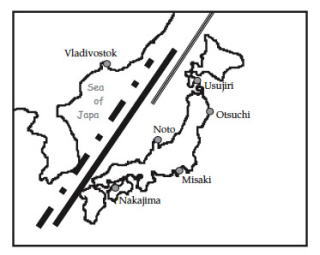

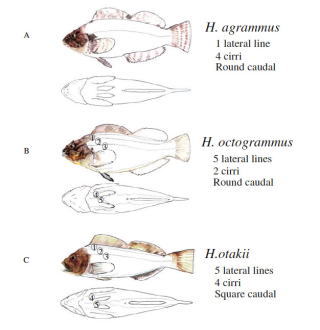

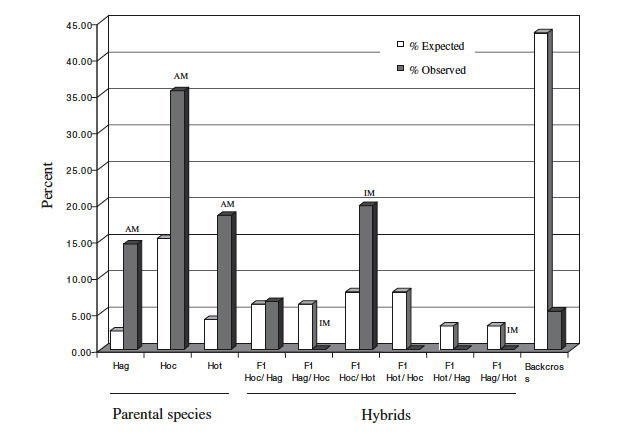

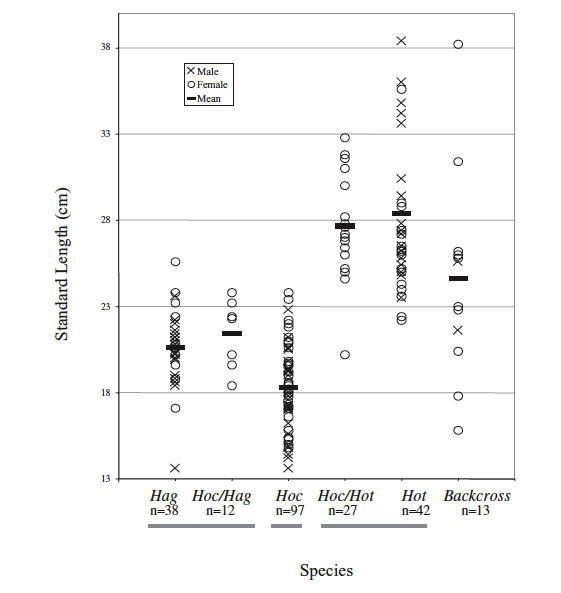

要約: 交雑と遺伝子浸透は、種分化の過程で相反する現象である。もし、交雑個体が生存しバッククロスを生ずるようなら、遺伝子浸透は、個体群間の生殖隔離の進行を遅らせるか、生殖隔離の確立を妨げる働きをするだろう。もし、二次的接触で交雑を起こすようになると、遺伝子浸透は最終的には種の境界をなくしてしまうだろう。また、交雑が頻繁に生じて遺伝子流動が大規模に起こるようなら、交雑個体の割合はランダム交配する場合に近似した値になり、遺伝子浸透は種の境界を越え、個体群の均質化が進む。あるいは、もし種が遺伝的に異なるのなら、交雑個体はランダム交配する場合よりも有意に低い出現率となり、遺伝子流動は交配個体に対する淘汰によって阻止される。また、F1雑種やバッククロスの低い生残能力や不妊が予想される。ここで、これらのシナリオに反すると思われるシステムを調べた。分布域がオーバーラップする水域で、アイナメ属3種間で生じている交雑は予想以上の高頻度で生じている。バッククロス個体が検出されることは、F1雑種が生存し、繁殖可能であることを示すにもかかわらず、この3種は複数の遺伝子座において遺伝的に識別される。この明らかなパラドクスを研究するため、ミトコンドリアと2つの核マーカーを使い、交雑各組み合わせの雑種個体の相対的な割合、対称性、低い生存能、細胞核の不均衡性を調べた。このシステムでは種の境界の維持は、生活史の様々な段階で雑種個体への淘汰が働いているためだろうと推察した。

(コメント) 監視型ビデオカメラをアイナメの繁殖なわばりに設置してアイナメの繁殖行動を観察したのが13年前。26回の産卵のうち、そのうち19回(73%)が交雑という、とんでもない交雑率のお陰で、行動の記載論文が印刷まで7年かかった。その頃来日したカリフォルニア大学サンタクルズ校の大学院生カレン嬢(Karen D. Crow)と実施した共同研究の成果が、このほど印刷された本論文である。この研究は、雑種を識別する遺伝マーカーの開発と3種が同所的に分布する海域での交雑実態の解明が目的であった。詳細は上記の通りである(要約は内容を詳述していないが)が、雑種が雌となる遺伝的な仕組み、バッククロスを通じた遺伝子浸透の実態、3種間の生殖隔離の実態など、一層謎が深まってしまった。さて、これらの謎に対して、「論文がないのに」と指摘されつつも(月刊うすじりVol.31参照)、来年度から学術振興会特別研究員となることが決まった博士課程2年生の木村幹子さんが取り組んでいる。最近、処女論文が漸く受理されたようだし、身分、財政が保障された2年間で、どこまで研究を進展させられるか、期待するところです。

表紙に戻る