出前授業 承ります!!

〜南茅部高校 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト〜

文責:木村

我が臼尻水産実験所は、全国有数の昆布のまち、(旧)南茅部町にあります。昆布に関してはまぁ、もう言うことなし。真昆布の中でも最高級とされる白口浜昆布はここでしか取れない名産品で、献上昆布として古くから珍重されてきました。それだけでなく、イカやスケソウダラ、ホッケやサンマなど、一年を通して様々な魚介類が水揚げされる漁業の町です。ちょうど今は、スルメイカ漁の真っ盛り。沖に煌々と灯る漁火で、真夜中でも空は明け方のような明るさです。

そんな漁業の町に生まれ育ったからには、自分たちの浜の生き物のこと、少し真剣に学んでみません?ってことで、我が臼尻水産実験所では、地元南茅部高校のサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)に協力をしています。今年は9月と11月に実習が行われました(宗原先生の講義がもう1回あり、計3回の出前授業です)。今月の月間臼尻では、今年度開催されたSPP授業の内容をご紹介したいと思います。南茅部高校の皆さーん。ちゃんと復習してね。

第一弾:海藻押し葉を作ってみよう(と見せかけて…色とりどりの海藻から、光合成の仕組みを学ぶ)

皆さんが幼稚園に通っていた頃を思い出しましょう。「森の絵を描きましょう」と言われたら、真っ先に緑色のクレヨンを取り出したはずです。赤や黄色のクレヨンを取り出した…そんな紅葉好きの幼稚園児は、将来詩人になるか宗教家になるか…といったところですよね。ところがところが、海の中の森は緑だけでなく、赤や黄色、黒や茶色、さまざまな色にあふれています。

そこで第1回目の実習では、海藻の様々な色を実感してもらうために、海藻を使って絵をかく海藻おしば作りに挑戦しました(この様子は北海道新聞にも掲載されました)。

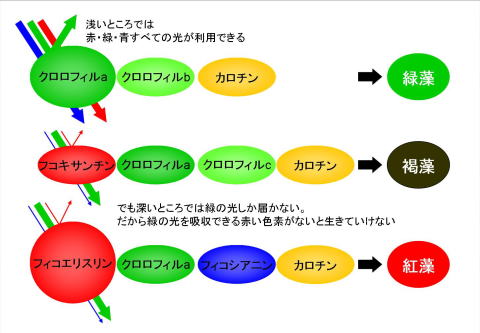

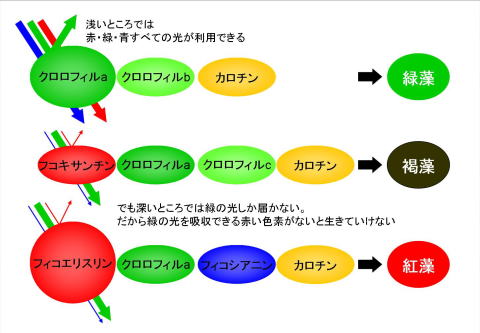

なぜ海藻はこんなにカラフルなのでしょうか?海の中の光環境にその答えがあります。太陽の光は、赤・緑・青の3つの光を含んでおり、これらを合わせると白色光と呼ばれるふだん私たちが何の気なしに浴びている透明な光になります(光の三原色)。ところが、赤い光は水に吸収されやすく、海の中では深くまで届きません。また青い光も海の中に溶け込んでいる養分やプランクトンなどに反射されやすく、養分の多い沿岸では深くまで届きません。ということで、少し深い海の中には、緑色の光がもっともよく届いているのです。テレビなどで海中の映像を見たときのことを思い出してください。海の中は緑色の世界に見えたはずです。 |

さて、光合成という言葉を聞いたことがあると思いますが、文字通り、光を吸収して栄養分を合成する植物の営みのことを言います。光を吸収し光合成をおこなうのは光合成色素と呼ばれる物質です。陸上植物は葉緑体という光合成色素をもっていますが、それが緑色に見えるのは、赤・緑・青の光のうち緑色の光は吸収せずに反射しているためです。

ここで海の中をもう一度思い出してみましょう。深いところでは緑色の光しか届きません。そんなところで緑色の光を吸収できずに反射してしまう色素しか持っていなかったら、海の中では光合成ができませんよね。ご安心ください。海藻には緑色の色素以外にもさまざまな色の色素が含まれています。それが海藻がカラフルな理由です。

海藻は、含まれている光合成色素の違いから大きく緑藻類・褐藻類・紅藻類の3つに分けられます。緑藻類は主に緑色をしたクロロフィルという色素をもっています。これは緑の光は吸収できませんから、緑藻類は緑の光しか届かない深いところでは生息できません(ただし深い所に生息している緑藻もあり、それはまた緑色を吸収できる色素を別に持っています)。私たちが普段目にする緑色の陸上植物は、緑藻類から進化したと考えられています。深い所に生息している海藻は、鮮やかな赤色をしているものが目立ちます(トサカノリなんかが典型です)。これは緑色の光を効率よく吸収するために赤い色素を大量に持っているためです。

|

|

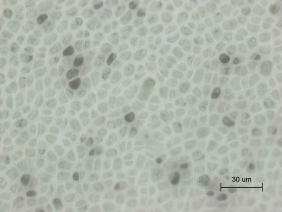

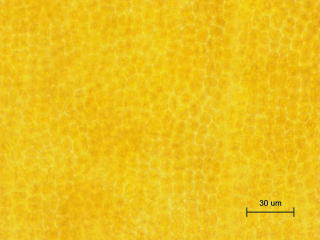

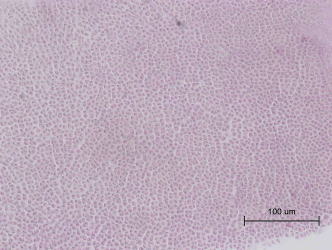

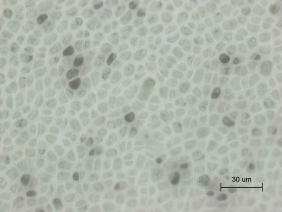

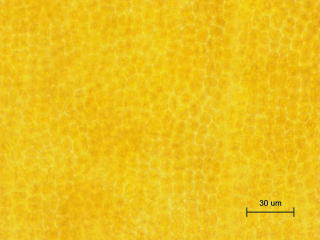

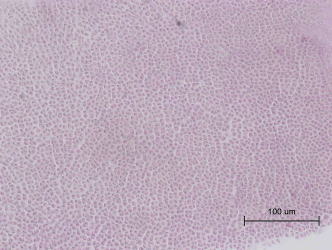

ということで、実際に緑藻、褐藻、紅藻の光合成色素の色の違いを、顕微鏡を使って観察してみました。まず顕微鏡の使い方をマスター。ピント合わせや、倍率を変えて観察する方法を学んだあと、いざ観察。当日海藻押し葉にも使用した海藻を、今度はぐんっ、とミクロの視点で眺めます。

|

緑藻類

アナアオサ

(緑藻綱アオサ目アオサ科)

の表面

|

褐藻類

アナメ

(褐藻綱コンブ目コンブ科)

の表面 |

紅藻類

アカバ

(紅藻綱スギノリ目リュウモンソウ科)

の表面

|

さて、表面をみると、まるで信号機のように、赤、青、黄色の光合成色素が詰まった細胞がびっしりと並んでいますが、海藻の体はすべてこのような色素が詰まった細胞ばかりでできているわけではありません。

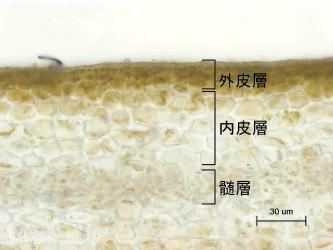

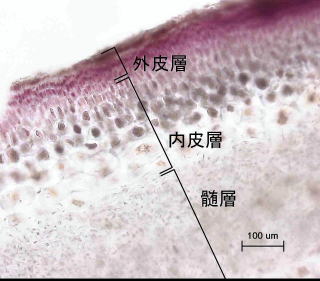

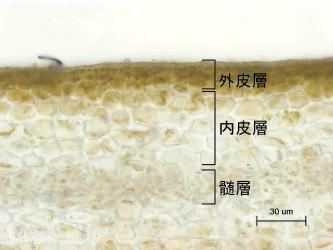

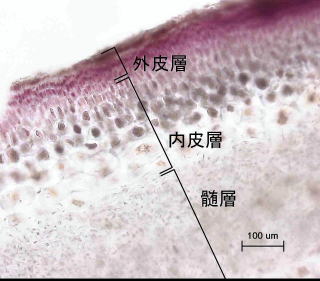

断面を見てみますと、光合成色素が詰まった細胞は、表面のほんの薄い部分(外皮層)に並んでいるだけで、その内側は透明な少し大きな円形の細胞(内皮層)、さらにその内側の中心部には、糸が絡まったような感じの細長い細胞が見えました(髄層)。光を最も吸収できる体の表面では、ありったけの光合成色素を並べて一生懸命養分を作り、内側の細胞はその養分を蓄えたり、盛んに細胞分裂し体を大きくしている場所(生長点と言います)に運んだりしているのです。単純に見える海藻も、きちんと細胞ごとに役割分担しているのですね。 |

アナメ(上とおなじ)

の断面 |

カレキグサ

(紅藻綱スギノリ目カレキグサ科)

の断面 |

参考文献:「海藻おしば カラフルな色彩の謎」 横浜康継 野田三千代 共著 海游舎

「藻類学総説」 広瀬弘幸 著 内田老鶴圃

第二弾:魚の年齢を調べてみよう(と見せかけて…資源管理の基本を学ぶ)

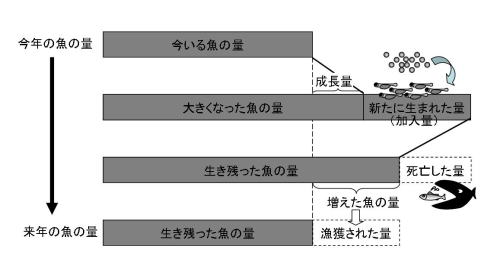

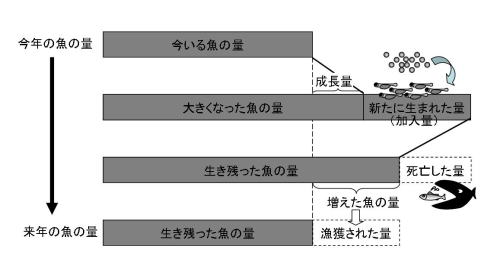

| 皆さんが毎日のように食べている魚や貝などは、人間が生活するために必要なエネルギーを得るための貴重な資源です。石油や石炭などの鉱物資源は使えば使った分だけ減っていって、やがては使い切ってしまいます。しかし、魚に代表されるような生物の資源は、子供を産みそれが再び大きくなることによって(再生産といいます)、獲ってもまた増えることが出来る、繰り返し利用可能な資源であると言えます。しかし、獲り過ぎてしまって再び増えることが出来る量を上回ってしまっては、やがて魚の量は減っていき、ついにはいなくなってしまいます。将来もずっと安定して魚を獲り続けるためには、獲り過ぎないようにすることが肝心なのです。 |

右の図を見てください、来年も今年と同じ分だけの魚を残すためには、どれぐらいの魚を獲ってもよいのでしょうか?

魚は毎年成長します。さらに毎年新しく生まれた魚が大きくなって漁場にやってきます(これを加入といいます)。しかし、増えるばかりではなく、他の魚に食べられたり寿命を迎えたりして自然に死んでゆく魚もいます。この成長量と加入量を合わせた増加分から死亡して減った分を差し引いたものが、資源の増加量です。

増加分だけを漁獲しているうちは、海の中にいる魚の総量は減ることはありません。増えた分だけ獲る、これが基本なのです。この仕組みは銀行の預金ととても似ています。預けたお金の利息分だけ使っていれば、元金は減ることはありません。でも元金にまで手をつけてしまったら、増える利息の量も減ってしまうし、やがては元金も使い切ってしまいますね。

|

|

では実際、何匹(あるいは何トン)の魚なら獲っても大丈夫なのでしょうか?それを推定するためには、成長量や加入量、死亡量などを具体的に明らかにする必要があります。そのためには「何歳の魚が何匹いるのか(これによって何歳から何歳までにどのぐらい減少するのかが推定できます)」、「何歳でどのぐらいの大きさに成長するのか」「何歳で成熟してどのぐらい子供を産むのか」そういった情報が必要になります。そのため、漁獲された魚の年齢を知るということは、適切な資源管理を行う上で必要不可欠なことです。

ということで、第2回目の実習では、臼尻の海で漁獲されたホッケをつかって、何歳かを調べる方法を勉強しました。 |

|

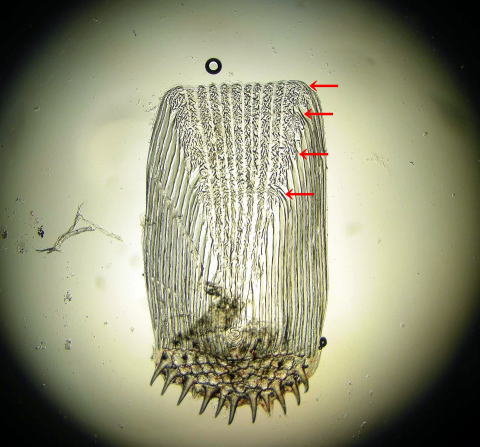

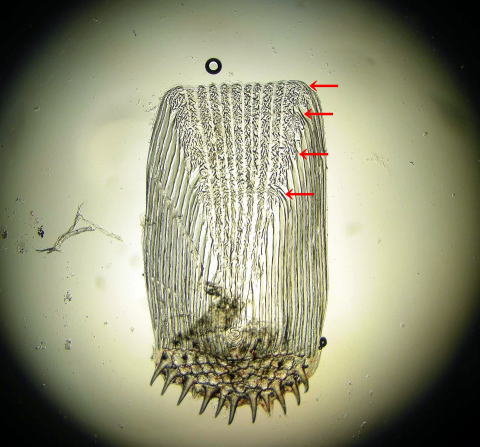

年齢を調べる方法は幾つかありますが、今回は鱗の模様を使って年齢を推定しました。鱗は少しずつ大きくなっているので、鱗の中心から同心円状に成長線が出来ます。冬の寒い時期は成長が遅くなってこの成長線の間隔が狭くなるので、太い線のように見える輪紋が形成されます。この輪紋を数えれば何回冬を越したかが分かるのです。ホッケは冬生まれなので、ちょうど輪紋の数が年齢と等しくなります。

ちょっと分かりづらいですが、右の写真はちょうど今4度目の冬を越そうとしているホッケの鱗です。この個体は全長が32cmでした。本州の居酒屋さんではびっくりするぐらいの立派なホッケですね。 |

参考文献:「魚をとりながら増やす」 松宮義晴 著 成山堂書店

表紙に戻る