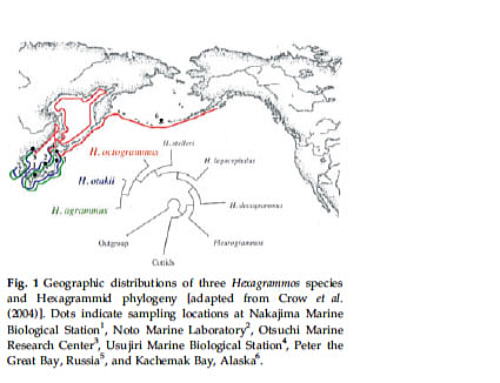

図1. 3種のアイナメ属の地理的分布及びアイナメ属6種の系統関係. 地図上の番号は調査地を示す(1.愛媛県中島臨海実験所、2.能登臨海実験所、3.大槌臨海実験所、4.臼尻水産実験所、5.ピョートル大帝湾-ロシア、6.カチェマック湾-アラスカ)

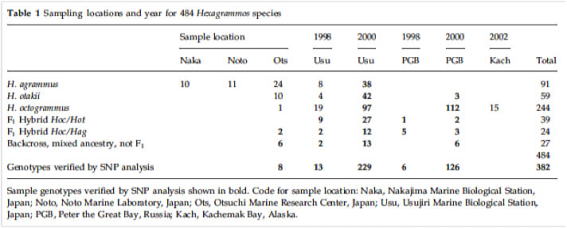

表1. 研究に用いた484個体のアイナメ属標本の採集地と採集年. 太字はSNP(一塩基多型)分析で明らかになった遺伝子型標本数.

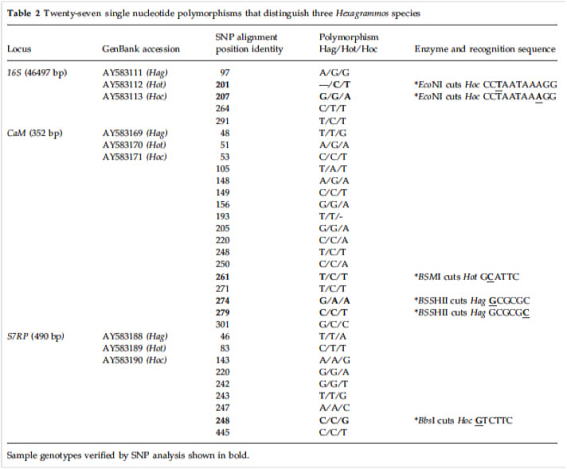

表2. 3種のアイナメ属を識別する27の一塩基多型. 太字はSNP分析で明らかになった遺伝子型標本数.

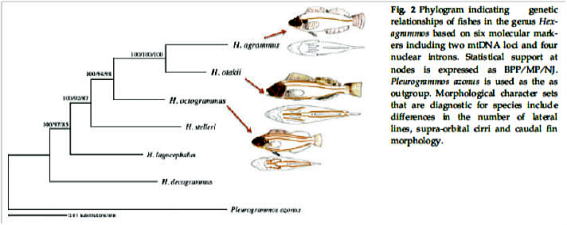

図2. 2つのミトコンドリア遺伝子座と4つの核イントロンを含む6遺伝子マーカーにもとづくアイナメ属魚類の系統図. 各ノードに示す統計値は、それぞれBPP/MP/NJ法による。ホッケが外群として使われた。側線数、頭頂部皮弁、尾鰭の形状による形態的特徴をもとに種判別した.

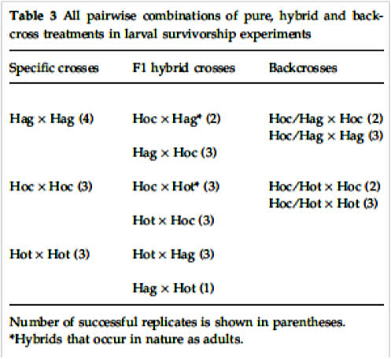

表3. 仔魚生残実験を行った純粋種、雑種、バッククロスの組み合わせと(実験回数).*は野外で見られる雑種の組み合わせ.

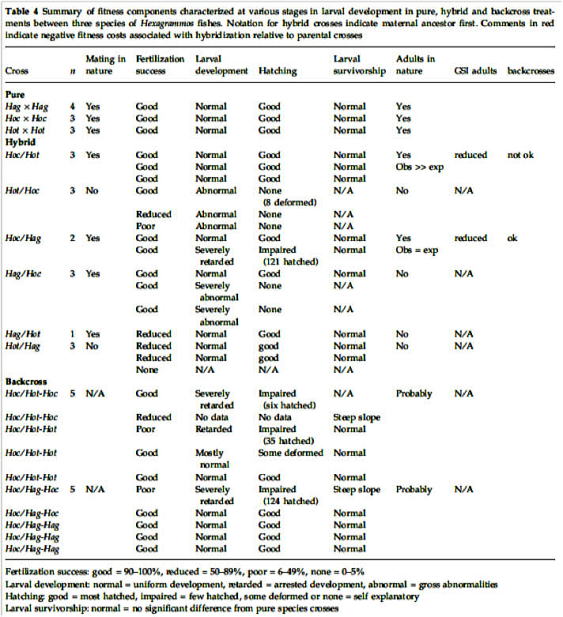

表4. アイナメ属3種の純粋種、雑種、バッククロスによる仔魚発育過程の様々な段階で特徴づけられる適応度要素のまとめ. 雑種の箇所は、先に記したのが雌で、後が雄である.

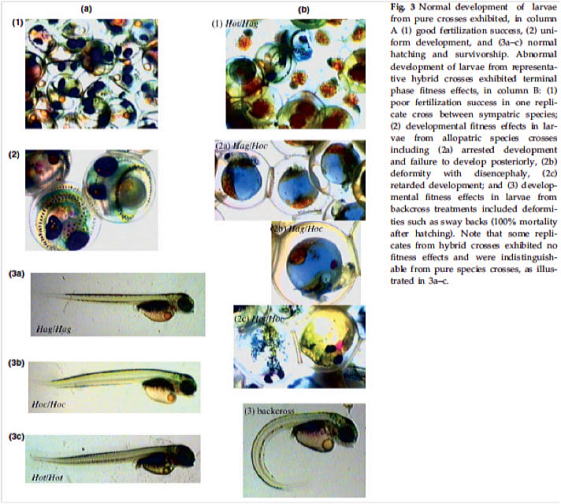

図3. 仔魚形態. (a)の列は、純粋種の正常発生、(b)の列は、雑種の異常発生した仔魚を示す. (a)列の(1)は正常な受精、(2)は同期して発生が進む、(3a-c)は正常な発生と生残、(b)の列の(1)は同所的分布種の一つの実験例で受精率が低い、(2a-c)異所的分布種間雑種の異常発生の例、(2a)発生途中で止まる、(2b)奇形、(2c)発生の遅滞、(3)バッククロスの仔魚(ふ化後死亡率100%). ただし、雑種でも正常に発生した実験もあり、(3a-c)に示した純種の仔魚と区別できないケースもあった.

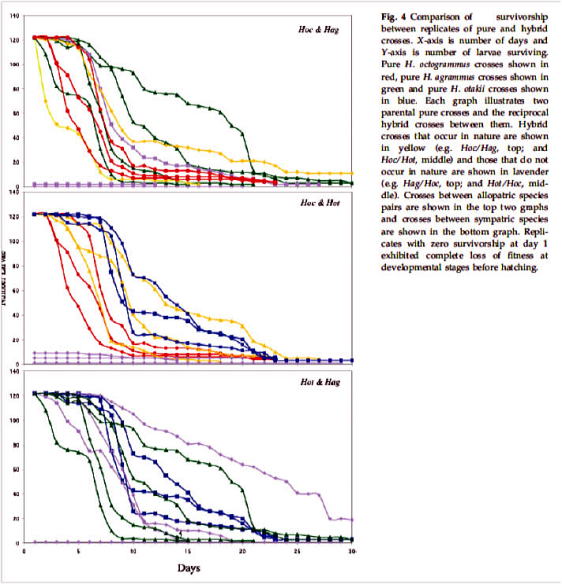

図4. 純粋種と雑種の仔魚生残過程の比較. X軸、Y軸はそれぞれ日数と生残仔魚数を示す. 赤がスジアイナメ純粋、緑がクジメ純粋、青がアイナメ純粋、黄は野外で見られる雑種(スジアイナメ雌xクジメ雄、スジアイナメ雌xアイナメ雄)、ラベンダーは野外で見られない雑種. 上2つのグラフは、異所的分種間の雑種、下のグラフは同所的分種間の雑種の結果. 1日目に生残数ゼロとなっているのは、ふ化前に死亡した実験を示す.

(この図から野外で見られない同所的分布種、アイナメとクジメの雑種は、人工授精した仔魚は、純粋種と変わらない生残率をもつことがわかる)

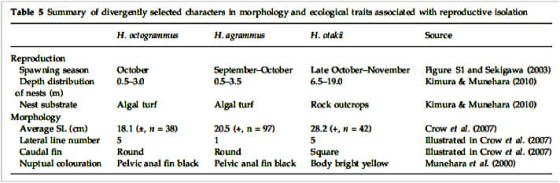

表5. 生殖隔離に関連した形態と生態の特徴のまとめ.

付録〈交雑余話〉

「データを引き出しに眠らせるな!」

『種』レベル以上の進化、いわゆる中進化あるいは大進化は、魚類の場合、最短でも数千年?数万年を要する。地史的スケールでは一瞬とは言え、人の一生より遥かに長く、進化過程を観察し実証することは困難だ。いきおい、進化学には、証明されていない概念が多くなる。今回紹介した論文のテーマである 『同所的種分化』も、傍証と理論によって支持されている概念と言って良いだろう。

同所的種分化の証拠として最も頻繁に取り上げられるのは、形成年代が新しいと云うことが分かっている小さな湖で、その湖固有の数種の近縁種の分岐年代が湖の形成年代よりも新しかったというケースがそれである。その湖の傍に、もっと古い時代に分岐した近縁種が存在する場合なんかは、確かに同所的種分化がその湖で起きたと言えそうだ。しかし、大きな湖で、しかも形成年代が古いとそこに生息する生物で、今述べたと同じような結果が示されても、同所的種分化したと云いにくくなる。湖の別々の生息地で、つまり異所的種分化した後に、現在の分布がたまたま重なったという可能性が高くなるからだ。どのスケールまで同所的種分化が認められるかは、あいまいだが、少なくとも、舞台が“海”となると、近縁種が同所的に生息しているだけでは、同所的種分化したとは到底言えまい。興味を持つ人々を納得させるには、強力な物的証拠が必要となる。

そんな渦中、北海道から九州北部にまで分布するアイナメ属のアイナメとクジメは、同所的種分化した2種だということを強く示唆する証拠が得られた、というのが今回紹介した論文だった。まあ、内容については、上述の要約と図表の和訳を読んで、おおよそ掴んでもらえたと思う。

なんといっても、“海”という開放的な生息地で同所的種分化したというセンセーショナルな主張である。この掲載号の巻頭言にあたるPerspectiveに二人の著名な系統地理学者K.R. ElmerとA. Meyer にやや興奮気味に紹介されるわ、アイナメの写真が表紙を飾るわで、著者の一人としては、大変な名誉を感じている(以下のURLとリンク)http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.2010.19.issue-10/issuetoc)。しかし、 今回の研究調査報告で真っ先に浮かんだのは、この交雑余話の標題の文言、「データを引き出しに眠らせるな!」である。今だと引き出しではなく、ハードディスクの中といった方がリアルかもしれない。

「最新の論文は最新の研究成果である」ということは間違いないのだが、大抵の論文は投稿して出版されるまでに約1年、その前の原稿書き、データ解析などの時間を入れると、実は数年前の研究成果である。その間も刻々、研究は進む。新しい研究は、それまでの成果で得られた仮説の上に、積み上げられていく。そこで得られた研究から導かれた仮説をもとに、さらに新しい研究が始められることになる。しかし、目論見通り毎回事が運ぶとは限らない。仮説が間違いであったことに気づかされる場合も少なくない。後退を余儀なくされる。もちろん、方法と結果に誤りがなければ、その時点で明らかになっている知見をもとに考察し、結論することに何ら問題はない。一連の研究の進展を伝える意味でも、そうした論文は学術的価値がある。

インパクトファクター6もある雑誌で、この論文は誉められ過ぎという感もあるが、海という舞台で同所性を保った状態で種分化する実例研究が渇望されていると読み取っておこう。、、zzz (-_-)。

余談ついでに、アイナメ属交雑研究の小史を以下に記した。

〈アイナメ属交雑研究小史〉

1990年以前