(ダンゴウオ、佐藤長明さん撮影)

羅臼調査&初めての学会

文責:大友洋平

”ダンゴウオ”という魚をご存知でしょうか?

その名の通りお団子のような丸い体をしていて、小さくて、かわいい!と一部ダイバーたちの間では人気沸騰中です。

主に東北よりも北の海に生息している上、ほとんど食べられることもないのであまりお目にはかからないかもしれません。

(ダンゴウオ、佐藤長明さん撮影)

何を隠そう私大友は、臼尻で見られるダンゴウオの仲間の研究をさせてもらっています。

この”臼尻のダンゴウオ”ですが、種類がいまいちわかっていませんでした。

最近では、見た目で種類がわからない生き物では遺伝子を使って分類する手法が発達してきており、私の卒論でやってみたわけです。

するとどうでしょう!

カムチャツカ半島の”ナメダンゴ”という種類と遺伝子が全く一致し、同種であるという結果が得られました。

しかし問題は、カムチャツカと臼尻の”ナメダンゴ”は見た目も大きさも全然違うのです。

(臼尻ナメダンゴ、佐藤長明さん撮影) (カムチャツカナメダンゴ、三宅翔太さん撮影)

これはどういうことなのでしょう?

いくつか可能性は考えられますが、どうにもサンプルが足りずこれ以上は話が進みませんでした。

ナメダンゴはオホーツク海に分布しているので、カムチャツカと臼尻に挟まれた知床のサンプルが欲しい!

というわけで行ってきました!知床半島は羅臼!

ちょうどその時期に、水産学会の北海道支部会が網走であったのでこいつはちょうどいいと、初めて学会にも出させていただきました。

(学会に出るなら旅費を出してあげよう、という宗原先生からのお達しもありましたが)

これはその報告というかなんというか、楽しんで読んでいただければ幸いです。

メンバーは宗原先生、新潟大の安房田先生、私の、夏のカナダ調査以来の顔ぶれです。

羅臼まで約800km、時間にして11時間くらい。

公用車のハイエースに荷物を詰め込んで、宗原先生の運転でひたすらに走り続けます

羅臼では「知床ダイビング企画」の関さん、青柳さん、須田さんにお世話になりました!

須田さんは泊めていただいた民宿の御主人だったのですが、前日に飲んで騒ぎすぎて怒られたのはいい思い出です。

(宿のバルコニーからの景色、国後島が見えるがこの水道の半分から向こうはロシア)

羅臼の海は水温3~4℃くらい。(銭湯の水風呂が15℃くらいといえば冷たさが伝わるでしょうか?)

海の中はドロップオフを何段かはさむ駆け上がりになっていて、すぐに50mくらいまで深くなっていきます。

(河口まで歩いて行ってエントリー) (奥に見えるのはトド岩、エントリーがとても大変)

(大友、石をはぐっている最中) (アイカジカを狙う宗原先生、4枚すべて安房田先生撮影)

まだメンバーも確定されていないときに、

大友「トレーニングもかねて、羅臼に新人の人たちは連れて行かないんですか?」

宗原先生「いやー、今回の調査はけっこうハードだろうからねえ…」

というやり取りがあったのですが、たしかに寒い、深い、流れる、そもそも遠い(函館から11時間くらい)、

海までのエントリーも磯を歩ければならない…、というわけで、ハードでした。笑

けれど羅臼の海はきれいで面白い!

臼尻とはいる生き物の顔ぶれが全然違います!

(タラバガニの子供、ハナサキガニみたい) (オオカミウオの子供、小さい個体の方がレア)

(アツモリウオ、安房田先生撮影) (ラウスカジカ、安房田先生撮影)

(セクシーなホヤ、安房田先生撮影) (ウスジリカジカ)

(アミコケムシ内のラウスカジカ?の卵、安房田先生撮影) (ニジカジカの小さい個体)

カジカやトクビレの仲間も採集し、DNAや精巣を研究に使います。卵が見つかれば卵も。

ところでナメダンゴは…?

ダンゴウオの仲間はどうも普段深海で生活しているようで、冬になり海が冷たくなると沿岸によってきて産卵します。

羅臼にはナメダンゴとヒラダンゴという種類がいるのですが、どちらも12月では海が暖かくて(!!!)、まだ深いところにしかいないそうです。

関さんに30mくらいのドロップまで連れて行ってもらい、見せてもらいました!ナメダンゴ!

(壁に張り付くナメダンゴ、オレンジのきれいな子) (岩のクラックで卵保護するナメダンゴ)

実は私、この調査まで自分でダンゴウオを見つけたことがありませんでした…。

「ダンゴウオの研究者なのにねえ…」と、道中宗原先生にもからかわれましたが、これからは少し胸を張れます。

写真の個体で2年目で5㎝くらい、1年目の個体はこれよりもずっと小さく、赤色をしており、同じような色をした海藻に紛れています。

これは本当に同じ種類なのだろうか…、とも思うほどに違いますが、それは私がこれから頑張って研究していきます。

結局最終的に大小合わせて8個体得られ、2個体は生きたまま持って帰ってくることができました。

本当に、関さんを始め、お世話になった皆さんには感謝です。

三日間の調査日程を終え、次は学会の開かれる網走へ向かいます。

一日目は交歓会だけ参加して、次の日に発表です。

交歓会後に実験所の山崎さんと合流して、発表の練習をして、お酒を飲んで次の日に備えます。

(ホテルの前から見えた網走湖、凍結するとワカサギ釣りができます、安房田先生撮影)

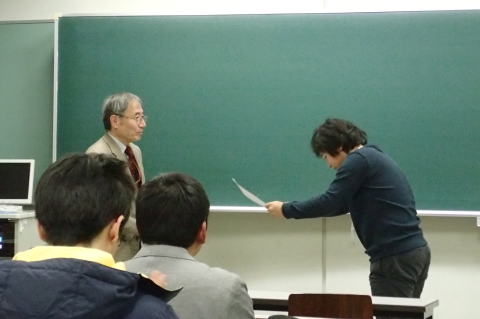

発表は4人とも同じ部屋で、山崎さん、安房田先生、私、宗原先生の順でした。

私の発表内容は、先にも書いた、卒論のナメダンゴの話です。

発表の朝はやはりさすがに緊張しました。

しかし先だって山崎さんと安房田先生の、ものすごく楽しそうに、堂々と発表する様子を見て、とてもリラックスできました。

内容的にお二人には到底かなわなくても、自分の研究を見てもらえるのは、なんだかとても楽しいなあと。

興味を持ってもらえたのか、質問もいくつかしてもらえて、自分としては満足でした。

結局安房田先生が学会賞をいただいて、初めての学会は幕を閉じました。

東京農大の学生の方々が学生賞を受賞なさっていたので、正直少し悔しかったですが。

次は頑張ります!

空き時間にばっちり網走観光もしてきましたよ!

リニューアルされたオホーツク流氷館、網走監獄を中国人の方々に囲まれながら見てきました。

お土産はナメダンゴマグネットです!!!おなかの吸盤で張り付くナメダンゴのごとく、金属ならどこでも張り付きます!!!

という感じの、羅臼調査でした。また羅臼に潜りに行きたいです。

なんでも私たちが帰った3日後にメンダコが見られたとか。ニアミス。

たくさんの方々にお世話になりました、この場を借りてお礼を言わせてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。