日本が台湾を植民地統治した時代,台湾最大の産業は製糖業でした。多くの北大卒業生が,サトウキビの育種・栽培や砂糖製造工程の技師,または経営・管理者として民間製糖会社に入社しています。彼らは,台湾製糖業界での仕事を足掛かりに,台湾の他の産業や台湾外の製糖業へと転身していく場合もありました。

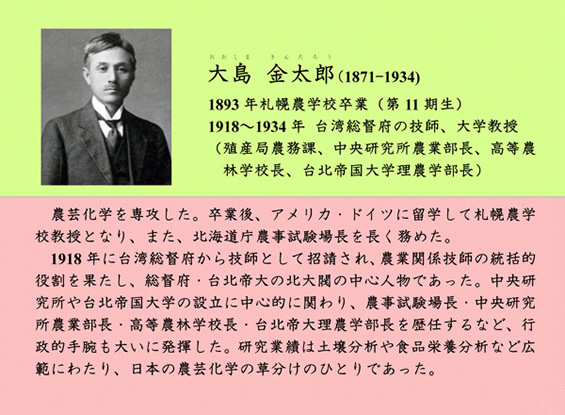

一方,台湾総督府は1919(大正8)年に農林専門学校(後に高等農林学校),1928(昭和3)年に台北帝国大学を設置し,農業高等教育と農学研究に力を入れました。両校設置を主導した大島金太郎(札幌農学校第11期生)が高等農林学校長・台北帝国大学理農学部長に就任し,自身がトップを務めていた総督府中央研究所農業部の北大出身技師たちを台北帝国大学理農学部教授に転身させ,高等農林学校教員には若手の北大卒業生を採用しました。両校で大島を中心に強固な北大閥を形成し,後に,山根甚信(畜産学),素木得一(昆虫学),三宅 捷(農芸化学)が台北帝国大学理農学部長を,八谷正義(林学)と野田幸猪(農学)が高等農林学校を改組した附属農林専門部主事を務めました。

1945(昭和20)年,敗戦により,渡台した北大卒業生は日本へと引き揚げました。一方,台北帝国大学接収を担当した羅宗洛(北大卒業生)らの意向で,大学教員は,数年間,後進校の国立台湾大学に留任しました。そして,松本 巍(植物病理学)は,留任期間終了後も,病で帰国するまで20年近くにわたり国立台湾大学教授として教育・研究を続けました。

展示は4部構成です。

| 1. | 民間企業の実業 |

| 2. | 高等農林学校の教育 |

| 3. | 台北帝国大学の研究 |

| 4. | 敗戦のそのあとも |

日本による台湾植民地統治は,日本・台湾双方にとって心痛む歴史です。その歴史に本学は深く関係しました。同時に,日本の台湾植民地統治に関わった北大卒業生の諸活動が,日本と台湾に技術・学問・産業等において様々な可能性を示したことも事実です。そうした歴史の延長線上に私たちは立っていることを,改めて見つめたいと思います。

現在,本学は,台北帝国大学の後進校である国立台湾大学(台北市)や,高等農林学校の後進校である国立中興大学(台中市)と大学間交流協定を結んでいます。現在にも繋がる北海道大学と台湾の歴史に,展示を通じて関心を持っていただければと思います。