サステナビリティ・ウィーク2016の開催

サステナビリティ・ウィーク2016を振り返って

サステナビリティ・ウィーク2016 実行委員長

国際交流担当理事・副学長 上田 一郎 |

サステナビリティ・ウィーク事業は今年10周年を迎え,34企画が集まりました。今年は,国連「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が掲げた「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け,大学・研究者・学生・市民社会が,どのように貢献できるのかについて,提案そして議論を行う年となりました。特徴的な企画の一つが,10月29日(土)・30日(日)に開催された10周年記念国際シンポジウムでした。「SDGsに貢献する高等教育のあり方」という共通テーマの下で,附属図書館,北極域研究センター,ヘルシンキオフィス,教育学研究院,応用倫理研究教育センター,国際連携機構が分科会を提供し,多角的な議論を可能にしてくれました。強調されたのは,学生が社会変革に参画しつつ学んでいけるような学修環境の重要性でした。

図らずも本学の学生が企画した2つのコンテストは,まさしく学生が社会変革に寄与しようとする意欲的な取り組みでした。一つは,全日本学生英語弁論大会「ポテト杯」,もう一つは学生による国際社会問題ビジネスコンペティション「HULT PRIZE」です。どちらも持続可能な社会を実現するための解決法を学生が自ら考え出し,英語でプレゼンテーションし,社会人を含む審査員を納得させ,将来の希望の大きさを競う企画でした。これらの企画は,授業や研究そして生活の中で得た知識や技術を総動員して,学生がカリキュラムの外でさらに学び成長する機会を提供するものです。こういった学生の自主的な学びの機会を支えるのも,サステナビリティ・ウィークが果たすべき重要な役割だと改めて思いました。

10年間を振り返りますと,「持続可能な社会の実現に向けた教育研究の推進週間」と位置づけられる当該事業に賛同し集った企画は合計339あり,参加者は17万7千人を超えました。人間社会,自然環境,経済の最適なバランスを求めて,啓発・啓蒙,成果報告,議論,提案などを行った本学の教職員や学生のグループが339あったということです。主催者や企画タイトルを見ると,この人類の課題に対し多角的なアプローチが必要であることを痛感すると共に,本学がこれらを提供し得る豊かな人的資源と教育研究成果を保有している事実を誇りに思います。

10年間の歴史と経験そして恵まれた人的資源を活かして,「北海道大学近未来戦略150」のビジョンでもある「世界の課題解決に貢献する北海道大学へ」向かって,サステナビリティ・ウィークを続けていきますので,皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

10月12日(水),14日(金),18日(火),20日(木),24日(月),26日(水) 会場:附属図書館本館リテラシールーム

国際機関情報の探し方セミナー「SDGs(持続可能な開発目標)の現在地−統計で知る」

主催:附属図書館(国連寄託図書館)/実施責任者:附属図書館利用支援課 利用支援課長 樋口秀樹

附属図書館は,国連寄託図書館として国連をはじめとする国際機関の資料・情報の探し方セミナーを年2回,不定期に開催しています。秋には,「SDGs(持続可能な開発目標)の現在地−統計で知る」と題して,今年から始まった開発目標であるSDGsをテーマに実施しました。

SDGsには17の目標,169のターゲット,230の指標があります。指標の多くは統計として無料のWebツールで入手可能です。今回のセミナーでは,これらの統計データの入手方法を実習形式でご紹介することで,SDGsの達成度を各参加者が自ら深く知ることを目的としました。

セミナーでは,あらかじめ用意しておいた20個のSDGsの指標のうち,参加者の多数決によって実習を行うものを選びました。実習をしないものについても,対応する統計のWebツールと,その利用方法を示した資料を配布しました。

参加者は,本学の学生20名と一般市民2名でした。セミナー終了後に実施したアンケートでは,「SDGsに関するデータを細かく検索する方法を学べ,大変有意義だった」「手を動かしながらの講義だったのでよく理解できた」との回答が見られました。当日の資料についてはHUSCAPに掲載しています。

セミナーで実習を行う参加者の様子 |

10月17日(月) 会場:学術交流会館小講堂

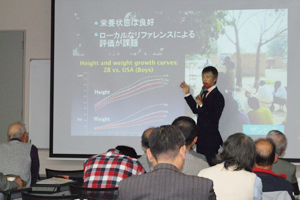

国際シンポジウム「環境と健康領域における持続可能な開発目標(SDGs)」

主催:環境健康科学研究教育センター/共催:保健科学研究院,文学研究科,地球環境科学研究院/

実施責任者:環境健康科学研究教育センター 教授 小笠原克彦

本シンポジウムでは,国連が定める「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けて,特に環境と健康に関係して,安全な水環境,タバココントロール,有害物質の排除,母児の健康などの重要な課題をテーマに,危険な環境要因を削減し,健康な社会を創造するための研究や活動を取り上げた4つの講演を行いました。

フィリピン大学のRomeo Quizon公衆衛生学部長からは「フィリピンにおける水質と化学物質管理の改善に向けたフィリピン大学公衆衛生学部の貢献」,国立保健医療科学院/WHOたばこ製品の成分規制に関する研究協力センターの稲葉洋平特命上席主任研究官からは「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約と日本におけるたばこ対策」と題して,SDGs達成に向けた活動について講演がありました。

引き続き,本センターの宮下ちひろ特任准教授より「環境化学物質による母児への健康影響」,地球環境科学研究院の田中俊逸教授からは「汚染物質除去のための新規吸着剤の開発」について,それぞれの研究が人々の健康や環境改善にどう役立つかについて発表しました。

本シンポジウム中では,参加した市民や学生から講演者への質疑応答も行われました。

本センターは,WHOCC(WHO研究協力センター)の一つとして世界の人々と協力し,SDGsに沿って進んでいきます。また,環境と健康に関する様々な課題に取り組むと共に,市民講演会や,研究成果の発表をできるだけ多く実施していく予定です。

講演の様子 |

講演者・関係者の集合写真 |

10月20日(木) 会場:学術交流会館第3会議室

講演会「超高齢社会を迎えて−感性工学の果たす役割−」

主催:工学研究院人間機械システムデザイン部門インテリジェントデザイン研究室/

共催:日本感性工学会北海道支部, 札幌市立大学デザイン学部/

実施責任者:工学研究院人間機械システムデザイン部門 特任教授 成田吉弘

現在,生活者における高齢者の割合は人口の4人に1人であり,高齢者の割合が今後も増加の一途をたどることは確実です。この状況の中で,生活環境でのモノづくり,コトづくりの重要性が「高齢者に配慮する」という観点から高まることは言うまでもありません。本企画は,人間の豊かな暮らしを支える感性工学の分野から,世界で最も早く超高齢社会を迎えた日本の現状を理解し,超高齢社会における様々な課題を見つけ出すことを目的としました。

本講演会では3名の講師を招き,超高齢社会に関する全般的な説明から,高齢者に関する感性工学的理解,また感性工学と学問的関連が深いデザイン分野の事例について講演してもらいました。

はじめに,札幌大谷大学社会学部地域社会学科の永田志津子教授より,さらなる高齢化の進展や高齢者世帯の状況,介護保険制度の概要と制度の変容,また高齢者の住まいと在宅生活の困難など,日本における「超高齢社会の現状」について紹介がありました。続いて,工学研究院の李美龍助教が,感性工学の定義から,感性工学分野で行われている高齢社会に関する研究の紹介や高齢者の認識の特性について感性工学的観点で解説しました。最後に,札幌市立大学デザイン学部の柿山浩一郎准教授から,高齢社会に対するデザイン分野の研究成果や高齢者によるデザイン評価など,超高齢社会のためのより具体的な事例紹介がありました。講演後は参加者との質疑応答を通して,超高齢社会における理解を高めることができました。

当日はあいにく初雪が降った悪天候の影響もあり,参加者は14名でしたが,講演内容への関心は非常に高く,密度の高い意見交換ができました。今後は,本講演会で指摘された課題を検討し,実際の生活に反映するための試みを感性工学分野はもちろん,関連分野と連携して探っていきます。

開会挨拶を述べる司会の成田吉弘教授 |

講演に熱心に聴き入る参加者 |

10月26日(水) 会場:創成研究機構,遠友学舎

セミナー「変貌する北極域とアジア

〜北極海航路とアジア:欧州とアジアの研究者による学際的研究の動向〜」

主催:北極域研究センター,リーズ大学東アジア研究所,GI-CoRE北極域研究グローバルステーション/

実施責任者:北極域研究センター 教授 大塚夏彦

本国際セミナーは,英国リーズ大学のクリストファー・デント教授を代表とする研究プロジェクト「北極海航路とアジア」の研究成果を広く社会に紹介することを目的に開催しました。このプロジェクトは,英国・フィンランド・スウェーデン・ノルウェー・インド・日本・韓国・中国の研究者による,政治・経済・海事・地政学・環境分野にわたる学際的ネットワークのもとで進められています。

今日,北極海航路の活用に関しては,環境的,経済的,地政学的,社会的,並びに国家政策的な要因に強く由来しながら,いかに持続的に実現するかが重要な課題となっています。そこで本セミナーでは,北極海航路に関わるインフラ投資,経済インパクト,海運分野の政策動向,リスクマネジメント,展望などに関する研究者からの講演を,専門家や研究者向けのワークショップと学生や一般市民向けセミナーの2部構成で開催しました。

専門家向けワークショップでは,研究者・学生ら17名が参加,一般市民向けセミナーには産官学あわせて37名が参加しました。いずれにおいても,多くの質問・コメントが参加者から寄せられ,予定時間を超えて質疑が行われました。特に一般市民向けセミナー後,複数の参加者から「今回のセミナーによって,北極海航路に関する欧州やアジア各国の多様な視点を知ることができて有意義であった」との感想が寄せられました。

北極域研究センターでは,今後も産・官並びに一般市民を対象として北極研究の情報発信及び共同での活動を展開し,北極に関わる新しい研究領域及び事業機会の創出に取り組む予定です。

ワークショップの様子 |

公開セミナーの様子 |

10月27日(木) 会場:国際連携機構

北大×JICA連携企画 青年海外協力隊トークイベント

「持続可能な社会をつくる日本のボランティア」

主催:独立行政法人国際協力機構北海道国際センター(札幌)/共催:国際連携機構/

実施責任者:国際部国際連携課 国際協力マネージャー 榎本 宏

持続可能な発展に資する海外ボランティアとして,青年海外協力隊の事業説明及び本学大学院に在籍する帰国隊員の報告会を行いました。

青年海外協力隊の事業説明では,ODA(政府開発援助)とは何か,また日本が国際協力を行う必要性から,実際に青年海外協力隊に参加するにあたってどういった制度があるのかを,JICAボランティア事業担当者が講演しました。

帰国報告では,本学在学中に青年海外協力隊に参加し,ネパールにてコミュニティ開発という職種に従事した現役大学院生の隊員が自身の体験談を語りました。

青年海外協力隊の活動期間は2年であり,決して大きなことが出来るわけではありませんが,現地に溶け込み,現地のニーズを把握し,本当に現地に必要なものを現地のリソースの中から見つけ出し繋げていくことが持続可能な発展において大切なことだと,参加者と共有することが出来ました。

帰国報告の様子 |

10月28日(金)〜30日(日) 会場:人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)409室

第10回応用倫理国際会議−応用倫理学の過去・現在・未来−

主催:応用倫理研究教育センター/実施責任者:応用倫理研究教育センター 准教授 眞嶋俊造

本国際会議では,ニューカッスル大学のピーター・ストーン教授を含む4名の全体講演,4つのワークショップと59件の一般発表を行いました。

応用倫理国際会議は平成19年より毎年行っています。今回のテーマは「応用倫理学の過去・現在・未来」でした。ストーン教授は文化遺産保護の研究や教育における世界的権威であり,サステイナビリティの倫理についての研究の第一人者です。ストーン教授は“Ethical Issues Relating to the Protection of Cultural Property and Cultural Heritage During Armed Conflict(武力紛争における文化財と文化遺産の保護に関する倫理的問題)”と題して講演しました。武力紛争下において犠牲になるのは人々だけではなく,他の動物や自然や環境も影響を受けるが,文化遺産や文化財も例外ではないことを私達に強く自覚させ,文化遺産や文化財の保護や回復・修復に向けた努力を強く動機付ける内容でした。本講演は,武力紛争の際の文化財の保護に関する条約で定められたブルーシールドの活動に焦点をあて,人類共通の遺産であり,未来世代に受け継ぐべき文化遺産や文化財が戦闘によって付随的に破壊されるだけではなく,それ自体が直接の攻撃の標的になる場合やその破壊自体が目的になる場合,さらに文化財の略奪や密売に至るまでの武力紛争の事実と,それを回避・阻止することの重要性と実施する方法についての議論が展開されました。

次年度以降においても,サステイナビリティの倫理を応用倫理国際会議の主要なテーマの一つとしていく基盤を作ることができました。

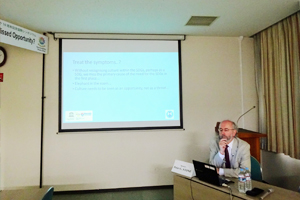

ストーン教授による講演の様子 |

マイケル・デイビス教授による講演の様子 |

10月28日(金) 会場:農学研究院食資源研究棟(F319セミナー室)

北大・地球研合同地球環境セミナー 「篤農家」から地域社会と環境の未来を学ぶ

主催:工学研究院,総合地球環境学研究所/共催:農学研究院,国際連携研究教育局食水土資源グローバルステーション/

実施責任者:工学研究院 教授 船水尚行

本セミナーは機関連携プロジェクトを実施している本学と総合地球環境学研究所の共催で行いました。総合地球環境学研究所と共催でサステナビリティ・ウィーク行事を行うのは今回で3回目となります。

地域や地球が抱える問題を解決し,持続可能な未来を築くためには,多様な観点から地域を見ていく必要があります。例えば,技術的,経済的,制度的,哲学的観点を複合的に組み合わせていくのです。今回,「篤農家」に注目したのは,篤農家は地域に根ざして農業を営む方々であり,バイタリティあふれる行動力と実践力,長年の経験から得た人生哲学などをお持ちだからです。そして,持続可能な生活の実践者でもあります。すなわち,篤農家の方々は多様な観点を複合的に組み合わせ,それを実践しています。篤農家の魅力は農業を超えたところにもあります。篤農家が私達の未来に大きなヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

このような目的のもと,アラブ世界と日本の篤農家の比較についての話,西条野外学校の取り組み,水産増殖技術の開発と実践の3つの話題提供と議論を行いました。私たちは「篤農家」に限らず,「篤漁家」,「篤林家」,「篤○家」といった地域に根差したリーダーから,多くのことを学ぶことができると実感させる会合でした。

開会の挨拶をする船水尚行工学研究院教授 |

秋田県とサウジアラビアの篤農家について

発表する縄田浩志秋田大学教授 |

10月28日(金) 会場:附属図書館本館大会議室

法・図共同ワークショップ

「世界のルールの作り方・使い方−人権に関する国連諸機関の仕組みと情報の調べ方−」

主催:附属図書館,法学研究科 (附属高等法政教育研究センター,法学政治学資料センター)/

実施責任者:附属図書館利用支援課 利用支援課長 樋口秀樹

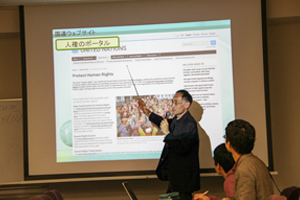

附属図書館が国連寄託図書館として開催した2Daysイベント,1日目の企画は,附属図書館・法学研究科共同ワークショップ「世界のルールの作り方・使い方」シリーズ第3回,「人権に関する国連諸機関の仕組みと情報の調べ方」です。

今回の「世界のルールの作り方・使い方」の内容は,国連広報センターで不定期に実施している国連資料ガイダンスの人権編にあたります。同センターから講師の千葉 潔氏を招聘し,開催しました。

3部構成の第1部は,国連と人権の基礎知識でした。国連の各機関における人権への取り組みの進展,現在の国連の人権に関する文書の種類や出所,特に重要な文書などのレクチャーがありました。

第2部は,国連と人権 情報資料/文書構造と調べ方の実際でした。参加者が2人1組になって,手元の国連資料のサンプルについて,識別のために付与されている文書記号を手がかりにして,どの機関が出したどのような文書なのかを解くワークショップを行いました。

第3部では,インターネット検索方法と様々な活用術でした。第1部,第2部で触れた国連文書をWebページから入手する手順などの解説がありました。

参加者は,本学の学生33名と一般市民5名でした。イベント終了後に実施したアンケートでは,「国連が人権に関してどのような種類の文書を出しているのか知ることができよかった」「図書館とグローバルとサステナビリティが上手く組み合わさったイベントだと感じた」「マスコミでの取材活動に大変有用な講義と思いました」といった声が寄せられました。閉会後は,参加者が千葉氏に熱心に質問をする様子が見受けられました。

附属図書館及び法学研究科では,今後もテーマを変えて「世界のルールの作り方・使い方」開催を予定しています。

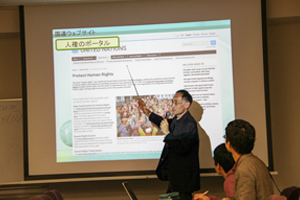

文書情報を学ぶワークショップの様子 |

ウェブサイトでの調べ方を説明する千葉氏 |

10月29日(土)・30日(日) 会場:学術交流会館小講堂

サステナビリティ・ウィーク10周年記念国際シンポジウム

〜SDGsへ貢献する高等教育のあり方〜

主催:北海道大学/実施責任者:国際連携機構長(サステナビリティ・ウィーク実行委員長) 上田一郎

サステナビリティ・ウィークの10周年を記念して,10月29日(土)・30日(日)に学術交流会館にて国際シンポジウムを開催しました。世界規模で2030年までの達成を目指す国連「持続可能な開発目標(SDGs)」へ貢献する高等教育のあり方を議論すべく,214人が参加しました。

本シンポジウムは,サステナビリティ・ウィークの縮小版の形式を取りました。つまり,共通テーマの下でサステナビリティ・ウィーク実行委員会は全体会を開催し,学内の5つの組織が学外の団体と共催して9つの企画を分科会という位置付けで提供しました。

全体会は2部制とし,第1部は29日(土)に開催し,文部科学省国際統括官付国際統括官補佐の鈴木規子氏による挨拶の後,上田一郎理事・副学長がサステナビリティ・ウィーク10年の歩みを紹介しました。続く2つの招待講演と,本学の「サステイナビリティ教育検討プロジェクトチーム」による特別講演を通じて,参加者は今回のテーマについて理解を深めました。招待講演では,持続可能性を追求するための国連SDGsをはじめとする主要なイニシアチブが概説されました。その上で,アメリカとドイツで高等教育機関や研究者が関与した社会教育や市民教育の事例,課題,その発展可能性が,イニシアチブと関連づけて論じられました。特別講演は,小内 透教育研究院長が進行しました。まず,山下正兼副学長より,総長へ提言する予定のサステイナビリティ教育の推進方策案が示されました。その後,4人の指定討論者により,当概方策の特徴や課題,改善案が論じられました。本学におけるサステイナビリティ教育の定義と意義について,より明確化させることの必要性が強調されました。

第2部は30日(日)に開催し,分科会からの報告を聞いた上で,SDGsに貢献する高等教育のあり方について参加者間で議論が行われました。ここでは,持続性に係る課題や教育のステークホルダーごとに分かれて議論された内容が分科会の代表者から報告されました。その後,SDGsに貢献する人材育成に関わる教員や学生を支える大学の組織や制度のあり方について参加者間で議論を行いました。それにより,特に本学において継続的な議論を必要とする課題の方向性について示唆が得られました。詳しくは,シンポジウム特設ウェブサイトをご覧ください。

◆

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/sdgs/index.html

全体会で開催趣旨を述べる上田理事・副学長 |

スミス氏による招待講演での質疑応答の様子 |

招待講演

「SDGs達成のための高等教育の役割」

AASHE理事,ポートランド圏RCEコーディネータ キンバリー・D・スミス

「リスク社会における不確実性を生きるための知識とは〜チェルノブイリ後のドイツにおける市民の“方向性の知”に基づいて〜」

フェリス女学院大学 准教授 高雄綾子

特別講演

「北海道大学におけるサステナビリティ教育の将来像」

サステイナビリティ教育検討プロジェクトチーム長,副学長 山下正兼

指定討論者

ソウル大学校 師範大学長 チャンジョン・キム

東京大学大学院教育学研究科 准教授 北村友人

駐日スウェーデン大使館科学・イノベーション部 マッツ・エングストローム

駐日ノルウェー王国大使館通商技術部 シニアアドバイザー 松本 宏

10月29日(土)・30日(日) 会場:総合博物館SW10周年記念国際シンポジウム 分科会1−1

総合博物館ツアー「持続可能な開発を『クール』に考えよう!−北極域展示室を通して−」

主催:北極域研究センター/実施責任者:大学力強化推進本部URAステーション URA 小俣友輝

7月にリニューアルオープンした総合博物館に,北極域研究センターの展示「いま最も『クール』な研究」が新設されました。北極域の人々の暮らし,陸や海・大気,グリーンランドの氷河に関する本学の研究,及び中谷宇吉郎教授の研究について,解説パネルと展示物が設置されています。

総合博物館ツアー「持続可能な開発を『クール』に考えよう!−北極域展示室を通して−」は,地球環境変動の影響を顕著に受ける北極域の課題や,研究成果を通じて「北極域や持続可能な開発目標と自分との関わり」「持続可能な開発目標に対する高等教育機関の役割」について来場者とともに考えることを目的として実施しました。

本企画の対象者は「SW10周年記念国際シンポジウム」の参加者やSWのwebサイトを通じて企画を知った国内外の幅広い層の方及び博物館来館中の北極域に興味のある方でした。北極域をフィールドとする本学大学院生が,北極域の概要,それぞれの研究活動,持続可能な開発目標について解説し,アンケートを実施しました。海外の方5名を含む,学生,市民,企業関係者,教育関係者/研究者等の32名から回答がありました。北極域に関しては97%以上が,持続可能な開発目標に関しては85%が「少し以上は関係ある」と回答しました。時に質疑応答を交えつつ,北極域や地球規模で生じている様々な課題を,より自分たちに関係のある出来事と感じていただけたようです。

ガイドを務めた大学院生は,性別,年齢,国籍の異なる多様な参加者に対して,フィールドで使用する器具を実際に手に取って見せるなど工夫を凝らし,一般的にあまり馴染みのない課題の共有に熱心に取り組みました。

参加者からは「博物館の展示において,インタラクティブなガイドツアーは新鮮」との声が聞かれました。また本学の多様なアクティビティをより広く深く共有するための手段として,博物館展示を利用した専門家によるツアーは非常に効果的との印象を持ちました。今後,国際連携機構,総合博物館とも継続的に連携し,互いに関係を発展させていきたいと思います。

展示について説明する北大生とツアー参加者の

様子 |

ツアー参加者の様子 |

10月29日(土) 会場:附属図書館本館SW10周年記念国際シンポジウム 分科会1−2

市民セミナー&図書館ツアー「聞いて見て知る!国連の活動と北大図書館」

主催:附属図書館(国連寄託図書館)/実施責任者:附属図書館利用支援課 利用支援課長 樋口秀樹

附属図書館が国連寄託図書館として開催した2Daysイベントの2日目の企画は,市民セミナー&図書館ツアー「聞いて見て知る!国連の活動と北大図書館」です。

前半は講師の国連広報センターの千葉 潔氏から,国連広報センターの概要,国連の現状,国連の広報活動の実際,国連寄託図書館の趣旨などの講話がありました。国連は現在,著名人の起用等による親しみやすい動画を用いた広報活動に力を入れており,これらの動画の紹介も複数あり,国連の取り組みについて映像と音楽で楽しめる内容でした。

後半は,附属図書館スタッフによる千葉氏のお話を踏まえての図書館ツアーでした。国連などの国際機関の資料を集めた国際資料コーナーや,札幌農学校2期生であり国際連盟事務次長としても活躍した新渡戸稲造ゆかりの資料展示,地下の自動化書庫等の見学を行いました。新渡戸稲造の資料展示では,図書館の資料だけではなく,大学文書館の協力により,新渡戸稲造が国際連盟の便箋を使った書簡のレプリカも展示しました。

参加者は,本学の学生1名と一般市民37名でした。市民の中には高校生や親子連れの方も多く含まれていました。イベント終了後に実施したアンケートでは,「国連のことをたくさん聞ける機会はなかなかないので,とても良い講演で,とても興味がわく内容でした」といった声が寄せられました。図書館ツアーの後,高校生をはじめとする参加者との間で活発な質疑応答が交わされました。

附属図書館では,今後も国連の資料の収集・提供に加えて,国連のアウトリーチ活動に寄与するような講演会やセミナーなどを実施する予定です。

千葉氏によるセミナーの様子 |

図書館ツアーの様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館第1会議室SW10周年記念国際シンポジウム 分科会2−1

第10回HESDフォーラムin北海道

主催:HESDフォーラム/共催:教育学研究院,国際連携機構/実施責任者:琉球大学 教授 大島順子

HESDフォーラムは,ESDに取り組む高等教育機関がその実践等に関する様々な情報交換を行い,ESDの質の向上を図ることを目的として2007年に設立されました。この度,第10回HESDフォーラムをサステナビリティ・ウィークに合わせて開催しました。

大学セッションでは,5大学より事例報告がありました。まず,本学より「ESDキャンパス・アジアパシフィック・プログラム」の成果と展望について報告し,立教大学のESD研究所より,大学の附置機関を通したESD教育研究の可能性とESD研究所の10年間の取り組みについてのレビュー,徳島大学より,2000年以降多数の大学が取り組んだ文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の持続可能な社会につながる環境教育の推進について,採択を受けて実施したプログラムの内容と実施後の展開が話されました。金沢大学からは大学のESDの取り組みのお話がありました。金沢大学は,様々な変遷を経ながら,現在もESDの関連科目を共通教育のレベルで展開している好事例の一つです。琉球大学からは文部科学省の展開する,地域の課題を解決するための「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」について,現状と課題の発表がありました。全体として,各大学が文部科学省からの様々な補助事業を受け,展開してきた/している取り組みの現状と課題,今後の方向性について,具体的な事例に基づいて忌憚のない意見交換ができました。

学生セッションでは,琉球大学と本学の学生による発表がありました。学生セッションは,大学側が目的を持って行っているものを学生はどう受け取っているか,学生の目線をきちんと知らないと一方的なやり方になるのではないかという反省もあったため,昨年度より設けました。琉球大学は「エコロジカルキャンパス学生委員会」の活動を率直に学生目線で話しました。ボランティアであると同時に,単位付与されるキャンパスの中での活動という点が,非常に特徴的でした。本学は,双方向型の短期留学プログラムについて,写真を基に発表しました。

今後も,各大学の全学教育としてESDをどのように継続することが期待されているか,望ましいのかを率直に話し合うことができることを期待し,HESDフォーラムを継続していきたいと思います。今回の発表内容は,HESDフォーラムのウェブサイトでも公開しますので,ぜひご覧ください。

大学セッションでの発表の様子 |

学生発表の様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館小講堂SW10周年記念国際シンポジウム 分科会2−2

北欧とバルトの国々に学ぶサステナブルな高等教育の在り方

主催:ヘルシンキオフィス/実施責任者:ヘルシンキオフィス 所長 成田吉弘

2012月4月にフィンランドのヘルシンキに開設されたヘルシンキオフィスは,北欧を中心とした欧州全体の大学,研究機関との学術交流のリエゾン役を果たしています。また,FSP(First Step Program)や海外インターンシップなど,学生が欧州で海外体験をする際の手助けをしています。欧州は持続可能な社会実現に対する関心が深く,特に北欧はサステナブル社会の実現に貢献する教育でよく知られています。本企画では,サステナブルな高等教育に関して,先進的な取り組みをしている国々の現状を紹介する機会を設け,3人の講師をお招きしました。

はじめに,駐日ノルウェー王国大使館の松本 宏氏より,ノルウェーの高等教育における持続可能な社会の実現のための試みが紹介されました。続いて,駐日スウェーデン大使館のMats Engström氏は,スウェーデンの高等教育において実施された先進的な試みと評価を詳細に話されました。バルト3国からの唯一の代表となったエストニアからは,Argo Kangro氏が,ノルウェー,スウェーデンとは異なる視点での持続的発展と教育を紹介されました。最後に,ヘルシンキオフィスの成田吉弘所長が欧州全体の高等教育の流れを総括した後,特にフィンランドの大学改革の歩みを紹介しました。

聴衆は約30名で,講演後に時間を超えて,3人の外部講師へそれぞれ熱心な質問が投げかけられました。札幌で北欧やバルトの国々の高等教育,特に持続可能な社会実現に向けた試みを聞く機会はほとんど無いため,次年度以降もこうした企画の継続が期待されます。

講演終了後の記念撮影

(左から松本氏,Engström氏,成田所長,

Kangro氏) |

10月30日(日) 会場:学術交流会館1階ホールSW10周年記念国際シンポジウム 分科会3−1

学生ワークショップ「大学生の挑戦!世界の目標を自分とつなげる」

主催:国際連携機構/共催:環境省北海道環境パートナーシップオフィス(EPO北海道)/

実施責任者:環境省北海道環境パートナーシップオフィス 大崎美佳

本ワークショップでは,3名の学生が「SDGs(持続可能な開発目標)」を使った取り組みや自身の活動とSDGsの関わりを発表しました。

はじめにEPO北海道から,報告書「成長の限界(1972年)」等に触れ,昔から世界の資源は有限であり,持続可能な社会を作っていくことが必要と言われてきたことを踏まえ,SDGsの経緯や特徴について紹介しました。

和田 恵さん(慶応義塾大学総合政策学部4年生)からは,所属する研究室での取り組みとして,SDGsを同世代の方へ普及啓発するためにSNSを活用した情報発信,シールにしたSDGs各目標を大学構内の関連個所等に貼る「キャンパスSDGs」について紹介がありました。世界の目標を自分のこととして捉えてもらうための工夫を凝らした取り組みでした。三品未和さん(酪農学園大学環境共生学類2年生),赤松遼太朗さん(東海大学札幌キャンパス生物学部3年生)からは,学外の取り組みとして,2名が所属するNPO法人ezorockの「大雪山国立公園旭岳自然保護プロジェクト」と,SDGsの目標「質の高い教育をみんなに」「陸の豊かさも守ろう」との繋がりについて紹介がありました。また,登山者への長靴貸し出し等の活動一つひとつが,どのように自然保護と繋がっているのか活動の効果を丁寧に説明しました。

発表内容は,グラフィックレコードという手法を用いて,牧原ゆりえさん(一般社団法人サスティナビリティ・ダイアログ),丸藤たつのりさん(ユースコミュニティデザイナー)にまとめていただきました。参加者からは,「SDGsを身近に感じることができた」などの声があり,発表内容から多くの示唆を得ることができたようです。その後,参加者にはもう一つのワークショップ「学生目線で考えよう!よりよい世界の未来を担う高等教育どうあるべき?」へ続けて参加いただきました。

学生発表の様子 |

ワークショップの様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館第1会議室SW10周年記念国際シンポジウム 分科会3−2

対談「SDGsへ貢献する高等教育のあり方について」

主催:HESDフォーラム/共催:国際連携機構/実施責任者:徳島大学大学院理工学研究部 教授 三好徳和

「SDGsへ貢献する高等教育のあり方について」と題して,立教大学の阿部 治先生,金沢大学の鈴木克徳先生に対談をしていただく予定でしたが,参加者が10余名であったため,両先生に話題提供していただき,フロアーからの質問に答える形として実施しました。

まず,ESDに関して参加者全体での共通認識を作るためのディスカッションを行いました。資本主義社会における競争至上主義から,お互いが分かち合いながら安全安心な社会を作るためにはどのようにしなければならないのか,その価値観の変換を求めるものがESDです。高等教育機関としてはどのように実施していくかが課題となりますが,体験プログラムで地域問題を理解するという観点からすると,初等教育と高等教育では一見すると同じような中身かもしれません。しかし,ESDとしての深さが違い,高等教育では問題解決のための調査研究がなされます。ただ,そうすると,ESDは専門教育ということにならないでしょうか。ESDとして課題解決のための専門教育もありますが,ESDには,競争至上主義から,お互いが分かち合いながら安全安心な社会を作るために価値観の変換を求めるいわゆる「教養」も重要なことです。これらに関して,ディスカッションを行って相互理解に努めました。

SDGsに関しては,深く議論はできませんでしたが,ポストESDとして,今後ESDを推進する高等教育機関が何を目指すべきかという有用な議論が行えました。第10回目のHESDフォーラムとしては,次の10年に向けて総括を含めた良い議論ができたと考えています。

活発に意見交換をする参加者の様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館1階ホールSW10周年記念国際シンポジウム 分科会4−1

学生ワークショップ「学生目線で考えよう!よりよい世界の未来を担う高等教育どうあるべき?」

主催:国際連携機構/共催:環境省北海道環境パートナーシップオフィス(EPO北海道)/

実施責任者:環境省北海道環境パートナーシップオフィス 大崎美佳

本ワークショップでは,SDGsの達成に向け,より良い地域づくりのために高等教育がどうあるべきかを参加者と一緒に考えました。まず,自分たちの暮らしや実現したい夢が,SDGsのどの目標と関わりがあるのか考え,話し合う時間をとおしてSDGsをさらに身近なものにしました。

次に,牧原ゆりえさん(一般社団法人サスティナビリティ・ダイアログ)より,「サスティナビリティ」実現に向けた考え方の紹介があり,SDGsの達成に向けて高等教育がどうあるべきか参加者と意見交換をしました。高等教育に期待することとして参加者からは,「学内外の方とつながることができるオープンな場所」「無駄なことに挑戦できる」「学生結婚の推奨・支援」「シラバスを教員と一緒に作成すること」等,多彩な意見が出てきました。また,高等教育が学びの部分で恵まれた場所であることを再認識した機会ともなりました。

最後に,大沼 進准教授(文学研究科)が全体を通して「活発なディスカッションがされ貴重な意見が出された」とまとめました。

参加者からは,「多様な意見が出たが高等教育に求めることは皆同じでおもしろい」等,普段は会えない人と意見交換する良い機会になったという声が多く寄せられました。

EPO北海道からは,今後も持続可能な地域づくりに向けSDGsの普及啓発を行うとともに,社会の次世代の担い手である学生の取り組みや意見が国内外へ発信される場づくり等をしていきたいと話がありました。

参加者の集合写真 |

ワークショップで議論する参加者の様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館小講堂SW10周年記念国際シンポジウム 分科会4−2

講演会「コンフリクトを超える知を生み出す学び−分断社会における和解の可能性−」

主催:教育学研究院/実施責任者:教育学研究院 教授 宮崎隆志

SDGsに取り組む際に必ず浮上するのが,利害対立に起因する葛藤です。本分科会では,葛藤そのものに焦点を当てて,和解や赦しとしての平和を構築するために必要な学びを3つの事例に即して検討し,45名の参加がありました。

高雄綾子先生(フェリス女学院大学)からは,ドイツとポーランドの市民レベルの和解の模索の実践,佐々木陽子先生(南山大学)からはイスラエルの占領下にあるパレスチナのジェニン自由劇場での表現活動,上田假奈代さん(ココルーム代表)からは大阪の釜ヶ崎地区における表現による関わりづくりの活動を紹介していただき,本学の石岡丈昇先生(教育学研究院)がコメントを述べました。

討議では,マクロなレベルで語られる紛争解決としての「和解」ではなく,個人としての当事者間での「マイクロな平和」に着目する必要性が確認されました。また,そのためには,第1に,分断社会の下で引き裂かれた状況にある個人の声を発することができ,その声が聴き取られる場を社会的に構築することが必要であること,第2に,それにもかかわらず,そのような場を組み込んだシステムが成立していない状況で,演劇のようなシミュレーションによって感情や関係性を取り戻す可能性に着目する必要があること,第3に,関係を固定化させないで揺らし続ける活動が重要であることが確認されました。

環境正義や地球市民という概念は,コンフリクトを解消するものとして語られることがありますが,本分科会ではそれらを平和をもたらす「青い鳥」として扱うのではなく,むしろコンフリクトの持つリアリティから出発し,その矛盾と不断に対峙しながら問いを深める学びが重要であることが明らかにされました。教育学研究院並びに子ども発達臨床研究センターでは,このような課題をさらに多くの実践者とともに探求していくつもりです。

指定討論の様子 |

10月30日(日) 会場:学術交流会館第4会議室SW10周年記念国際シンポジウム 分科会4−3

講演会「文化遺産とSDGs−失われた好機?−」

主催:応用倫理研究教育センター/実施責任者:応用倫理研究教育センター 准教授 眞嶋俊造

文化遺産保護の研究や教育における世界的権威であり,サステイナビリティの倫理についての研究の第一人者である英国ニューカッスル大学のピーター・ストーン教授に,“Cultural heritage and the Sustainable Development Goals. A missed opportunity?(文化遺産とSDGs−失われた好機?−)”と題して講演していただきました。

国連「持続可能な開発目標(SDGs)」にも掲げられているように,文化遺産・文化財の保護は現代社会において喫緊の課題であり,持続可能な社会を構築するために必要不可欠であることが指摘されました。また,文化遺産・文化財の保護を通した持続可能な社会の構築に向けた課題と展望についての議論を深めました。

大学教員になる前にイングリッシュ・ヘリテージ財団に勤務し,ハドリアヌスの壁の管理責任者であったストーン教授の実務経験を踏まえた議論は,教育の重要性を強調するものでした。ストーン教授がこれまで行った,英国国防省より依頼されたイラク戦争における遺跡の損壊・破壊に関する調査,またユネスコにおけるリビア等での武力紛争における遺跡の略奪状況などの調査についての報告は,当事者でしか知ることができない非常に興味深い,また貴重な内容でした。歴史家であるストーン教授は「私達が歴史を学ぶのは現代を理解するためであり,また未来を創るためである」と強調されました。文化遺産や文化財を保護しそれらの歴史を学ぶことの重要性を論じることは,人性の涵養という持続可能な社会の構築について考えるという,まさに本シンポジウムの趣旨に合致するものでした。

講演を行うストーン教授 |

会場の様子 |

10月31日(月) 会場:学術交流会館小講堂

第2回北大−理研−産総研「触媒研究」合同シンポジウム

−持続可能社会実現に向けたキャタリストインフォマティクス−

主催:触媒科学研究所/実施責任者:触媒科学研究所 教授 西田まゆみ

持続可能社会実現に向けた,キャタリストインフォマティクスの創成を目指している触媒科学研究所,産業技術総合研究所,理化学研究所が主催となり,第2回北大−理研−産総研「触媒研究」合同シンポジウムを開催しました。

昨年は理化学研究所を企画者として,第1回理研−北大−産総研「触媒研究」合同シンポジウム−知の発掘と革新触媒創造をめざすキャタリストインフォマティクス−が東京で開催され,キックオフも兼ねて各主催機関を代表する研究者が今後の触媒研究のあり方について講演を行いました。東京開催ということもあり,企業や官公庁からの出席者も多くみられました。

本年は,本学の触媒科学研究所が企画者となり,ドイツのフリッツ・ハーバー研究所やアメリカのSUNCAT Centerから講演者を招いて国際シンポジウムへと発展させ,キャタリストインフォマティクス創成のためのより具体的な研究について若手を含めて7名が講演を行いました。来場者は約120名で,大変有意義なシンポジウムだったとの感想が多く寄せらせました。

来年には産業技術総合研究所が企画者となり,更なるキャタリストインフォマティクスの発展を目指して第3回シンポジウムを関東にて開催する予定です。

講演者・参加者の集合写真 |

講演の様子 |

11月1日(火) 会場:学術交流会館小講堂,第1会議室

「サステイナブルキャンパス国際シンポジウム2016

−サステイナビリティの概念を取り込んだキャンパスマスタープランとは−」

主催:サステイナブルキャンパス推進本部,施設部/

実施責任者:サステイナブルキャンパス推進本部 特任准教授・プロジェクトマネージャー 横山 隆

本シンポジウムは,今年で6回目の開催で「持続可能な大学と地域の発展のためのキャンパスの役割−サステイナビリティの概念を取り込んだキャンパスマスタープランとは−」をテーマに掲げました。サステイナビリティの概念について共通理解を深める方策として,キャンパスの機能及び物理的空間形成を計画するキャンパスマスタープランに焦点を当て,サステイナビリティの概念をキャンパスマスタープランに取り込む過程とサステイナブルキャンパス実現への道程を議論しました。山口佳三総長からは,ビデオメッセージ「キャンパスマスタープランについて議論して欲しいこと」の中で,「北海道大学近未来戦略150」で世界の課題解決に貢献する北海道大学となることを宣言したことや,地球の未来と北海道大学の未来とを同時に考えながら力を注いで欲しい,との考えが示されました。

基調講演には66名の参加があり,ミラノ工科大学のエウジェニオ・モレロ助教,九州大学の鶴崎直樹准教授,名古屋大学の恒川和久准教授,大阪大学の吉岡聡司准教授をお招きし,先進的なキャンパスマスタープランをまとめた事例を紹介していただきました。

続くワークショップでは,36名が5つのグループに分かれ,「北大キャンパスの重要課題を選定」して「北大の新キャンパスマスタープランに書くべきことを決定」し,「北大キャンパスの重要課題を解決する方策の提案」を具体的(計画実現のプロセス,方策,体制,キャンパスを活性化させるための仕組み,資金等)にまとめました。5つの発表では活発に質問も出ており,他大学の教職員,キャンパス計画に携わる民間企業社員の方々と本学の教職員及び学生が協働する大変貴重な機会となりました。

講演者・スタッフの集合写真 |

ワークショップの様子 |

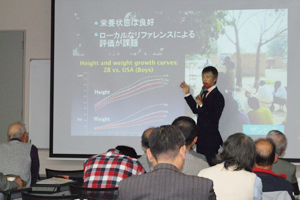

11月3日(木・祝) 会場:保健科学研究院E棟1階多目的室

保健科学研究院公開講座「ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ」

主催:保健科学研究院/実施責任者:保健科学研究院 教授 惠淑萍

保健科学研究院の公開講座は,「ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ」というテーマのもと,3名の講師陣が専門分野の紹介を行い,75名の参加がありました。

第1限目は,加藤千恵次教授が「老化を画像検査で見る」と題して,老化に伴う症状として,腰痛や関節痛から鬱症状,癌などを画像検査でどこまで診断できるかについて講演しました。

第2限目は,前島 洋教授が「高齢者の運動習慣によるヘルスプロモーション」と題して,高齢者における運動習慣は,運動機能の低下に加えて認知症の予防に対しても有効であることから,運動による広範な予防的効果の可能性について講演しました。

第3限目は,山内太郎教授が「伝統社会で暮らす人々のライフスタイルと健康〜異文化フィールドワークの方法と事例〜」と題して,開発途上国の農村部など伝統的な生活を色濃く残している社会で暮らす人々の健康について,生活に密着したフィールド調査によって明らかにしていく方法論と事例について講演しました。

講演者は,サステナビリティ・ウィーク2016のキャッチコピー「『だれが』ではなく,『私たち』が『いつか』ではなく,『今』から世界の課題解決に貢献するために」から,「持続可能な社会づくりに向けた“世界の交流プラットフォーム”」をキーワードとして,保健科学の視点から講演しました。

参加者からは概ね好評を博し,様々な質問があり,各講師はわかりやすく丁寧に解説を行いました。今後も毎年,その時代を反映するようなテーマや,興味を持って参加いただけるようなテーマを設定して,公開講座を開催していく予定です。

山内教授による講演の様子 |

質疑応答の様子 |

11月3日(木・祝) 会場:学術交流会館第1会議室

国際シンポジウム「東アジアにおける大学と先住民族との協業のあり方を探る

−先住民文化遺産と考古学:台湾原住民とアイヌ−」

主催:アイヌ・先住民研究センター/実施責任者:アイヌ・先住民研究センター 教授 加藤博文

先住民族の文化遺産の保存活用に考古学がどのように取り組むことができるか,また地域社会と連携した有効な取り組みの事例の国際比較をテーマとして議論を行いました。過去のシンポジウムでは,北米や北欧との比較を行ってきましたが,今年度は特に東アジアに焦点を絞り,先住民族との協業に取り組んでいる台湾と日本との事例比較を行いました。

台湾からの報告は,国立台湾大学,国立成功大学,国立台中教育大学の研究者による台湾での取り組みの報告でした。最初に本学と台湾側から東日本と台湾の概説的な報告を皮切りに,具体的な地域での取り組み事例についての報告を行いました。特に台湾の事例では,政権交代後の新たな原住民族の政策展開の中で,考古学の調査を通じた原住民族の文化遺産の確認と評価が原住民族の権利獲得に繋がる具体的な事例の報告があり,台湾で進みつつある新たな動きを学ぶ良い機会となりました。本学側の取り組みについては,伊達市の事例を報告し,日本側の新たな動きについての情報共有も可能となりました。

また,翌日には平取町へ場所を移し,アイヌ文化行政や文化振興に取り組む自治体職員や地域住民を交えて討論を行うことができました。

内容的に身近で,交流頻度の高い東アジアでの事例の比較であったことを考えると,次年度以降は,一般向けのアナウンスに加えて,授業の一環としての開催など,より学生や留学生を巻き込んだ取り組みにするなどの工夫を行っていく必要があると考えています。

講演の様子 |

発表者の集合写真 |

11月4日(金) 会場:学術交流会館講堂

シンポジウム「高齢化するインフラにどう対応するか

−インフラ維持管理・更新・マネジメント技術の社会実装−」

主催:公共政策大学院/実施責任者:公共政策大学院 特任教授 高松 泰

公共政策大学院では,インフラ・アセットマネジメント・シンポジウム「高齢化するインフラにどう対応するか−インフラ維持管理・更新・マネジメント技術の社会実装−」を開催しました。

冒頭のオープニング・トークでは,本学院の石井吉春教授(地域経済),笠松拓史教授(地方自治・地方行財政),小磯修二特任教授(地域開発政策),村上裕一准教授(行政学・技術政策学)が,各観点からの問題提起を中心に,ショートスピーチを行いました。

基調講演では,工学研究院の横田弘教授と慶應義塾大学理工学部の岡田有策教授から講演がありました。横田教授からは「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術の現状と展望」と題して先駆的研究の動向や海外での実践例を,岡田教授からは北海道の地域特性に引き寄せながら「SIP『インフラ維持管理・更新・マネジメント技術』における出口戦略」についてお話しいただきました。

シンポジウムの後半では,講演者2名のほか,行政機関等からもパネリストを迎え,高松 泰特任教授をコーディネータとするパネルディスカッションを行いました。北海道開発局建設部道路維持課長の坂場武彦氏,北海道建設部建設政策局維持担当課長の若山 浩氏,札幌市建設局土木部維持担当部長の渡辺和俊氏,国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所寒地保全技術研究グループ長の熊谷政行氏から最近の取組みを紹介いただいた後,アセットマネジメント技術の社会実装について多角的な議論が交わされました。

会場には,自治体,道内の土木建設関係の民間企業,コンサルタント,一般市民の方々等,160名ほどが来場しました。今後は,室蘭工業大学,北見工業大学の研究チームと協力し,各地でのワークショップ,研究開発にあたっていきます。

オープニング・トークの様子 |

パネルディスカッションの様子 |

11月4日(金) 会場:国際連携機構1階大講義室(111室)

留学希望者向けセミナー「SD on Campus」

主催:国際連携機構/実施責任者:文学研究科 教授 瀬名波栄潤

国際連携機構は,昨年に引き続き,留学希望者向けセミナーを実施しました。参加大学は,インドネシア・ガジャマダ大学,ベトナム・ベトナム国家大学ホーチミン校,フィンランド・東フィンランド大学,本学の4大学でした。学生の目線での情報提供を目的に,発表者を短期留学プログラム(HUSTEP)で交換留学している留学生等に依頼しました。

イベントでは,各大学がサスティナブル・ディベロプメント(SD:持続可能な開発)についてどのような教育を行い,学生が授業や授業外でSDにどのように関わっているかを発表してもらい,それぞれの特徴的な取り組みが紹介されました。

本イベントは本年で9度目の開催ですが,参加した学生に実施したアンケートでは「SDについて,また世界の大学がSDにどう取り組んでいるかについて詳細に知ることができ良かった」「英語でプレゼンを聞く良い機会になった」「社会の諸事情に目を向けるモチベーションになった」などの回答が見られました。また,発表した留学生等も自らの大学を直接アピールできる貴重な機会ととらえて十分な準備を重ね,当日も満足感を抱いていたようでした。参加学生のアンケートでは,来年度に講演してほしい大学の希望についても聴取することができたので,可能な限り希望を取り入れていきたいと考えています。

学生による発表の様子 |

会場の様子 |

11月6日(日) 会場:歯学部講堂

歯学研究科企画第8弾 お口の健康と歯科医療 その2−患者サイドに立った知識の浸透−

主催:歯学研究科/実施責任者:歯学研究科 講師 有馬太郎

歯学研究科では,市民公開特別講座として「お口の健康と歯科医療 その2−患者サイドに立った知識の浸透−」を開催しました。本講座はサステナビリティ・ウィークとの共催であり,また,道民カレッジ連携講座としても開催しています。前日から雪が降り,当日も雪が残るという悪天候となりましたが,32名が参加しました。

同講座では,食事を楽しくするために必要なお口の健康と,問題が発生した場合の対処法・治療法について紹介することを目的として,一般の方でも十分理解できるわかりやすい言葉で3名の講師が講演を行いました。

歯学研究科長・歯学部長の横山敦郎教授の開会挨拶の後,歯学研究科の有馬太郎講師から「唾液と摂食嚥下のメカニズム」について,一般社団法人北海道歯科衛生士会・札幌北楡病院歯科衛生士の原田晴子氏から「オーダーメイドのブラッシング」について,最後に北海道大学病院の後藤まりえ助教から「義歯を中心とした補綴治療の現状と義歯に関する留意点(清掃や食事の仕方)」についての講演が行われました。

本研究科では,今後も研究成果の地域社会への還元の一環として,道民カレッジ等に参加し,市民公開特別講座を企画・実施する予定です。またサステナビリティ・ウィークにも持続的に話題を提供していきます。

開会挨拶をする横山歯学研究科長 |

会場の様子 |

11月7日(月) 会場:総合博物館1階ホール(知の交流)

公開イベント「グリーンランドをめぐる『音楽』・『冒険』・『サイエンス』

−北極域の持続可能な未来にむけて−」

主催:低温科学研究所,北極域研究センター,THE MUSIC PLANT,ArCS北極域研究推進プロジェクト/

実施責任者:低温科学研究所 准教授 杉山 慎

日本の北極研究をリードする本学の取り組みを一般市民・学生に伝えるため,グリーンランドに焦点を当てたイベントを実施しました。本学からは,低温科学研究所の雪氷研究者,スラブ・ユーラシア研究センターの社会科学研究者がそれぞれグリーンランドの自然と社会の概要を紹介しました。その後,北海道を拠点とする冒険家,立本明広氏と奈良 亘氏によるトーク,グリーンランド随一の人気を誇るバンド「ナヌーク」による演奏が行われました。最後はナヌークのメンバー2人を交えたパネルディスカッションを実施し,グリーンランドのサステナブルな将来について意見を交換しました。会場を埋めた約100名の参加者は,大学生から年配まで様々な方々でした。「科学」「冒険」「音楽」という3つのキーワードそれぞれに惹かれて,幅広い年齢層が集まりました。各講演に関する熱心な質問が飛び,通訳を交えたパネルディスカッションの一問一答に大変良い反応がありました。休憩時間にはナヌークとイベント参加者との交流もあり,普段はなじみが薄いグリーンランド・北極・極域について身近に感じてもらえたと考えています。

7月に北極展示が新規オープンしたタイミングでもあり,今回のイベント会場は総合博物館でした。シロクマのはく製や,グリーンランドを含む北極の写真を展示したコーナーはイベント内容に合っており,休憩時間を有効に使って展示を見てもらうことができました。北極に力を入れる本学の良いアピールになったと感じます。今後も極域での研究活動を市民に伝えるために,研究以外の要素を取り入れた行事の開催を検討していきたいと考えています。

杉山 慎准教授によるオープニングの様子 |

グリーンランドの人気音楽グループ「ナヌーク」

によるトークの様子 |

参加者との活発な質疑応答の様子 |

11月12日(土) 会場:高等教育推進機構S棟

JICA PARTNER 国際協力人材セミナー in 北海道

−国際協力の場で働きたい方,専門性を活かしたい方へ−

主催:国際協力機構(JICA),国際部国際連携課/実施責任者:国際部国際連携課 国際協力マネージャー 榎本 宏

国際協力に関心がある,または国際協力の現場で活躍を目指す人材に対し,国際協力業界におけるキャリアの情報を提供して国際協力活動への参加を促すことを目的に,「国際協力人材セミナー in 北海道」を実施しました。当日は,63名の方が参加し,ほとんどが道内からの参加者で,大学生・大学院生が大半を占めました。

プログラムでは,「国際協力の全体像」として国際協力業界の動向について説明し,続いて国際協力の各組織・仕事の紹介及び,それぞれの活動事例やキャリア形成等について説明しました。その後,国際協力の各分野での経験者との意見交換を実施しました。

また,事前申し込み制の個別キャリア相談を実施し,13名が参加しました。参加者アンケートでは,52名中50名より「非常に満足/満足」との回答があり,大変満足度の高いセミナーを提供することができました。参加者からは,「今回初めてこの様なセミナーに参加し,国際協力に関わる組織や手段に様々な種類があることを知った」「個別キャリア相談の開催もあり普段札幌ではチャンスが少ないのでとてもいい機会だった」「学生としてもっと経験を積むためインターンに参加するという選択肢を知った。また,幅広い知識を習得するという,自分の課題を確認できた」などの声が寄せられました。

共催のJICA担当者は,JICAとしても参加者の熱意に触れ,引き続きより多くの北海道の人材に対して国際協力業界におけるキャリアに関する情報を提供したいと話しました。

熱心に聴き入る参加者の様子 |

セッションの様子 |

11月20日(日) 会場:学術交流会館講堂

第31回 ポテト杯争奪全日本学生英語弁論大会

主催:英語研究会/実施責任者:第31回ポテト杯争奪全日本学生英語弁論大会実行委員長 工学部3年 山元 爽

持続可能な社会の実現のために,社会問題やアイデンティティに関する問題など,様々な問題の解決方法を熱心に考える学生を招き,学生英語プレゼンテーション大会「ポテト杯争奪英語弁論大会」を開催しました。プレゼンターである10名の出場者は,全国の大学生約60名の応募の中から音声と原稿による審査を勝ち抜き,本大会への出場を決めました。

本大会は,学生サークル「英語研究会」が毎年開催しており,今年で31回目となります。入賞者には,ジャガイモ10kgが贈呈されますが,特に道外の大学からの参加者には毎年,好評をいただいています。

今年は,関西大学(2名),高崎経済大学(2名),慶応義塾大学,立教大学,青山学院大学,京都大学,早稲田大学,本学(各1名)が参加しました。優勝は早稲田大学の小島瑠莉さん,準優勝は京都大学の樋田祐一さん,3位は高崎経済大学の本間義人さんでした。

プレゼンテーションのテーマは,障害者に対するいじめ,リーダーの在り方,両親の離婚に悩む子供の問題,認知症の本質的問題,病気との向き合い方,ほめることの大切さ,大学生の進路の選び方など,幅広い分野で発表されました。

観客は本学の学生に留まらず,他大学生や卒業生など,様々な方が参加しました。大会後に参加者に行ったアンケートでは,特に学生の多くから「高いレベルの英語プレゼンテーションを聞くことができ,英語学習への意欲が高まった」「社会問題に関する関心が高まった」などという声がありました。多くの学生が刺激を受け,グローバル社会へ意見を発信することの大切さを感じたようでした。

英語研究会では,更なるグローバル社会への関心,意欲を掻き立てるため,本学学生だけではなく他大学の学生と交流を図りながら,また審査員を含む多くの社会人との交流も大切にし,これからもこのような場を提供していこうと思います。

北大生を代表して発表した工学部2年生

奥田晃崇さん |

発表者の集合写真 |

11月26日(土)・27日(日) 会場:クラーク会館講堂

CLARK THEATER(クラークシアター)2016

主催:北大映画館プロジェクト実行委員会/実施責任者:北大映画館プロジェクト代表 法学部3年 土橋一葉

学生や市民に開放した北大期間限定映画館「CLARK THEATER 2016」を開催しました。

当イベントは平成18年に始まり,今年で11周年になります。本学に常設映画館を作ることを目標に,その過程の一環として年に一度「CLARK THEATER」を開催しています。北大生を中心とする学生が運営し,作品の選定から自分たちで行いました。

今年は例年よりも日数を減らし,一つひとつの作品選定にこだわることで,普段であればなかなか見ることのできない様々なジャンルの作品を上映しました。ジャンルはアニメからドキュメンタリーまで様々でしたが,幅広い年代の参加者に楽しんでいただけました。

平成28年11月に公開された映画「溺れるナイフ」で,独特の十代の少女を描き注目を集めている若手監督の一人,山戸結希監督には本学まで足を運んでいただき,トークショーを行いました。来場者にはトークショーを通じて,ただ映画を見るだけではわからないような,映画製作の背景も楽しんでいただきました。

2日間を通じて,来場者には,映画作品そのものとの出会いはもちろん,そうした作品と出会える北大映画館プロジェクトがあることの魅力も伝えることができたと実感しました。来年度以降も,多くの方に「CLARK THEATER」へ足を運んでいただき,ここでしか味わえない映画体験を提供するによって,映像作品との出会いや発見の喜びを感じていただけるよう邁進していきます。

当日の受付の様子 |

上映前の会場の様子 |

11月27日(日) 会場:国際連携機構106室(学生活動室)(インターネット配信)

GiFT2016−Global Issues Forum for Tomorrow−世界の課題解決に向けたフォーラム

主催:北海道大学/実施責任者:国際連携機構長 上田一郎

11月27日(日)に,本学の学生と世界の高校生・大学生が世界の課題解決についてインターネット上で意見交換を行うフォーラム「GiFT」を開催し,世界25ヵ国から228名が参加しました。

GiFTとは,「Global Issues Forum for Tomorrow」の頭文字であり,世界のどこに居てもサステナビリティ・ウィークに参加できるよう開発された,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を駆使して提供する企画です。国際連携機構に設置したスタジオで行うパネルディスカッションの様子をYouTube Live(インターネット生中継)を通じて配信し,世界の若者がチャット機能を活用してパネリストと,もしくは参加者同士で意見を交換しました。スタジオには本学で学ぶ7人の留学生(中国,ヨルダン,インド,インドネシア,ネパール,フィリピン,スウェーデン)が集まり,司会役,議題紹介役,パネリスト役,そしてチャットを通じて送られてくる意見を紹介する役を交代で担いながら約2時間,2つの議題「How can we reduce our garbage?(ゴミはどうしたら減らせるか)」「What kind of actions are you taking to respond to the global warming?(地球温暖化に対しどのような行動を取っているか)」について英語で議論を進めました。パネリストと参加者は,各国や地域の状況や取り組みを紹介し合いながら,それぞれの場所で学生としてできることについてアイデアを活発に交換しました。

開催6回目を迎えたGiFTは,年に1回数時間開催する形態であるにも関わらず,世界各地から毎年参加するリピーターが生まれつつあります。今年の参加地域は,パネリストの出身国はもちろんのこと,アメリカ,ブラジル,カンボジア,オランダ,ナイジェリア,ロシア,イタリア,ウズベキスタンなど過去最多となる世界25ヵ国・地域となりました。番組後半では,参加者から「北海道大学で学びたい」「北海道大学最高!」というコメントが幾つも送られ,本学の留学生が学修環境の良さをアピールする場面もありました。

GiFTは,「北海道大学近未来戦略150」で掲げた「世界の課題解決に貢献する北海道大学へ」というビジョンを体現し,各地に住む次世代の担い手に学び合う機会を提供することに留まらず,本学の存在と価値を世界へ知らせる有効なメディアに成長しつつあります。

◆アーカイブ動画

http://sustain.oia.hokudai.ac.jp/gift/

ライブチャットで世界各国から寄せられた

コメントを紹介する司会学生の様子 |

生配信の様子 |

GiFT2016ウェブサイトの様子 |

12月3日(土) 会場:理学部5号館大講堂

HULT PRIZE@Hokkaido University

主催:HULT PRIZE 実行委員会/実施責任者:キャンパスディレクター 医学部3年 村上武志

HULT PRIZEは社会企業に関する国際学生ビジネスコンペティションであり,スウェーデンの起業家バーティル・ハルトの支援とアメリカ前大統領のビル・クリントンの後援によって2010年から開始されたコンペティションです。今では150以上の国から何千人もの出場者がHULT PRIZEに参加しています。

本大会では,世界中の学生がチームを組んで,世界に差し迫る問題を解決するアイデアでどれだけ社会に大きいインパクトを残せるかを競います。具体的には,参加者は100万ドルを元手にしてテーマとなる世界問題を解決するようなビジネス案を考え,プレゼンを通して競い合います。今年のテーマは「2022年までに1000万人に及ぶ難民の人権と尊厳を取り戻せるような持続可能で拡大可能な社会企業を立てられるか」です。

参加者は,本学の学生15チーム,56人(日本人学生22人,留学生32人)と教職員・審査員・オブザーバー12人でした。各チームのプレゼンを通して,審査員による公平な審査の結果,3月にサンフランシスコかボストンで行われる地区大会に進む1チームを選抜しました。また,今回多くの学生が各専門分野の知識を持ち寄り,英語で意見交換をし,難民について深く考える機会を持てたことは,将来世界をまたにかける北大生にとって有意義な時間となりました。

今後,HULTPRIZE実行委員会は,3月の地区大会に向けて,優勝チームのプレゼンの改善支援,費用に係る準備などを行っていきます。

当日の受付の様子 |

参加者の集合写真 |

12月18日(日) 会場:学術交流会館

一般公開フォーラム「シティズンシップと市民運動:LGBTをとりまく日本的事情」

主催: 応用倫理研究教育センター/共催:法学研究科附属高等法政教育研究センター/

実施責任者:文学研究科 教授 瀬名波栄潤

本フォーラムでは,性的少数者(LGBT)の社会・公的認知の拡充方策の一つとして,「シティズンシップ」と「市民運動」を検証・展望しました。

2015年はLGBTムーブメント飛躍の年でした。5月にカトリック教徒の多いアイルランドで,同性婚の法制化が国民投票で決まりました。翌月,アメリカ合衆国連邦最高裁は,同性婚は「法の平等な保護」を定めた合衆国憲法の下の権利であるとして,同性婚を禁止する州法を違憲と判断,同性婚は合法となりました。特筆すべきは,2015年8月にオリンピック憲章根本原則6条に「性的指向」への差別撤廃が盛り込まれたことでした。

また,日本には,海外では10年以上も前に巻き起こっていた「同性パートナーシップの公的認証制度(同性愛者等に,異性愛者間の婚姻制度に同等もしくは近い権利・機会を与える制度)」制定の波が押し寄せました。昨年来,渋谷区,世田谷区,宝塚市,那覇市,伊賀市などが制度の検討を終えて,すでに導入しています。民間企業も新しいサービスを模索し始めています。教育行政も新たな局面を迎え,文部科学省は性的少数者へ配慮を求める通知を全国の小中高校へ送るなどしています。

本年6月6日,ドメスティックパートナー札幌が「同性カップルを含む『同性パートナーシップの公的認証』に関する要望書」を秋元克広市長に提出しました。秋元市長は要綱による制度創設を検討することを明らかにしましたが,今後,性的少数者がシティズンシップを享受するには,行政や性多数者の理解を得るための様々な活動や市民運動を有意義に行わなければなりません。しかしながら,表現の自由を許容する現代社会にあって,それを制限する流れがあるのも事実です。

本フォーラムでは,LGBTをとりまく日本の諸状況を踏まえ,「シティズンシップ」と「市民運動」の可能性と課題について,3名の講師の発表とともに,来場者を交えて考え,多様な意見を交換しました。新田孝彦理事・副学長と山本文彦文学研究科長から,それぞれ開会式と閉会式に挨拶がありました。最後に,本フォーラムが持続可能な「私たちの街づくり」を探る新たな一歩となることを確認しました。来場者は約80名でしたが,当日は北海道新聞,読売新聞,共同通信から取材を受け,記事が掲載されました。

フォーラムの様子 |

講演者・関係者の集合写真 |

※計34企画のうち,11月2日(水)開催の「札幌国税局長 特別講演会『税務行政の現状と国税庁の取組』」は北大時報12月号に記事を掲載しています。