��19��k�C����w�E�\�E����w�Z�W���C���g�V���|�W�E�����J��

�i���ە����ۘA�g�ہj

���ȉ�P

2016 International Workshop on New Frontiers in Convergence Science and Technology

2016�R���o�[�W�F���X�Ȋw�Z�p�t�����e�B�A�Ɋւ��鍑�ۃ��[�N�V���b�v�^���Ȋw�����ȁ@�����@���c�@��

�@������������Ȃ̌𗬂�i�߁C�w���̔h���⋤�������Ɍ��т��Ă������Ƃňӌ�����v���܂����B����̓\�E����w�Z�ōĉ�邱�Ƃ𐾂����ȉ���I�����܂����B

���ȉ�J��̋����W���ʐ^ |

���ȉ�Q

2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium for Science Education�|

New Horizon of Science Education in the 4th Industrial Revolution Era

2016 HU-SNU-NTNU-KU���ȋ���W���C���g�V���|�W�E���`��S���Y�Ɗv�����ɂ�����Ȋw�Z�p�̐V�����n���^����w�����@�@�����@���h�O

�@�S��w�ɂ��g�啪�ȉ�͍�N�Ɉ��������Q��ڂł��B�P���ڂ̓\�E����w�������w�Z�����w���C�Q���ڂɕ��ȉ���J�Â��܂����B����w��w���ł���Kim Chan-Jong�����̊J��̃X�s�[�`�C�S��w����̌������\�C�|�X�^�[�Z�b�V��������Ȃ�[���������e�i��`�q���x���̏��Ƌ���̊W�Con-line�����off-line����̐ڑ��C�E�F�A���u���E�f�o�C�X�⎋���v���Z�p���g�����w�K�ߒ��̉����C�Ȋw�����ق�A�����̗��p�C�i�m�Ȋw��STEAM�Ȃǁj�̕��ȉ�ƂȂ�܂����B����́C�{�w�ŊJ�Â���\��ł��B

�\�E����w�Z�t�����w�Z�K�� |

���ȉ���ł̋L�O�B�e |

���ȉ�R

New Frontiers of Chemical and Pharmaceutical Sciences

���w�n�̍őO���^��w�����@�@�����@�e�{�q�K

�@����̖�w�����@���ȉ�ł́uNew Frontiers of Chemical and Pharmaceutical Sciences�v�Ƒ肵�C��w�̒��ł����w�n��w�������̂Ƃ���V���|�W�E������悵�܂����B�{�w����͗L�@�n�������̋����T���Ƒ�w�@���i���m�ے��P�N�j�P���ɂ��U����C�\�E����w�Z����͋����S���ƃ|�X�h�N�Q���ɂ��U����̍��v12��̍u��������܂����B�u�����e�͔����J���C�V�R���S�����C�P�~�J���o�C�I���W�[�ȂǑ���ɂ킽��C������̍u�������x���̍������e�ł����B�Q���Ґ���100�����C�قږ��Ȃ̉��͔M�C�ɂ��ӂ�C�{�w�w�����E��w�@���ɂƂ��Ă����L�����w�n��w����̍Ő�[�����ɐG���M�d�ȋ@��ɂȂ�܂����B�܂����e��Ȃǂ�ʂ��C�����Ȉӌ��������s���C��������������𗬂�[�߂Ă������Ɩ��C�{���ȉ���I�����܂����B

�@���N�x�C�\�E����w�Z�ŊJ�×\��̕��ȉ�̃e�[�}�ɂ��Ă͍���C����w�̋����̊ԂŌ�����i�߂Ă����\��ł��B

|

|

|

���ȉ���̗l�q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

���ȉ�S

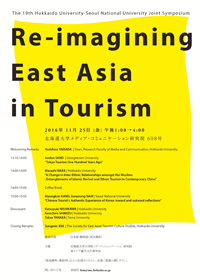

Re-imagining East Asia in Tourism

�c�[���Y������A�W�A��z������^���f�B�A�E�R�~���j�P�[�V���������@�@�y�����@����玟

�@�V���|�W�E���O��̃\�E����w�Z�A�W�A�������Ƃ̉�c�ł́C����̐��ʂ�����W���[�i���⏑�Ђ̏o�łȂǂ̌`�Ŕ��M���邱�Ƃō��ӂ��܂����B�܂��V���|�W�E����̍��e��ł́C����̋��������̌v��ɂ��Ă��b������ƂƂ��ɐe�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�������\�̗l�q |

�V���|�W�E���̃|�X�^�[ |

���ȉ�T

The �Tth HU-SNU Joint Symposium on Materials Science and Engineering

��T��ޗ��Ȋw�Ɋւ��鍇���V���|�W�E���^�H�w�����@�@�����@���{���K

Julalak YOOLERD���� |

Pisanu PUNYAPORN���� |

�Q���ҏW���ʐ^ |

���ȉ�U

The 12th Joint Symposium on Mechanical and Aerospace Engineering

��12��@�B�H�w�ƍq��H�w�Ɋւ���V���|�W�E���^�H�w�����@�@�����@�勴�r�N

�P���ڃZ�b�V�����I����̏W���ʐ^ |

���ȉ�V

Toward Understanding of Changing Environment

�ς��䂭�n�����̗����Ɍ����ā^���w�����@�@�u�t�@���X�؍���

�@�{���ȉ�ł͂P����ʂ��āC20�`30 �����x�̏o�Ȏ҂�����܂����B����Ƃ����Z�̊Ԃ̊����Ȍ𗬂��ێ�����悤�w�߂Ă��������ƍl���Ă��܂��B

���ȉ�̏W���ʐ^ |

�C�m�n���_�f�ω��ɂ��ču�����錩�����m�Y���� |

���ȉ�W

The 12th HU and SNU Joint Symposium on Mathematics �| Mathematical

Analysis and Applications/Algebraic Geometry and Topology �|

������͂Ɖ��p�E�㐔�ƈʑ��^���w�����@�@�����@����O��

�@����͐��ɉ����ăp�������Z�b�V������݂���ƂƂ��ɁC�S�̂Ƃ��Ă̌𗬂�}�邽�߁C�G�����C�\�E�ł̒��H�C�ߌ�̃R�[�q�[�^�C���C��̈ӌ����������悵�܂����B12��ڂƂȂ�J�É͕��ȉ�ő��ł���C�������������W����p���J�Â��Ă������Ƃ̏d�v�����ĔF������܂����B�c�O�Ȃ���S�̉�c�͍���ŏI�����܂������C���̕��C���R�ȓ�����g�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B���w�֘A�̕��ȉ����������͂��ĊJ�Â��Ă������Ƃɑ����̎^�����W�܂�܂����B

�u�����i |

�Q���ҏW���ʐ^ |

���ȉ�X

Otherness in Russian and Eurasian Contexts

���V�A�E���[���V�A�ɂ����鑼�Ґ��^�X���u�E���[���V�A�����Z���^�[���@�c���L��Y

�@����̃e�[�}�́u���V�A�E���[���V�A�ɂ����鑼�Ґ��v�ŁC�������z�����l�̈ړ���ٕ����ڐG�Ȃǂ��e�[�}�ɁC���w�E����E�l�ފw�E�����w�Ȃǂ���Ƃ���10���̌����ҁE��w�@�������s���܂����B�{�w����͋����R���E��w�@���P���C�\�E����w�Z����͋����R���E��w�@���R�����Q�����C�܂��c�_�����肠����̂Ƃ��邽�߁C�{�w�̋����S�������_�҂̖�����S���܂����B�v���O�����́C����w�̑�w�@���S���ɂ���P�Z�b�V�����C�ږ��ƍ��ې�����������Q�Z�b�V�����C�ٕ����\�ۂ�S�����w��������R�E��S�Z�b�V�������s���܂����B

���ȉ�10

The Exploration for Change and Innovation of Teaching and Learning

in Higher Education

����w�K�̕ω��Ɗv�V�̂��߂̃i�r�Q�[�V�����^�������琄�i�@�\�@�����@�א�q�K

�@����C�\�E����w�ZCTL�iCenter for Teaching and Learning�j�����Park Jung Hee������Hong Hae Li Na����ɂ��A�J�f�~�b�N�E���C�e�B���O�w���ɂ��Ă̐���������܂����BCTL�ł́C���N200�`300���̎w�����s���Ă��܂��BSeo Deog-Jin�����K-MOOC�𗘗p����e-���[�j���O�̃R���e���c�쐬�ɂ��Đ������܂����BLee Misuk����͊w������Ώۂɂ����A�J�f�~�b�N�E�J�E���Z�����O�ɂ��ďЉ�܂����B���N����800���̑��k������C�w�Ƃ₤�a�Ȃǖ{�w�Ɨގ��̑��k�����Ă��邻���ł��BYoon Hansol����͊w���ɂ����ƕ]���A���P�[�g�����ƂɁC�L�[���[�h�ɂ��R���e���c�͂����ł����B���Ƃ̒����E�Z�����L�[���[�h�œ����o���C����������ɊҌ���������P�ɖ𗧂Ă���̂ŁC�w���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������d�v�ł��邱�ƂȂǁC��X�̌��ʂƂ悭���Ă��苻��������̂ł����B

�@�Ō�ɁCCTL�Z���^�[����Ha Soon-hoi�������S�̂��܂Ƃ߂��C�����̋��ʂ̉ۑ肪���邱�Ƃ���C���������I�ɏ��������s�����Ƃ���ĕ�ƂȂ�܂����B

�V���|�W�E���̗l�q |

���ȉ�11

�Sth HUH-SNUH-SHH Joint Symposium

��S��k�C����w�a�@�|�\�E����w�Z�a�@�W���C���g�V���|�W�E���^�k�C����w�a�@���@��������

�@���ȉ�̑O���ɂ́C�k��a�@�c�A�[�Ƃ��āC��ᇃZ���^�[�C�z�q�����ÃZ���^�[�̌��w���s���C�{�@�̏W�w�I�E�f�Éȉ��f�I���Â�C�Ő�[�̂��Î{�݂Ȃǂɂ��ďЉ�܂����B���̌�̍��e��ł͏I�n�a�₩�ȕ��͋C�̒��C��啪����ď��������Ȃ���܂����B

�@���ȉ�͛��������a�@���C�\�E����w�Z�a�@��Chang Suk Suh�a�@���C��k��w��w�o�a�a�@��Ming-Te Huang���a�@���ɂ�鈥�A�Ŏn�܂�C�uRecent Advances in Cancer Treatment�i���Â̐V�W�J�j�v�Ƃ����e�[�}�̂��ƁC�u���ȓI���Â̍ŐV�g�s�b�N�X�v�u�O�ȓI���Â̍ŐV�g�s�b�N�X�v�u����̐f�f�Ǝ��ÂɊւ���ŐV�g�s�b�N�X�v�Ƒ肵���R�̃Z�b�V��������\������܂����B�R��w���瑽���̋����C��ÊW�ғ��̎Q��������C�e�Z�b�V�����̏I���ɂ͊e��w�ł̓����I�Ȏ��g�݂܂��������Ȏ��^�����C�ӌ��������s���C�{���ȉ�͖L���������ۈ�Õ�������̈��A�ɂ�萷��ɕ�܂����B

�@���������w�a�@�Ԃ̘A�g�����݂̂Ȃ炸�C�R��w�Ԃٖ̋��ȃl�b�g���[�N�\�z�ɂ�邳��Ȃ锭�W�����҂���܂��B

���ȉ�Q���҂ɂ��W���ʐ^ |

�����ȋc�_�̗l�q |

���ȉ�12

Advanced Veterinary Sciences: From Bench to Clinic

�b��Ȋw�̍Ő�[�F��b��������Տ����p�ɂނ��ā^�b��w�����Ȓ��@��t�@�r

�@���N�x�ȍ~�́C��w�@���ɂ�锭�\��������ɓ���C���������Ő�[�̏b��w�������g�s�b�N�Ɏ��g��ł����\��ł��B�{���ȉ�̊J�Âɂ����育�s�͂���������������w�̊F�l�ɁC�S��肨��\���グ�܂��B

���^�����̗l�q |

�u���I����̎Q���҂̏W���ʐ^ |

���ȉ�13

Local Governance and Public Policy in the Globalized World

�O���[�o������ɂ�����n�������ƌ�������^����������w�@�@��C�u�t�@�r �R�� ����

�@��P�Z�b�V�����ł́C�Ƃ��ɏ��q������������i��ł�����{�Ɗ؍��ɂ����ĎЉ���̌���₠����C�\�[�V�����E�L���s�^���̊��p�Ȃǂɂ��āC����̎��Ԃ߂���قNJ����ȋc�_���s���܂����B���ɁC���ɂ������҂̌ٗp���⍢�������C����҂̉�����ǓƎ��C�����ď����i���ɃV���O���}�U�[�Ȃǁj�̕n�����Ȃǂɂ��ċc�_��i�߂܂����B��Q�Z�b�V�����ł́C�n���������i�ޗ����ɂ����āC�ŋ߂̒n�������̂�n�����{�̓����ɂ��ċc�_���C���㗼���ɂ�����n�������݂̍���⒆���Ƃ̊W�ɂ��ċc�_��i�߂܂����B

�@����̕��ȉ�ł́C���������n�������Ɋւ���ŐV�̋c�_�����킷���Ƃ��ł��C����𗬂�����ɐ[�߂Ĕ�r�����⋤�������Ȃǂ����邱�Ƃ��������܂����B

�W���ʐ^ |

���ȉ�14

2016 Hokkaido University �| Seoul National University Joint

Symposium in Ophthalmology

��11����؊�ȃV���|�W�E���^��w�����ȁ@�f�Ïy�����@��ꌤ��

�@�V���|�W�E����̍��e��ł͑o���̊�Ȉ�Î������K���̈Ⴂ�Ȃǂɂ��Ă��b������ƂƂ��ɐe�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��C�O����13���i���j�ɂ́C�Ԃǂ������̓�Ǘ�ɂ��ďǗጟ������s���C�{�w����Q�Ǘ�C�\�E����w�Z����Q�Ǘ�̒掦���Ȃ���C�����ȓ��_�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���N�x�̓\�E����w�Z�ɂđ�12����؊�ȃV���|�W�E�����s���\��ł��B

�Q���҂ɂ��L�O�B�e |

���e��ɂċL�O�B�e |

���ȉ�15

SNU-HU Joint Course: Environmental Chemicals and Human Health

���͍u�`�F�����w�����Ɛl�тƂ̌��N�^�����N�Ȋw��������Z���^�[�@���ʏ��ً����@�݁@��q

�@�Q���҂ɂ�鎖��]�����ł́C�T�˖����C���̍u�`�����߂����C�Ɖ܂����B���ɁC���O�ۑ�⍧�e����܂߁C���Z�̌𗬂�[�߂�ꂽ���Ƃ��ƂĂ��L�v�ł����B���N�x�������������ȉ���J�×\��ł��B

��w�@���̔��\���i |

�W���ʐ^ |

���ȉ�16

Joint Symposium on Hydro-environment Engineering

�������H�w�Ɋւ��鍇���V���|�W�E���^�H�w�����@�@�����@�����N�s

�@���ȉ�I�����25���i���j�ɂ͎D�y�s���𗬂��L��������w���C�D�y�s�L���삳���Ȋw�فC�L����Ԋ@���̒����T�C�g�C�L�����_���Ȃǂ�����c�A�[�����{���܂����B�Q���҂�15���ŁC�{�c�A�[�ł͖L����̎����C�����C���d�C���ւ̎��g�݂Ȃǂ��Љ�܂����B

�@���e��ł́C���̂悤�ȏ������������������{���邱�ƂƂ��C���N�x�C�\�E����w�Z�ɂ������20��W���C���g�V���|�W�E���ł̕��ȉ�J�Â����܂�܂����B

�V���|�W�E���ł̏W���ʐ^ |

�L�����_���ւ̃t�B�[���h�g���b�v�ł̏W���ʐ^ |

���ȉ�17

Interdisciplinary Approach of�eDream�fin East Asia

���A�W�A�ɂ����閲�̊w�ۓI�����^���w�����ȁ@�����@�N��`�G

�@���{���̉���́uNHK�����Ɋ�Â�40�N�Ԃ̓��{�l�̖]�݁v�u�����{�̊w���^���Ə@���^���ɂ�����Љ�ϊv�̗��O�v�u�j�ꂽ���|���{�̒��ԑw�������s���v�C�؍����̉���́u���A�W�A�ɂ�����s���Љ�̍\���ƎЉ�W���{�v�u�؍��ɂ�����푈�L���̘����������ɖ��߂邩�v�u�������Љ�ɂ����Ď��l�ƂȂ閲�v�ł����B

�@���������ē��ɋ��ʂ���i���Љ�▲����߂��Ґ���̘b�����S�ƂȂ�܂����B���̌�C�\�E����w�Z������؍��l�̖��͒��������̎����ɗ��܂���̂ł͂Ȃ����ƁC���{�l�̐푈�̋L�����{�y�̋�P��L���E����̌����Ȃǐ푈�̏��Ղɗ��܂�C���N������35�N�ɋy�ԐA���n�x�z���k���f�̋��ւ̑z���͂����������j�C����`�̑䓪�Ɋ؍��l�̍��i�n���j���������Ƃ������\������[���l���������܂����B�O���[�o�������錻��Љ���炱���i�V���i���Y�������܂�C���҂ւ̊��e���ƑΘb�̗p�ӂ���������[�J���Y�����K�v�ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���̂��߂ɂ͒n���I�ɗ��j�I�ɊW�̐[�����X��l�X�������L���▲��z�����Ȃ���C���I�ŋ��܂���������`����ȓI�ŊJ���ꂽ������`�ɓ]�����Ă����ׂ��ł��傤�B

�W���ʐ^ |

���ȉ�18

Administrative Meeting for the Joint Symposium

�W���C���g�V���|�W�E���ɌW������҉�^���ۘA�g�@�\���@��c��Y

�@���N�x�ɂ�20��ɓ��B����\�E����w�Z�Ƃ̃W���C���g�V���|�W�E���́C�N�X�Q�����ǂ������C���S�l�Ƃ����Q���҂ޑ�w�K�͂̍Â��ƂȂ��Ă��܂��B���̊W�����ێ�����d�v�����m�F���C�X�ɔ��W�����Ă����ɂ͂ǂ̂悤�Ȍ`�Ԃ��\�ł��邩�C���ےS�������̔F�������L���܂����B

�@����́C����܂ł̎Q�����ǂւ̈ӌ������܂��C�p���I�W���ێ����Ȃ���[����������悤�i�߂Ă������ƂɂȂ�܂��B

����i |