|

|

−◎キャンパスを次代に引き継ぐ |

【第3回】

厚岸臨海実験所

|

|

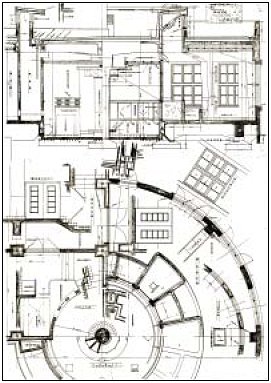

●「アクアリューム及展示室詳細」 円弧を大胆に取り入れたデザインがダイナミックに描かれている。あわせて照明・採光計画の苦心の跡もうかがわれる。(北大施設部所蔵) |

|

|

|

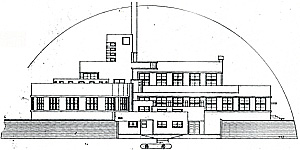

●南立面図 |

|

|

|

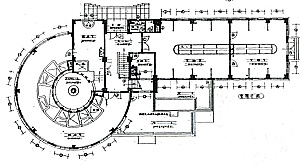

●1階平面図 ◆建築基本データ 所在地:厚岸郡厚岸町愛冠 建築年:昭和6(1931)年 構 造:鉄筋コンクリート造3階建一部地下室 設 計:北海道帝国大学営繕課 施 工:田中銀次郎(旭川) |

施設の設計は、初代所長となる小熊捍と営繕課長萩原惇正の協議で進められた。「イタリア貴族の別荘を真似た」という逸話があるように、当初はルネサンス式のものが計画された。様式建築を得意とした萩原の提案か、あるいは渡欧から帰朝まもない小熊の嗜好か。ところが小熊はある日、雑誌でオランダのモダンな海浜建築を目にする。萩原と相談の上そのデザインが採用された。こうして「機能主義を表徴せる超近世式」の外観と、アールデコの内部意匠を持つ、この実験所が完成した。

平面はピストルのような形をしているが、決して奇を衒ったわけではなく、一般公開を目的とした展示室およびアクアリューム(水槽室)の機能的な動線処理の結果である。加えて水槽室の採光と照明にも工夫が凝らされる。高窓からの光線を壁に反射して水槽の真上から光線を当て、かつ内部の人工照明は水槽のガラス面に直接当たらない。見学者は明るい水槽の中をガラス面の反射を気にすることなく楽しめる。

一般公開は一九九六年八月に停止したが、大学院生の研究施設としてはもとより、理学部生物学科の臨海実習や、全国の大学および研究機関の研修施設として利用されている。

(北大工学研究科 池上重康)

|

●1935年頃の厚岸臨海実験所 (北大附属図書館北方資料室所蔵) |

|

|

|

|

| 広報誌のページへ | 北海道大学のホームページへ | 目次に戻る |