|

2019年11月に開催された国際シンポジウム

叡智を結集し、未開の領域へ

人文社会科学、脳科学、AIのハイブリッドな研究教育に特化した国内唯一の拠点として誕生した人間知・脳・AI研究教育センター。

ここでは、人間についての新しい知を創出するという理念のもと、基幹総合大学の強みや特色を活かした研究・教育活動が行われている。

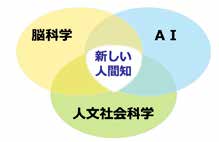

センターのロゴマーク。交差を連想させ

るデザインは、異分野の研究の重なりか

ら生まれる新しい「人間知」をイメージ

している。

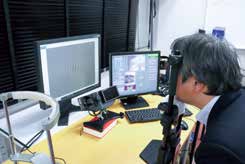

視線計測装置。センター専任教員 吉田

正俊特任准教授の研究グループでは、

統合失調症の脳内メカニズムの解明を

目指し、視線計測と神経活動計測を用

いた研究を進めている。

2019年7月、人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)は、学内共同施設として設置され、その活動を開始した。CHAINのミッションは、人文社会科学、脳科学(神経科学)、AI(人工知能)が交差する地点、すなわち、新しい知が成立する地点で、文理融合型の学際的な研究教育を展開することである。

CHAINには、センター長を務める田口茂教授を筆頭に、専任の特任教員5名と博士研究員2名、加えて学内9部局から27名の兼務教員が所属している。「『人間知』とは、人間とは何かという問いをめぐる新しい知です」と語る田口センター長。「神経科学や人工知能の研究が人文社会科学の領域へ踏み込んできつつあるのです」。例えば、自己認識。他者には自分がどう見えているか、他者でない自分がなぜそれを認識できるのか、こうした疑問に取り組む科学である。哲学、脳科学、人工知能の相互作用で新たな知が生み出されるのだ。

CHAINと連携する学内の社会科学実験研究センターには実験専用のMRI(核磁気共鳴画像)装置が備えられており、被験者が様々な作業に当たっているときの脳の働きを観察することができる。CHAINでは、この装置を用いて、「自己と他者」の意識をめぐる脳科学実験を行っている。また、同じテーマに関してディープラーニングを用いたシミュレーション実験も行っている。CHAINのチームは、「重ね合わせメカニズム」(superposition mechanism)というものを実装したAIを仮想環境で動かし、あるシンプルな普遍的仕組みにより、自他の区別が学習の結果として生まれてくる様を再現しようとしている。

教育面では、2020年4月から大学院生を対象とした教育プログラムの募集が開始され、定員20名のところ、これを超える学生を受け入れた。コースワーク、サマースクール/ウィンタースクール、インターンシップの三本柱を構え、所定の単位を修得するとディプロマ(修了認定)が発行される仕組みである。コースワークは、多様な専門分野に属する学生に合わせたテーラーメイドの学習で、その先の研究を展開するための基本知識を身につける。人文社会系(哲学など)、情報科学系(ディープラーニングなど)、脳科学系の3分類のメニューが用意されており、学生は自分の専門ではない科目を履修し単位を得る。サマースクール/ウィンタースクールでは、世界の第一線で活躍している研究者を招き、学際的かつ文理融合的な討論がなされる。そしてインターンシップでは、サマースクール/ウィンタースクールで培われた人脈なども活かし、国内外の研究機関や連携企業等で実践的な問題に取り組む。連携企業等から、インターンシップ学生の派遣を積極的に求める声が多く、この分野の人材にかける期待は大きい。

発足から2年、CHAINが開催したこれまでで最大のイベントは2019年11月の国際シンポジウム「意識の科学の冒険―哲学・脳科学・AI・ロボット研究のクロスオーバー」。海外から著名な研究者を招き、最先端の研究成果と将来展望が語られた。「全国から百数十名の参加者が集まり、かなり盛り上がりました。CHAINへの注目度はますます高まっています」と、田口センター長は手応えを語る。

センター内のミーティングスペース。

ポスドクや大学院生用の研究スペース

も整備されている。

CHAINの活動については、現時点では課程が設けられていない学部生の間でも関心が高い。「何かおもしろいことをやろう」をモットーにセンター教員がSNS(ハッシュタグ#CHAIN_HU)で発信を続けており、その反応も良好だ。また、学生有志で認知科学に関する自発的な勉強会も開かれているという。学部教育においては、AIや脳科学を社会に実装していく際に生じる倫理的・法的・社会的な問題についての基本的なリテラシーを身に付けさせるような科目の提供も計画されている。「新しい知が今まさに生み出されつつある一番ホットな領域です」と田口センター長。「家族経営の会社のようなアットホームな雰囲気でしたが、活動の拡大とともに、これからは組織として取り組んでいく体制の整備が課題です。この領域の研究におもしろさを感じて、意欲を持って取り組んでもらえるような環境を作っていこうとしています」と、今後の意気込みを語る。

教育システムとして初の修了生を出すのは数年後のこととなるが、CHAINの研究教育の成果は着実に積み重ねられており、国際共同研究のハブとしてのプレゼンスは日に日に向上している。

CHAINは新たな領域を切り開くべく、確実にその歩みを進めている。

| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |