|

林野庁 北海道森林管理局 総務企画部企画課 経営企画係長

平田

美紗子

HIRATA Misako

| 農学部卒業、農学院修士課程修了 |

森とそこに携わる人にじっくり耳を傾け、画筆で結ぶ人や自然の輪

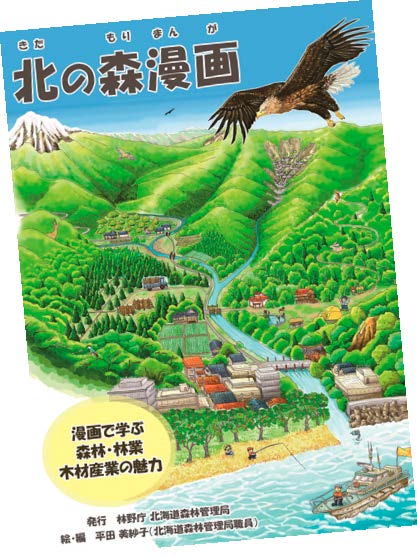

林野庁森林官としての現場経験をもとに、得意のイラストや漫画を武器に林業の「通訳者」、そして「応援団長」になりたいと話す平田美紗子さん。同氏が描くイラストの大胆な構図には魅了される。また、ユーモラスな掛け合いの漫画は、読者を温かな気持ちにさせる。林野庁の漫画家として精力的な活動を続ける同氏に、学生時代からの関心事や絵を描き続ける動機などを伺った。

平田さんの作品は北海道森林管理局

Webサイトに掲載されている。

―どのような幼少期を過ごされていたのですか。

幼少期から「ファーブル昆虫記」を愛読していて、虫や漫画の絵を雑多に描いていました。

小学校一年生の時に写生大会で消防車を描いたらクラスの代表に選ばれました。普段そんなに自分が褒められることがなかったので、絵描きになると決意してしまいました(笑)。

高校では、勉強や、吹奏楽部で部長としてまとめることに苦労したり、劣等感を抱えていました。ただ、何かを作り上げることへの情熱は常に持ち続けていました。

―北大の農学部森林学科に進んだ経緯は。また、そこで学んだことは。

高校生の時に絵描きか生物学者になるかで悩んでいましたが、絵は今までも独学でしたので、大学では生態学を学ぼうと思い、農学部への入学を選択しました。入学後はクラスメイトに恵まれ、約7割が道外出身者でしたので、北海道を見ようといろんなところへヒッチハイクで旅行していました。

森林学科では、菌根菌の授業を聞いて衝撃を受けました。森自体、呼吸や木材生産などで人間生活に役立っているのですが、それを支えているのは菌類なのです。キノコは植物でいうと花の部分で、樹木や土の中などに張り巡らしている菌糸が本体です。菌は樹木の根の部分で共生していますが、菌糸が伸びた先に別の植物があった場合、この菌糸のネットワークを通じて遠い木に栄養が伝わることもあります。そう考えると、森は菌糸を地面の中でつないだひとつの生命体になるのです。地球全体のエネルギーの流れを支えているのは菌類だとわかって感動し、菌根菌を研究することに決めました。

在学中は、大雪の原生林での光景が強く印象に残っています。両親によくキャンプに連れて行かれたこともあり、森は生き物があふれていてウキウキするものだと思っていましたが、全然違っていました。死屍累累としている世界なのです。木が倒れてその上に新しい木が育つという何百年にもわたる繰り返しがあり、輪廻のようなものを感じ取れたのがすごく良かったと思っています。

そうかもしれないです。あまり知られていないけれど健気だなと思う部分にスポットを当て、通訳者になりたいという思いがあります。

菌類の働きや林業をもっと発信していきたいということです。山で作業をしている方がいるから日本の森が守られていて、その素晴らしさを現場の方自身にも知ってもらいたいし、そのおかげで都会の生活が成り立っていることを広く伝えたいです。林業の応援団を増やす団長にもなりたいという思いで描いています。

わからないのですよね。私の作品を見た方から、このアングルは思いつかないと言われたことはありますが、自然に思いつくのです。もしかしたら、ファーブルさんは地面に這いつくばるように観察していたと読んでいたので、そういうのが影響しているのかもしれないですね。

研究者の道も考えたのですが、菌類をはじめ森林の仕組みの魅力を広く知ってもらいたく、林野庁に行こうと決めました。二年目には森林官に任じられました。国有林のパトロールや調査をする仕事です。群馬と新潟の県境にある赤谷で、地元や自然保護団体の方々と共に自然を守りつつ林業を進めるという林野庁初のプロジェクトに携わることになりました。山に通じる人がたくさんいる中で、私ができることは絵を描くことだったのです。少しずつみんなが自分の絵を使ってくれるようになり、絵が武器になると感じました。

取材に行ける時は必ず行くようにしています。また、ラフを描いたら北大の先生など専門家に一回見てもらっています。ウサギは走るときに耳は絶対前を向くんだよとか、初期は散々ダメ出しをされました。全部忠実に再現するのは難しいのですが、直接足を運ぶことで得られた知識は今に生きています。

個人の人生の目標は、100年、200年後に残る絵を一枚描きたいです。私の名前が残らなくても、当時の生き物や森との付き合い方がわかるような資料を残したいです。そのために勉強を続け、絵を描き続けたいと思っています。

ネットが普及している時代ですが、対面でのやり取りを大切にしてください。私は自分の好きなことを絶対に手放さずやってきたから今があると思っています。学生の皆さんには、自分の好きなことや大切にしていることを恐れずに発信し続けてほしいです。

PROFILE

1978年北海道出身。2002年に北海道大学農学部卒業、2004年に同大学院農学院修士課程を修了し、林野庁に入庁。森林官として群馬県や静岡県で勤務した後、林野本庁(東京都)の広報室勤務を経て、現在の北海道森林管理局へ。林業の魅力を世間に広める林野庁の漫画家としても活躍している。

―先ほどの菌根菌の話もそうですが、地中など一般の人より広く森を見ているからこそ、大局的な構図が描けるのでしょうか。

―通訳者とはどういうことですか。

―俯瞰しているようなイラストなど、斬新な視点の技法はどう培われたのでしょうか。

―大学院を修了後、林野庁に就職されたのですよね。

―絵を描くときに気を付けていることはありますか。

―今後の展望は。

―最後に北大生に一言お願いします。

平田さんのご自宅にある書斎。

前のページへ

目次へ

次のページへ