|

天塩研究林の造材作業風景。

最北の研究林で描く これからの森づくり

かつては研究・教育の場としてだけではなく、

販売用の樹木を育てる財産林として大学に貢献してきた天塩研究林。

日本最北の自然環境と植生を活かし、

より多様な役割をもつ森づくりを進める。

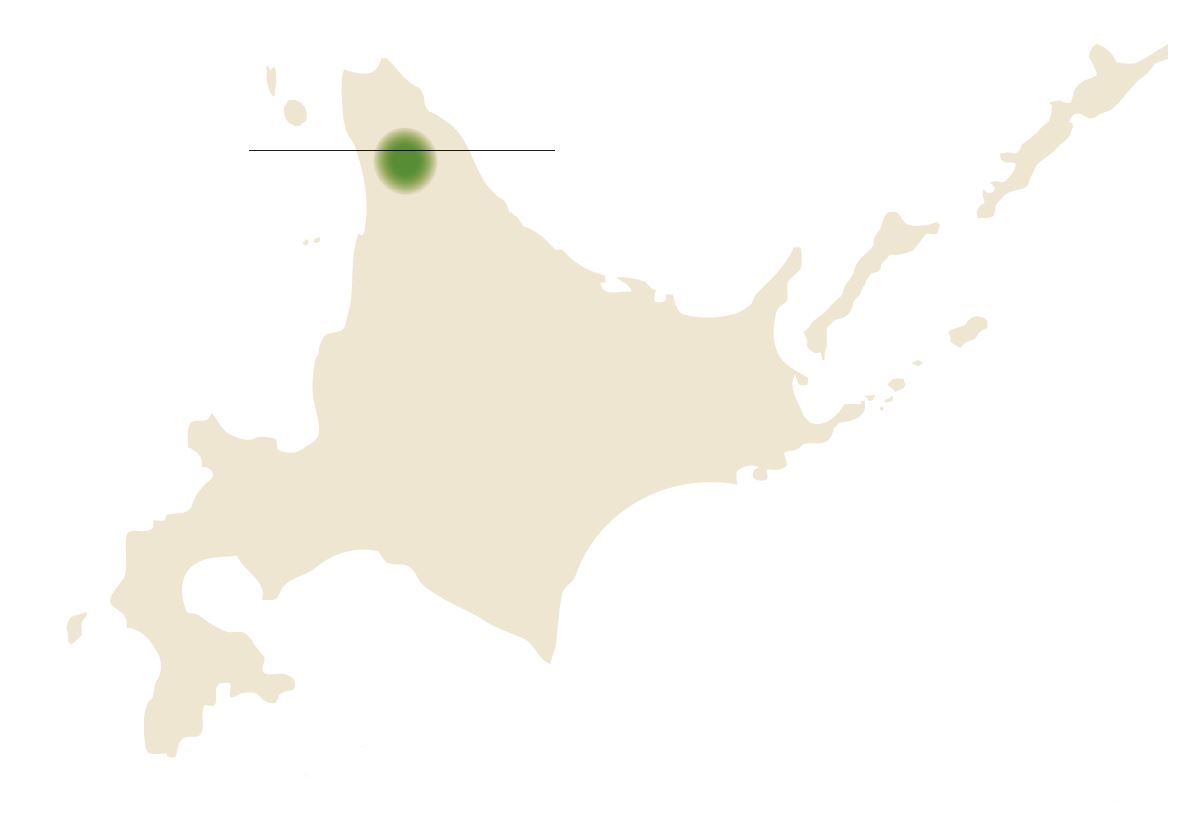

北緯45度線上に位置し、日本最北の大学所有の研究林である天塩研究林。札幌キャンパスから北へおよそ300km、車で5時間以上の距離にある。1912年(大正元年)に本学の前身である東北帝国大学農科大学のトイカンベツ演習林として設立された。敷地面積は約2万2千5百haで、東京ドームおよそ4千8百個分。隣接する中川研究林、雨竜研究林と合わせて北三林と呼ばれ、その総面積は6万ha以上。一大学が所有する研究林としては、世界でも最大規模という。

北緯45度線上にある天塩研究林。

天塩研究林長の高木教授。

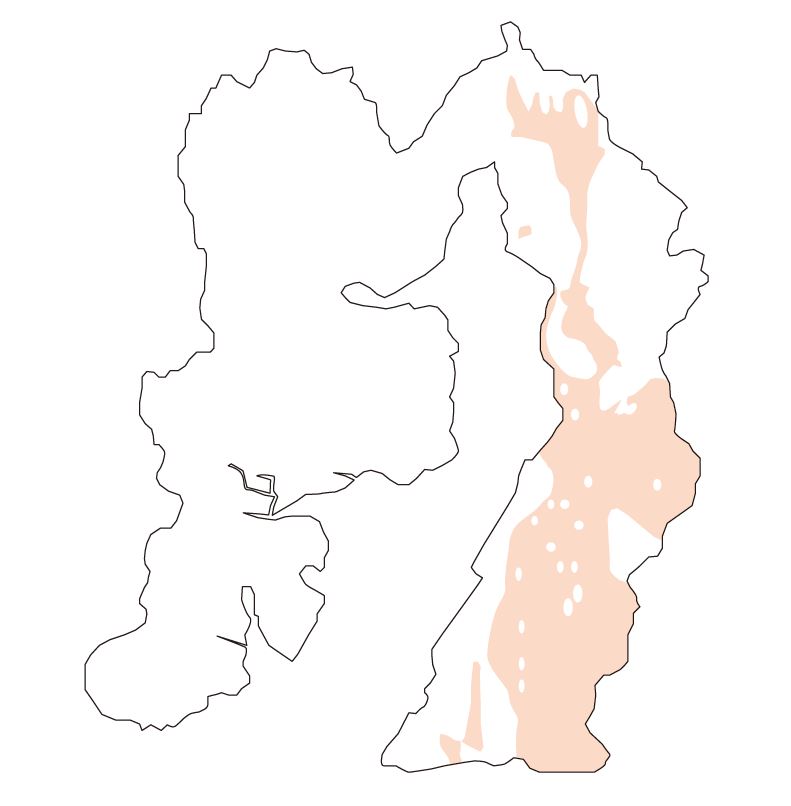

天塩研究林の蛇紋岩の分布。

年平均気温は5度前後と低く、積雪が多い。研究林西側は、北海道に特徴的な針広混交林が広がっていて、東側は世界的にみても貴重なアカエゾマツ純林が広がる。「北三林の植生は互いに似ていますが、天塩研究林ではより寒冷地に適した針葉樹が多く見られます。アカエゾマツが多い理由は、気象だけではなく、地質が影響しています」と話すのは、北方生物圏フィールド科学センター天塩研究林長の高木健太郎教授。

研究林の東側には、超塩基性岩である蛇紋 岩という岩石が広く分布していて、一般的な植物の生育には適さない土壌である。成長が遅いアカエゾマツは、他の樹木が生育しにくい特殊な土壌にのみ純林が出現する。数百年かけてじっくりと成長した天然のアカエゾマツは、年輪の目が細かく詰まっていて精密な加工に適している。かつては、楽器用木材としても重宝されたという。天塩研究林の保存林には樹齢500年以上のアカエゾマツもあるそうだ。

蛇紋岩地帯の植生は特殊になりやすく、アカエゾマツ以外にもこの地域特有の植物が生育している。この地域にしか咲かない花、テシオコザクラは、年に1〜2週間ほどの花期には全国から愛好家がやってくるそうだ。オゼソウは、北海道天塩と、日光・尾瀬ヶ原の至仏山(しぶつさん)や谷川岳にしか咲かない。隔離された限定した場所に咲くオゼソウには科学的な関心も高く、他大学の研究者が定期的に調査に来るという。

エゾヒグマやオオワシ、イトウ、ヤマメなど、多くの野生動物や魚類などもみられ、森林科学のみならず、生態学や地質学など様々な分野の研究者が、「ここにしかない価値」に惹きつけられている。また、こうした自然環境を活用して、本学だけではなく国内外の大学生・大学院生向けの実習に利用されている。コロナ禍以前は、年間延べ3千人を超える利用があったそうだ。

学生サークル「北大ヒグマ研究グループ(通称、クマ研)」も天塩研究林を調査フィールドとして活用している。1975年から40年以上にわたり、ヒグマの生息数の調査などを行ってきた。天塩研究林でのフィールド調査の経験を活かし、大学や研究機関の研究者になる学生も多いという。2021年7月には、クマ研OBが中心となり、40年分のヒグマの痕跡(糞や足跡)データの解析結果を学術論文として発表した。

右:観測機器が設置されている高さ30mのタワー。

上:観測タワーの下にあるプレハブ小屋。

様々な観測データを解析するコンピュータールームになっている。

下:高性能林業機械「フェラバンチャ・ザウルスロボ」による作業風景。

この重機は、作業道をつくり、伐倒し、木をよせる作業を行う。

広大な敷地や重機、技術スタッフを有する天塩研究林では、大規模で長期的な野外実験が行われている。そのうちのひとつが、「森林の炭素循環機能に関する観測研究」。人間の働きかけが森林の二酸化炭素(CO2)吸収能力に与える影響を明らかにするために、国立環境研究所地球環境研究センター、北海道電力株式会社総合研究所との三者共同で2001年にスタートした。13.7haの天然林を伐採、その後、およそ3万本の苗木の植林を行い、森林伐採、植林、育林の過程を経て、CO2の吸収量がどのように変化するのかを長期的に観測している。伐採後7年間はCO2の放出量が吸収量を上回っていたが、8年目で吸収量が上回るようになった。伐採により大気に放出したCO2を全て回収するまでには、18年もかかったという。この観測サイトでのインフラを活用して、河川流域の物質循環や、土壌からのCO2放出量調査、数値シミュレーションなど、同時に様々な研究が行われている。「関係者が集まって植林し、同時並行で様々な研究を続けながら、東京オリンピックの頃には伐採で放出したCO2を全て回収できるかなと予測していました」と高木教授。

この他には、2007年から「土壌温暖化実験」として地温を3℃長期的に上昇させ、土壌中の炭素分解の促進効果を調査する野外実験も行われている。また、地上と航空機観測による天塩研究林全体の森林現存量の調査なども行っていて、森林生態や環境に関する長期観測データは、世界中の研究者が利用できるように蓄積・公開されている。

3月で定年を迎える小池さん。

熟練の技術を後輩達に引き継いでいる。

チェーンソーで枝払作業をしている山本さん。

高木教授に天塩研究林の魅力を伺うと、「地理的には不利なところにありますが、様々な人が利用してくれているのはありがたいですね。それから、木材生産は頑張っている方かな」と、控えめに話す。天塩研究林が所属する北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーションでは、2年ほど前に最新の高性能林業機械を導入し、木材生産の効率が格段に向上したという。従来のチェーンソーによる伐採方法と組み合わせて作業を行っている。また、良い木材は「銘木市」で競り売りするなど、木の販売の仕方も工夫していて、収益は機械導入前のおよそ2倍になっているそうだ。

伐採作業は木材が乾燥している冬に行われる。ここで活躍しているのは、地元で雇用された森林技能職員達。特に、立木を切り倒す「伐倒」には優れた能力が要求される。その職員の一人である小池義信さんは、素早く正確な方向に伐倒する技術に長けていて、高木教授をはじめ教職員たちの信頼も厚い。小池さんは、「重機に乗っての作業、苗木の植え付け、笹刈りなど、ここでの仕事は非常に多岐にわたっています。先生方や学生達の研究を手伝うこともあり、いろいろと勉強させてもらいました。また、冬の伐倒作業は大変ですが、やりがいがありますね。今は機械があるので少し楽になりましたが、以前はチェーンソーで1日に20本くらい木を切っていました」と、天塩研究林での仕事を振り返る。

業界全体として担い手不足が課題となっているなか、若手の森林技能職員も他の職員達に支えられながら奮闘している。高校の先生の紹介で天塩研究林に就職し、2年目の山本裕梨佳さんは、「伐倒作業を仕事として行うことになり、はじめは体力面で不安がありましたが、先輩方に助けてもらいながらなんとかやっています。中学生の頃から、将来、環境に関わる仕事ができたらと思っていました。木を切り、森を健全に育てることも環境保全ですので、大切なお仕事に携わらせていただいていると思っています。まずは、少しでも先輩方に近づけるよう成長したいです」と意欲をみせる。小池さんを師匠と慕い、安全面も含めてあらゆる技術を指導されているという。

猛吹雪の中の天塩研究林庁舎。

天塩研究林がある幌延町と本学とは、2017年に学術・教育・文化・地域産業の振興に関する包括連携協定を締結している。この連携事業として、研究林のミズナラ材でワイン樽を製作。その樽を使って熟成されたワインや日本酒、クラフトジンは地元で販売され、ふるさと納税の返礼品にもなっている。中学校の職場体験学習、全国の愛好家を対象としたテシオコザクラ観察会や、地域住民を対象とした公開セミナーの共同開催など、今後も幅広い分野で連携する予定だという。

幌延町産のワイン樽。

高木教授は、「学術的、景観的に貴重なものを守りながら、効率的な木材生産を行うためには、長期的な視野を持ち、研究林のどこにどのような機能をもたせるかを考えて運用することが重要です」と、これからの森林管理について語る。

天塩研究林では、厳しい自然環境、特殊な土壌のなかで残されてきた貴重な植生を守りながらも、収益を上げる道を模索している。そして今日も、これからの持続可能な研究林に向かって、雪深い山林を一歩一歩着実に突き進んでいる。

| 目次へ | 次のページへ |