|

IVReD実験室。出口を見据えて基礎研究に取り組む。

国産ワクチンの研究開発で 次のパンデミックに備える

人獣共通感染症に対する「先回り戦略」を目指し、

ワクチン研究開発に特化した拠点を新たに設置。

北大が有する基礎研究の成果を生かし、

速やかなワクチン開発と社会実装を実現する。

2020年初頭から急激に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。2023年までに累計感染者は世界で6億7000万人を超え、世界的なパンデミックとなった。

2022年4月、文部科学省と日本医療研究開発機構(AMED)は、新型コロナウイルスなどの感染症に対する国産ワクチン及び治療薬の開発を進める研究拠点の形成事業を立ち上げた。政府の「ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づく措置で、世界トップレベルの研究開発拠点(フラッグシップ拠点とシナジー効果が期待できる拠点)やサポート機関を整備し、平時から同研究拠点を中心として、実社会への応用を見据えた関連研究の強化・推進を目指す。

公募により、中心となるフラッグシップ拠点は東京大学、シナジー拠点には北海道、千葉、大阪、長崎の4大学が選定され、これにともない北海道大学では同年10月、創成研究機構に「北海道大学ワクチン研究開発拠点(Institute for Vaccine Researchand Development: IVReD/アイブレッド)」を設置した。 札幌キャンパスの北端に位置する北キャンパス。研究開発から事業化までの一貫したシステムを有する研究・産業拠点が集約するエリアの一角にIVReDはある。

拠点長を務めるのは澤洋文教授(ディスティングイッシュトプロフェッサー)。2005年から北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター(現・人獣共通感染症国際共同研究所)の教授を務め長年、人獣共通感染症の克服に向けた研究に携わってきた。澤教授は、IVReDの設立経緯について次のように話す。

「人獣共通感染症国際共同研究所では、基礎研究として、病原体の伝播経路の解明、病原体の病原性発現機構の解析、予防診断治療法の開発という三本柱を実施してきました。シナジー拠点の採択には、それらの業績が北大の強みとして高く評価されたのだと思います」

同研究所では、設立当初から他に先駆けて、人に感染症を引き起こす可能性のあるウイルスや細菌などの病原体のライブラリーを整備し、ワクチン開発に関する基礎研究を推進してきた。特にインフルエンザウイルスに関しては、亜型との組み合わせも含めて144通りのウイルス株(約4700株)と遺伝子のライブラリーを構築している。また、COVID-19に関して本学は、同研究所に加え医学研究院、工学研究院などさまざまな組織で画期的な検査法やウイルス検出法、治療薬の開発などを推進。塩野義製薬株式会社との共同研究が、国内初の新型コロナ治療薬「ゾコーバ」の開発につながったことは記憶に新しい。

「北大が有する知見や技術の先進性・優位性と、それらを確実に社会実装してきた実績が採択の決め手となったことは間違いなく、国産ワクチン開発に寄与することへの期待も大きいと感じています」

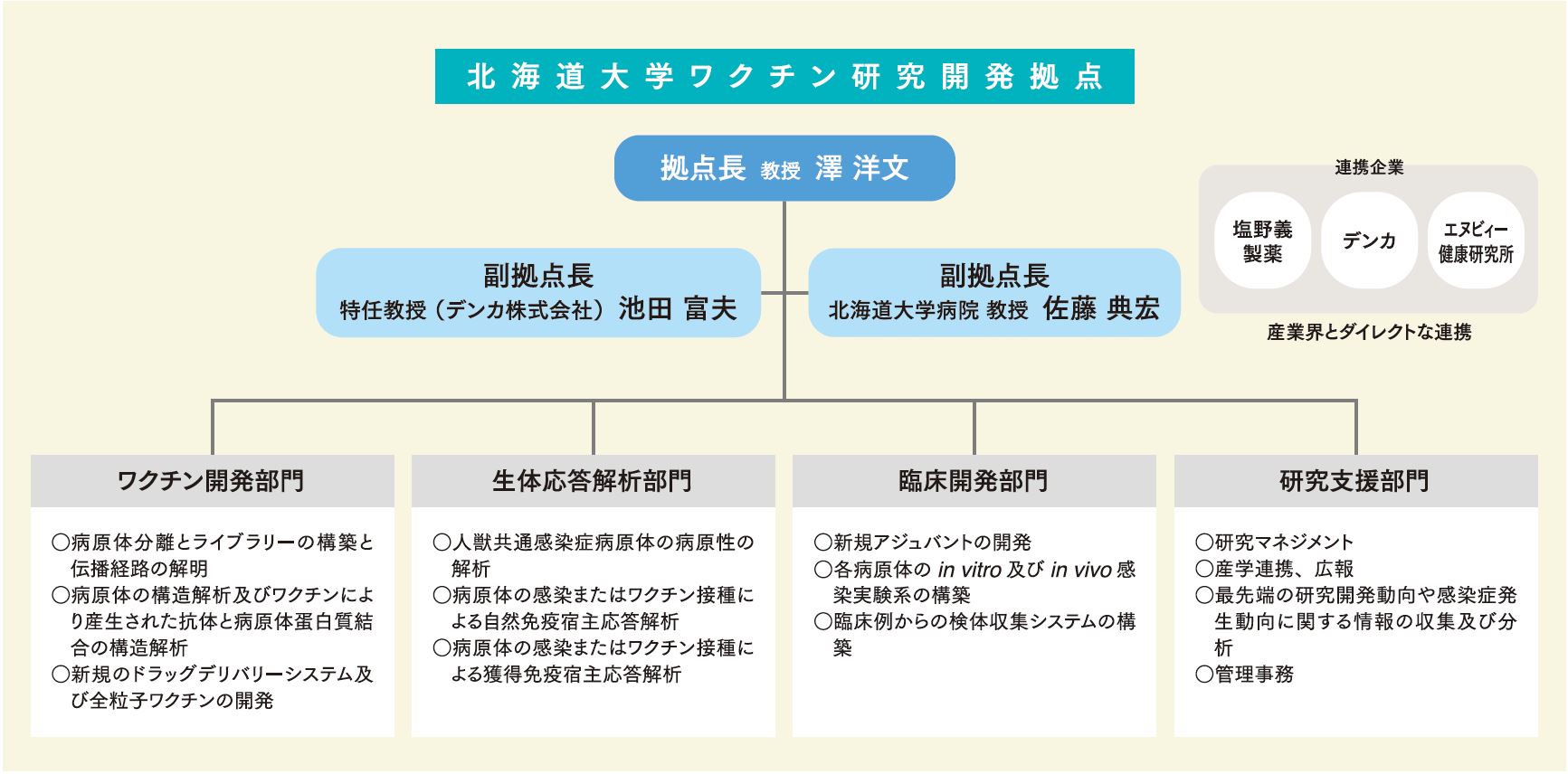

IVReDの組織体制は、拠点長・副拠点長(2名)の下、「ワクチン開発部門」「生体応答解析部門」「臨床開発部門」「研究支援部門」の4部門で構成されている。各部門のメンバーには世界トップレベルの研究者が所属し、多様な研究領域が広がっている。研究内容は、インフルエンザ・コロナウイルス感染症・結核の3つを中心に、病原体ライブラリーの整備・拡充、ワクチン開発につながる基礎研究を推進。平時から、人類に悪影響を及ぼしそうな病原体を分離・同定し、病原性・伝播性を解析することによってワクチンを必要とする対象候補を見つけ出し、ワクチンの試作や臨床試験などを行う。パンデミックが起きる以前に予防・診断・治療法を準備しておく「先回り戦略」が目指すゴールだ。

IVReDのもう一つの特徴は「オール北大」による研究開発体制である。同一キャンパス内の北海道大学病院をはじめ、人獣共通感染症国際共同研究所、医学研究院、薬学研究院、獣医学研究院、遺伝子病制御研究所など多様な部局との協力体制を確立。前述のインフルエンザ・コロナウイルス感染症・結核に関しては、長年専門的に研究を続けてきたトップレベルの研究者が集結している。

「ワクチンが社会実装される段階になれば、市民への情報発信や経済効果についての予測・検証が必要になると考えられ、本学の人文社会科学分野の教員や研究者も参画することになるでしょう。オール北大の実力がさらに発揮されるはずです」と澤教授。

研究支援部門の部門長である人獣共通感染症国際共同研究所の鈴木定彦教授(ディスティングイッシュトプロフェッサー)は、AMEDに設置された先進的研究開発戦略センター(SCARDA)のマネジメントの下、フラッグシップ拠点である東京大学や他のシナジー拠点との連携や情報交換などの窓口を担っている。

「プロジェクト全体の進捗状況はもちろん、各分担研究者の進めている研究テーマについても詳しく把握し、スムーズに研究活動を進められるよう調整します。また、本拠点での研究内容を社会にアウトリーチしていくことも重要な目的の一つです」と鈴木教授。

学外との協力体制も整備しており、塩野義製薬株式会社、デンカ株式会社、株式会社エヌビィー健康研究所などの企業との連携体制を構築。国際連携では、本学の国際連携研究教育局(GI-CoRE)が築いている国際研究・教育ネットワークと一体化し、国内外の感染症情報・研究開発動向の収集を行うと同時に、各拠点との情報共有を図る。鈴木教授は、「人獣共通感染症国際共同研究所での研究成果をベースに、それらを確実に社会実装していくための後方支援をしっかりやっていきたい。これまで以上のスピード感を持って取り組んでいきたいですね」と意気込みを語る。

IVReDには多くの若手研究者が集まっている。バックグラウンドは多彩で、免疫や臨床応用、情報科学など、それぞれにスペシャリティを持った人材が同じ研究室に所属している。

臨床開発部門の高田健介特任准教授は、「専門分野が異なる研究者が一つの目標に向かって協力し合う雰囲気がありますね。多様な領域が触れ合う部分からイノベーションが生まれるのではないかと期待しています」と話す。

薬学を専門とする生体応答解析部門の田畑耕史郎特任助教は、「ワクチンを製品化して社会に送り出すメーカーの役割も不可欠であり、自分たちが開発したものをメーカー側にどう認めてもらうかという視点も大切だと思います」と話す。

「自分の研究成果を臨床の現場に還元したいという思いからIVReDにきました」と話すのは臨床開発部門の竹内寛人特任助教。基礎研究だけでなく、予防や治療に役立てるための「出口」を強く意識するのは、ここに集う若手研究者たちに共通するマインドでもある。

研究支援部門のゴンザレズ・ガブリエル特任准教授は、データ処理や解析、シミュレーションなどの情報科学分野を担っている。「私たちが開発したワクチンの有効性を立証するためには、解析データを外部の人たちにきちんと示すことも重要です」

澤教授も、「本学のOne Healthフロンティア卓越大学院プログラムの下、国際感染症学院、獣医学院の修了生など、若い研究者が興味を持って参加してくれることは非常に有意義なこと」と話す。 人類を脅かす危険性のあるウイルスの存在をいち早く検知し、先回り戦略で「次のパンデミック」に備えるIVReD。北大の有する知見をベースに、研究開発拠点群の若手研究者と国内外との連携による、世界レベルの感染症対策プラットフォーム構築への動きには、大きな期待がかけられている。

板倉 友香里 生体応答解析部門の板倉友香里特任助教は、環境散布を想定した狂犬病経口ワクチンの開発に取り組んでいる。人獣共通感染症である狂犬病は、予防可能な病気である一方、治療薬は存在せず、狂犬病を発症すると死を免れることは難しい。獣医学の分野では、動物側の発症抑制を目指したワクチン研究が進められている。

「欧米では、野生動物に対し、弱毒性ウイルスを用いた経口ワクチンを投与することがあり、有効性が示されています。しかし、インドなどでは人間の生活圏に多くの野犬が共存しており、ワクチンを混ぜたエサを屋外に置いたり、上空から散布したりすると、誤って人体に取り込まれてしまう危険性がワクチン開発にかける気概にあふれる環境あるのです。私が研究しているのは、人と動物が共存する環境でも散布できる安全な犬用経口ワクチンの開発です」

学生時代、澤教授の研究室に所属していた板倉特任助教は、自分の研究成果を社会に還元することに意義を感じ、IVReDに就職した。「IVReDは、自分たちの手でワクチンを創り出すという気概にあふれていると思います。先生方の本気度を感じますね。世界トップクラスの先生方から指導を受けられることももちろんですが、他大学や企業の方々と一緒に研究を進められることも貴重な経験です。恵まれた環境の中で、ワクチンや治療薬の開発に取り組み、多くの人々に役立てたいと思います」

抗体の活性を測定するためのウイルス中和試験。

拠点長の澤教授。

産業界や国内外の研究機関とも連携。

産業界や国内外の研究機関とも連携。

専門分野が異なる若手研究者たちがIVReDに集い、協力し合う。

ワクチン開発にかける気概にあふれる環境

ITAKURA Yukari

北海道大学 ワクチン研究開発拠点

特任助教

目次へ

次のページへ