|

杒奀摴戝妛偱桞堦摴奜偵偁傞尋媶椦偲偟偰丄榓壧嶳導

丂嶥杫僉儍儞僷僗偐傜撿惣偵偍傛偦1800僉儘棧傟偨婭埳敿搰撿晹丄榓壧嶳導偺屆嵗愳挰暯堜抧嬫偵峀偑傞杒奀摴戝妛榓壧嶳尋媶椦偼丄杒奀摴戝妛偑強桳偡傞7偐強偺尋媶椦偺偆偪桞堦丄摴奜偵偁傞丅崙撪偱寶抸梡栘嵽偺廀梫偑憹偊偨1900擭戙丄僗僊傗僸僲僉側偳壏懷偺恖岺椦偵娭偡傞嫵堢丒尋媶偺偨傔丄戝妛偑慡崙偺抦帠夛偵搚抧偺採嫙傪屇傃偐偗丄庤傪嫇偘偨偺偑榓壧嶳導偩偭偨丅偙傟傪偒偭偐偗偵1925擭丄榓壧嶳抧曽墘廗椦乮摉帪乯偑愝棫偝傟偨丅

丂晘抧柺愊偼栺450ha偱丄搶嫗僪乕儉栺96屄暘丅抧堟偺擭暯嬒婥壏偼栺15搙偱丄懢暯梞偐傜棳傟崬傓幖偭偨嬻婥偑婭埳嶳抧偺幬柺偵傇偮偐傞偙偲偱堦懷偵戝検偺塉偑崀傝丄擭娫崀悈検偼栺3300儈儕偲崙撪偱傕忋埵偵擖傞懡塉抧堟偩丅壏抔幖弫側婥岓偺傕偲丄偡偔偡偔偲堢偭偨庽栘偼180庬偁傝丄尋媶椦傪朘傟傞愱栧壠偼庽庬偺懡偝偵嬃偔偲偄偆丅僗僊傗僸僲僉偑庡懱偺恖岺椦偑栺8妱丄僔僀傗僇僔側偳偺徠梩庽偑嵤傞揤慠椦偑栺2妱傪愯傔傞丅儅僣偺拠娫偱婓彮庽庬偺僐僂儎儅僉傕帺惗偟偰偄傞丅僐僂儎儅僉偼悈偵嫮偔晠傝偵偔偄偨傔丄楌巎揑寶憿暔偺壆崻偵傕栘嵽偲偟偰巊傢傟傞丅傑偨丄尋媶椦傪棳傟傞暯堜愳偼晄弮暔偺彮側偄挻擃悈偱丄擔杮嵟戝媺偺椉惗椶偱偁傞僆僆僒儞僔儑僂僂僆傕惗懅偟偰偄傞丅

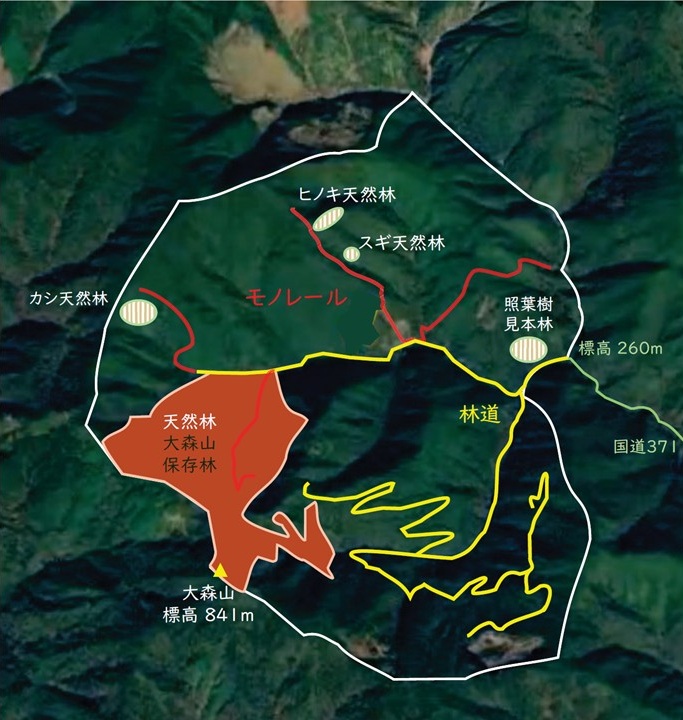

榓壧嶳尋媶椦偺抧恾丅

丂榓壧嶳尋媶椦偺戝偒側摿挜偺堦偮偼昗崅嵎偩丅尋媶椦偺擖傝岥偼昗崅260m丄嵟崅抧揰偺戝怷嶳嶳捀偼841m偱丄晘抧撪偺昗崅嵎偼偍傛偦600m偵偺傏傞丅30搙埲忋偺媫孹幬抧偑7妱傪愯傔丄嶳慡懱傪岠棪傛偔堏摦偡傞偨傔偵乽儌僲儗乕儖乿偑妶梡偝傟偰偄傞丅媫幬柺偵晘偐傟偨憤墑挿3噏偵媦傇4杮偺儌僲儗乕儖偑丄栘乆偺娫傪朌偭偰栘楻傟擔傪庴偗側偑傜備偭偔傝偲搊偭偰偄偔丅

懡條側庽栘偺昗杮丅

丂榓壧嶳尋媶椦偺棙梡幰偼擭娫栺2000恖偱丄妛惗傗尋媶幰偩偗偱側偔丄抧堟偺彫妛惗偺妛傃側偳偵傕妶梡偝傟偰偄傞丅榓壧嶳尋媶椦挿偺娸揷帯嫵庼偼丄乽儌僲儗乕儖傪巊偊偽丄巕偳傕傕崅楊幰傕丄戝怷嶳嶳捀晅嬤偵偁傞僐僂儎儅僉偑帺惗偡傞揤慠椦傑偱娙扨偵傾僋僙僗偱偒傑偡丅100擭娫庤偮偐偢偺傑傑曐懚偝傟偨怷傪丄扤傕偑懱姶偱偒傞偲偄偆偺偼丄懠偵偼側偄偲巚偄傑偡乿偲嫻傪挘傞丅

榓壧嶳尋媶椦偵偼懡庬懡條側惗偒暔偑惗懅偟偰偄傞丅

丂榓壧嶳尋媶椦偺傕偆堦偮偺摿挜偼丄1927擭偵寶偰傜傟偨栘憿偺挕幧偩丅惵偄壆崻偲敀偄暻偑塮偊傞2奒寶偰偺梞娰偱丄2013擭偵偼崙偺搊榐桳宍暥壔嵿偵巜掕偝傟偨丅島媊幒傗廻攽巤愝傪旛偊偰偍傝丄尋媶幰傗妛惗偺妶摦嫆揰偲側偭偰偄傞丅傑偨丄挕幧偺帒椏幒偵偼丄榓壧嶳尋媶椦偵惗懅偡傞拵偺昗杮傗摦暔偺偼偔惢偺傎偐丄懡條側庽栘偺昗杮偑揥帵偝傟偰偄傞丅抧堟偺怉惗傪栐梾偟偨庽栘偺梩傗巬丄庽旂傗壥幚偑偁傝丄妛惗偺嫵堢幚廗偺傎偐丄彫妛惗傗堦斒岦偗偺懱尡妛廗偵傕棙梡偝傟丄怷偺抦幆傪枹棃偵偮側偖抦偺嫆揰偲側偭偰偄傞丅

怷偵妛傃丄怷偲惗偒傞

徠梩庽傪忋偐傜尒壓傠偟偰

娤嶡偱偒傞乽僕儍儞僌儖僕儉乿丅

丂壏抔幖弫側婥岓傗媫弒側抧宍偼丄杒奀摴偲偼慡偔堎側傞怷椦惗懺傪傕偨傜偡丅偙偺怷偱偼丄怷椦惗懺妛傪偼偠傔偲偡傞懡暘栰偺尋媶偑揥奐偝傟偰偍傝丄尋媶椦撪偵偼條乆側娤應憰抲偑偁傞丅偦偺堦偮偑乽僕儍儞僌儖僕儉乿偩丅巕偳傕岦偗偺梀嬶偺傛偆側宍偱嫄戝側懌応偑崅偔慻傑傟偰偍傝丄尋媶幰偑庽姤晹乮栘偺忋晹乯偵傾僋僙僗偟傗偡偔偡傞偨傔偵愝抲偝傟偰偄傞丅徠梩庽偺梩傪忋偐傜尒壓傠偡宍偱娤嶡偟偨傝丄棊偪梩傪廂廤偡傞儕僞乕僩儔僢僾傪愝抲偟偨傝偟偰丄庽栘惉挿偺儌僯僞儕儞僌偵巊傢傟偰偄傞丅

丂傑偨丄僗僊丒僸僲僉偺恖岺椦偱偼丄娫敯偡傞暆傪曄偊丄搚忞偺姡憞搙傗塉悈偵傛傞搚嵒堏摦傪斾妑偡傞尋媶傕峴傢傟偰偄傞丅娫敯側偳恖偺庤擖傟偑側偔曻抲偝傟偨恖岺椦偼丄庽栘偑枾廤偟偰崻偑敪払偣偢丄搚嵒曵傟側偳偺帺慠嵭奞偑婲偙傝傗偡偄丅幚嵺偵丄暯堜抧嬫偵偁傞恖岺椦廃曈偱2024擭偵戝婯柾側抧妸傝偑敪惗偟丄榓壧嶳尋媶椦傊岦偐偆崙摴偑崱傕捠峴巭傔偵側偭偰偄傞丅搚嵒偵杽傑偭偨嬫娫偼幵偑捠傟偢丄尋媶椦偵峴偔偵偼暿偺摴傪搆曕偱堏摦偟側偗傟偽側傜側偄忬懺偑懕偄偰偄傞丅娸揷椦挿偼丄乽崙撪偵偼懡偔偺恖岺椦偑偁傝丄婥岓曄摦偺塭嬁偱帺慠嵭奞偼恎嬤側婋婡偲偟偰敆偭偰偄傑偡乿偲榖偡丅榓壧嶳尋媶椦偱峴傢傟偰偄傞尋媶偑丄崙偺怷椦懳嶔傗丄惗懺宯曐慡偵偮側偑傞廳梫側抦尒偲側偭偰偄傞丅

屆嵗愳挰暯堜抧嬫偵樔傓尋媶椦挕幧乮拞墰偺敀偄梞娰乯丅

乮僪儘乕儞嶣塭丗GEOGRAMS 埳摗峀戝乯

丂崱擭2寧丄杒奀摴戝妛榓壧嶳尋媶椦偲屆嵗愳挰偑楢実偟丄慡妛晹偺1丄2擭惗傪懳徾偲偟偨堦斒嫵堢墘廗乮廤拞島媊乯偑幚巤偝傟偨丅偙傟傑偱偵傕尋媶椦傪拞怱偵偟偨墘廗偼峴傢傟偰偄偨偑丄挰柉偺嫤椡偵傛傝庪椔懱尡側偳偑怴偨偵壛傢傝丄幚嵺偺挰偺曢傜偟傪妛惗偨偪偑傛傝怺偔妛傋傞撪梕偲側偭偨丅妛惗寁18恖偑4攽5擔偺擔掱偱嶲壛偟丄尋媶椦偺尒妛偺傎偐丄梡悈楬偺惔憒傗攑壆偺曅晅偗丄廱奞懳嶔側偳丄挰偺恖乆偺擔忢偺塩傒偦偺傕偺傪懱尡偟偨丅

丂榓壧嶳尋媶椦偑偁傞屆嵗愳挰暯堜抧嬫偼丄扞揷傗旤偟偄惔棳偑怐傝側偡帺慠偺拞偵丄崅楊壔偲夁慳偲偄偆怺崗側尰幚偑惷偐偵峀偑偭偰偄傞丅暯堜抧嬫偺2024擭偺廧柉悢偼69恖丄暯嬒擭楊偼73嵨偲偄偆丄偄傢備傞乽尷奅廤棊乿偩丅妛惗偨偪偼丄僴僢僒僋偺廂妌傗恄幮偺捁嫃偺揾傝懼偊丄儐僘偺慖掕傗廧柉偺寋彫壆嶌傝側偳丄惗妶偵傑偮傢傞條乆側懱尡傪捠偟偰丄廧柉偲岎棳偟偨丅

暯堜抧嬫偺廧柉偲妛惗偺懳榖偺條巕丅

乮採嫙丗榓壧嶳尋媶椦乯

丂墘廗偵嶲壛偟偨悈嶻妛晹2擭偺壛摗搷崄偝傫偼丄悈揷偵悈傪堷偔偨傔偺挿偝3噏傎偳偺悈楬偵偨傑偭偨棊偪梩傗揇傪孈傝曉偟丄弔偺揷怉偊偵岦偗偰悈偑棳傟傞傛偆偵憒彍傪偟偨偙偲偑報徾揑偩偭偨偲怳傝曉偭偨丅壛摗偝傫偼丄乽妛惗18恖偱3擔偵暘偗偰傗傝傑偟偨偑丄揇傗偸偐傞傒偼廳偔丄崢傗榬偵晧扴偑偐偐傞戝曄側嶌嬈偱偟偨丅偙傟傪屆嵗愳挰偺崅楊幰偺曽乆偑傗傞偺偼懱椡揑偵傕戝曄偱丄恖庤晄懌偼怺崗側栤戣偩偲幚姶偟傑偟偨乿偲榖偟偨丅傑偨丄廧柉偲偺怗傟崌偄偺拞偱丄嶳懞廤棊偺壽戣偩偗偱側偔枺椡傕姶偠偨偲偄偆擾妛晹2擭偺徏揷岾桽偝傫偼丄乽恖偺壏偐偝偲偛斞偺偍偄偟偝偑朰傟傜傟側偄偱偡丅偳偙傊峴偭偰傕廧柉偺曽偑昁偢惡傪偐偗偰偔傟傞偟丄抧尦偺曽乆偑偛偪偦偆偟偰偔傟偨嫿搚椏棟傗僀僲僔僔撶偼杮摉偵偍偄偟偐偭偨偱偡乿偲徫婄傪尒偣偨丅

丂杒戝慡懱偲帺帯懱偲偺楢実傪扴摉偟丄崱夞偺墘廗偺塣塩偵実傢偭偨峀曬丒幮夛楢実杮晹偺拞懞寬屷摿擟弝嫵庼偼丄乽恖偲恖丄恖偲帺慠偺偮側偑傝傗寢傃偮偒偑嫮偄廤棊偱丄偍屳偄偑彆偗崌偆丄塭嬁偟崌偆曢傜偟傪娫嬤偵尒傜傟偨偙偲偼丄崱偺妛惗偨偪偵偲偭偰戝偒側巋寖偵側偭偨偲巚偄傑偡乿偲怳傝曉傞丅傑偨丄乽廧柉偺曽乆偵偼妛惗傪夣偔庴偗擖傟偰偄偨偩偒傑偟偨偑丄100擭傕偺娫偢偭偲丄暯堜廤棊偲偲傕偵榓壧嶳尋媶椦偑偁傝丄挿擭偺怣棅娭學偑偁偭偰偙偦偩偲姶偠傑偟偨乿偲榖偟偨丅

妛惗偼庪椔懱尡傕偟偨丅乮採嫙丗榓壧嶳尋媶椦乯

丂妛惗偨偪偼墘廗偺嵟廔擔丄廧柉偲挰栶応偺怑堳傪慜偵丄帺暘偨偪偺姶偠偨嶳懞偺壽戣傗妛惗偺挿婜懾嵼偺偁傝曽偵偮偄偰敪昞偟偨丅庪椔懱尡傪捠偟偰廱奞懳嶔偵娭怱傪帩偭偨偙偲傪敪昞偟偨擾妛晹2擭偺愒揷敼恖偝傫偼丄乽椔桭夛偺曽乆偺柦偵懳偡傞峫偊曽偑報徾揑偱丄惗懺宯娗棟偵偡偛偔嫽枴偑桸偒傑偟偨乿偲栚傪婸偐偣偨丅崱屻偼丄暯堜抧嬫偺抧堟壽戣偺夝寛偺偨傔丄墘廗偵嶲壛偟偨桳巙傪曞偭偰暯堜抧嬫偵嵞傃挿婜懾嵼偡傞梊掕偩偲偄偆丅乽妛惗偺椡偑偙偺抧堟偵媮傔傜傟偰偄傞偲嫮偔姶偠傑偟偨丅妛惗偑暯堜抧嬫偵帩懕揑偵棃傞巇慻傒傪嶌傞偙偲偑崱偺栚昗偱偡乿偲丄愒揷偝傫偼慜傪尒悩偊傞丅

暯堜抧嬫偺恄幮偺捁嫃傪廋棟偡傞妛惗丅

乮採嫙丗榓壧嶳尋媶椦乯

丂丂墘廗帪偵儌僲儗乕儖偵忔幵丅

丂丂慜偐傜壛摗偝傫丄徏揷偝傫丄愒揷偝傫丅

乮採嫙丗壛摗搷崄偝傫乯

丂娸揷椦挿偼丄乽榓壧嶳尋媶椦偱偺尋廋傪捠偟偰丄妛惗偑抧堟偺尰幚傪乭帺暘帠乬偲偟偰懆偊丄幮夛傊偺娽嵎偟傪怺傔偰椙偄幮夛傪嶌偭偰偄偗傞恖嵽偵堢偭偰傎偟偄偱偡乿偲嫮偔婅偆丅乽偦傟偼丄怷椦傪巊偭偨嫵堢尋媶偺応傪庣傞偨傔偵傕戝愗側偙偲偱偡乿偲丄娸揷椦挿偼嫮挷偡傞丅

丂榓壧嶳尋媶椦偼100擭偺帪傪宱偰丄尋媶巤愝偲偟偰偺栶妱偩偗偱偼側偔丄屆嵗愳挰偲偺怺偄鉐偵傛偭偰抧堟偵崻偞偟偨乽嫟憂偺怷乿偲偟偰偺巔傪嵺棫偨偣偰偄傞丅嫵壢彂偱偼妛傋側偄丄怷偲恖偲偺娭學惈傊偺婥偯偒傪懱姶偡傞応偲偟偰丄榓壧嶳尋媶椦偼偙傟偐傜傕楌巎傪朼偄偱偄偔丅

亂摦夋亃抦偺僼傿乕儖僪 #6 杒奀摴戝妛 榓壧嶳尋媶椦乽椢偐偑傗偔 枹抦偺怷乿

丂https://www.youtube.com/watch?v=tR-A5m0sYO4

| 栚師傊 | 師偺儁乕僕傊 |