|

|

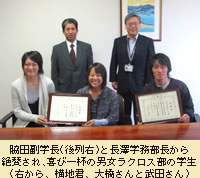

| 「ラクロス」と聞くと、網の付いたボッコ片手にキレイなユニフォーム姿で新入生を勧誘している姿を思い出す。「根性」とはかけ離れたお洒落なスポーツだと思っていたが、実際は、そんなチャラチャラしたスポーツとは程遠く、男子であれば、ボディチェックやタックルもあったりする激しいスポーツで、女子でもマウスピースは欠かせないのだとか。 そんな激しい練習をしている「男子ラクロス部」と「女子ラクロス部」がコッソリと地道な献血活動を5年間も続けていたらしく、このたび、日本赤十字から感謝状が贈られた。その活動の発端は日本ラクロス協会が献血活動を推進していたことによるが、協会が定めるキャンペーン期間に限らず、日頃親しくしている北海道赤十字の職員の方から協力依頼があれば、いつでもすぐさま飛んで行くらしい。同職員のお話しでは、「男女合わせて100人近くいる部員の9割の人に協力いただいています。こんなに熱心なサークルはめずらしく、しかも、一人1時間を要する成分献血に協力いただき本当に助かっています。」とのこと。 今回の表彰について、脇田副学長は「先輩から受け継いだ素晴らしい活動。キミたちは誇りに思っていいんだよ。」と絶賛。男子ラクロス部主将の横地琢哉君(工学部4年)は、これからも地道に後輩につないでいくことを約束した。昨今の学生さんは、「無償の愛」というよりは、奉仕活動を自ら必要以上にアピールしてしまいがちだが、彼ら、彼女らの奥床しさは実にかっこよかった♪(K) |

|

|

|

|

| 北大生多しといえども、スポーツ・文化活動を通じて世界大会に派遣されることは、そう滅多にない。今シーズン、北大生2名がそれぞれの種目で世界大会に出場し、見事な活躍で無事帰国した。 一人目は、獣医学研究科博士3年の加味根あかりさん。8月初めにイタリアで行われた「2008ハンググライディング世界選手権」に出場。チームの中心選手として、見事、女子団体3位に貢献した。 子どもの頃から空に憧れていたという加味根さんは、鳥取大学農学部獣医学科1年の時にハンググライダーに出会った。鳥取では砂丘の上で厳しい練習を積んだというが、その甲斐あって、2006年に初めて世界大会に出場した。昨年は、研究上の都合で鳥取大学の大学院から北海道大学獣医学研究科に転学、冬は飛べないという北海道のハンデイをもろともせず、年間のポイントランキング1位を獲得、まさしく女子No.1となった。 今大会は2回目の世界戦となるものの、資金面での苦労があったようで、友人の坂庭康仁君(工学研究科博士2年)らが発起人となり、学内外にアピール。おかげでたくさんの方からのカンパが集まったようだ。 個人戦では16位という結果に終わり、日本の女王としては悔しい思いをしたようだが、自分の課題もはっきり見えたということで、すでに気持ちは次の世界戦に向いている。 |

||

|

加味根さんは、「自然が豊かで雄大な北海道で飛ばないなんてもったいないです。スカイスポーツは危険なスポーツだという印象が強いかもしれないけど、しっかり練習して判断力を養えばそんなことはありませんよ。」と魅力をアピール。募金の感謝を込めながら、「今回の世界大会の話題がきっかけとなって、皆さんにハンググライダーの奥深さや魅力を少しでも知っていただけたらうれしい」と話している。 二人目は、工学研究科修士1年の菊池孝史君。 8月末にタイで行われた「第23回キングスカップ・セパタクロー世界選手権」の日本代表として出場した。大会直前の国内合宿を行い、チーム力の強化を図って挑んだ今大会では、見事男子チーム戦-Division1(下位グループ)において優勝(上位グループとの総合では4位)を果たした。 本学には、非公認ながらセパタクローのサークルは3団体を有しており、菊池君は、チーム「TAKTAK」のメンバー。道内の高校でサッカーをやっていたという菊池君は、大学では新しいことをやってみたいと「セパタクロー」を選択、足を使う種目なので、少しはアドバンテージがあるかなと思いきや、最初は苦労の連続で「代表選出」なんて夢のまた夢だったとか。それでも徐々に「空中の格闘技」と言われる面白さを実感、練習に精を出し、日本のトップを目指すという目標ができていったようだ。 菊池君は、本大会を振り返って「セパタクローを国技としているタイやマレーシアの2トップはダントツで、3番目を狙ったのですが、結果は実質4位とちょっと残念。初の国際試合だったので緊張しましたが、普段通りの力を出せて、チームの勝利に貢献できたことがうれしかったです。また同時に日の丸を背負うことの重さも実感しました。」と語った。 ハンググライダーとセパタクローは、共にマイナーなスポーツではあるものの、コツコツと地道に実力を高めてきた結果が、日本のトップ選手として日の丸を背負うことになったものである。お二人の健闘を称え、一層の活躍を期待したい。 なお、お二人には、遠征費の一部として、大学からの支援があった。(K) |

||