第17回北海道大学・ソウル大学 ジョイントシンポジウムを開催

全体会での集合写真 |

山口総長による全体会挨拶 |

獣医学研究科 奥村教授による基調講演 |

学生サークル「アウロラ」によるマンドリン演奏 |

学生サークル「北海道大学合唱団」による合唱披露 |

(国際本部国際支援課)

分科会1

The 10th year commemorative workshop on mechanical and aerospace engineering

第10回記念 ソウル大-北大 機械工学と航空工学に関するシンポジウム/工学研究院 教授 大島伸行

講演会後の懇親会,交流会には教員・学生25名が参加し,両国の機械・航空工学分野の学術・産業に関する有意義な議論を交わすとともに,ダブルディグリー制度などの両校交流を一層深める検討がなされました。

学生ポスターセッション発表者と参加者 |

記念講演をした成田教授(左),Lee教授(右) |

分科会2

Frontiers in Chemical Sciences 2014 @ SNU & HU

化学の最前線2014/理学研究院 教授 佐田和己

今回も前回同様,大学院生による各2分間のポスターパレード(口頭発表)があり,制限時間を守り, 緊張気味ながら研究成果を一生懸命アピールする姿が印象的でした。講演では, 制限時間を超えて熱心な質疑応答が行われました。ポスター発表では,大学院生間で懇親会直前まで討論が交わされ,両大学間の今後の協力関係について,次世代の若い力を心強く感じる機会となりました。

懇親会においても,日韓の教員,大学院生との歓談の中で今後の相互訪問や共同研究,次回シンポジウムに関する提案も出され,両大学間協力関係の今後のさらなる発展が期待される,双方にとって実り多いシンポジウムでした。

シンポジウムでの集合写真 |

分科会3

Toward understanding of our environment

地球環境理解に向けて/理学研究院 講師 佐々木克徳

分科会の最後にはソウル大学のYang-Ki Cho教授が,今年度の若手研究者・大学院生の活発な発表と討論への賛辞と,来年のソウル大学での分科会における再会を約束して閉会となりました。出席者数はサブセッションによりばらつきがありますが,20~30名程度でした。今後とも両校の友好的な関係を維持するように努めていきたいと考えています。

午前中のサブセッションでの集合写真 |

分科会4

Frontiers in Pharmaceutical Sciences and Nanotechnologies

ナノテクノロジーと薬学研究の最前線/薬学研究院 特任准教授 梶本和昭

2年前の第15回ジョイントシンポジウムの際に導入した優秀発表賞の選考を本年も継続して行い,ソウル大学のRezwanul Haque Rony氏(博士課程2年)と本学の山内 順氏(博士課程3年)が優秀賞を受賞し,またソウル大学のMi-Gyeong Kim氏(博士課程3年)が特別賞を受賞しました。選考はこれまでと同様に教員,博士研究員,大学院生,学部生を含む全聴衆の投票による総選挙方式で行っており,受賞した3名の発表は高く評価されるに相応しい内容で,聴衆として参加した多くの学生の目標となるものであり,盛会裡に終えることができました。

今後もこのような国際的友好関係を継続的に発展させるとともに,両校の若手研究者・大学院生が互いに刺激し合うことで切磋琢磨する「協調と競争の関係」を構築できるよう努めます。

参加者の集合写真 |

優秀発表賞受賞者の記念撮影 |

分科会5

Teaching and learning support strategies in the era of globalization

グローバル時代における教育・学習支援の方略/高等教育推進機構 教授 細川敏幸

本学からは細川敏幸教授によるkeynote speechの後①Introduction of Nitobe College(新渡戸カレッジの導入:川畑智子准教授),②Introduction of Nitobe School(新渡戸スクールの紹介:地球環境科学研究院 山中康裕教授),③Activity of the Academic Support Center(アカデミックサポートセンターの活動:アカデミックサポートセンター職員 清水将英),④Cooperated Learning System by Seven Universities(7大学連携教育:北海道地区国立大学連携教育機構職員 小池貴行,山本堅一,藤井哲之進)について報告しました。ソウル大学からは⑤Writing Programs for Foreign Students(留学生のための韓国語指導:Hyung Jin Lee教授),⑥The current condition and improvement plan of English-mediated classes in SNU for the era of globalization(グローバル化に対応した英語による授業の現状:Heewon Lee教授)が報告されました。

①及び②の新渡戸カレッジ並びに新渡戸スクールについての話は,国際化の観点から韓国側から強い興味が示されました。②では一学期に2,000名に及ぶ相談者の数に驚き,③の遠隔授業の試行についても質問が寄せられました。一方,ソウル大学には2,700名(16.4%)の留学生がおり⑤のプログラムが効果を上げています。また,⑥英語による授業(English-mediated class)は学部教育全体の12%に及び本学との大差を知ることになりました。Closing SpeechはProf. Deogsu Kim(CTL センター長)により,お互いの大学の国際化の進展と教育学習センターの役割についてまとめられました。

来年も,さらに充実したシンポジウムを企画運営していく予定です。

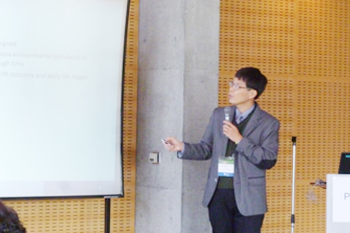

Lee教授の発表の様子 |

分科会6

How individual liberty / liberalism theory and community /communitarism meet together in Europe and East Asia

個人的自由/自由主義と共同体/共同体主義の, 西洋とアジアにおける出会い/文学研究科 准教授 村松正隆

午前中は,東京・ソウル・北京で行われたアンケート調査をもとに,日韓中3カ国での,共同体意識の世代ごとの差異を,実証的に明らかにするソウル大学のHan Sang-Jin名誉教授,宗教者の社会的紐帯の創造への積極的寄与の意義を論じた本学の櫻井義秀教授の発表が行われ,共同体意識のアジア的特質とはいかなるものかについて,議論がなされました。午後は,韓国の若い世代を,困難な条件の中で生き残りを図る“survival generation”と特徴づけ,その意識を探るKim Hong-Junソウル大学准教授,丸山眞男に依拠して,日本における自由主義の受容とナルシシズムの問題を論じる村松正隆准教授,具体的データをもとにして,世界各国の自発的結社の紐帯の性質を比較するKim Seo-Kohソウル大学准教授の発表が行われました。こうした議論の中で,民主主義, 自発的結社といった理念を肯定的に受けとめて良いのかといった疑念も提出されつつ,活発な議論がなされました。

昨年に引き続いて行われた本分科会は,終始和やかかつ活発な雰囲気の中で進行しました。自由主義の進展と共同体意識の変容という重要なテーマについて,意見を交換することができたことは,大変意義深い機会でありました。来年度は,さらに若い大学院生なども交え,規模を拡大して本分科会を開催することを約束しつつ,終了しました。

Hanソウル大学名誉教授の発表 |

集合写真 |

分科会7

Production, Function and Safety of Food

食の生産,機能および安全/農学研究院 教授 小林泰男

この分科会では,「食の生産」を動物繁殖や育種からの視点で扱った2題,「食の機能」を食肉の熱産生や希少オリゴ糖産生の紹介から扱った2題,最後に「食の安全」について,食中毒菌の新規検出法並びに病原性発現機構を扱った2題,計6題の講演を行いました。

両大学の気鋭の研究者交互によるレベルの高い話題提供となり,これら6題の講演に計14件の質問が寄せられ(うち6件は本学の学生から),議論は非常に深く活発なものになりました。討議は,提供された講演内容の理解促進のみならず,研究者相互のネットワーク形成も促し,意義深いものとなりました。特に学生の積極性に格段の進歩がうかがえました。これを受けて,次回のソウル大学での開催から,両大学からの学生のミニ講演を新たに配置することで合意形成できました。

講演風景 |

主な講演者及び司会者 |

分科会8

The 3rd HU-SNU Joint Symposium on Materials Science and Engineering

第3回材料科学に関する合同シンポジウム/工学研究院 准教授 橋本直幸

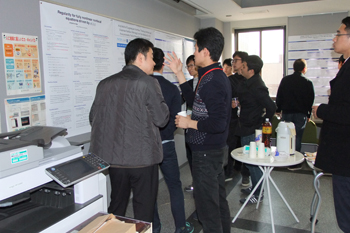

ソウル大学・本学双方から計11名の教授・准教授より学術講演として材料科学に関する最新の研究紹介があり,例年通り活発な議論がなされました。今回は,本学の教員及び大学院生,計10名によるポスター発表も行われ,ソウル大学の先生方からの鋭い質問に一生懸命対応した学生たちの中から,優秀な3名にポスター賞が贈られました。教員はもとより参加した大学院生にとっても有意義なシンポジウムになりました。次年度からは,これまで実績のある大学院生のインターンシップに加え,博士課程学生によるシンポジウムや一部の研究分野で計画中のサマープログラムに合わせて,ソウル大学の大学院生を受け入れるといった学生間の交流事業について具体的に進めたいと考えています。

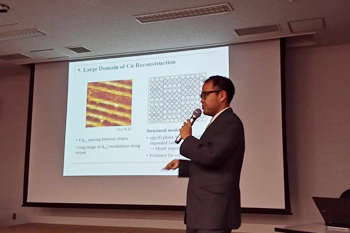

礒部繁人助教による講演 |

松島永佳准教授による講演 |

優秀ポスター賞表彰の様子 |

参加者による記念撮影 |

分科会9

The 10th HU and SNU Symposium on Mathematics-Recent progress on theory of probability and partial differential equations-

確率論と偏微分方程式論における最近の進展/理学研究院 教授 利根川吉廣

研究集会後の懇親会は和やかな雰囲気で,大学院生同士が自主的にフェイスブックの情報を交換するなど,今後の人的交流の基礎が醸成されました。

講演の様子 |

ポスターセッションの様子 |

分科会10

Advanced research for prevalent infectious diseases

流行する感染症に向けた先端研究/獣医学研究科 准教授 岡松正敏

今回は本学から3名,ソウル大学から2名の合計5名の教員により,獣医学の感染症分野における最新の研究成果の発表がありました。高病原性鳥インフルエンザやエボラウイルス感染症の発表については,特に非常に活発な議論がなされました。本分科会には全体で45名の参加者があり,2大学における感染症研究の先端を担う教員の研究成果に耳を傾けていました。獣医学研究科が進めているリーディングプログラムにも関連するような内容だったため,大学院生,特に留学生の参加が多く,本分科会を盛会裡に終えることができました。

来年度以降も,引き続きトピックを変えながら取り組んでいく予定です。本分科会の開催にあたり多大なご尽力をいただいた関係の皆様に,心から感謝します。

参加者の集合写真 |

シンポジウム会場の様子 |

分科会11

Endocrine disruptors and health effects among susceptible population

内分泌かく乱化学物質曝露による健康影響:特に脆弱な人々への影響/環境健康科学研究教育センター 特任教授 岸 玲子

分科会代表であるChoi教授,岸 玲子特任教授がそれぞれ進める,両国の内分泌かく乱物質のばく露と子どもの健康に関する疫学研究の紹介とその成果,Lee教授からは日用品使用による化学物質曝露のリスク評価,小島主幹からは核内受容体を介した内分泌かく乱物質の影響に関する細胞実験の報告がありました。本分科会には,農学院,環境科学院の大学院生,工学研究院の教員,北海道立衛生研究所の研究員など総勢22名が参加し,活発な質疑応答が行われました。自由討論では今後の研究・教育協力に関して,来年度以降の分科会の継続開催,研究情報交換を目的としたオンラインセミナーの開催,研究者の相互派遣による人的交流を推進していくことに合意するなど,今後の共同研究・教育に向けて大きな成果を得ることができました。

参加者の集合写真 |

ソウル大学 Choi教授の講演 |

分科会12

Global Cooperation Between Universities

大学の海外展開における協力/国際本部 総長補佐 長野克則

分科会は本学の島竜一郎国際本部副本部長より本学の国際化の状況,サマーインスティテュート等今後の戦略などについて発表がありました。引き続き,ソウル大学のMinki Kim国際協力本部国際協力戦略チーム課長より,ソウル大学が2007年より実施するサマーインスティテュートの紹介がありました。

その後,プレゼンテーションへの質疑応答に加え,両大学で行われているプログラムを利用した具体的な学生交流強化に向けた活発な議論が行われ,今後両大学のサマープログラムについても相互に情報交換することを約束し,終了しました。

今回のセッションでの情報交換及び意見交換を,今後の両大学のさらなる交流強化に繋げていきたいと考えています。

発表する島副本部長 |

発表するKim課長 |

分科会13

The 9th Japan-Korea International Symposium in Ophthalmology

第9回日韓眼科シンポジウム/医学研究科 診療准教授 南場研一

シンポジウム後の懇親会では双方の眼科医療事情や生活習慣の違いなどについてお話しするとともに親睦を深めることができました。また,翌日2日(火)にはぶどう膜炎の難治症例について症例検討会を行い,本学から3症例,ソウル大学から3症例の呈示がなされ,こちらも活発な討論をすることができました。

来年はソウル大学にて第10回日韓眼科シンポジウムを行う予定です。

参加者による記念撮影 |

分科会14

The 2nd seminar on Renewable energy and Indoor Air Environment for Comfort and Energy Conservation in Buildings

第2回建物の快適性と省エネルギーのための再生エネルギーと室内環境に関するセミナー/工学研究院 助教 姜 允敬

ソウル大学からは建築学専攻建築環境計画研究室のKim Kwangwoo教授,大学院生(博士課程4名),Sung KyunKwan大学のCheol Soo Park准教授,SUNMOON大学のYoung Jin Kim助教授が参加しました。

本研究室からは長野克則教授,葛 隆生准教授,博士研究員(外川純也,鍋島佑基,劉 洪芝),博士課程の学生2名,修士課程の学生10名,学部4年生5名が参加しました。研究発表の前にKim教授と長野教授が研究室のコンセプト,目標と最近の研究テーマの紹介を行い,省エネルギー換気装置,室内温熱環境,室内空気環境に関する研究について発表を行いました。

具体的には,ソウル大学では主に放射冷・暖房パネルに関する研究を行っており,シミュレーションによる放射冷パネル評価,エネルギー使用量の評価及び予測,文化財保存のための古墳内部の室内環境評価について発表しました。本研究室では地中熱ヒートポンプシステム,デシカント換気エレメントの性能評価,地下通路の室内環境について発表しました。また,研究室や実験室の見学会も行い,懇親会ではソウル大学の研究室の皆様と楽しい時間を過ごすことができました。

本分科会は,今後の持続的な交流を促進する意味でも効果的な機会でした。今後も,両大学による持続的な研究・教育の発展のために持続的な交流を行い,来年はソウル大学で第3回シンポジウムを行う予定です。

口頭発表の様子 |

会場での集合写真 |

懇親会の様子 |

分科会15

NTNU-HU-SNU Joint Symposium on Science Education

Science Education in Various Contexts: The Next Generation

様々な状況で展開される次世代の科学教育/教育学研究院 教授 大野栄三

香港教育学院のCher-Ping Lim教授の基調講演から始まり,「社会文化的コンテクストと科学教育」「授業改善のためのカリキュラム,教材の分析と開発」「多様なコンテクストでの学習・問題解決の過程」「科学教育と科学教育研究への先進技術の応用」「教室における教師の役割と教師と生徒の相互作用」「科学で取り囲む:日常生活における科学の学習」のセッションが設けられ,18件の口頭発表(日本,韓国,台湾から各6件),8件のポスター発表(本学からの1件を含む)がありました。

分科会代表者であるソウル大学のChan-Jong Kim教授からの提案で,次回はタイで開催される国際会議の中で本分科会を開催する予定です。

分科会の様子 |

懇親会終了後の集合写真 |

分科会16

2nd HUH-SNUH Joint Symposium

第2回北海道大学病院-ソウル大学病院ジョイントシンポジウム/北海道大学病院長 寳金清博

分科会の前日には,北海道大学病院ツアーとして,腫瘍センター,臨床研究開発センター,陽子線治療センター,歯科診療センターの見学を行い,本院の集学的・診療科横断的治療や,臨床研究を支える施設・体制,最先端のがん治療施設などについて紹介しました。その後の懇親会では終始和やかな雰囲気の中,専門分野を超えて情報交換がなされました。

分科会は本院の寳金清博病院長とソウル大学病院の吳 秉熙病院長との開催の挨拶で始まり,「Globalization of Medicine : Education and Patient Care(医療のグローバル化:教育と患者ケア)」というテーマのもと,「Medical Education System(医学教育システム)」「International Patient Care(国際的な患者ケア)」「Nursing Care(看護ケア)」「Novel Cancer Therapy(最先端がん治療)」と題した4つのセッションから構成されました。ソウル大学,台北医学大学,本院から多数の教員,研究員,医療関係者等の参加があり,各セッションの終わりには他職種間での質疑がなされ,各大学での特徴的な取り組みも踏まえた活発な意見交換が行われました。

最後に,吳病院長から閉会の挨拶があり,ソウルでの第3回ジョイントシンポジウムの開催を約束し,成功裡に終了しました。今後も両大学病院間の連携強化のみならず,3大学間の緊密なネットワーク構築によるさらなる発展が期待されます。

院内見学ツアーの様子 |

参加者による集合写真 |

吳病院長による挨拶 |

台北医学大学吳 志雄病院長による講演 |

分科会17

Where Did Ukrain Come From? Where Is Ukrain Heading For?

ウクライナはどこへ/スラブ・ユーラシア研究センター長 家田 修

はじめに両組織の代表である家田 修スラブ・ユーラシア研究センター長とShin Beom-Shik IREEES所長による開会の辞があり,このような研究集会で両組織の協力を継続することの意義深さが確認されました。

分科会は3部で構成されました。第1部ではウクライナ危機をロシアとアメリカの外交の視点だけでなく,ウクライナ内部の経済構造からも考察する報告がありました。韓国人研究者が,ウクライナ東部の「非承認国家」やロシアによるクリミア併合を北朝鮮との統一の問題と関連付けていたのは興味深く思われました。第2部は歴史,第3部は文学をテーマとし,ウクライナ自体の民族的・宗教的な多様性に加え,ロシアとウクライナそれぞれのナショナリズムの起源がいかに複雑に絡み合っているかを深く議論することができました。

当日はスラブ・ユーラシア研究センターに滞在する外国人研究員や大学院生を含む25名(うち外国人10名)が参加し,活発な議論を交わし親睦を深めました。

第1部の様子 |

会議終了後の記念撮影 |

分科会18

4th Joint Symposium on Public Health and Sustainability

第4回パブリックヘルスとサステナビリティに関するシンポジウム/医学研究科 助教 大林由英

今回はシンポジウムとの併設企画として,本学大学院共通講義「社会と健康Ⅱ(研究方法科目)疫学Ⅱ」及び「社会と健康Ⅱ(研究方法科目)研究調査法Ⅱ」を1月13日(火)~20日(火)の間に開講しました。

ソウル大学に加えて,大学間交流協定校であるスリランカのペラデニヤ大学からも,それぞれ教員1名と大学院生5名を招聘し,講義・演習をともに実施しながら,各大学からの若手の研究発表を募る形でシンポジウムを開催しました。

健康の社会的決定要因や,保健人口学的なアプローチから,開発途上国でもそのスピードを増している高齢化社会へ向けた保健医療のあり方などについて,約20名の参加者による活発な討論が行われました。

これまで交互に開催を重ねてきたソウル大学との本分科会の実績が,今年度は2国間にとどまらず,より国際的な連携の幅を広げることにつながったと考えています。今後も両大学による公衆衛生・国際保健の持続的な研究・教育の発展に寄与すべく交流を発展させていく予定です。

討論風景:Youngtae Cho教授(ソウル大学公衆衛 |

マインドマップを用いたグループワーク発表: |