�k�C����w�z�[���J�~���O�f�[2015�̊J��

�\��S��z�[���J�~���O�f�[���I���ā\

�L�����⍲�@�����@�K�F �i�ɂ����� �̂�Ђ��j

�@���������}����ɓ�����C�S�w�s���ƕ��ǁE�������Â���s������悵�܂����B�S�w�s���Ƃ��ẮC�N���[�N��ٍu�������Ɂu���}���T�E�L�O�u����v���J�Â��܂����B�u����ɑ����āC�����w���ɂ�銽�}�̃X�e�[�W�C�b猗�������̗L�u�ɂ�闾�̐ď����s���C�l�X�Ȑ���̓��������Ⴂ����̊w���B�ƈꓰ�ɉ�C���������m�̂���Ȃ�q��������҂ł����ƂȂ�܂����B

�@�S�w�s���̏I����ɂ́C�ق������ǂ��������Â��郉���`�p�[�e�B�Ō𗬂�[�߁C�w��������������݂Ȃ���e�w�����֑����^�ԓ����������������܂����B

�@�����̕��ǂ⓯���25���i���j����26���i�y�j�ɂ����āC�z�[���J�~���O�f�[�J�Âɍ��킹�ču����⌤�������w��C���e��C�������Ȃǂ��J�Â��C�܂��ɑ�w�S�̂̓�����ƂȂ�܂����B�e���ǂł͂��ꂼ��C�����w���Ɠ������C�����E���Ƃ̌𗬂�}��������{������C�݊w���̉Ƒ����Q����������s������ƁC�l�X�Ȍ`�̌𗬂̏ꂪ�L����܂����B

�@����C��T��̃z�[���J�~���O�f�[�͗��N�C����28�N�X��24���i�y�j�ɗ\�肵�Ă��܂��B���N���e���ǁE������̂����͂āC�������̊F�l�Ɋ��ł���������C�x���g�ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B�Ăё����̓��������W�����Ƃ�����Ă���܂��B

|

|

|

|

|

|

||

���@���@�́@�l�@�q |

||||

�S�w�s��

������敔�L���

���}���T�E�L�O�u����

�X��26���i�y�j10�F00�`11�F45�@�@�N���[�N��ٍu���@�@�Q���Җ�260��

�@���ƂȂ����N���[�N��ٍu���������̓�������W�҂Ŗ��܂�Ȃ��C�k�C����w�����y�c�̌��y�l�d�t�ɂ��u�s���퐶�v�u�i���̍K�v�̉��t�Ŏ��T�͖����J���܂����B

�@�i��͖{�w�o�ϊw���̑��Ɛ��ł���k�C������������ЁiHBC�j�̑D�z�䂩�肳���߁C�ŏ��ɁC�R�����O�������u�i������k�C����w�v�Ƒ肵�Ė{�w�̋ߋ�����C�u�������̊F�l�ɂ͖{�w�̋��͂ȉ����c�ɂȂ��Ă������������v�Ƃ̃��b�Z�[�W��`���܂����B���ɁC�ΎR�@���k�C����w�A�������������}�̈��A�Ƃ��āC������w����芪�����ƂƂ��ɁC�A��������̉ʂ���������Ӌ`�ɂ��Ęb����܂����B

�@�����āC���f���T���@�u�͂�Ԃ��v�̃v���W�F�N�g�Ɍg��闝�w�����@�̚��{���`�������u�����܂ł킩�����I�w�͂�Ԃ��x�ɂ��Ȋw�@�����킩��H�w�͂�Ԃ��Q�x�ɂ��Ȋw�v�Ƒ肵�ču�����s���C�킩��₷���C���[���A�������Ȃ��猤�����e��������܂����B

�@�����āC���}�̃X�e�[�W�ł́C�}���h�����N���u�̖k�C����w�`���R���E�}���h���j�X�e�B�R�u�A�E�����v���C�D�����Ȓ�����_�C�i�~�b�N�ȋȂ܂łS�Ȃ��I���C���ɑf�G�ȉ��F���������Ă���܂����B

�@�X�e�[�W�̒��߂�����́C�u�s���퐶�v�̐ď��ł��B�ď����ɂ͌b猗�������̌Ăт����Ŗ��������X�e�[�W�ɏオ��C�q�Ȃ̕��X�͐Ȃ𗧂��ׂ̕��ƌ���g�݁C��ꂪ��̂ƂȂ�t�B�i�[�����}���܂����B�������̊F�l�ɂ͖{�w�́g���h��̊����Ă������������ƂƎv���܂��B

�@�܂��C���T�J�n�O�ɂ́C�I�[�v���G�f���P�[�V�����Z���^�[�̓��c�ǎ��y���������삵���f���������X�N���[���ŏ�f���C�{�w�̓��F��F�ʖL���ȃL�����p�X���Љ�܂����B

�����y�c�ɂ�鉉�t |

�i��߂��D�z���� |

�{�w�̋ߋ������R������ |

���}�̈��A���q�ׂ�ΎR� |

�u�����隧�{�搶 |

�A�E�����ɂ�銽�}�̃X�e�[�W |

�b猗�������L�u�̊F�l |

�u�s���퐶�v�ď��ŎQ���҂���̂ƂȂ������ |

���ǁE�������Ís��

���w�����ȁE���w���C����w�@�E����w�����@�E����w���C�@�w�����ȁE�@�w���C�o�ϊw�����ȁE�o�ϊw��

���J�V���|�W�E���E�������E����������e��

�X��26���i�y�j14�F00�`19�F00�@�@�l���E�Љ�Ȋw�������猤�����iW���j103�����@�@�Q����171��

�@�{�V���|�W�E���́C�R�����O�����̈��A��C�O������́C�R�l�̍u�t�ɂ��e�u�����s���C�㔼����͋g���@�G�o�ϊw�����Ȓ��𑍍��i��Ɍ}���C�����ȃp�l���f�B�X�J�b�V������W�J���܂����B

�@�u���ƓS���v�ҏW���̈����@�L������V�����̗��̖ʔ�����Ӌ`�C���ɖk�C���ɐV����������Ă��邱�Ƃł̐V���Ȋy���ݕ��◷�̉\���ɂ��āC���������AIRDO���В��̏��с@�Ύ�����k�C���ɐV���������邱�Ƃ̌o�ϓI�Ӌ`�ɂ��āCJR�k�C���ό��J�������̒��J�쏁������JR�k�C���ɂƂ��Ă̈Ӗ���C���ʂ̊J�ʂ͔��ق܂łł��邱�Ƃ��瓹�쌗�ւ̈Ӌ`�Ƃ���ȊO�̒n��C���ɎD�y�𒆐S�Ƃ����������ւ̈Ӗ������ɂ��āC�ӌ����q�ׂ��܂����B

�@���N�R��26���̖k�C���V�����J�Ƃ܂Ŕ��N�ƂȂ�C2030�N�x��\�肷��D�y���L�����������ۑ�̓^�C�����[�Ŏs���̊S���������Ƃ���C�������ɉ����Ĉ�ʎs���Ȃǖ�170�����K��C���͖��ȂƂȂ�܂����B�\��̎��Ԃ߂��銈���Ȉӌ��������s���C�[�������u���V���|�W�E���͐������ɏI�����܂����B

�@���J�u����I����́C�e�w��������ɂ�鑍��C�����ŁC���w���E����w���E�@�w���E�o�ϊw��������ɂ�鍇�����e��s���C������������̕����o�Ȃ���C�a�₩�Ȋ��k�̂ЂƎ����߂����C�w�����Ă̌𗬂�[�߁C����̂����ɏI�����܂����B

�u�������鏬�ю� |

�p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q |

�Q���҂̗l�q |

��w�����ȁE��w��

�k�C����w��w���t���e��2015

�X��26���i�y�j14�F00�`19�F00�@�@��w���w�F��فu�t���e�v�@�@�Q����141��

�@��P���̎{�݁E�L�����p�X�c�A�[�ł́C�������c�A�[�R���_�N�^�[�ƂȂ�C�Q���҂��ē����܂����B���N�x�́u�z�q�����ÃZ���^�[�v���V���Ȍ��w�ꏊ�ƂȂ�C�Q���҂͑�ϋ����[�����ɐ����Ɏ����X���Ă��܂����B�܂��C�o�X�ō\���̖���������C�Q���҂͉�����Ȃ��猩�w���y���܂�Ă��܂����B

�@��Q���̍u����ł́C�}�����T��w�����C���������k�C����w�a�@���C���v���c�@�l�D�y����Z�~�i�[�ŗ�����������Ă��鏬�с@���k�C����w���_�������u�����s���܂����B���і��_�����́u����ɒ��ށ@����Ɋw�ԁv�Ƒ肵���u���́C���ɋ�������������e�ł���C�Q���҂͔M�S�ɕ��������Ă��܂����B

�@�u����͑�11��ڂƂȂ鉹�H�������w������^�����s���C�}����w�������12���̊w���ɏ��w�������^����܂����B

�@��R���̌�����ł́C�t���e�z�[���ɂĖk�C����w�����c�ƃs�A�m���t�ɂ��u�s���퐶�v�u�w�F��́v�̍��t����I����C���̌�C�匤�C���֏ꏊ���ڂ��C�j�����J�Â��܂����B�j�����ŁC��w�����F�T�[�N���ɂ��T�[�N�������̏Љ����܂����B�����w���ɂ�锭�\�͑�ύD�]�ŁC�w�����ꂩ��u���������Ŋ���p�����邱�Ƃ��ł��ėǂ������v�Ƃ̊��z�����������܂����B�����w���E�w������E�������E�������ꓰ�ɉ�a�₩�Ȋ��k�̂ЂƎ����߂����C�𗬂�[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�z�q�����ÃZ���^�[�̌��w�̗l�q |

�u�����鏬�і��_���� |

��w�����F�T�[�N���ɂ�銈�����\�̗l�q |

�ی��Ȋw�@�E�ی��Ȋw�����@�E��w���ی��w��

�ی��Ȋw�����@�z�[���J�~���O�f�[�i����Љ�E�u����j

�X��26���i�y�j13�F30�`16�F10�@�@�ی��Ȋw�����@6�K���c���@�@�Q����60��

�@�ɒB�L�s�����@������̊J�Â̈��A�Ɏn�܂�C����Љ�ł́C�ŋ߂̋��猤���ɂ��ďЉ�C�u����ł́C�����T�q���i�������ekb�T�[�r�X�i���Y�@�G�E�N�E�{�j��\������C��ʎВc�@�l�k�C�����Y�t���j�ɁC�u�o���e�����������Ă��ꂽ��Ȃ��Ɓ|�n��ɂ����鏕�Y�t������ʂ��ā|�v�Ƒ肵�C�t�����e�B�A���_�������Y�t���В��ɂȂ�C�n��ł��������V�������ƓW�J�Ƃ������琶�ݏo���ꂽ���̂ɂ��Ă��b�����������܂����B

�@���ɁC�F�V���u���i�k�C���Ȋw��w�ی���Êw���f�Õ��ː��w�ȋ����j�ɁC�u��������u�v�Ƒ肵�C�N���[�N���m�ɑ�����ĕ�������u�ƂƂ��ɁC���]�Ȑ܁C���]���|�C����Ȃ���l������X�̐i�������b�����������܂����B

�@�u����̎��^�����������ɍs���C�D�]�̂����ɏI�����܂����B

�J��̈��A������ɒB�����@�� |

����Љ�̗l�q |

�����u�t�ɂ��u�� |

�F�V�u�t�ɂ��u�� |

���w�����ȁE���w��

�ŐV�̎��w�����Ǝ��Ȉ�Â�m��I�I

�X��26���i�y�j13�F30�`15�F30�@�@���w�����Ȃ`���Q�K���w���u���@�@�Q���҂X��

�@���w���u���ŊJ�Â����u����ł́C�͂��߂ɉ��R�֘Y�����Ȓ��E�w���������}�̈��A���q�ׂ���C�{�N�S������g�p�\�ƂȂ������ړI��c�����C�V���Ȏ{�݂̐������܂߁C���w���̌������s���܂����B

�@���������C���Ȉ�Ëy�ь����̍ŐV�g�s�b�N�X�ɂ��āC�{�����ȏ����̊e����̋��������s���܂������C�Q���҂̓������Ƃ�Ȃǂ��Ȃ���C�e�����̐����ɔM�S�ɕ��������Ă��܂����B

�@���̌�C�ѓc����Y���a�@���i���ȒS���j���C���N�Ɉړ]���I���C�f�Â��J�n�������Ȑf�ÃZ���^�[�̏Љ���s���܂����B �@���w�����ȁE���w���̍u����́C�\�莞�Ԃ��čs���C����̂����ɏI�����܂����B

���R�����Ȓ��E�w�����ɂ�鈥�A |

�ѓc���a�@���ɂ��Z���^�[�Љ� |

�b��w�����ȁE�b��w��

�b��w���������27�N�x�ʏ푍��C

�t�H�[�����u�͂��������̃t�����e�B�A�E�x�b�c�v�i�𗬉�j�C���e��

�X��26���i�y�j13�F00�`18�F30�@�@�b��w���u�`����c���E�u���@�@�Q���ҁ@84��

�@�ߌ�P������J�Â����b��w���������27�N�x�ʏ푍��ł́C53���̓������ɂ��Q�����������C����26�N�x���ƕE���Z�̏��F�╽��27�N�x���ƌv��E���x�\�Z�ĂȂǁC�v�T���̋c�Ăɂ��ĐR�c���܂����B���̌�C84���̓������y�ъw�����Q�����ĊJ�Â����t�H�[�����i�𗬉�j�ł́C�u�͂��������̃t�����e�B�A�E�x�b�c�v�Ƒ肵�đ��ƌ�10�`60�N�ڂ̊e����̓������U�����C�����g�̌o�������b�����������ƂƂ��ɁC�A�E���T�����w���T�N���Ɍ����ăA�h�o�C�X��G�[���̂����t�����������܂����B�e�u���ɑ��ĂT�N���Q�`�R�����Ɏ����̏����̕�����������������ōu���҂Ɏ�������Ă��炢�܂����B�����w���Ɠ������Ƃ̌𗬂�}��Ƃ����_�ł͑�ϗǂ����ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���e��́C�ߌ�T��15������c���ɂĊJ�Â���C��70���̊w���E�������̎Q��������C�Z�����Ԃł͂���܂������C�𗬂�[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�z�[���J�~���O�f�[�����ɐZ��������Ӗ��ŁC���O�ɑ��ƌ�ߖڂ̔N�ƂȂ�e����Ƀz�[���J�~���O�f�[�ɍ��킹�ē�����̊J�Â����肢�����Ƃ���C�����V�N���Ƃ̓���������10���𗬉�ƍ��e��ɎQ�����Ă��������C��ϐ����̉�ƂȂ�܂����B

�L�O�ʐ^ |

�t�H�[�����ōu�����铯���� |

�t�H�[�����Ŏ��₷��w�� |

���e��̗l�q |

���Ȋw������

�k�����Z�𗬉�

�X��25���i���j13�F30�`19�F30�@�@���Ȋw�����ȁ@�@�Q����79��

�@�ŏ��ɁC��w����OB�EOG������ŋ߂̃g�s�b�N�X�ɂ��ču�����s���܂����B��w������́C���Ȋw�����Ȃ̑��R���G��������u�d�q�ƌ��̏������ԁF�ʎq�h�b�g�������̌��d���ϊ��v�Ƒ肵���u��������܂����BOB�EOG������́C�k�C���K�X������Ђ̌I�c�N�畔������C�u�G�l���M�[�̍��x���p�Z�p�ƃX�}�[�g�G�l���M�[�l�b�g���[�N�Љ�`���҂����܂�H�w����я��Ȋw�̖����`�v�Ƒ肵���u��������܂����B

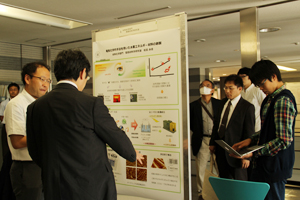

�@���������C21�������̑�w�@�����C�������錤�����̌������e�ɂ���OB�EOG�ɂ킩��₷����������Ƃ����|�X�^�[���\���s���܂����B���\��S������w����OB�EOG���M�S�Ɍ������e���c�_����p�������܂����B

�@���ɁCOB�EOG���Q�O���[�v�ɕ�����C�e�O���[�v�����ۂɂT�̌�������K�₵�Č��������̌�������w����ƂƂ��ɁC�w���E�����ƈӌ��������s���܂����B

�@�Ō�ɁC�H�w���H���ɏꏊ���ڂ��C���H�p�[�e�B�`���ō��e����s���܂����BOB�EOG26���C�E���E�w��53���̍��킹��79�����Q�����C�|�X�^�[���\�̕\���C���G���N�g���j�N�X�w�Ȃ̋ߋ��C�w���̏A�E�̘b�蓙�ő傢�ɐ���オ��܂����B�Ō�͖k�C����w�����c�̃��[�h�ɂ��u�s���퐶�v���̂��C�U��܂����B

���R�����̍u�� |

�|�X�^�[�W�� |

���Y�Ȋw�@�E���Y�Ȋw�����@�E���Y�w���^�k��������

���Y�w�����Ɛ��̂ǂ��`�u����`

�X��26���i�y�j14�F00�`16�F00�@�@�S�N�L�O��ّ��c���@�@�Q����48��

�@�u����ɐ旧���C����@�������@�������N�v�H�����������ۂ̏Љ�⋳�猤�������̋ߋ��̌�C���R�@���k���������i�k�C����w�A���������j����C�w�������̎v���o�������Ȃ��爥�A������܂����B�����āC�u����ł́C����������u�~�ނ��ڎw����̓��v�Ƒ肵�C�傫���Q�̕��ނɕ������N�W���̐i����Ԃ̈Ⴂ�ȂǁC�����[�����e�̂��b�����������܂����B�܂��C�ߌ~�Ɋւ��鐢�E��ɂ��Ă��C���ۉ�c�̓����܂��C�܂��܂���̌����Ȃ��ߌ~���ɂ��Ă��b�����������܂����B���ɂ́C�������C���E���C�w�����킹��50���قǂ��o�Ȃ��C�u���I����́C�o�Ȃ����w�����u�t���͂ݍ��k����ȂǁC�a�₩�ȕ��͋C�̂Ȃ������̂����ɕ�ƂȂ�܂����B

���R�k���������̈��A |

�������ɂ��u�� |

�u�����̗l�q |

���Ȋw�@�E�n�����Ȋw�����@

������Ȋw�����C�C�����u����C�R�[�X�E�������Љ�C�p�l���W���C���e��

�X��25���i���j14�F00�`19�F30�@�@�����C�u����C�W���F���Ȋw�@�@�@���e��F��w�����k���H���@�@�Q����69��

�@���N�͂܂��n�߂ɁC���N�x�n�݂��ꂽ������Ȋw�܂̎���������s���C���Ȋw�@�̊e��U���I�ꂽ�S���̎�҂��C����̒��C�܂����܂����B

�@�����āC�C�����ɂ��u������J�Â��܂����B����͍��ƌ������C�k�C���E���C�ٗ��m�C�������w�Z�����C��w�������C�����������Ƃ��ĎЉ�Ŋ���Ă���C�����U������u�����������C��w�@����̌������e���͂��߁C�A�E�����C���݂̎d�����e��C���̐E�ƂɏA���܂ł̌o�܁C���Ȋw�@�ł̌o�������݂̎d���ɂǂ̂悤�Ɋ�������Ă��邩�ȂǁC�ƂĂ������[�����b�����L���������܂����B

�@�u�����́C�ꏊ���ڂ��č��e����s���܂������C���Ɛ���w���C�����C����̍u���ҁC��҂��W���C��H�E���k���y����ł��܂����B�u���҂Ɍl�I�Ɏ����������C���Ζʓ��m�ʼn�b���y����C�Z�����Ԃł͂���܂������C�I�n�a�₩�ȕ��͋C�̒��Ō𗬂��邱�Ƃ��ł��܂����B

������Ȋw�����L�O�B�e |

�C�����u����̗l�q |

�u����u�҂̗l�q |

���w�@�E���w�����@�E���w���C�����Ȋw�@�E��[�����Ȋw�����@�^���w��������

���w���z�[���J�~���O�f�[

�X��26���i�y�j13�F30�`18�F00�@�@���w��2���ٌ��փ��r�[���@�@�Q����89��

�@�ŏ��ɁC�Q���ٌ��փ��r�[�����ɁC���w���̌������s���܂����B�ΐX�_��Y���w�����@���E���w�����C�����F�s����������̊��}�̈��A�̌�C�ΐX�����@�����ߔN�̉��g�ɂ�蕡�G�����������@�E�w�@�g�D�̐�����C���w�����߂���ŋ߂̃g�s�b�N�X�Ɋւ��ĕ��܂����B

�@�����ŁC�������̏��w���ɂ��C�O�̍��ۉ�c���ɂ����Č������\���s������w�@���R�����C���s���̃G�s�\�[�h�⏉�߂Ă̊C�O���\�ŋْ�����N�����Ă��܂������s�k�Ȃǂ����������\���s���C�������̕��X�͏Ί�ŕ��������Ă��܂����B

�@���̌�C���w��������ʏ푍����Q���ٍu�`���ŊJ�Â��C�c�Ăɑ���R�c���s���܂����B��N�ǂ��葽���̓������ɏo�Ȃ��������C������̉^�c�Ɋւ��ĔM�S�Ȏ����ӌ��������Ȃ���܂����B

�@����I����C���E���Ɠ������̓t�@�J���e�B�n�E�X�u�G�����C�\�E�v�Ɉړ����C���w����������𗬉�ɎQ�����܂����B�ΐX�����@���̈��A�̌�C���w�ȏo�g�̎R�����O��������C�{�w�̋��猤�������̗l�X�Ȏ�g�̏Љ�ƂƂ��ɁC�{�w�ւ̎x���̂��肢�̌�C�R�������̔����ɂ�銣�t�Ō𗬉���J�����܂����B

�@���H�`���ɂ��P���Ԕ��قǂ̉�ł������C�a�₩�ȕ��͋C�Ői�݁C���k�̍��Ԃɂ́C���E�������e�w�Ȃ̋ߋ�����C�܂��������̏o�Ȏ҂���͗��w�����������邨���t�����������܂����B

�@��������������̕�A�E���t�̌�C�������͏o�g�w�Ȃ̋����̈ē��ŗ��w�������ɖ߂�C���������w�C�����w���E�����Ƃ̍��k��ɎQ�����Č𗬂�[�߂Ă��܂����B

�ΐX���w�����@���̋ߋ��� |

������w���̔��\ |

�������̗l�q |

�𗬉�ň��A����R������ |

�_�w�@�E�_�w�����@�E�_�w��

�s�����J�E�_�w���ʍu����

�X��25���i���j13�F30�`15�F40�@�@�_�w����u���@�@�Q����132��

�@���c�@�Č����@���̈��A�̌�C�_�w�����@�̊�Ԙa�l���C�������u�������킩�����������v�Ƒ肵�āC��т��Č����̑ΏۂƂ���Ă����u�ꂢ����v�ɂ��Ă̍u��������܂����B�ꂢ���傪��Ă��炢���ɓ��{�ɂ����炳�ꂽ�̂��C�Ă����������߂ɖk�C���łƂ��ꂢ���傪�����������ƂȂǁC�ꂢ��������鋻���[���b������܂����B�܂��C���ݎ��g��ł��銣���ɋ����i��̈琬�̌����Љ������܂����B

�@�����āC�_�w�����@�̊ےJ�m�ȓ��C�������u�y���ЊQ���疽�����|�R�͂����ɕ���C�y���͂����ɉ^���̂��|�v�Ƒ肵�ču��������܂����B��B��20�N���̊Ԍp�����Čk���̌v���𑱂��ēy���ړ��̃��J�j�Y�����𖾂������Ƃ�C�j���[�W�[�����h�ł̓y���^���̉�͂ȂǁC�u�n���Ɗi���v���Ă��������̏Љ����܂����B�y���̑傫�ȓ����̂Ȃ��ōЊQ�����S�ɖh�����Ƃ͕s�\�ŁC���Ђ�ڎw���C�Ō�͔�������̏d�v�����w�E���܂����B

�@�����������ł͂Ȃ���ʎs���̕��ɂ��������z�����������C��u���������ɂȂ�132�l�ɎQ�����������܂����B���搶�̑�ϋ����[���C�h���I�Ȃ��b�ɁC�F���������Ă��܂����B

��ԓ��C���� |

�ےJ���C���� |

���ߐs�����������̎Q���� |

���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�C���f�B�A�E�R�~���j�P�[�V���������@

HCD��IMCTS�C����meet�݊w��

�w������w�@PR�r�f�I���f�C�C�����u����i�P���E�Q���j�C�ݍZ���p�l�����_��F�~�j�V���|�W�E���u�ݍZ���ƍl����[���̉ߋ��E���݁E

�����v�C���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�������E���e��

�X��26���i�y�j13�F00�`20�F00�@�@���f�B�A�E�R�~���j�P�[�V���������@���f�B�A���@�@�Q����80��

�@�C�����u�����P���ł́C�������j���i�É���w�O���[�o����搄�i�����C�����j���C�u����̃R�~���j�P�[�V�������x����q�m�r�̒T���F���{�ꋳ��E���ݍs�ו��͂�ʂ��āv�Ƒ肵�āC�܂��C��Q���ł͐ԕ�Y�����i�ό��n�����{��\�Ј��j���u�ό��Ƃɂ�����N�Ƃ̎����F�m���Ă����ׂ������ȁI�H���v�Ƒ肵�ču�����������܂����B

�@�ݍZ���p�l�����_��u�ݍZ���ƍl����[���̉ߋ��E���݁E�����v�ł́C���ۍL�f�B�A��U�y�ъό��n����U�̗���U�̔��m����ے��w�������C���Ƃ��āC�����j�]����̍Đ���ڎw���[���̎��Ԃ⍡��̊������e�[�}�Ƀf�B�X�J�b�V�������s���C�{�w�@�̓`���ł���v���W�F�N�g�^���K���Č����܂����B���O����������Ȏ��^�������s���C�����̂���Â��ƂȂ�܂����B

�@�������ł́C�D�y�C�����C�k���ɂ����銈���Ȋ����ɂ��ĕ��s���C����C������̑g�D��������ɍ��߂Ă������Ƃ��ۑ�ɋ����܂����B�������e��͏C�����C�����C�݊w����{�w�@��OB�����œ��킢�C����̂����ɏI�����܂����B

�H�w�@�E�H�w�����@�E�H�w��

�k�C����w�H�w�n�C�m�x�[�V�����t�H�[����2015�C�k�H��T�[�N���W���C

�ی�ҁEOB�EOG�Ƃ̑S�̍��e��

�k�C����w�H�w�n�C�m�x�[�V�����t�H�[����2015

�X��25���i���j13�F30�`16�F15�@�@���Ȋw�����Ȃ`21�����C�Q�K���r�[�@�@�Q����88��

�@�J��̈��A�̌�C�u���̕��Ƃ��ăC�m�x�[�V�����Ɋ֘A�����u�������Ȋw�����Ȃ`21�����łQ����{���܂����B

�@�ŏ��ɁC�k�C���K�X������ЃX�}�[�g�G�l���M�[���i���̌I�c�N�畔������u�G�l���M�[�̍��x���p�Z�p�ƃX�}�[�g�G�l���M�[�l�b�g���[�N�Љ�`���҂����܂�H�w����я��Ȋw�̖����`�v�ɂ��Ĕ��\���s���܂����B

�@�����āC���Ȋw�����Ȃ̑��R���G��������u�d�q�ƌ��̏������ԁF�ʎq�h�b�g�������̌��d���ϊ��v�ɂ��Ĕ��\���s���܂����B

�@���������C�|�X�^�[���\�̕��Ƃ��āC�Q�K���r�[�ōH�w�����@�y�я��Ȋw�����Ȃ̍ŋ߂̑�\�I�������ʂɂ��āC36��̃|�X�^�[���\�����{���܂����B���̃|�X�^�[���\�̂���20�ۑ�ɂ��ẮC�H�w�n�A�g���i���z�[���y�[�W�ōH�w�n�����҃V�[�Y�WVol.13�Ƃ��Č��J���Ă��܂��̂ŁC���Ђ����肢�܂��B

http://labs.eng.hokudai.ac.jp/office/elo/jp/seeds/

�k�C���K�X������Ё@�I�c�� |

�M�S�ɍu�����Q���� |

�p�l���W�� |

�k�H��T�[�N���W��

�X��25���i���j16�F00�`20�F00�C26���i�y�j�X�F00�`17�F00�@�@�H�w�����ʌ��փz�[��

�@��������̓W���Ƃ������Ƃ�����C�z�[���J�~���O�f�[����҈ȊO�ɁC�݊w����O������̗��K�҂̕��X���C�����~�߂č�i�Ɍ������Ă����̂���ۓI�ł����B

|

|

|

�T�[�N���W���̗l�q |

||

�u���E�ɍK���������炷�H�w�v

�X��26���i�y�j13�F30�`16�F00�@�@�H�w�����@�@�@�Q����233��

�@�ی�҂Ƃ̍��k��ł́C�ŏ��ɍH�w�����y�ы���E�L�����A��掺���ɂ��C�l�X�Ȗʂ���H�w�̋���E�����̌���ɂ��ču�����s���C���Ɋe�R�[�X�ɕ�����C�S�������ɂ��R�[�X�̐�����ʖʒk�����s���܂����B

�@�Q�������������͂��݂��w���������������C�܂��݊w���݂̂Ȃ炸�ی�҂̕��X�Ƃ��N����Č𗬂�[�߂��肵�Ă��܂����B

|

�v���O����

�@�Љ��Պw�R�[�X�E���y����w�R�[�X�@�u�y�؎������ւ̎v���ƍ���̓y�؋���v |

�ی�ҁEOB�EOG�Ƃ̑S�̍��e��

�X��26���i�y�j16�F00�`17�F00�@�@�H�w���H���@�@�Q����131��

�@�ی�҂̕����Q������鍧�e��́C�H�w���ł͏��߂Ă̎��݂ł������C70���߂��ی�҂̕��X���܂ށC����130���ȏ�ł̑�K�͂Ȃ��̂ƂȂ�܂����B

�@���e��̖`���ł́C���a�L�t�H�w��������̈��A������C���������C�n�꒼�u�H�w��������������炲���A��������������C�ΎR�@���k�C����w�A���������ɂ�銣�t�̉����Ŋ��k�Ɉڂ�܂����B

�@�Q�����ꂽ�ی�҂̕��X�́C���������⑼�̕ی�҂̕��ƔM�S�ɂ��b������Ă���C�܂��C�������̕��X�����F�Ƃ̍ĉ��傢�Ɋy����ł����܂����B

�@�Ō�͏��эK���H�w�����@�������@������̕�̈��A�ɂ��C����̂����ɏI�����܂����B

���a�H�w�������A |

�ΎR�k�C����w�A���������ɂ�� |

���k���i |

��w�����@�E��w��

��w���n��60���N�L�O�u����

�X��26���i�y�j15�F50�`16�F40�@�@��w���Տ���w�u�`���@�@�Q����130��

�@�L�O���T�̌�C�z�[���J�~���O�f�[�̊��Ƃ��ĊJ�Â����u�n��60���N�L�O�u����v�ł́C�{�w��17���i1974�N���j�̌��c�����搶�i������w��w�@��w�n�����ȋ����j�ɁC�u�k���E���ƌ����Ō��o����G�^���p�N���ɖ������āv�Ƒ肵�C�{��w���ł̑��ƌ��������������Ƃ��Ĕ��W����Ă��������g�̂���܂ł̌����̗�����C�����̎v���o�b�������Ă��b�����������܂����B���������s��ꂽ�C15���i1972�N���j���c�@���搶�i�{�w��w�����@���C�����C�O��w�����@���j�́u��w�̑�O�����瓑���̎�����}���āv�Ƒ肵���u���ł́C���q������i�݁C18�ːl���������Ă����䂪���ɂ����āC�����w�����ʂ���Ɨ\�z�������y�т���Ɏ�����̑�w�W�҂��ǂ��Ώ����Ă����ׂ����C�ȂǂɊւ��Ă��b������܂����B

�@�u����I����C�������Ώۂɉ��C�E���z�H�����I�����������̓�������s���C�V������������������������w���Ă��������܂����B�������͍ݐЂ��Ă������̗l�q�Ƃ̈Ⴂ�ɋ����ꂽ��C��������ł����������l�q�ŁC�\�莞�Ԃ߂��D�]�̂����I�����܂����B

���\���錘�c���� |

���\���鏼�c���C���� |

�k���������t�B�[���h�Ȋw�Z���^�[

�u�������Y�����_��v�~�j�c�A�[�C�A�����̌��w

�X��26���i�y�j�~�j�c�A�[�^14�F30�`15�F00�C15�F30�`16�F00�@�A�����^�X�F00�`16�F00�@�@�������Y�����_��C�A�����@�@�Q����30��

�@�u�������Y�����_��v�~�j�c�A�[�ɂ����ẮC�X���̎Q���҂�����C���q�n�C���ɋy�уX�X�L�����ޏ�ŎR�c�q�F�_�꒷���������s���܂����B�Q���҂���́C�g�߂ɍ앨��ƒ{�ɐG���ꂽ�ƁC�D�]�ł����B

�@�܂��C�A�����ɂ����ẮC���L���N��ɂ킽�鑲�Ɛ���21�����������C�����E�����فE�{������L�O�قȂlj����������������Ɍ��w���Ă��܂����B

�u�������Y�����_��v�~�j�c�A�[ |

�u�A�����̌��w�v�̗����� |

�����}����

���W���F�u�k�C���̒n���v�p�l���W���C�uTEDxHokkaidoU�A�g�}���v�W��

�X��26���i�y�j�X�F00�`19�F00�@�@�����}���ٖ{�ك��r�[���I�[�v���G���A�@�@�Q����10��

�@�k�C���̒n���́C�u��m�v�i�\���v�`�y�b�^�u�ꂪ�����Ⴒ���ᗎ���Ă����v�̈Ӂj��u�ϒO�v�i�V���N�E�R�^���^�u�Ă̑��v�̈Ӂj���C���̑����̓A�C�k��ɗR�����Ă��܂����C���{��ɗR�������n����u�����v�����{���I���疽�����ꂽ�n��������܂��B

�@�ꌹ�ɂ͏�������܂����C�����}���قł́C�R�c�G�O���w�k�C���̒n���x����b�����Ƃ��āC�����n���̗R���C�ꌹ�����Љ�܂����B

�@TEDxHokkaidoU�A�g�}���W���́C10��11���i���j�J�Ẫg�[�N�C�x���g�uAllure of Adventure�v�ɂ��킹�C�^�c�X�^�b�t���I�u�`���̗U�f�v���v����������}����W�����܂����B

�@�z�[���J�~���O�f�[�����̌��w�҂͏��Ȃ������̂ł����C�W�����Ԓ��͑����̓������⌳���E���̕��C�s���̕��ɂ������������C�D�]�܂����B

���r�[�ł̃p�l���W�� |

![�W�����Ԓ��̕]��](images/739-ph59.jpg) �W�����Ԓ��̕]�� |

�I�[�v���G���A�ł̐}���W�� |

����������

���J�F�g�Y�����������̃K�C�h�c�A�[

�X��26���i�y�j10�F00�`16�F40�i�U��j�@�@���������ف@���J�F�g�Y�����������@�@�Q����40��

�@���������ق͗��N�V���̃��j���[�A���I�[�v���Ɍ������C�H���������Ă��܂����C�D�y�L�����p�X���ł́C�����̓������⌳���E���̕��X�̎v���o�����ݍ��܂�Ă�����j�I�Ȍ����̈�ł��̂ŁC���̓x�̃z�[���J�~���O�f�[�P�������̎��݂Ƃ��ē��������{���܂����B

�@���J�F�g�Y�����������́C���̓x�̑ϐk���C�H���ɂ����đϐk�ǂ��ݒu�����ȂǁC�P���̊�@�ɉ��x���m���܂������C�ۑ��ɑ���M���v���������Ă��鑽���̊W�҂�̂��x���ɂ��C���̎p�𗯂߂邱�Ƃ��ł��܂����B�����̒��ɂ͉�������������Y���@��ƂƂ��ɐ����p�l����z���邱�Ƃɂ���āC���J�������������m�Ȃ����ł��y����ł���������H�v���{���܂����B

�@���̓x�̊��̈ē����Ƃ��ẮC���ك{�����e�B�A�ł���֘A�����𑽂����Ă����������R��q�������͂��߁C���قōz���W�{�����������Ă������}�厡���_�����ƌ�C�ƂȂ�R�{���i�y���������߂܂����B�Ȃ�ׂ������̕��ɂ��������������߂ɏ��v���Ԃ�40���Ԓ��x�Ƃ��C�P���ԂɂP��C�v�U��̈ē��c�A�[���v�悵�܂����B�c�A�[���e�́C���J�������̐��������̉������n�߁C�����Ől�H��̌������e�Ƃ��̉ߒ��C����ɂ��̌�ɓW�J����Ă������l�X�Ȍ���������Љ�C�Ō�ɐ��M�Ƃ܂��͌|�p�ƂƂ��Ă̑��ʂɂ��G��邱�ƂŁC���J�������̑��ʂȐl���������Ă���������悤�w�߂܂����B

�@���v40���̕��ɂ��z�����������C��ςɂ��₩�Ȉē��c�A�[�ƂȂ�܂����B

�Q�����ꂽ���X�Ƃ̋L�O�ʐ^ |

�W�������ē�����l�q |

�w�����w�����ہi�k�C���n�捑����w�A�g����@�\�j

�o�������u���Ƒ̌���C�������{����A�g���{�ɂ�����ICT�@���

���p�����Ő�[�̍�������ɂ���

�X��26���i�y�j13�F00�`16�F30�@�@�������琄�i�@�\�r�Q�u�`���C�r12�u�`���@�@�Q����10��

�@�ŏ��ɁC�{���Ƃ�PR�r�f�I����f���C�{���Ƃ̊T�v��o�������u���ƃV�X�e���̋@��\�����ɂ��ďЉ����C����26�N�x���������{���ꂽ���u���Ƃ̒�����C��u�`���ɂ����čs��ꂽ���ƁC�������ɂ����čs��ꂽ�A�N�e�B�u���[�j���O�^���Ƃ̈����Љ�܂����B

�@�܂��C�{�V�X�e���ɂ�蓱�����ꂽ�d�q�����̋@�푀��̌����s���C���u�����Ƃ̑��݂̏������݂��ł��邱�Ƃ�̌����Ă��������܂����B

�@�����āC�͋[���ƂƂ��āC�ŋ߂̖{�w�Ɋւ�������o�肵�C�N���b�J�[�ƌĂ�鉞�����u�ɂ�藈��҂ɉ��Ă��������܂����B

�@���̌�C����҂Ƒo�������u���ƃV�X�e���≓�u���Ƃ̎��{�K�́C�{�V�X�e���̍���̉\�����ɂ��Ĉӌ��������s���܂����B

�o�������u���Ƒ̌���̗l�q |

�k��L�����p�X�r�W�b�g�v���W�F�N�g�i�w���������ےS���j

�L�����p�X�c�A�[ −����k�吶�Ƃ߂���L�����p�X����−

�X��26���i�y�j13�F00�`15�F00�@�@�D�y�L�����p�X�\���@�@�Q����10��

�@�c�A�[���́C�X�^�b�t�ł��錻���w�����R�[�X���ɂ���e�w���̌��݂̗l�q�Ȃǂ��Љ�C�Q���҂���{�w�Ŋw��Ă��������̘b���f���Ƃ����`�Ői�s���܂����B�Q���҂���͖{�w�Ŋw��Ă����������v���o���ĉ������ސ������������ŁC�\���̐V���������ւ̎���Ȃǂ�����C�X�^�b�t�ł��錻���w��������ɓ����Ȃ���Q���҂̍݊w�����̗l�q�ɂ��ďڂ���������ʂ�����ȂǁC�����w���Ɠ��������𗬂�[�߂�M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B

�@�c�A�[�I����ɂ́C�Q���҂���́u�����C���j���ɂ��ď��߂Ēm�邱�Ƃ�����C��ϕ��ɂȂ����v�u�̂Ƃ͕ς�����Ƃ��낪�����������v���̊��z�����܂����B

�@�k��L�����p�X�r�W�b�g�v���W�F�N�g�ł́C�N�ɐ���C��ʎs�������̃L�����p�X�c�A�[���s���Ă���C���H�ɂ��L�����p�X�c�A�[�����{����\��ł��B����C���Q���������������X����f�����Ƃ��ł����ߋ��̗l�q�Ȃǂ��Q�l�ɂ��C���ꂩ��̃L�����p�X�c�A�[�����ǂ����̂ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B

�L�����p�X������������w���Ɠ����� |

�����w���X�^�b�t�ɂ��K�C�h�� |

�L�����p�X�̍��̂���荇���l�q |

�Y�w�E�n�拦�����i�@�\

�k�L�����p�X�ƎY�w���������̏Љ�

�X��26���i�y�j11�F30�`13�F30�@�@�N���[�N��قR�K�W����@�@�Q����30��

�@���Y�H�ނ�Ў�ɁC������OB�COG�̕��ɂ��z�����������C�M�S�Ƀp�l����p���t���b�g�����Ă��������܂����B�Ȃ��C�{�o�W�ɂ͖k�僊�T�[�`���r�W�l�X�p�[�N���i���c��ɂ��Q�����������C�k�L�����p�X�̗��j�̕ϑJ�ƁC�ŐV�̍q��ʐ^���g�����p�l���ɂ��������s���Ă��������܂����B

�@OB�COG�̊F�l�ɂ́C�{�w��k�C���ɉ��炩�̍v�����������Ƃ����ӎv���������̕���������������Ⴂ�܂��B��������̋C�������Ђ��Ђ��Ɠ`���������ƂȂ�܂����B

�����̗l�q |

�W���p�l�� |

�ق������ǂ�������

�z�[���J�~���O�f�[�E�����`�p�[�e�B�[

�X��26���i�y�j11�F30�`13�F30�@�@�N���[�N��قR�K�W����@�@�Q����164��

�@�ߓ����v�ق������ǂ��������̊��}���A�Ɉ��������āC�R�����O�k�C����w�����ƐΎR�@���A���������̈��A��������������C���e�ɓ���܂����B

�@�k�C����w�̖����C�S������W�܂����������C���}���T�̃X�e�[�W�ɍʂ��Y�����w�����ɂ����͈������̑吷���ŁC�k�C���Y�̃`�[�Y�E�T�[�����E�n���Ȃǂ��ӂ�Ɏg���������ɐ�ۂ�ł��Ȃ���C���k�▼�h�����ȂǂŐe����[�߂܂����B

�@�܂��C�������ł̎Y�w�E�n�拦�����i�@�\��Ẫ|�X�^�[�Z�b�V���������̃p�[�e�B�[�Ɨ��X���܂��čD�]�ł����B

�@��́C�V���a�Y�A��������E�ق������ǂ��������̉����ł��J���ƂȂ�܂����B

�ߓ���̊��}���A |

�i��̍�{�@�e��� |

|

|

|

�p�[�e�B�[���i |

||

�b猗�������

�����u���Ɨ��̂̏W��

�X��26���i�y�j14�F30�`18�F00�@�@�N���[�N��ّ�W��@�@�Q����100��

�@���̂��������u���́C�k��ɂ�����L�����Y�����̑��l�҂ł���_�J���F���_�����i�r33�N�����j�ɂ��u�L�����Y�Ɩk��E�b猗��v�Ƒ肵�čs���܂����B�_�J���_�����́C�b猗��ɊĎ���̗������⎑�������瓖���̗������悭�P������C�k�_�����̋C�T�ɂ݂Ȃ����Ă������Ƃ��Љ�܂����B����ɎЉ��`�C���R�v�z�ɌX�����Ă����L�����C�_�ȑ�w�������Ȃ�����C�ȁE���q�̎��������������ɑސE���C��ƂƂ��ēƗ�����ƂƂ��ɁC���z���т��L�������̈₵���q��̉���Ɍ����ē����o���l���莆�Ȃǂ̎��������Ƃɉ�����܂����B�Ō�ɁC�w�l���_�̏����ҏW�҂ƌy���̕ʑ��ŐS������܂ł́C����ɋ�Y����g�l�ԗL���h�̗��z��`�҂Ƃ��Ă̐��������Љ�܂����B

�@��Q���́u���̂̏W���v�ɂ́C�P����啝�ɒ��������y����C10��̌������܂ŁC70�Έȏ�̔N�̍����ĕ��L�����Ԃ��Q�����܂����B�P��́u�s���퐶�v�ď��̌�C�V��������Ƃ��Ď������V���i�r38�����j����_�����i�r40���j�̎w���Ńh�C�c��ŁC���V�A��ŁC�A�C�k��ł́u�s���퐶�v��M�����܂����B�܂��C��������삯�����{�ꐳ���Y���i�r28���j���Q�N������Ō��������ł��̒��Ԃƍ������C����ɁC���ݓ�����Ői�s���̂R��̉����ō��u�s���퐶�vCD����ɋ��͂��Ă���Ă���k�C����w�����y�c�̌��y�l�d�t�̃����o�[���C�o�C�I�����Łu�s���퐶�v�̂ق������̂����t���Ă���܂����B

�@�e�N�㏇�Ŗ����̂�؉̕���������C�u�s���퐶�v���T�Ԃ܂ʼn̂��C�Ō�ɗ��N�̍ĉ�������āu�ʗ��̉́v�Œ��߂�����܂����B

�L���̐S�����͂���_�J���_���� |

�u�s���퐶�v��M�����铯���� |

���̂̏W���ɉԂ�Y��������y�c���ɂ�鉉�t |

����g�ݍ����āu�s���퐶�v������ |