北海道大学ホームカミングデー2016の開催

―第5回ホームカミングデーを終えて―

広報室総長補佐 西口 規彦

同窓生を迎えるにあたり,全学行事と部局・同窓会が主催する行事を企画しました。全学行事としては,クラーク会館講堂を会場に「歓迎式典・記念講演会」を開催しました。講演会に続いて,現役学生による歓迎のステージ,恵迪寮同窓会の有志による寮歌斉唱が行われ,様々な世代の同窓生が一堂に会し,同窓生同士のさらなる繋がりを期待できる会となりました。

全学行事の終了後には,本学,校友会エルム及びほっかいどう同窓会が共催のランチパーティで交流を深め,学生時代を懐かしみながら各学部等へ足を運ぶ同窓生が多く見られました。

多くの部局や同窓会が23日(金)から24日(土)にかけて,ホームカミングデー開催に合わせて講演会や研究室見学会,懇親会,同窓会総会などを開催し,まさに大学全体の同窓会となりました。各部局ではそれぞれ,現役学生と同窓生,旧教職員との交流を図る企画を実施したり,在学生の家族が参加する企画を行ったりと,様々な形の交流の場が広がりました。

次回,第6回のホームカミングデーは来年,平成29年9月30日(土)に予定しています。来年も各部局・同窓会等のご協力を得て,同窓生の皆様に喜んでいただけるイベントにしていきたいと考えています。再び多くの同窓生が集うことを願っております。

|

|

|

|

|

|

||

当 日 の 様 子 |

||||

全学行事

総務企画部広報課

歓迎式典・記念講演会

歓迎式典・記念講演会

9月24日(土)10:00〜11:45 クラーク会館講堂 参加者約270名

会場となったクラーク会館講堂が多くの同窓生や関係者で埋まるなか,北海道大学交響楽団の弦楽四重奏による「都ぞ弥生」「永遠の幸」の演奏で式典は幕を開けました。

司会は本学経済学部の卒業生である北海道放送株式会社(HBC)の船越ゆかりさんが務め,最初に,山口佳三総長が「進化する北海道大学」と題して本学の近況を報告し,「同窓生の皆様には本学の強力なサポーターになっていただきたい」とのメッセージを伝えました。次に,石山 喬北海道大学校友会エルム会長が歓迎の挨拶として,国立大学を取り巻く環境とともに,校友会エルムの果たす役割や意義について話されました。

続いて,恐竜研究で世界を牽引する総合博物館の小林快次准教授が「恐竜研究最前線 北海道大学が恐竜研究で大活躍!」と題して講演を行い,わかりやすく,ユーモアを交えながら研究内容を説明しました。

そして,歓迎のステージでは,パイプオルガン研究会の辻 ゆりさんが,荘厳な曲調から軽やかで楽しい曲まで4曲を披露し,会場に素敵な音色を響かせてくれました。

ステージの締めくくりは,「都ぞ弥生」の斉唱です。斉唱時には恵迪寮同窓会の呼びかけで役員等もステージに上がり,客席の方々は席を立ち隣の方と肩を組み,会場が一体となりフィナーレを迎えました。同窓生の皆様には本学の“今”を体感していただけたことと思います。

交響楽団による演奏 |

本学の近況を報告する山口総長 |

歓迎の挨拶を述べる石山会長 |

講演する小林准教授 |

パイプオルガン演奏者の辻さん |

恵迪寮同窓会有志の皆様 |

「都ぞ弥生」斉唱で参加者が一体となった会場 |

部局・同窓会主催行事

文学研究科・文学部,教育学院・教育学研究院・教育学部,法学研究科・法学部,経済学研究科・経済学部

公開シンポジウム・同窓会総会・同窓会合同懇親会

9月24日(土)14:00〜19:00 人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)103室等 参加者107名

冒頭,山口佳三総長の挨拶後,小内 透教育学部長の司会により,前半部門は3人のシンポジスト(北海道銀行頭取 笹原晶博氏,コープさっぽろ理事長 大見英明氏,元北翔大学学長,札幌遠友塾自主夜間中学代表 遠藤知恵子氏)による提言がなされ,後半部門は教育学部同窓会長である竹田正直名誉教授の総合司会で,参加したシンポジストを交えて討論を行いました。参加者からも質問等があり,活発なパネルディスカッションが展開されました。

地域が縮小していく問題は,北海道が直面する喫緊の課題と考えられ,本シンポジウムには同窓生に加えて一般市民など約110名が訪れ,充実したシンポジウムは成功裡に終了しました。

公開講演会終了後は,各学部同窓会による総会,次いで,文学部・教育学部・法学部・経済学部同窓会による合同懇親会が行われました。懇親会には秋元克広札幌市長(法学部同窓生)をはじめとして多くの同窓生が出席し,和やかな歓談のひと時を過ごし,学部を超えての交流を深め,盛会のうちに終了しました。

山口総長の挨拶 |

パネルディスカッション |

シンポジウムの様子 |

医学研究科・医学部

北海道大学医学部フラテ祭2016

9月24日(土)13:30〜19:00 医学部学友会館「フラテ」 参加者127名

第1部の施設・キャンパスツアーでは,教員がツアーコンダクターとなり,参加者を案内しました。今年度は細胞生理学分野,法医学解剖室,遺伝子病制御研究所,生体試料管理室,陽子線治療センターの5箇所が見学場所となり,参加者は大変興味深そうに説明に耳を傾けていました。また,キャンパスツアーでは名所の解説を聞きながらバスで大学構内を巡っていただきました。ポプラ並木やクラーク像では途中下車をして楽しんでいただきました。

第2部の講演会では,笠原正典医学部長,寳金清博北海道大学病院長,廣重 力名誉教授(元本学総長)が講演を行いました。特に廣重名誉教授の「大学ガバナンスの20年」と題した特別講演は,参加者より「大変感銘を受けました」とのご感想をいただくなど,大変好評でした。

講演会終了後は第12回目となる音羽博次奨学基金授与式が行われ,笠原医学部長より11名の学生に奨学金が授与されました。

第3部の交歓会は,北海道大学男声合唱団と医学部生によるピアノ伴奏にて「都ぞ弥生」「学友会歌」が披露された後,浅香正博同窓会長のご挨拶・乾杯により開宴されました。北海道大学交響楽団の弦楽四重奏の演奏の中,現役学生・学生父母・同窓生・教員が一同に会し,和やかな歓談のひと時を過ごしながら交流を深めることができました。交歓会の半ばには医学部公認団体による活動紹介が行われ,最後に参加者と北海道大学男声合唱団が「都ぞ弥生」を合唱し,盛会の中フラテ祭を終えることができました。

医学部施設ツアーの様子 |

キャンパスツアーの様子 |

廣重名誉教授の講演 |

交歓会の様子 |

保健科学院・保健科学研究院・医学部保健学科

保健科学研究院ホームカミングデー

9月24日(土)13:30〜16:10 保健科学研究院大会議室(C棟6階) 参加者30名

齋藤 健研究院長からの開催の挨拶に始まり,分野紹介では,各分野から分野の各種構成等及び最近の教育研究について紹介し,講演会では,久保雅義氏(新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科・教授)に,「チョイス」と題し,本学医学部保健学科の前身である医療技術短期大学部を含め,6つの大学を経て7つ目の大学で教職につくまでの「選択」,特にアメリカにおける幾つかの大学での勉学及び研究の経験についてお話しいただきました。次に,澁谷 斉北海道大学病院医療技術部長に,「“臨床検査室は宝の山”をどのようにとらえ実践すべきか」と題し,臨床検査技師として,自身が臨床検査に埋もれている何かを見出すことの感動等を含め,特に細菌検査室に勤務していた時期の研究体験について話がありました。

講演後には,質疑応答も行われ好評のうちに終了しました。

開会の挨拶をする齋藤研究院長 |

分野紹介の様子 |

久保氏による講演 |

澁谷北海道大学病院医療技術部長による講演 |

歯学研究科・歯学部

北大の歯学教育,研究,臨床の現状−創立50周年を控えて−

9月24日(日)13:30〜15:00 歯学研究科A棟2階歯学部講堂 参加者20名

歯学部講堂で開催された講演会では,はじめに横山敦郎研究科長・学部長が歓迎の挨拶を述べた後,来年には歯学部創立50周年を迎えることを含め,歯学研究科及び歯学部の現況報告を行いました。

引き続き,歯科医療及び研究の最新トピックスについて,本研究科所属の各分野の教員が報告を行いました。参加者はメモをとるなどしながら,各教員の説明に熱心に聞き入っていました。

今年からは,在校生父母も対象として案内し,参加者からは教育内容等について質問がなされるなど盛会のうちに終了しました。

横山研究科長による挨拶 |

各分野からの研究及び臨床報告の様子 |

獣医学研究科・獣医学部

獣医学部同窓会平成28年度通常総会,新評議員会・新理事会,

フォーラム「獣医学部とアフリカの関わり〜歴史と将来〜」,交流会,懇親会

9月24日(土)13:00〜18:45 獣医学部講義棟会議室・講堂 参加者65名

獣医学部同窓会平成28年度通常総会では,45名の同窓生にご参加いただき,平成27年度事業報告・決算の承認や平成28年度事業計画・収支予算案など計4号の議案について審議しました。その後,65名の同窓生及び学生が参加して開催したフォーラム(交流会)では,「獣医学部とアフリカの関わり〜歴史と将来〜」と題して,約30年前に開始されたODA(政府開発援助,無償資金協力)及びJICAザンビア大学獣医学部技術協力プロジェクトへの中心的関与を通した本学獣医学部とザンビア大学獣医学部との関係を,その舞台裏から発展的に進歩した現在の状況,そして今後について議論しました。両大学間の双方向の教育協力及びパートナーシップ構築へと進んだ経緯を振り返り,それをもとに将来への提言をまとめました。話題提供として,本学部の名誉教授,現役教授,研究員,学生だけでなく,工学研究院の副研究院長にも本学全体へと拡大したザンビア大学との研究協力の一部が紹介されました。その後開催された懇親会の場においても,フォーラムの熱い情報のやり取りは活発に行われました。

獣医学研究科・獣医学部のいわば代名詞の一つになったザンビア大学との関係について,世代間の情報交換が進みづらい面もありましたが,今回のフォーラムを通してそれを深めることができ,大変意義深い,大盛況のホームカミングデーとなりました。

獣医学部同窓会通常総会及びフォーラム参加者 |

情報科学研究科

北楡会・北海道大学情報系交流会

9月23日(金)13:30〜18:00 情報科学研究科講義室・ロビー 参加者105名

開会挨拶に続いて,21研究室の大学院生が,所属する研究室の最近の研究内容について,北楡会会員や教員にわかりやすく説明するポスター発表が行われました。ポスターの前では,予定された時間の終了間際まで,発表内容について活発に議論する姿が見られました。

引き続き,講演会が行われ,経済産業省北海道経済産業局地域経済部長の寒川卓知氏から「地域経済の発展に関わる立場からみた大学の地域貢献・産学官連携への期待」,株式会社日立製作所CSR・環境戦略本部担当本部長兼企画部部長の高橋和範氏から「日立グループの経営企画と研究開発戦略」,本研究科情報理工学専攻の田中 章教授から「色復元の数理モデル−褪色カラーフィルムからの色彩復元−」の3件の講演がありました。

その後行われたポスター表彰と意見交換会では,3件の発表が優秀ポスター賞に選ばれ,伊藤明男北楡会会長より賞状が手渡されました。また,ポスター発表について教員,学生と北楡会会員との意見交換を行い,出席した北楡会会員から,研究成果についてわかりやすく伝えるためのアドバイスをいただくなど,和やかな雰囲気の中,閉会となりました。

開会の挨拶 |

ポスター展示 |

田中教授の講演 |

水産科学院・水産科学研究院・水産学部,北水同窓会

水産学部卒業生のつどい〜講演会〜

9月24日(土)14:00〜16:00 学術交流会館第1会議室 参加者46名

講演会に先立ち,安井 肇学部長から函館キャンパスにおける施設整備の状況や教育研究活動の近況報告の後,横山 清北水同窓会会長(北海道大学校友会エルム理事)から,学生当時の思い出を交えながらのご挨拶がありました。続いて,講演会では,荒井教授による「なぜ北大には水産学部があるのか?!〜札幌農学校における水産学事始めから,北海道大学の持続可能性水産科学へ向けて〜」と題した講演が行われ,水産学部における過去の出来事や函館にキャンパスを構えるようになった経緯などの説明があり,大変興味深い内容の講演となりました。更に,オープンキャンパス説明会の際に使用した資料を用いて,現在の水産学部の活動状況などについて説明がありました。会場には,同窓生,教職員,学生あわせて50名ほどが出席し,講演終了後は,卒業生や学生が安井学部長や横山北水同窓会会長と懇談するなど,和やかな雰囲気のなか盛況のうちに閉会となりました。

安井学部長の挨拶 |

横山北水同窓会会長の挨拶 |

講演会の様子 |

環境科学院・地球環境科学研究院

松野環境科学賞授賞式,修了生講演会,コース・研究室紹介パネル展示,懇親会

9月23日(金)14:00〜19:30 環境科学院,北部食堂 参加者65名

続いて行われた講演会では,先輩の経験や,実社会の状況をこれから社会に出る学生に役立ててもらえるよう,5名の修了生をお招きし,講演をしていただきました。4つの専攻がある本学院修了生の活動は,化学製品開発,再生エネルギー普及,気象情報提供,昆虫研究と多岐にわたり,各方面で活躍されている姿,また,環境科学院での経験が現在の仕事にどのように活かされているかなど当事者でなければ分かり得ない内容を,楽しく分かりやすく講演していただきました。

懇親会は場所を移し,北部食堂において開催しました。参加者は,学生,教員の他,松野環境科学賞受賞者,修了生講演会の講演者も集い,受賞内容や卒業生の近況などについて終始楽しい懇談が行われ,賑やかな懇親会となりました。

松野環境科学賞授賞式 |

修了生講演会 |

懇親会の様子 |

理学院・理学研究院・理学部,生命科学院・先端生命科学研究院,理学部同窓会

理学部ホームカミングデー

9月24日(土)13:30〜18:00 理学部2号館玄関ロビー他 参加者74名

最初に,2号館玄関ロビーを会場に,理学部の現況報告を行いました。石森浩一郎理学研究院長・理学部長,泉屋周一同窓会理事長の歓迎の挨拶の後,石森研究院長が近年の理学部関連における研究成果の説明や,学部・大学院が関係する教育プログラム等に関して報告しました。

次いで,同窓会からの奨学金により海外の国際会議等において研究発表を行った大学院生3名が,旅行中のエピソードを交えた発表を行い,同窓生の方々は聞き入っていました。

その後,理学部同窓会通常総会を本館大会議室で開催し,議案に対する審議を行いました。例年どおり多くの同窓生に出席いただき,同窓会の運営に関して熱心な質問や意見交換がなされました。

総会終了後,教職員と同窓生はファカルティハウス「エンレイソウ」に移動し,理学部&同窓会交流会に参加しました。石森研究院長の挨拶の後,出村 誠先端生命科学研究院長の発声による乾杯で交流会が幕開けしました。

立食形式による1時間半ほどの会でしたが,和やかな雰囲気で進み,歓談の合間には現職教員が各学科の近況を報告し,また同窓生の出席者からは理学部を応援するお言葉をいただきました。

泉屋同窓会理事長の閉会挨拶・乾杯の後,同窓生は出身学科の教員の案内で理学部建物に戻り,研究室見学,現役学生・教員との懇談会に参加して交流を深めていました。

石森理学研究院長の近況報告 |

同窓会奨学生の発表 |

同窓会総会の様子 |

農学院・農学研究院・農学部

市民公開・農学特別講演会

9月23日(金)13:30〜15:40 農学部大講堂 参加者105名

横田 篤研究院長による挨拶の後,農学研究院の増田 清特任教授より「アスパラガス―その雌雄性と栽培」と題して講演がありました。初夏の北海道の野菜の代表格アスパラガスには雌株・雄株があり,栽培管理上の理由で日常に食するのは雄株であること,そのため必要となる雌雄判別法や雄株用種子の迅速作出法についての技術の進歩・開発など,身近な作物とその栽培を支える技術について,自身の研究も含めて興味深い話がありました。

続いて農学研究院の原 博教授より「からだによい糖の話し−食物繊維,オリゴ糖,そしてメガロ糖へ」と題して講演がありました。「糖質ゼロ」をうたう菓子や飲料が出回る昨今ですが,食物繊維や新たに開発された糖質が,糖尿病・肥満症やコレステロールの低減,ミネラル吸収と骨の強化等の機能性を持つことについて,専門の栄養学分野の研究成果に基づき紹介され,改めて糖質の重要性に気づくことのできる講演でした。

会場には同窓生19名や一般市民の方55名にもお越しいただき,大講堂の多くを埋める105名の参加となりました。両先生提供の話題・内容が大変興味深く,話に刺激されて,時間内に答えられない程の多数の質問もあがる等,大変盛会となりました。

増田特任教授 |

原教授 |

講演に聞き入る参加者 |

国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院

ホームカミングデー@IMCTS2016(修了生meet在学生2016)

9月24日(土)13:00〜19:30 メディア・コミュニケーション研究院メディア棟 参加者52名

修了生講演会第1部では,国際広報メディア研究科第5期の佐藤 充氏(ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン合同会社)より「IMCTSで学ぶことは,ビジネスにどう“効く”のか」と題して,第2部では,観光創造専攻第1期の富岡耕太氏(東日本旅客鉄道株式会社・仙台駅助役)より「鉄道員を支える観光創造への2年間」と題して講演いただきました。

修了生講演会に引き続き行われた在校生ワークショップは,「ポケモンGOの衝撃〜AR時代における新たなツーリズムの可能性と,それによってもたらされる新たな場所性〜」という今話題のゲームアプリとツーリズムの関係をテーマとして設定し,国際広報メディア専攻及び観光創造専攻の学生が,林 恒立助教のサポートを受けて発表原稿をまとめてプレゼンテーションを行い,ARツールが今後のツーリズムにどのような影響を及ぼすかについて,フロアとの活発な質疑応答が行われました。

同窓会総会では,札幌,東京,北京における活発な活動について報告が行われ,今後の同窓会の組織化をさらに高めていく方策について話し合われました。続く懇親会は修了生,教員,在学生や本学院のOB教員で賑わい,盛会のうちに終了しました。

佐藤氏による講演 |

富岡氏による講演 |

国際広報メディア・観光学院同窓会懇親会 |

工学院・工学研究院・工学部

北海道大学工学系イノベーションフォーラム2016,北工会サークル展示,保護者向けの講演会

及び個別面談,同窓生向け講演会「知恵と多様性の翼で羽ばたく工学」,保護者・OB・OGとの

全体懇親会

北海道大学工学系イノベーションフォーラム2016

9月23日(金)13:30〜17:00 情報科学研究科2階ロビー・A21教室 参加者87名

開会の挨拶の後,ポスター発表の部として,2階ロビーで工学研究院及び情報科学研究科の最近の代表的研究成果について,37課題のポスター発表を実施しました。

引き続き,講演の部としてイノベーションに関連した講演を情報科学研究科A21教室で3題実施しました。

経済産業省北海道経済産業局の寒川卓知地域経済部長から「地域経済の発展に関わる立場からみた大学の地域貢献・産学官連携への期待」,株式会社日立製作所の高橋和範CSR・環境戦略本部担当本部長兼企画部部長から「日立グループの経営計画と研究開発戦略」,情報科学研究科の田中 章教授から「色復元の数理モデル〜褪色カラーフィルムからの色彩復元〜」について講演が行われ,参加者は熱心に聞き入っていました。

なお,ポスター発表のうち22課題については,工学系連携推進部ホームページで工学系研究者シーズ集Vol.14として公開していますので,ぜひご覧ください。

◆http://labs.eng.hokudai.ac.jp/office/elo/jp/seeds/

ポスター発表 |

講演する寒川氏 |

講演する高橋氏 |

北工会サークル展示

9月24日(土)9:00〜17:00 工学部正面玄関ホール

展示の様子 |

保護者向けの講演会及び個別面談

9月24日(土)13:30〜16:00 工学部オープンホール 参加者197名

講演会では,名和豊春工学部長,五十嵐敏文工学研究院副研究院長,藤村奈央助教から,工学部の教育方針,就職サポート,大学院教育,グローバル化など,それぞれの立場による工学部としての取組みや強み等について講演が行われました。

また講演後には,個別面談を希望された65組の保護者の方々が,学生が所属している各コースの担当教員とそれぞれの会場に分かれて,家庭では見られない学生の日頃の生活や就職活動などについて熱心に担当教員に質問されていました。

個別面談の様子 |

同窓生向け講演会「知恵と多様性の翼で羽ばたく工学」

9月24日(土)14:00〜16:00 フロンティア応用科学研究棟鈴木章ホール(レクチャーホール) 参加者32名

名和豊春工学部長からは「工学部92年の歩みとその展望」と題し,工学部の創設から現在までの教育・研究状況と,今進められている新たな将来構想についての講演が行われました。引き続き,岩井一彦教授,小林幸徳工学研究院副研究院長,田村 亨教授から,それぞれの所属される応用理工系学科,機械知能工学科,環境社会工学科の変遷と近況に関する講演が行われました。

また,会場となった鈴木章ホールは,ホール入口付近のホワイエに,ノーベル化学賞を受賞された鈴木 章名誉教授の研究ノート等の展示があり,参加された同窓生は講演の合間に興味深く見ていました。

講演する名和工学部長 |

講演する岩井教授 |

講演する田村教授 |

保護者・OB・OGとの全体懇親会

9月24日(土)16:00〜17:00 工学部食堂 参加者108名

昨年度から同窓生に加え,保護者の方も参加される懇親会となり,今年度は70名近い保護者の方々を含む,総勢100名ほどの参加がありました。

懇親会の冒頭では,岸浪建史工学部同窓会理事長からのご挨拶をいただき,引き続き,名和豊春工学部長からの挨拶の後,歓談に移りました。

参加された保護者の方々は,現役教員や同窓生の方々と熱心にお話をされており,短い時間ではありましたが,和やかな雰囲気の中で交流されていました。

最後は小林幸徳工学研究院副研究院長からの閉会の挨拶により,盛会のうちに終了しました。

挨拶する岸浪工学部同窓会理事長 |

挨拶する名和工学部長 |

歓談の様子 |

薬学研究院・薬学部

北海道大学薬学部の現状と第19回北海道大学薬学部生涯教育特別講座 秋季講演会

9月24日(土)15:00〜19:30 薬学部臨床講義室 参加者143名

はじめの現状報告では,南 雅文薬学部長から薬学部(薬学研究院)の研究組織,教育研究への取り組み,教員構成,教員の異動等について紹介がありました。

薬学部生涯教育特別講座は,薬学部同窓生を含む医療関係及び関連領域の仕事に従事される方を対象に,医療における諸問題について最新の情報を提供することを目的として開催されており,本秋季講演会には薬局や病院などの薬剤師の方々をはじめ,薬学部学生や教員,同窓生等143名の参加がありました。

FMC東京クリニック 認定遺伝カウンセラーの田村智英子先生による「ゲノム時代の遺伝子検査を考える〜家庭でできる検査から医療に使われる検査まで,賢く利用するには〜」と題する講演では,遺伝子疾患とその検査,データ解析まで身近な実例を交えた解説がありました。

続いて,北海道大学病院臨床研究開発センターの佐藤典宏教授の「『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』に適合した臨床研究の進め方」と題する講演では,臨床研究の判断基準や研究の分類,手順についての具体的な提示がありました。

会場からは様々な質問が寄せられ,活発な議論も行われ,参加者からは「遺伝子検査への理解が深まった」「臨床研究は自分に直結する内容で,興味を持って聞くことができた」など多くの意見をいただきました。

講演する田村先生 |

講演する佐藤教授 |

会場の様子 |

北方生物圏フィールド科学センター

「生物生産研究農場」ミニツアー,植物園の見学

9月24日(土)ミニツアー:14:30〜15:00,15:30〜16:00 植物園:9:00〜16:00 生物生産研究農場,植物園 参加者25名

「生物生産研究農場」ミニツアーにおいては,3名の参加者があり,屋上から農場の景色を眺めた後,放牧地,牛舎及びススキ試験圃場で山田敏彦農場長が説明を行いました。参加者からは,身近に作物や家畜に触れられ,好評でした。

また,植物園においては,幅広い年代にわたる卒業生等22名が来園し,温室・博物館・宮部金吾記念館など園内を懐かしそうに見学していました。

「生物生産研究農場」ミニツアー |

「植物園の見学」の来園者 |

附属図書館

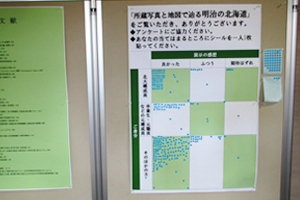

企画展示:「所蔵写真と地図で辿る明治の北海道」パネル展示

9月24日(土)9:00〜19:00 附属図書館本館玄関ロビー 参加者10名

開拓使は,政府への報告に当時最先端技術だった写真を一つの手段としており,これらの写真を含め,図書,地図などを北方文化研究室が精力的に収集していました。現在,この資料は,附属図書館が北方資料コレクションとして所蔵しています。

今回のパネル展示では,北方資料コレクションから,開拓使に納められた写真,添付された文書やその時代の地図などから,札幌・函館・小樽の3地域について地域ごとにパネルを作成し,紹介しました。

なお,パネル展示自体は8月1日(月)から開催しており,既に多くの同窓生や元職員,市民の方々にご覧いただいております。ご覧いただいた後,感想をシールで貼っていただくアンケートを実施しましたが,多くの方々に良かったとの評価をいただきました。

玄関ロビーパネル展示 |

開拓史仮庁舎屋上より撮影した札幌市内の |

見学者アンケート |

総合博物館

企画展示「ランの王国」及び常設展示の展示解説

9月24日(土)10:00〜17:00 総合博物館 参加者70名

「ランの王国」展では,企画担当した高橋英樹教授が午後2回,展示制作のエピソードをまじえながら各展示物の説明を行いました。卒業生や様々な年代の参加者が質問や感想をお寄せ下さり,展示室で和やかな交流の場が生まれました。

また,総合博物館で活動する北大ミュージアムクラブMouseionに所属する学生3名が,次の内容で午前と午後に計6回,展示解説を行いました。「シロブチヘビゲンゲをめぐって」(杉谷 紬・文学部2年),「文学部らしくない?文学部の研究」(松山結衣子・文学部2年),「北大昆虫研究の歴史と今」(伊藤優衣・文学部2年)。解説シナリオの作成,博物館教員らによるシナリオの監修,ビデオレッスンなどを通したコミュニケーション方法の検討など,準備を重ねてきた解説者達に,参加者の方々から大変励みになるお言葉を多くいただきました。また,ミュージアムクラブの他の学生達が解説をサポートしました。

高橋教授による企画展示解説 |

魚類の展示解説(杉谷さん) |

文学部展示の解説(松山さん) |

昆虫の展示解説(伊藤さん) |

大学文書館

特別展示「初期の札幌農学校」,常設展示「北大生の群像」・「札幌農学校遊戯会」・

「新渡戸稲造と遠友夜学校」

9月24日(土)・25日(日)9:30〜16:30 大学文書館1階:沿革展示室,展示ホール,会議室,閲覧室 参加者50名

また,両日は,会議室と閲覧室を臨時に開放し,室内に飾り付けた扁額・油彩画・表札などをご覧いただきました。会議室で公開した資料は,油彩画「北海道帝国大学全景」(1932年),南鷹次郎墨蹟「山水紫明」(1932年),油彩画「第二農場」(1913年,田邊至作),扁額「北海道帝国大学博物館及植物園平面図」,クラーク博士像(石膏)です。閲覧室で公開した資料は,表札「北海道大学豫科」,旧制高校・大学予科徽章コレクション(宍戸昌夫氏旧蔵),「郵便資料でふりかえる札幌農学校」(高尾彰一氏旧蔵,切手展示用シート42枚),墨蹟4幅(佐藤昌介揮毫1幅,南鷹次郎揮毫1幅,新渡戸稲造揮毫2幅)です。両日あわせて,50名の同窓生・元教職員等の皆様が見学されました。

展示ホールの公開 |

閲覧室の見学風景 |

学務部教育推進課(北海道地区国立大学連携教育機構)

国立大学教養教育コンソーシアム北海道の取組

9月24日(土)9:00〜16:00 クラーク会館,フロンティア応用科学研究棟2階ホワイエ 参加者290名

本事業では,道内国立大学の教養教育の充実強化を目的として,道内7国立大学で締結された単位互換協定に基づき,大学間をテレビ会議で接続した双方向遠隔授業を主体として,各大学の教養教育に係る授業科目がリアルタイムで配信されています。各大学から,昨年度は約210名,今年度前期は約170名が,本事業による授業科目を受講しました。

今回の紹介については,本事業の概要についてパネルを展示した他,本事業や双方向遠隔授業の概要,本事業において開発されたデジタル教材を活用した反転授業の概要について,3種類のPRビデオをデジタルサイネージで上映するとともに,来場者にはリーフレットの配布を行い,道内国立大学で始まった新たな取組について周知しました。

クラーク会館でのパネル等の展示 |

学務部学生支援課

北海道大学写真部・北大カメラクラブOB合同展,北海道大学合唱団ストリートライブ

北海道大学写真部・北大カメラクラブOB合同展

9月24日(土)10:00〜18:00 クラーク会館3階展示場 参加者50名

写真展の様子 |

北海道大学合唱団ストリートライブ

9月24日(土)11:55〜12:25 クラーク会館正面玄関付近 参加者70名

|

|

|

ストリートライブの様子 |

||

北大キャンパスビジットプロジェクト

キャンパスツアー −現役北大生とめぐるキャンパス今昔−

9月24日(土)13:00〜15:30 札幌キャンパス構内 参加者9名

ツアー中は,スタッフである現役学生がコース中にある各学部の現在の様子などを紹介し,参加者から本学で学ばれていた当時の話を伺うという形で進行しました。

参加者からは本学で学ばれていた当時を思い出して懐かしむ声が挙がる一方で,構内の新しい建物への質問などがあり,スタッフの学生がそれに答えながら参加者の在学当時の様子について詳しく聞く場面があるなど,現役学生と同窓生の方が交流を深める貴重な機会となりました。

ツアー終了後には,参加者の方からは「建物,歴史等について初めて知ることがあり,非常に参考になった」「昔とは変わったところがたくさんあった」等の感想が寄せられました。

北大キャンパスビジットプロジェクトでは,年に数回,一般市民向けのキャンパスツアーを行っており,今秋にもキャンパスツアーを実施する予定です。今回,ご参加いただいた方々から伺うことができた過去の様子なども参考にし,これからのキャンパスツアーをより良いものにしていきたいと思います。

現役学生スタッフによるガイドを真剣に聞き入る |

キャンパスの今昔を語り合う様子 |

記念撮影 |

ほっかいどう同窓会

ホームカミングデーウエルカムランチパーティー

9月24日(土)12:15〜13:30 百年記念会館大会議室 参加者140名

会場は,大学関係者や卒業生140名で一杯になり,話が盛り上がり,予定していた時間はあっという間に過ぎてしまいました。

|

|

|

ランチパーティー風景 |

||

恵迪寮同窓会

文化講演会・大寮歌祭

9月24日(土)14:00〜20:30 クラーク会館大集会室,札幌アスペンホテル 参加者120名

講演では,青年期の内村鑑三や有島武郎と,アイヌ民族の関わりについて新たに発見された資料をもとに北海道の歴史風土の解説がありました。内村は札幌農学校(水産専攻)を卒業後,開拓使や後の札幌県で漁業調査・水産学研究に従事し,鮭漁がなければアイヌは飢餓に陥ることを立証,千歳川・石狩川サケ漁実況調査復命書や千歳川鮭漁開業の義などで,鮭の保護とアイヌによる鮭漁の継続を提案しています。また,アイヌ共有財産の道庁管理をめぐる紛争や北海道旧土人保護法の歴史的役割について,アイヌと札幌農学校との関わりと同様,批判的な立場を取っています。一方,後に農地解放を行った有島は道内旅行でアイヌの窮状を目にしていたにも関わらず,なぜか文学で多くを語っていないなど興味深い解釈も述べられました。内村の青年期の行動・思想がうかがえる資料に接し,より深く北大精神を考え札幌農学校の歴史を見直す良いテーマでした。

その後,札幌アスペンホテルに会場を移し,恵迪寮同窓会・大寮歌祭を開催しました。3年に一度札幌で行われる大寮歌祭には,来賓の三上 隆理事・副学長や石山 喬校友会エルム会長ほか,全国から100名近いOBをはじめ,恵迪寮生,友好関係にある小樽商科大学応援団有志らが出席しました。冒頭,全員で「都ぞ弥生」を斉唱し,鏡開き,乾杯の後,昭和2年度寮歌「蒼空高く翔けらんと」で寮歌高唱に入りました。現寮生たちによる平成寮歌も数曲披露され,最後の「別離の歌」(昭和6年度寮歌)まで20数曲の寮歌を熱唱し,3年後の再会を誓い合いました。

講演会の様子 |

現寮生による平成新時代の寮歌指導(大寮歌祭) |

年代ごとに登壇し名寮歌を熱唱する参加者 |