北大スラブ研究センター

岩下 明裕

2004年10月14日、外交の世界に衝撃が走った。中国とロシアの間の領土紛争の懸案であった2島の帰属が最終決着した、というニュースがもたらされたのである。プーチンと胡錦涛の両首脳は、これを「歴史的快挙、双方の勝利」としてうたいあげ、これを解決困難としてきた諸国は、日本を含めショックを受けた。

|

【拡大図】 |

|

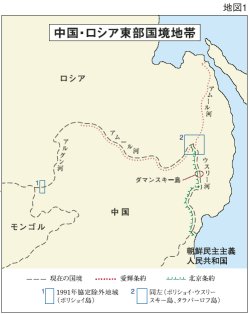

問題の島については地図をごらんいただきたい。中ロの間には、モンゴルの東端から北朝鮮の図們江にいたる4300キロの東部国境がある。うち3500キロが河川国境で、アムール河とウスリー河がその大半を占める。ロシアと中国の東部国境に関する協定が結ばれたのは、1991年5月。ソ連崩壊とそれに伴う各地の混乱、モスクワと地方行政府の対立など、数々の紆余曲折をえて画定作業が終了したのが、1997年11月。そして、1991年の協定で、合意の困難さゆえに、棚上げとされていた箇所が、今回解決を報じられたアバガイトとヘイシャーズの2島であった。

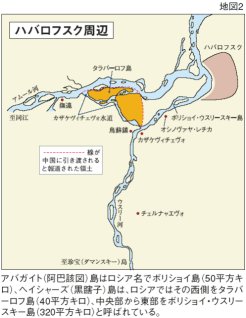

この中ロ間の新たな動きに気づいたのは、2004年5月である。ハバロフスク行政府トップと中国側要人の相互往来がつづき、係争地近辺の河川についての新情報が入ったからである(地図2:それまで係争地の南側を流れるカザケヴィチェヴォ水道は中国側によって通航を禁じられていた)。それは7月には確信となり、私は、多くの専門家の否定的な見方に直面しながら、蛮勇をふるい、スラブ研究センターから9月初頭に刊行予定であった著書の結論部分で「まもなく領土問題は最終的に解決する」と加筆した。

こう結論した理由は簡単である。この10年間、中国と旧ソ連諸国は、その西部国境(3200キロ)の画定問題を次のようなパターンで解決してきた。

(1)「解決可能な国境線を最初に画定し、解決の難しい係争地の交渉は後にまわす」という交渉プロセスの原則を確認する。(2)合意可能な国境線を先に画定して協定を結ぶ。(3)相互の信頼醸成を強化しながら、残された係争地を「相互に受け入れ可能な妥協」によって解決し、補足協定を結ぶ。これと同時に最終的な勝利と双方が「勝利を分かちあったこと(win-win)」を宣言する。

とくにタジキスタンと中国の国境問題最終解決のニュース(2002年5月)は私にとって衝撃的であった。このパミール高原にまたがる係争地は、歴史を通じて、今回の2島と並び、解決が難しい場所とみなされてきたからである。にわかに信じられなかった私は、昨年10月、対アフガニスタン、対中国国境に面するタジキスタン領パミール高原4000メートルの一帯を調査した結果、「解決した」という事実を受け入れた。とすれば、同じ枠組みによって、中ロ間の2島も解決可能なのではないか。こう確信に至った。

では、どのように解決されたのか。両国がとった「相互に受け入れ可能な妥協」とは、「フィフティ・フィフティ」に分ける、というものである。例えば、中国とロシアは、ヘイシャーズ島をほぼ等分に分けた。この島は、河の主要航路で国境線を決めるという国際法原則にのっとれば、本来、中国領となる箇所だ。だが、ロシアは長年、この島の実効支配を続け、最後まで中国への引き渡しを拒否しつづけてきたのである。

この意味で、問題の最終決着は、本質的には中国の妥協によるところが大きい。ハバロフスクに面し、ロシアが頑強にその領有にこだわりつづけたボリショイ・ウスリースキー島の大半(ここにはロシア人の軍事施設も別荘もある)がロシアの手に残った。これを思えば、ロシア側は「勝利」をアピールしてもよいはずだ。しかし、これまで実効支配してきた島嶼の半分を中国に引き渡すことへのロシア国内世論の反発と、島に対する権利を半分、放棄したことに対する中国国内に潜むナショナリズムへの考慮からか、ロシアも中国も詳細についてあまり情報を出したがらない。

興味深いことに、ロシア側も日本側も、「今回の中ロの国境画定終了が日露の交渉には影響を与えない」とコメントした。一方で日本外務省筋は「歴史的経緯が違う」と述べ(『北海道新聞』、2004年10月30日)、他方で(中国への領土移管の説明を余儀なくされた)ラブロフ外相も「そのまま適用することはできない」と釘を刺した。さらに「独立新聞」には、モスクワの極東研究所の著名な研究者がこう書いた。「日本の研究者(筆者を指す)が中ロの国境問題解決方式として『フィフテイ・フィフティ原則』について熱意をもって語っている。これは中ロに関しては全く正しい。しかし、これを日本とロシアの問題に機械的に応用できるとは限らない」。

早くも、日ロの領土問題をめぐる新しいゲームが始まった。ただし日本とロシアは、「解決可能な国境線を最初に画定し、解決の難しい係争地の交渉は後にまわす」という交渉のプロセスに関する原則さえ、まだ確認しあっていない。だが私は強調したい。日ロの両政府が本気で領土問題を解決したければ、この中ロの解決方式は十分に適用可能である。これからも続くであろう日ロ間の外交の「長期戦」が、果たして日本の国益や住民たちの利益にかなうものかどうか。今回の中ロ国境問題の最終解決は、これを私たちに問い直させるよい機会といえよう。

|

|

|

|

| 広報誌のページへ | 北海道大学のホームページへ | 目次に戻る |