|

北海道大学大学院教育学研究院

教育学部門 健康体育学分野

山仲 勇二郎 准教授

YAMANAKA Yujiro

博士(医学)。専門は時間生物学。北海道大学大学院医学研究科生体機能学専攻博士課程修了。2010年から北海道大学大学院医学研究科助教、2016年から現職。光環境、運動、食行動が睡眠・生体リズムに与える影響など、ヒトの暮らしに大きく関わる研究は社会から注目を集めており、今後の活躍が期待される研究者である。

生物時計の仕組みから健康を考える生活健康学

私たちの行動(睡眠・覚醒)、体温、血圧、自律神経活動といった生理機能は、24時間周期で変動し、概日リズムと呼ばれる。概日リズムの発振源は、脳内視床下部視交叉上核に存在する「生物時計」である。生物時計は、地球の自転によって生じる24時間周期の昼夜変化に自身の内因性周期を合わせ、全身に時刻情報を伝達することで行動と生理機能に24時間リズムを発振する。その結果、私たちは昼間に十分活動し、夜間に良質な睡眠をとることができるのだ。生物時計を研究対象とする「時間生物学 chronobiology」を専門とし、生物時計が心身の健康に与える影響について統合的な研究に取り組んでいるのが、教育学研究院の山仲勇二郎准教授である。

時を刻む脳によって制御される概日リズムと

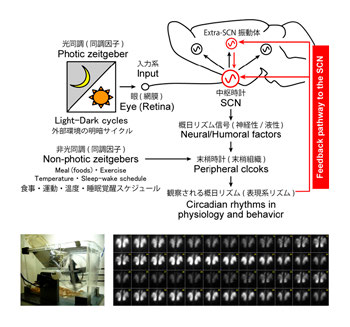

哺乳類生物時計機構の階層性多振動体構造。

現在、生物発光遺伝子を導入したマウスを用

いて、習慣的な輪回し運動を行った際の行動

リズムと生物時計中枢である視交叉上核の時

計遺伝子発現リズムを解析し、行動から生物

時計中枢へのフィードバック機構の実態を明

らかにする研究を進めている。

「高校時代は体育科の教師になる目標を持っていました」と話す山仲准教授。神奈川県の日本大学高等学校を経て、国士舘大学体育学部に入学。講義で運動生理学を学んだことがきっかけになり、運動生理学教室の渡辺剛教授のもとで研究を始めた。卒業論文のテーマは「登山運動時の精神的充足感が自律神経活動の日内変動に与える影響」。山好きであった母親の登山仲間に協力してもらい、日常生活時と登山時の各日における心臓自律神経活動の日内変動を比べた結果、登山にでかけた日では、夜間睡眠時の副交感神経活動が日常生活に比べて増加することがわかったという。「当時は生体リズムの研究を意識していた訳ではなかったのですが、24時間の測定を行っていた部分は、現在の研究に繋がるものがあったのかもしれません」と話す山仲准教授。保健体育科の教員免許を取得したが、「卒業論文で興味を持った自律神経に関する研究をもう少し続けてみたい」と思い、山梨大学大学院教育学研究科修士課程に進学。千葉県循環器病センター神経内科の本間甲一先生と共に自律神経機能検査法の国内基準値を作成する研究を行い、初めての英文論文を発表し、研究成果が臨床現場に還元される過程を経験し、研究活動の大変さと醍醐味を感じられたことで、教員から研究者志望へと気持ちが変わっていったという。

「研究者としてアカデミックな世界で生き残るためには、他の人とは違ったことをしなければいけないと思い、時間生物学という研究領域に注目しました」と山仲准教授。当時はまだ十分な研究が行われていなかった「運動と生物時計」の関係に着目し、この分野の先駆的な研究が本学で行われていることを知り、本学大学院医学研究科博士課程に進学したという。2004年から生理学講座時間生理学分野(旧第一生理)の本間研一教授のもとでヒトを対象とした時間隔離実験に取り組み、ヒト生物時計の構造と、光と運動によって生体リズムを調節する仕組みを明らかにする研究と同時に、ヒトでは追究することが困難な生物時計の脳内機構を明らかにするための動物実験に取り組み、2008年に博士(医学)の学位を取得した。その後も時間生理学分野のスタッフとして研究に取り組んできた山仲准教授。2016年からは大学院教育学研究院准教授に就任して生活健康学研究室を立ち上げ、生物時計・概日リズムを主軸に幅広い視点で研究を展開している。

山仲准教授の現在までの主な研究成果の一つとして、「ヒト生物時計の非光同調機構の解明」があげられる。ヒトの生体リズムは、深部体温やメラトニンを制御する中枢時計(主振動体)と睡眠覚醒リズムを制御する末梢時計(従属振動体)からなる「2振動体モデル」が提唱されているが、運動がどちらの振動体に作用するのかは長年明らかにされていなかった。山仲准教授は、低照度に設定された時間隔離実験室で、習慣的な運動は主に睡眠覚醒リズムを制御する従属振動体の同調因子として作用し、運動は睡眠覚醒リズムを制御する振動体を介して二次的に中枢時計に作用するフィードバック経路が存在することを明らかにした。さらに、これらの結果を踏まえた時間隔離実験を行い、海外旅行時の時差ボケの早期解消法として、高照度光と運動を組み合わせることが効果的であることを明らかにした。この研究成果は、サッカー日本代表選手の時差ボケ対策にも応用されている。

「生物時計は、正常な生命活動を維持するために備わった仕組みです。生物時計の仕組みを理解し、制御される生体リズムの特徴を考慮した生活リズムをデザインすることが、心身の健康を維持する上で重要です」と語る山仲准教授。現在は、ヒトを対象に、光と運動による生物時計の調節メカニズムを解明する研究と並行して、マウスを対象に、行動リズムから生物時計へのフィードバック機構を解明する研究に取り組んでいる。また、発酵乳の抗ストレス作用に関する研究、ウェアラブル型体内時計調節器の開発、健康支援アプリシステムの開発など、道内企業との共同研究にも精力的に取り組んでいる。時間生物学の研究を継続しつつ、その研究成果を社会に還元するための挑戦は続く。

| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |