|

北海道大学大学院理学研究院

化学部門 有機・生命化学分野

鎌田 瑠泉 准教授

KAMADA Rui

博士(理学)。専門は生物化学、ペプチド化学、生体関連化学、細胞生物学、機能生物化学。北海道大学大学院理学院化学専攻博士後期課程修了。京都大学大学院工学研究科特定研究員、米国国立衛生研究所(NIH)Visiting Fellowを経て、2014年北海道大学大学院理学研究院助教に着任。本学が将来の研究リーダーを育成するために創設した「アンビシャステニュアトラック制度」により2020年から現職。今後の活躍が期待される研究者である。

新規治療法開発の礎となる自然免疫機構の解明

細菌やウイルスなどの病原体から私たちの体のような生体を守るとともに、生体の中で発生したがん細胞や死んだ細胞を排除し、傷ついた組織を修復する仕組みのことを免疫という。免疫には自然免疫と獲得免疫の二種類あり、自然免疫は生体において先天的に備えられている仕組みである。一方、獲得免疫は生体組織に病原体が一度侵入することで初めて備えられる仕組みであり、自然免疫とは異なり、元から生体に備えられているものではない。

生体組織に一度侵入した病原体の遺伝子情報を記憶し、組織内に抗体を生成することで、同一の病原体が再び生体内に侵入した際の再発症を防ぐのが獲得免疫だ。このような仕組みは免疫記憶と呼ばれ、二種類の免疫のうち、獲得免疫だけに存在するものとされてきた。しかし近年、自然免疫においても免疫記憶を保持することが確認された。このような自然免疫に関わる様々な細胞がどのように作り出され、機能しているのかを明らかにする研究を展開しているのが、理学研究院の鎌田瑠泉准教授である。

好中球などの自然免疫を担う細胞に着目し、

免疫細胞やがん細胞に関する研究を進めている。

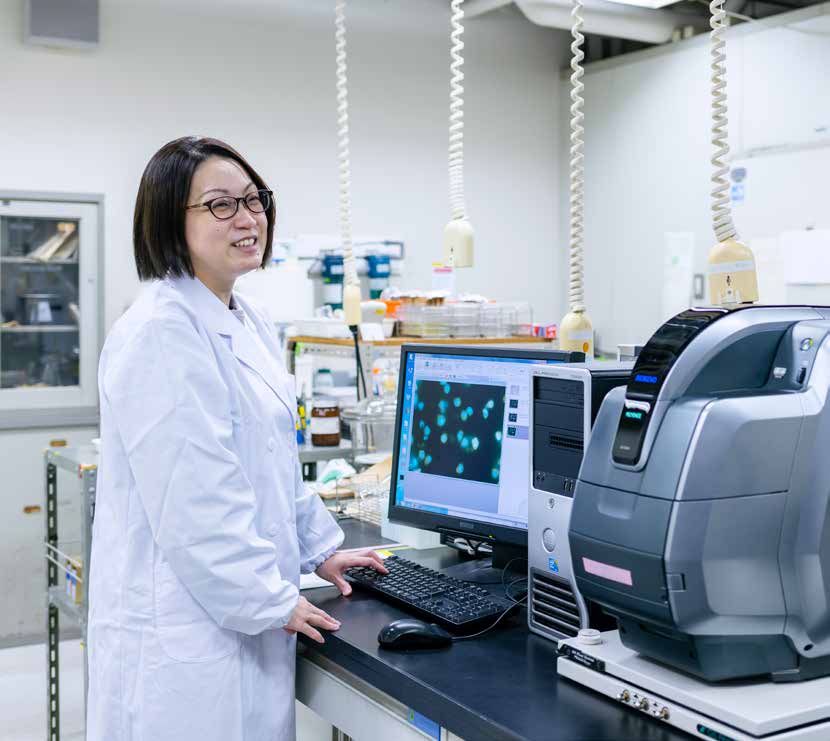

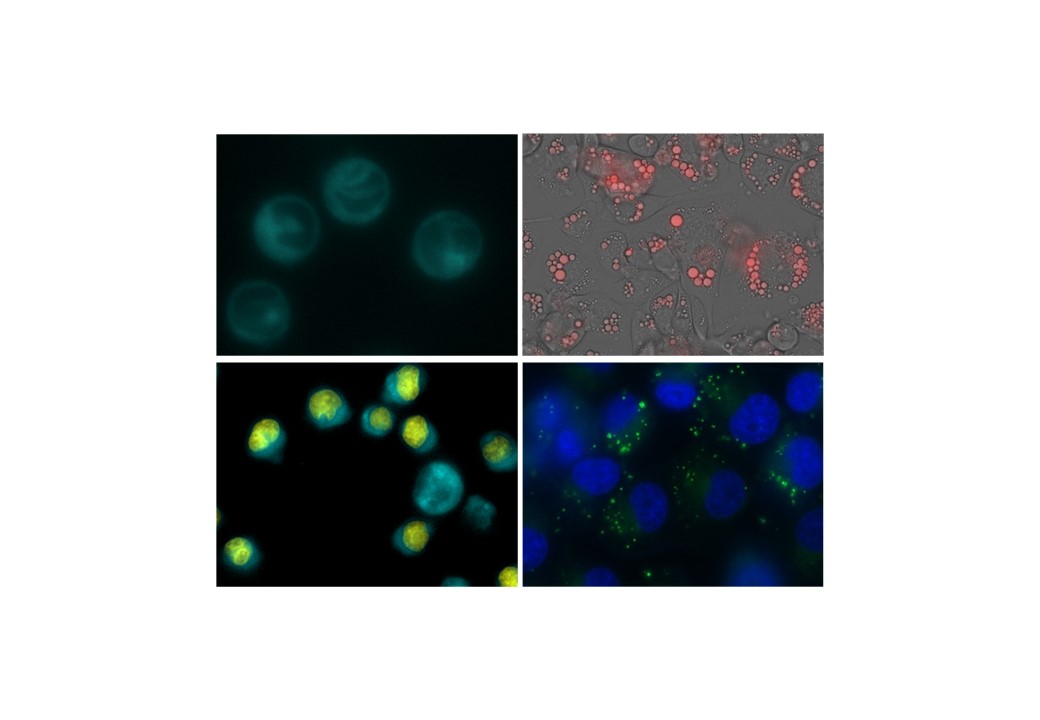

鎌田准教授が昼夜研究している

実際の免疫細胞やがん細胞

「子供の頃、両親が科学館や博物館へよく連れて行ってくれたので、理科に興味を持つようになりました。高校でも理系科目が好きで、化学と物理を選択しました。特に化学が面白いと思っていました」と話す鎌田准教授。岩見沢東高校(北海道岩見沢市)を卒業後、2002年に本学理学部化学科に入学し、現在の専門分野である生物化学に出会った。「化学科で学んだ過程で有機化学などにも興味を持ちまして、どの分野に進むべきなのか少し迷ったのですが、3年生の研究室配属の際に、生物化学の道に進むことを決めました。高校では生物を履修していなかったのですが、化学の視点から生命科学について研究をしたいという思いがありましたので」と語る。大学、大学院と自分の好きな研究を進めていくうちに、このまま好きな研究を続けるためにはどうすれば良いのだろうと考え、研究者の道を選んだという。その後、京都大学大学院工学研究科、米国国立衛生研究所での勤務を経て、2014年に、学生時代を過ごした本学大学院理学研究院の助教(当時)として赴任した鎌田准教授。ヒトを始めとする生体に備わる自然免疫に関する研究を進めてきた。

自然免疫とは、免疫細胞が病原体を取り込み、処理することで生体組織を病原体から守る仕組みだ。生体を守っている免疫細胞には、好中球などの顆粒球、マクロファージ、T細胞やB細胞など、機能の異なる様々な細胞が存在する。これらのうち鎌田准教授は、特に好中球に着目した研究を続けてきた。「一つの造血幹細胞が分化して様々な機能を持つ免疫細胞となります。それらのうちの好中球と呼ばれる、今まであまり注目されることがなかった免疫細胞について、どのように分化・制御されているのかを解析しました。その結果、病原体を取り込むだけではなく、免疫系を抑えてしまうような細胞など、様々な種類の好中球が細胞の中に生成していることがわかってきました。ただ、免疫系を抑える好中球が生成されるメカニズムは明らかになっていないため、その因子を同定し、細胞がどのように分化前の状態から好中球になるのか、また、免疫を抑えるような少し特殊な細胞に変わっていくのかという点について、制御しているタンパク質に着目して研究を行っています」と話す鎌田准教授。これまで自然免疫に関わる細胞に関する研究を進めてきた過程で、自然免疫においても免疫記憶が存在することを明らかにするとともに、インターフェロン(病原体が生体組織に侵入した際に、生体内で生成されるタンパク質の一種)が自然免疫記憶の仕組みを担っていることを解明した。

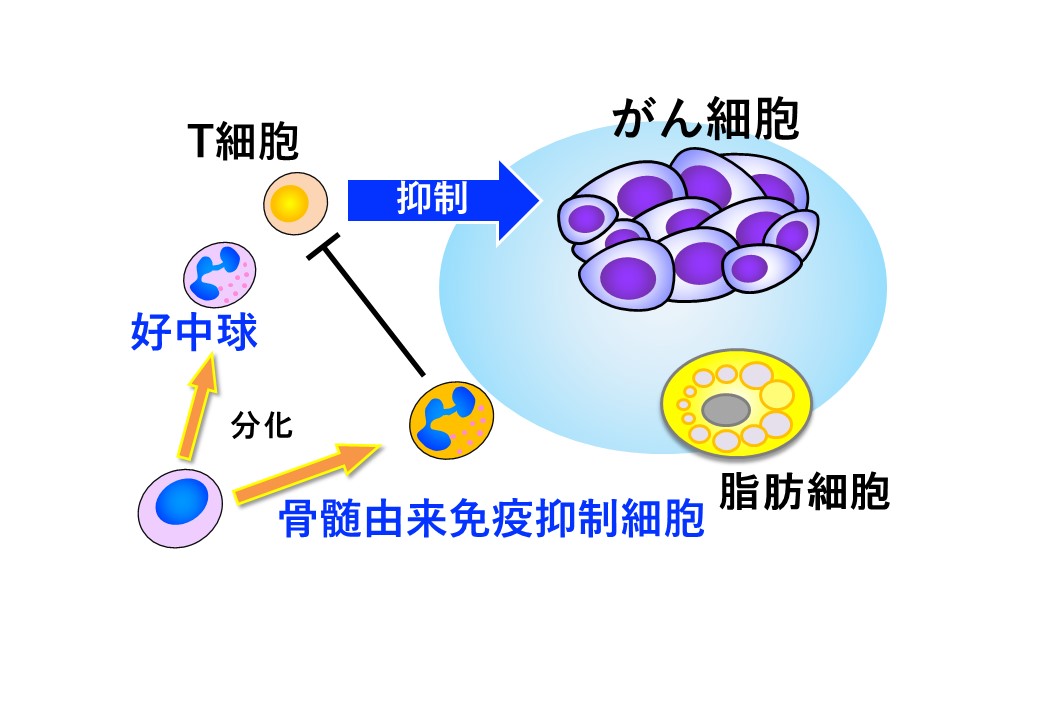

「免疫細胞の中で様々な働きを担うタンパク質の中でも、脱リン酸化という化学反応を触媒するホスファターゼ(酵素)に注目し、自然免疫の最初期に働く好中球、がん免疫療法の障害となる骨髄由来免疫抑制細胞、そして、がん免疫と深く関与する脂肪細胞の機能制御を明らかにしたいと思っています。この研究により、免疫疾患に対する新規治療法や、がんに対する新しい免疫治療法の開発につなげたいです」と抱負を語る鎌田准教授。自然免疫機構の解明に向けた研究に挑み続ける。

| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |