|

米国の船外活動中に撮影された「きぼう」日本実験棟(JEM)の全景 / 国際宇宙ステーション(ISS)

撮影日:2018年3月29日(日本時間)(提供:JAXA/NASA)

がん治療薬の研究者が、実験の場を宇宙へと広げる試みを始めている。

宇宙での実験の主役は「ショウジョウバエ」だ。宇宙飛行士と共同作業で、前人未到の実験が始まろうとしている。

ショウジョウバエを使ってがんの治療薬の研究をしている遺伝子病制御研究所の園下将大教授は、2020年、たまたま研究室にあった一枚の実験装置のチラシに目をとめた。そこには、地上でも宇宙のような微小重力を技術的に再現しながら、細胞を培養できる実験装置の宣伝が書かれていた。チラシを手にした園下教授は、小さい頃にガンダムや宇宙戦艦ヤマトが大好きで、「宇宙」にあこがれを抱いていた気持ちを思い出した。その時、自身が研究で使っている小さなショウジョウバエも、この装置を使えば宇宙のような環境で実験できるのではと、ひらめいた。

ヒトの病気の発症に関与する「疾患関連遺伝子」のうち、75%はショウジョウバエにも存在する。これらの遺伝子を操作すれば、ヒトの病気と同じ状況をハエで再現できる可能性がある。一般的に、がん治療薬の研究にはマウスなどが用いられるが、寿命はマウスが2〜3年に対してショウジョウバエが2〜3カ月と生育スピードが早いので、実験結果を早く得ることができる。実際に海外では、ハエを使った実験を基に甲状腺がんの創薬が実現した例もある。園下教授はこうした利点に着目し、がん治療薬の研究を加速するため、ショウジョウバエを使って研究を続けている。「ショウジョウバエで創薬研究というだけでも珍しいですが、もう一つ何か掛け算したら、独自性が高まると常日頃からずっと考えていました。そこに宇宙というピースがはまり、世界で唯一の研究が生まれました。誰もやっていないことをやるのが、研究の醍醐味です」と、園下教授は語る。

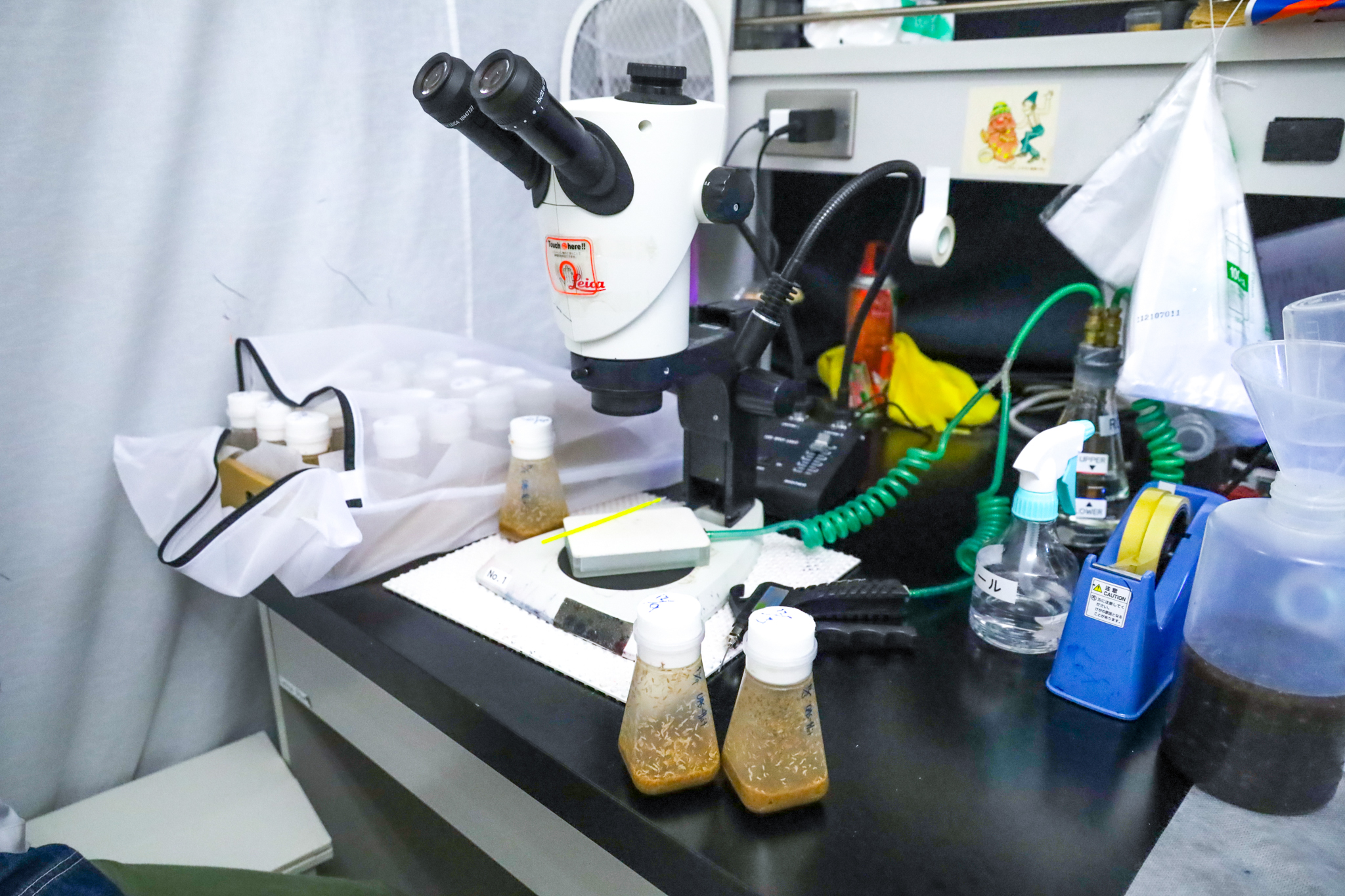

がん治療薬の研究に使う「ショウジョウバエ」

を観察する顕微鏡。(提供:園下将大教授)

研究に使われるショウジョウバエ。

(提供:園下将大教授)

園下教授が特に力を入れているのが、生存率が低く、治療が難しい「膵がん」だ。そこで、膵がん患者が保有する遺伝子変異パターンを模倣したショウジョウバエを、卵の状態から14日間、疑似的な微小重力の実験装置内で飼育。治療薬の入ったエサを与え、さなぎになって羽化するまでの生存率を調べた。その結果、疑似的な微小重力のもとで育ったハエは、通常の重力で育ったハエより生存率が低下し、一方、重力を2倍にすると、生存率が高くなるという結果が得られた。重力の強さと薬効の関係を調べたいと考えた園下教授は、実際に宇宙でこの結果を検証したいと思い立ち、すぐに宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公募していた国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟を利用した実験テーマに応募。「宇宙環境ががん治療薬の効果に与える影響の解明」という題で、2020年度、採択された。園下教授は、「重力と薬効の関係がわかれば、地上でのより効果的な治療法にもつながる可能性があります。将来は、宇宙に人が住む日も来るかもしれません。地上と実際の無重力環境でハエを使った実験をして、地球と宇宙のがん患者を救うのが目標です」と話す。

2024年8月、JAXAの大西卓哉宇宙飛行士が、園下教授の研究室を訪問した。ハエのエサの甘酸っぱい香りに包まれた実験室に入ると、大西宇宙飛行士は白い蚊帳の中に通され、顕微鏡で拡大されたショウジョウバエをのぞき込んだ。「こうしてアップで見ると、興味深いですね。ハエの見方が変わりました」と、大西宇宙飛行士は笑顔を見せた。

園下将大教授(左)の実験室で白い

蚊帳に通される大西卓哉宇宙飛行士。

今年3月以降、ISSに長期滞在する予定の大西宇宙飛行士は、ミッションの一つとして園下教授のショウジョウバエの実験を担当する予定だ。実験は「きぼう」内で飼育ケースに入れたショウジョウバエを交配させ、誕生した次世代の幼虫に薬入りのエサを食べさせて、生存率と、薬効変動のメカニズムを調べる。JAXAによると、宇宙で生き物を繁殖させて投薬するのは初めての試みという。大西宇宙飛行士は、実験に使用する仕切りが付いた手のひらほどの大きさの透明な飼育ケースの使い方を尋ね、作業をする上での注意点などについて熱心に質問した。大西宇宙飛行士は「私は研究者の目となり手となって、皆さんがやりたい作業を私が現場で行います。今回、研究者の方に実験について直接話が聞けて本当に良かったですし、期待に応えたいと思います」と意欲を見せた。

実験器具などの打ち上げは別途、今年6月以降に予定されており、実験準備は大詰めを迎えている。園下研究室で地上での実験を担当している博士後期課程1年の平田大賀さんは、「がんの研究をしようと思ってこの研究室を選んだ自分が、まさか宇宙の実験に携わるとは思いませんでした。宇宙での実験は制約も多く、準備が大変ですが、異分野の方々と話す機会に恵まれ、楽しいです」と目を輝かせた。園下教授は、「大西さんの訪問で、志を同じくするチームという意識がより強くなったと思います。がんは撲滅が難しいですが、上手に制御できれば患者さんの生活の質の向上につながる可能性があり、その方策を探求するのが私たちのミッション。宇宙での実験が、病気のメカニズムを知る一助になればと願っています」と展望を語った。

| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |