|

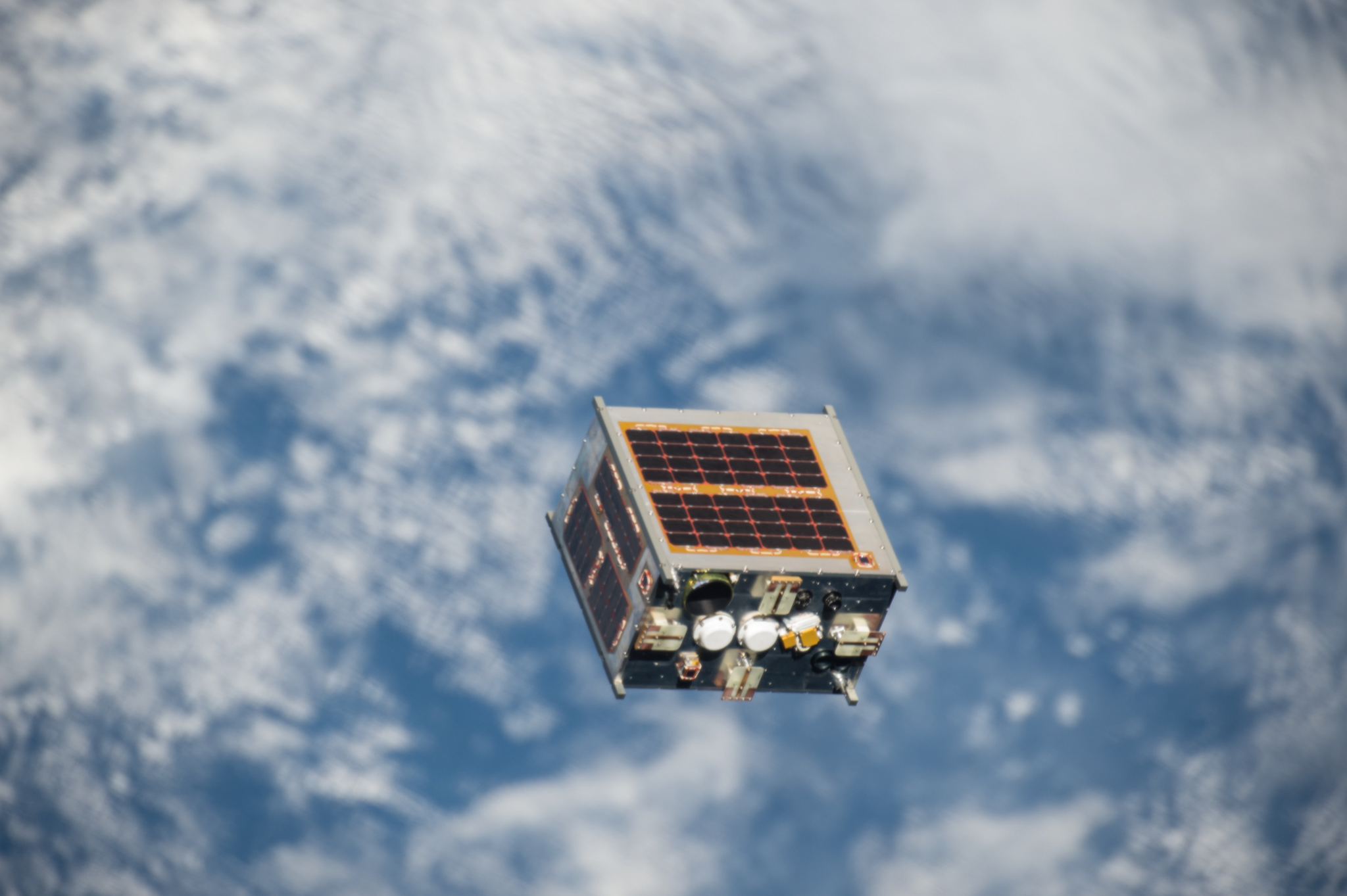

北海道大学、東北大学とフィリピン政府共同開発の超小型衛星「DIWATA(ディワタ)-1」格納作業の様子

/ 筑波宇宙センター(TKSC)宇宙ステーション試験棟 / 撮影日:2016年1月13日(日本時間)(提供:JAXA)

「超小型衛星」を使って宇宙から地球を観測し、世界の社会課題を解決しようとする取り組みを北大の研究者が続けている。北大の宇宙研究が、国や分野の垣根を越えて広がりをみせている。

理学研究院の高橋幸弘教授は、超小型衛星によるリモートセンシング(遠隔計測)技術が専門だ。北大が開発する超小型衛星は、重さ50㎏ほどで、小型で軽量、低コストが特長。細かいニーズに応じた観測が可能なため、農業や環境保全、災害対策への活用が期待されている。超小型衛星には様々な波長の光を分離して検出できる機器が搭載されている。いわば、宇宙から地球を観察できる高精度の「目」を開発し、社会課題の解決に役立てたいと、高橋教授は考えている。

フィリピン共和国国産開発第1号となるDIWATA-1の

「きぼう」からの放出 / 撮影日:2016年4月27日

(日本時間)(提供:JAXA/NASA)

超小型衛星を使って取り組んでいる社会課題の一つが、「バナナ」だ。近年、世界各国のバナナ農家が、カビで木が立ち枯れてしまう「新パナマ病」という病気に悩まされている。バナナの産地として知られるフィリピンでは、年間被害額は数百億円とも言われている。

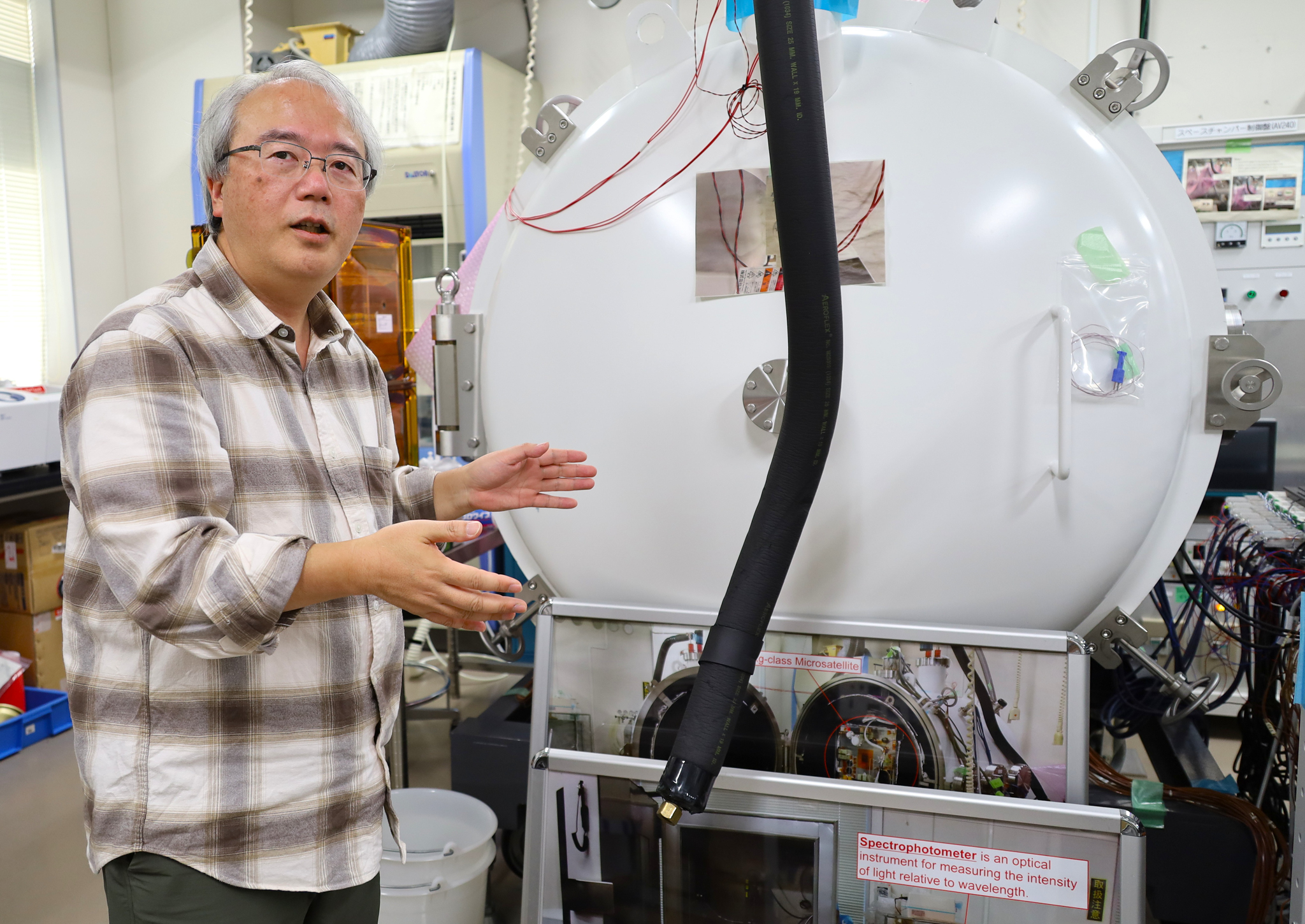

高橋幸弘教授。超小型衛星をつくる実験室にて。

新パナマ病はバナナの葉の変色から診断できるが、広大な農園を人の手だけでつぶさに見るには限界がある。そこで、フィリピンのバナナ農家の協力のもと、病気の葉を特定するための波長を調べ、その波長で超小型衛星から観測し、農園のどこで病気が発生しているかを早期に発見できるシステムを考案。2016年、北大と東北大、フィリピン政府が共同で超小型衛星「DIWATA」1号機の運用を開始した。通常の衛星なら観測頻度は数週間に1回程度だが、この超小型衛星は数日に1回以上の高頻度で観測できる。衛星の開発の成功をきっかけに、フィリピン政府は2019年に宇宙庁を設立。衛星で取得したデータは、オイルパーム農園など他の大規模農業や防災分野での活用も期待されている。最近では、「DIWATA」2号機が台風の中心にある「目」の部分について、雲の立体的な構造を撮影することに成功。台風の目の構造がわかれば、台風の勢力を正確に推定することが可能になるという。

超小型衛星を活用する北大の国際協力プロジェクトは、フィリピンのほか、インドネシア、ミャンマーでも行われている。高橋教授は、「これまで宇宙開発は主に先進国の宇宙機関が独占的に行ってきました。でも、超小型衛星を使えば、途上国も自国のデータを自分で取得し、農業や防災に役立てることができます」と衛星による国際協力の意義を語る。

バナナの葉の波長ごとの反射率を調査し、

超小型衛星を使った病気の早期発見に生かす。

(C) Magallon, PhD thesis, Hokkaido University

高橋教授は、北大の創成研究機構(現総合イノベーション創発機構)に2012年、「宇宙ミッションセンター」を設立した。北大の14の研究院・センターの教員が参加し、宇宙に関わる研究者や、農学や環境のフィールドワークに携わる研究者が、文理の垣根を越えてさまざまな課題解決に挑んでいる。センター長を務める高橋教授は、「例えば文学研究院の先生は、人と野生生物の関わり方について研究していて、衛星を使って植生や水辺の様子をとらえ、トナカイの移動経路を推定します。北大はフィールドワークに関わる研究者がたくさんいるので、宇宙から見て地球を調べたい、つまり衛星を利用したい研究者が日本一多いかもしれません。北大は違う分野の研究者間の敷居が低く、すぐに協力体制ができるのも良いところです」とセンターの意義を強調する。

今年は北大が中心となり、複数の大学などの研究機関や企業の宇宙利用に向けた連携を加速させるため、「統合宇宙センター(HISPEC)」(仮称)の設立を目指している。高橋教授は、「これからも社会課題の解決を目指して、宇宙を利用するための技術や協力体制を築いていきたいです」と展望を語った。

気球で宇宙の入口へ―北大発認定スタートアップ企業の挑戦

岩谷 圭介

IWAYA Keisuke

株式会社岩谷技研

代表取締役

限られた一部の人にしか手が届かない「宇宙」。それを身近なものにしようと取り組んでいるのが北大発認定スタートアップ企業「(株)岩谷技研」(北海道江別市)だ。岩谷技研によると、早ければ2025年春以降、世界で初めて気球に一般客を乗せた宇宙遊覧を実施予定という。気球による宇宙遊覧では、訓練も必要なく、子どもから年配の方まで誰でも、宇宙の入り口と呼ばれる成層圏内の高度18~25kmまで連れて行き、地球を眼下に望むことができる。代表取締役の岩谷圭介さんは、「たくさんの人の夢をかなえるような、社会の役に立つ技術を発明することが、子どもの頃からの私の夢でした」と話す。

成層圏到達時の窓外風景(提供:岩谷技研)

岩谷さんは北大工学部在学中の2011年夏、海外の大学生が風船を使って宇宙撮影に成功したというニュースを見て、自分もやってみようと思い立った。100円ショップやホームセンターで材料を購入し、たくさんの風船を抱えて札幌キャンパス内の農場で一人、小型カメラを飛ばす試みを始めた。2016年に会社を設立した後は、有人宇宙遊覧を目指して装置を改良。飛行試験を重ね、2024年7月、パイロットを乗せた有人飛行試験で高度20kmに初めて到達した。

気球部分はプラスチック製で、そこに空気より軽いヘリウムガスを注入し、調整弁を開閉して高度を調整する。気密性の高い球体のキャビンは現在2人乗りで、スポーツカーと同様のシートを使用しており、乗り心地も抜群だ。

アメリカの民間宇宙旅行の旅費は一人数十億円だが、気球宇宙遊覧の価格は現在2400万円。将来的にはキャビンを大きくして乗船人数を増やし、数百万円台での運航を目指す。岩谷さんは、「何度も失敗や挫折がありましたが、できることを一つずつ積み上げてここまできました。北大のフロンティア精神で、これからも探求を続けていこうと思います」と意気込んだ。

| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |