|

南極の氷を研究する  北大低温科学研究所 本堂 武夫の仕事 |

南極のはてしなく続く雪原の上に立つと、その壮大さに圧倒されて、それまでミクロ構造ばかりにこだわってきた自然観の小ささを思い知らされる。そればかりか、南極観測隊独特の知恵が随所に生かされていて、狭い実験室しか知らなかった自分には、まさに驚異の世界であった。

ドームふじ。ここは昭和基地から南極点に向かって1000km、標高3800mに達する南極の氷の頂上部である。平均気温はマイナス54度、最低ではマイナス80度にもなる。

この生存の限界を超えた極寒の地で、北大低温研の職員ら日本南極観測隊は、深度2500mに達する南極の氷の掘削に成功した。そして、柱状に氷をくり貫き(それを「氷床コア」という)、日本に持ち帰った。10年に及ぶ準備をへた1996年12月のことであった。そして2000mを超える「氷床コア」の一部は、今も、北大低温研のマイナス50度の巨大冷凍庫の中で解析が続けられている。この難事業の成功は、南極において長年にわたって辛苦を重ねてきたわが国の雪氷研究者と掘削機器開発に携わった技術陣の努力の賜物である。

なぜ、非常な困難もかえりみず、われわれは南極の氷を掘削し、研究しているのか。

それは、南極の氷が、過去数10万年の気象や地球環境を記録している生き証人だからである。南極の氷は平均で2450m、厚いところは4000mに達する。この氷の層には、年代順に火山灰、大気汚染物質、宇宙塵が積み重なり、そして太古の大気そのものが気泡の形で、あるいは深層部においては大気の分子がクラスレートハイドレートという特殊な結晶に形を変えて封じ込められている。

したがって「氷床コア」は、たとえば太古の大気がどれだけ温暖化ガス(二酸化炭素)を含むかを知る手がかりである。また、太古の気温が何度であったかを知るための温度計の役割を果たす同位体(酸素同位体)も封じ込められている。このように、南極の氷は地球環境の巨視的変化を示すデータの宝庫である。そこから、太古の気温や大気の組成を再現するには、分子レベルのミクロ構造の研究とX線による高度の測定が不可欠なのである。

氷を研究するもう一つの大きな目的がある。周知のように地球の歴史は、約10万年の周期で、氷期と間氷期とがくり返してきた。多くの陸地が、間氷期には海面が上昇して水没し、反対に氷期には海面上に出ていた。現在は暖かい後氷期(約一万年続いている)にあたり、南極と北半球ではグリーンランドだけが、巨大な氷のかたまり(それを氷床という)でおおわれている。現在の氷床は、陸地面積の10%をおおうに止まっている。

ところが氷期の2万年前、南極や北極海だけでなく、カナダやスカンジナビアなど北半球の中緯度の平野・丘陵もすっぽり氷床でおおわれ、その広さは今の約3倍であった。

この巨大な気候変動には、氷床の動きが深く関わっている。

例えば、太陽光との関係では、氷床が拡がれば、氷は太陽光を反射するため、地表が受け取る太陽熱が減って、寒冷化が進む。反対に氷床が縮小すると逆に温暖化が進む。

また氷床が拡がって海をおおうと、海水の蒸発が減るため、降雪量が減る。反対に氷床が小さくなって海面が開くと、海水の蒸発が増えるため、降雪量が増え、氷床は厚みを増し、再び拡大を始める。このように氷床の動きが、環境変動の鍵を握っているのである。

|

●南極氷床から流れ出した氷山 |

とすると今後の環境変化の予測には、氷床がなぜ動くのかを、研究する必要がある。

不動に見える氷床も流動している。南極の氷は、鏡もちのようなのっぺりした形をしている。これは氷床が、自重と傾斜の力を受け、中央部から海岸部に向かって、きわめてゆっくりと流れている証拠なのである。流れの速度は、南極の中間部では年間数十mであるが、沿岸部にいたると年間数km程度と早まる。そしてランバート氷河、白瀬氷河などで、氷が崩れる様子がみえ、さらに氷床から離れた氷は氷山となり、海に出て行く。

では、なぜ固体である氷床が流れるのか。それは力を受けた氷の結晶のきわめて小さな変形が非常に数多く重なり合った結果として、巨大なスケールの氷床の流動となって現れるのである。この分析にも、氷のミクロ構造の分析とX線による高度な測定が必要となる。

|

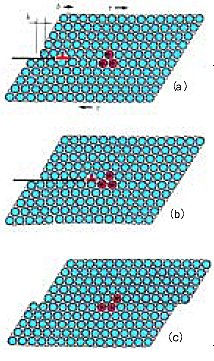

●図1 転位による塑性変形 |

氷は、水の分子が規則正しく配列した結晶である。この氷の結晶は、隙間の多い構造であり、特殊な結晶の仲間に属している。そのため他の物質と違う性質をもち、たとえば氷が水に浮くことは、湖沼の凍結が深部までは及ばない原因となるなど、地球環境の形成に重要な役割を果たしている。

では、なぜ結晶である氷が塑性変形するのか。(たとえば針金を曲げたとき、元に戻ろうとせず、変形後の形を保つ。このような変形を塑性変形といい、元へ戻ろうとする弾性変形と区別する。)また、水分子は氷の中を動き回っている。どのような要因から、氷のなかを水分子が移動(拡散とよぶ)するのか。私はこうした氷の構造に関する分子レベルの基礎的な研究を1970年代後半から重ねてきた。

塑性変形は、結晶の中の「異端児の原子(氷の場合は水分子。以下同様)」、すなわちほんの一部の原子が原因となって生じている。理想的な結晶は、原子が、規則正しく配列して結晶格子を組んでいる。しかし実際の結晶では、完全な格子からのさまざまの乱れがある。乱れを作る「異端児の原子」は、あるべき位置に原子の欠けた空孔や格子の隙間に原子の入り込んだ格子間原子および図1に示すような転位などである。

図1の(a)では上半分が左側から1原子分押し込められた状態になっており、記号のところで上側の原子列が1列途切れている。これが転位である。この転位が(b)のように結晶を横切って動くと、結果として(c)のように上下で1原子分のずれが生ずる。このような1原子単位の変形が無数に積み重なって、眼に見える塑性変形となるのである。

|

●図2 氷結晶中の転移の運動 |

では、氷の中の転位の運動はどうすれば調べられるか。その研究は、X線トポグラフィという方法で、1960年代に北大の東晃教授が世界に先駆けて始められていた。ただし当時のX線装置は、出力が小さく、写真撮影に時間がかかって、きわめて遅い運動しかとらえられなかった。また普通の氷をX線トポグラフィで見ると、どんなに純度が高くても転位の密度が非常に高いため、ほとんど真っ黒に写ってしまう。

そこで私は、1970年代後半から、筑波にある高エネルギー物理学研究所の放射光実験施設(フォトンファクトリー)のシンクロトロン放射光を使って、転位の動的な挙動を観察した。図2の4枚の写真が、X線トポグラフィで見た転位の動きである。この試料は、特別に注意して作った良質の氷の単結晶から切り出した。写真には、一本一本の転位を見分けることができ、また中央付近で新たな転位がループ状に発生しているのも見えている。

この氷に、力を加えたり、温度変化を与えたりすることによって、転位の挙動を調べる。そのため実験前には、力を加えないように、また温度を変化させないように、細心の注意を払う必要がある。そのため、どうやって試料と特殊な実験装置を筑波まで運ぶか、試行錯誤を重ねた。結局、氷の試料を密封した容器に入れ、それをかき氷と塩の寒剤に埋め込み、マイナス20度に保ち、それと実験装置をレンタカーに載せて、フェリーによって大洗を経由し、筑波まで運んだ。このようにして札幌から筑波にくりかえし通った。

その後、「氷に2000気圧の高圧力をかけ、X線トポグラフィでしらべよう」と提案した。周囲は若者を含め、誰もが反対した。氷に高圧をかけると、転位が増えて真っ黒なX線写真しかえられないことをみんな知っていたので、反対するのは当然だった。

しかし、力の均等に加わる静水圧の条件を満たせは、転位は増えないはずである。そう考えて装置を工夫した。そして2000気圧まで加圧し、一本一本の転位が識別できたときは感激した。この高圧力下での転位の挙動を見たのはこれが初めてであった。こういった苦労によってえたデータは、氷の点欠陥に関する標準的なものとして、世界に認知された。

それでは氷の中で、どのように水分子は移動(拡散)するのか。それまで研究が蓄積されていた金属結晶では、空孔が拡散の主役であることは常識であった。そのため、氷の専門書を含めすべての教科書は、明確な根拠なしにもっぱら空孔説を採用していた。氷については、隙間の大きな結晶構造であり、空孔と格子間分子のどちらが拡散の主役とも断言できないはずなのに、である。

わたしたちは様々な実験結果から、この空孔説に疑問を抱き始めた。「空孔ではなく、格子間分子が主役だ」と言い始めたころ、周囲の反応は懐疑的だった。「どの教科書にも書いていないことを言って大丈夫か」というわけである。当時工学部助手であった私は、物理学会に出かけては、高名な先生に自説を聞いてもらった。当時私は「本当に偉い先生は若者に親切なものだ」という「定理」を信じており、気後れしなかった。実際、面識のない大先生が熱心に耳を傾けてくれ、私の説を「リーゾナブルだ」と励ましてくれたことを、今でも鮮明に記憶している。

そしてこの問題に決着をつける決定的な実験をやろうと計画した。詳細は省くが、この一連の実験で、疑いの余地なく格子間分子が、氷の自己拡散の主役であることを立証した。氷を構成する水分子の100万個に一個程度の割合で、本来の位置から外れた「異端児」がいて、これが氷の中の拡散を支配しているのである。

巨大なスケールで生じた氷床の流動も、元をたどれば分子レベルでの転位や拡散の積み重ねにほかならない。悠久のときを経て見えてくる流動も、ミクロに見ると氷のなかを水分子が絶え間なく動き回っている結果なのである。過去の地球環境の変動を記録した氷床コアの解析も、将来の環境変動を予測するための氷床の流動も、ともに基礎的な分子構造の考察とシンクロトロン放射光のような新たな手段を駆使することによって、独自の視点でその解明に近づくことができる。それが私のような実験物理屋が南極を研究する理由でもある。

|

|

|

|

| 広報誌のページへ | 北海道大学のホームページへ | 目次に戻る |