居心地の悪い会議

----異種格闘技戦----

プロレスの奥深い歴史を知るコアなファンの一人として、最近、どこか、物足りなさを感じている。繰り出す技も高度で複雑になり、10年くらいで、技術がこれほど進化したスポーツは他にない。技が3次元的になり、高度で複雑になった。技の名前も芸術的で、「エメラルド・フロウジョン」「レインメイカー」「フランケンシュタイナー」だのと、名前を聞いただけでワクワクするような技が次々と開発されている。

それなのに、一体、この物足りなさは何なのか?最近までその理由がわからなかったが、ようやく、気がついたことがある。

それは、選手が、みんな、どこか似ているのである。ある意味、クローン化している。ほとんどのレスラーは、マッチョで、シェイプされていて、惚れ惚れする肉体をもっている。結果として、戦い方はある意味画一的なものになっている。これは、日夜血の滲むような努力をしているレスラーの皆さんには言いがかりに等しいが、「プロレス」という本来多様性の高いスポーツが、クローン化された美しいレスラーで均一化されてしまったように感ずる。

-------------------------------------------------------

ジャイアント馬場さんは、「東洋の巨人」と呼ばれたレスラーで、華麗な技はないものの、実に多様な相手と戦った。往年のファンであればご存知、体重273キロの超巨漢、「お化けカボチャ」と呼ばれたヘイスタック・カルホーン、巨大さでは馬場さんを上回る「人間山脈」と呼ばれたアンドレ・ザ・ジャイアント、あるいは、「噛みつき技」で公序良俗違反ギリギリのフレッド・ブラッシー、あるいは、プロレス界のジャッキー・ロビンソンと呼ばれたボボ・ブラジルなど、もう人間離れした強者が戦うスポーツだった。

その究極が、尊敬するアントニオ猪木師匠が1976年に始めた異種格闘技戦だった。そもそも異なるカテゴリーの格闘技のチャンピオンが戦うという無謀な挑戦だった。格闘技ファンでない方々も、猪木選手とボクシングの世界チャンピオンのモハメド・アリ選手の試合はどこかで聞いたことがあるはずである。

それは、現代のシェイプアップされた格闘技にはない、ジャンルの異なる者同士のリアルファイト(真剣勝負)だった。しかし、多くの批判を浴び、「世紀の凡戦」とまで酷評された。ある種の「居心地の悪さ」を思い知らされた勝負だった。しかし、あの予定調和のない居心地悪い闘いに、その後の日本プロレスにおけるイノベーションのシーズがあった。

-------------------------------------------------------

数か月前のことである。北大と紅茶で有名な株式会社ルピシアがコラボして、北大ブランドの紅茶の発売が決まり、新発売のパッケージデザインを決定する会議に参加することになった。

「そんなお洒落なパッケージデザインの選考、僕のようなアートセンスのない人間は適任じゃないよ・・・」と口では言いながら、これは「総長マターだな!」と内心、楽しみにしていた。

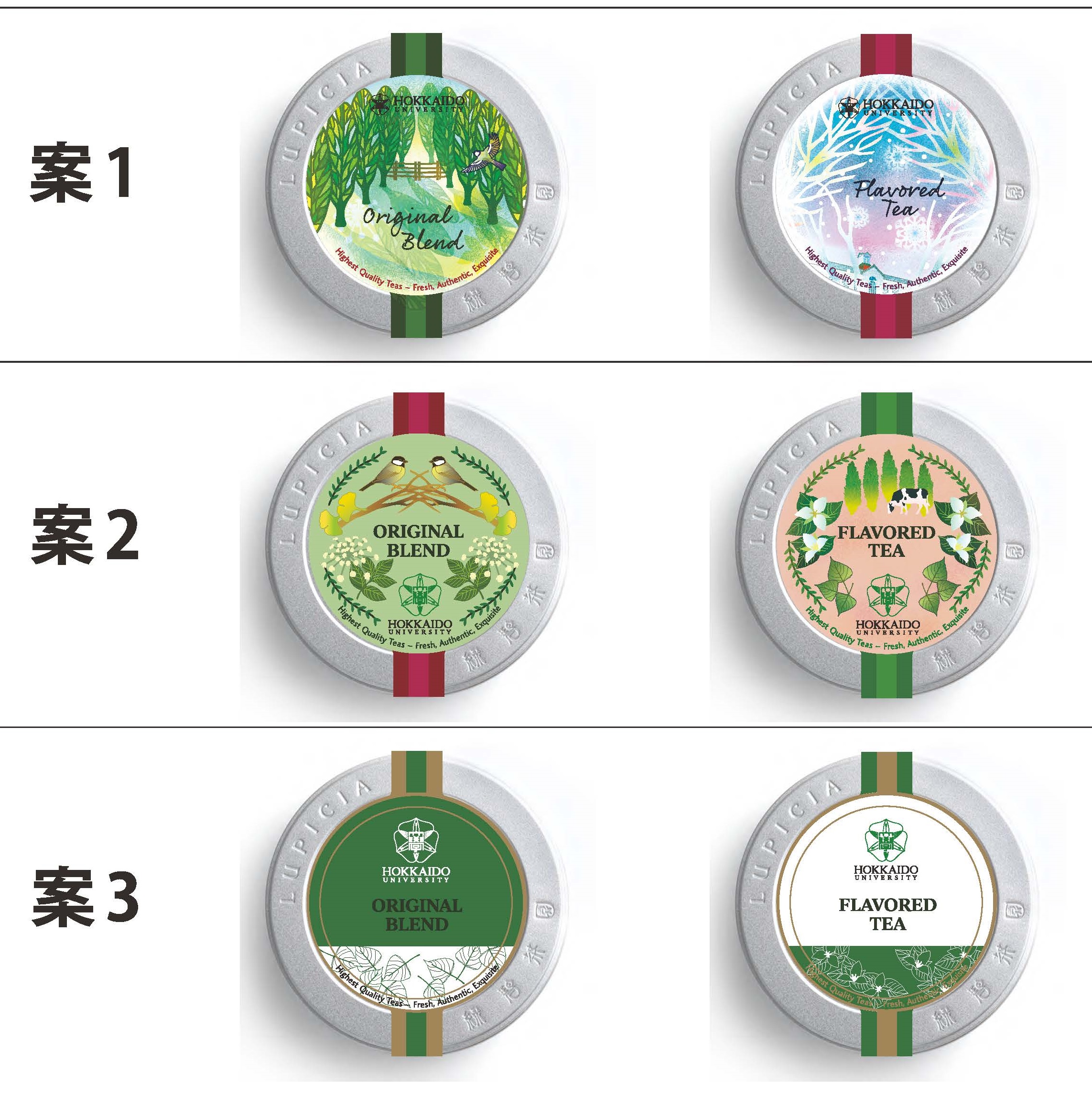

当日、ルピシアさんのデザイナーが3種類のパッケージデザイン(左図)を提案してくれた。

私と男性理事1名、企業関係の外部の男性委員が1名、そして、オンラインで参加した学生20名余りの投票によって、この中から一つのデザインを選ぶこととなった。専門家によれば、紅茶ファンの90%は女性とのことでもあり、学生の大半は女性であった。

3つのデザイン案を見た瞬間、内心、「これはもう決まりでしょう。ダントツで案3」と心に決めていた。案3が、背筋の伸びた骨格のしっかりしたデザインで、何より、北大ブランドの紅茶であることがすぐにわかる。緑を基調とした凛々しいデザインは文句なしで“北大らしい”。

後でわかったことだが、男性の理事、外部の男性委員も同様の選択であった。この3人だけで意思決定をしていれば、案3が満場一致で決まっていたはずであった。

しかし、オンラインで参加していた学生からの様々な意見を聞くうちに、全く、想像もしていなかった形勢逆転が起こった。特に女性の学生さんからは、案1が圧倒的な支持を集めた。

投票の結果、当然、多くの学生の支持を得た案1が第1位となった。その結果を受けて、いよいよ、「総長、ご決断を」となった。

「この案1、フワフワした淡いデザインねえ・・・」と内心思いつつ、さすがに、ここで、学生のマジョリティの意見に逆らって、強引に私達のお好みの案3で強行突破できるはずがなかった。選挙に負けた苦い経験は何度もあり、それなりに敗戦には慣れてきたが、これは衝撃であった。

その衝撃は、自宅に帰って、女系家族の全員が、案1を迷うことなく支持した時に、敗北が確信に変わり、実に正しい選択がなされたと安堵した。

-------------------------------------------------------

北大も、ダイバーシティ&インクルージョンの推進宣言を公表して、多様性を前面に押し出している。しかし、白状するが、内心、功利性とか生産性の高さを考えると、多様性は決して優れたものではないと思っていた。

多様性の優れた点は否定しないが、10名の会議で何かを決めようと思えば、10名のエキスパートによる会議と、ジャンルの違う10名の多様なメンバーの会議では、前者が優れた結論をかつ短時間で出すことができるはずだと信じていた。

世界が多様性に向かっているとすると、この功利性や生産性を少し犠牲にして多少居心地の悪い多様性を選択するためには、それを支える思想(「思想」を求めてしまうところが大学の総長っぽいね!)がないとどうにも落ち着かない性分なのだ。しかし、浅学非才にて、従来の哲学や思想(ギリシャ哲学、儒教思想、実存主義、マルクス主義など古今東西の思想)に「多様性主義」と名の付く高邁な理論は見つけられなかった。

そこで、いろいろ直近の著書を探したところ、それらしい解説書が見つかった。「多様性の科学」*1という本である。お時間がある諸賢は是非、一読すると良い。ネタバレになるので解説はしないが、個人的な理解を言えば、複雑な課題に最適解を出すためには、多様性は、功利性、生産性の点で、最も優れているというものである。言い換えると、単純な加算的な課題(よく言われるように、リレーのメンバーは、足の速さにおいて選ぶべきで、ここで多様性は何の意味もない)について言えば、多様性が優れている訳ではない。

この著者も結局、生産性と功利性の点で、複雑な課題解決には多様性が勝っているとして「多様性」に軍配を上げている。しかし、この程度では、若い頃、吉本隆明先生のエベレストのような高邁な思想に恋した頭でっかちの総長の僕としては、実は、大変に不満である*2。今のところ、「多様性主義」を組み立てる哲学や堅牢な思想はないように思われる。ただ、支える理論は、後からついて来ることも良しとしなければならない。

事実、ルピシアの紅茶のパッケージ選択のような日常的な課題に対する決断ですら、多様性は絶大な力を発揮した。大学は、実に多様な人々が集まって、多様な研究、教育、運営が行われている場所である。異種格闘技のような、居心地の悪い会議は、むしろ、大学のエネルギーを高めるに違いない。

「○○先生の仰るとおりで・・・」という予定調和的な発言で埋め尽くされたクローン的な専門家だけが集まった会議は、居心地は良いのかもしれないが、複雑系の課題に対しては、とんでもなく誤った解を導く可能性がある。

-

*1

多様性の科学 マシュー・サイド ディスカバー・トゥエンティワン

- *2