アイソトープ総合センター 利用案内

1. 基本情報

1-5 非密封放射性同位元素の使用核種と数量・貯蔵能力

1-6 利用負担金等

1-7 主要機器一覧

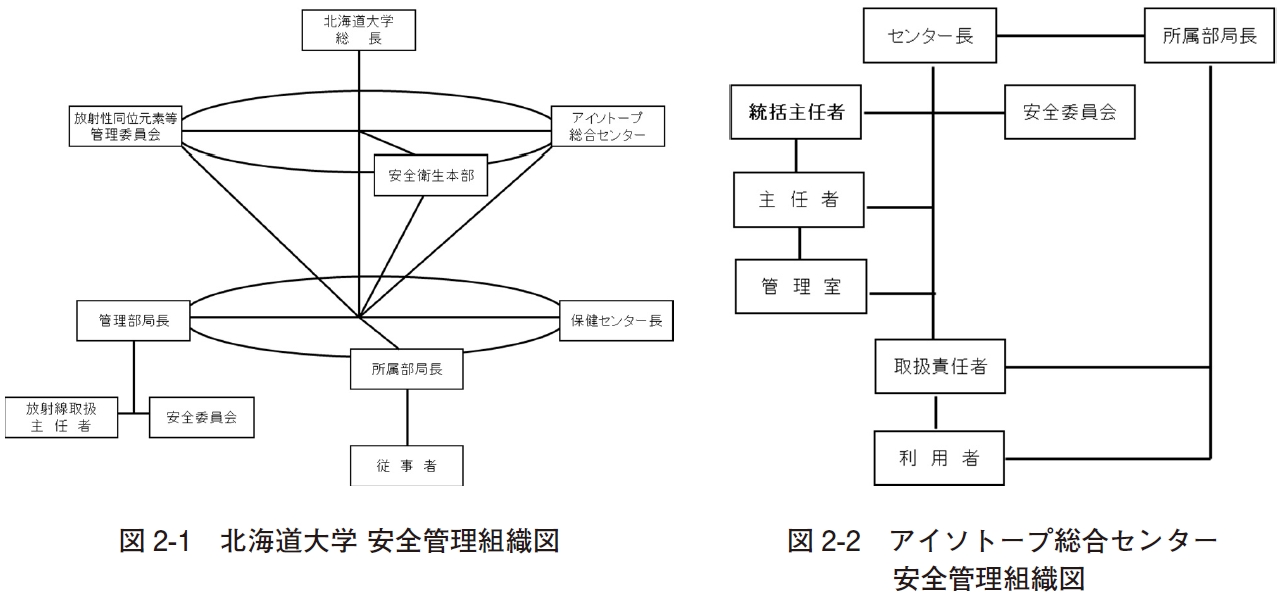

2. センターの管理体制

2-1 安全管理に関する組織(センター規程第9条)

2-2 主任者及びその代理者並びに統括主任者(センター規程第12条)

2-3 管理室(センター規程第13条)

3. センターの利用(従事者登録と利用許可等)

3-1 従事者登録と利用許可(センター規程第16~18条)

3-2 登録(センター規程第16条)

3-3 利用

3-4 申請、許可に係る手続き等(HORCS)(センター規程第16~17条)

4. 取扱責任者及び利用者の基準、方法

4-1 センターへの立入

4-2 取扱等業務に係る基準、方法

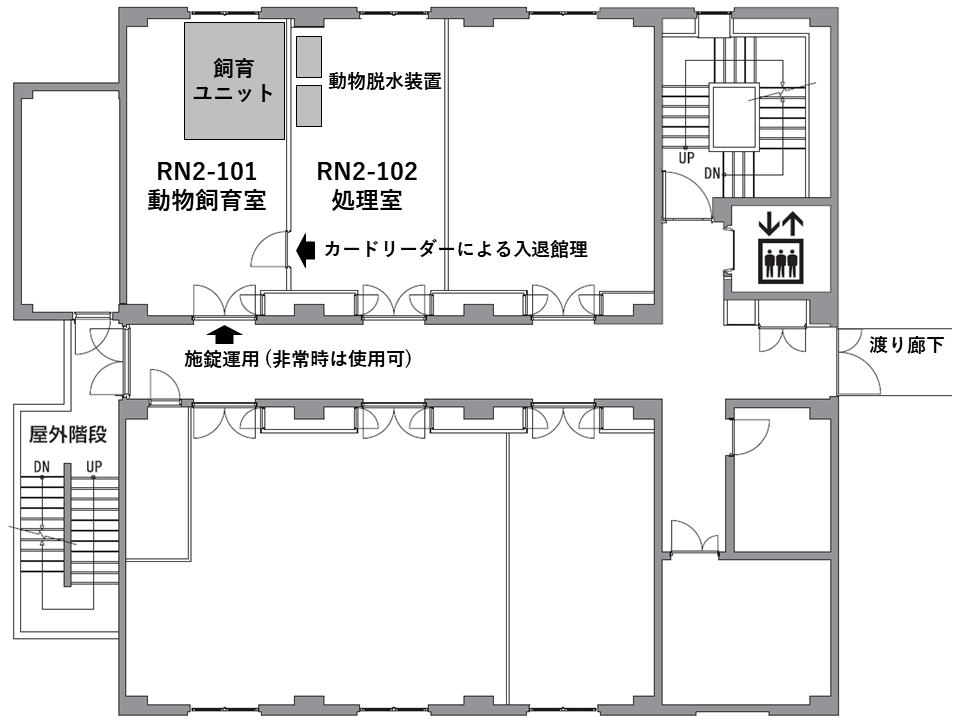

6. 動物飼育室の利用

6-1 利用許可

6-2 入退室方法

6-3 動物の飼育管理等

6-4 微生物検査

6-5 RI投与動物の飼育

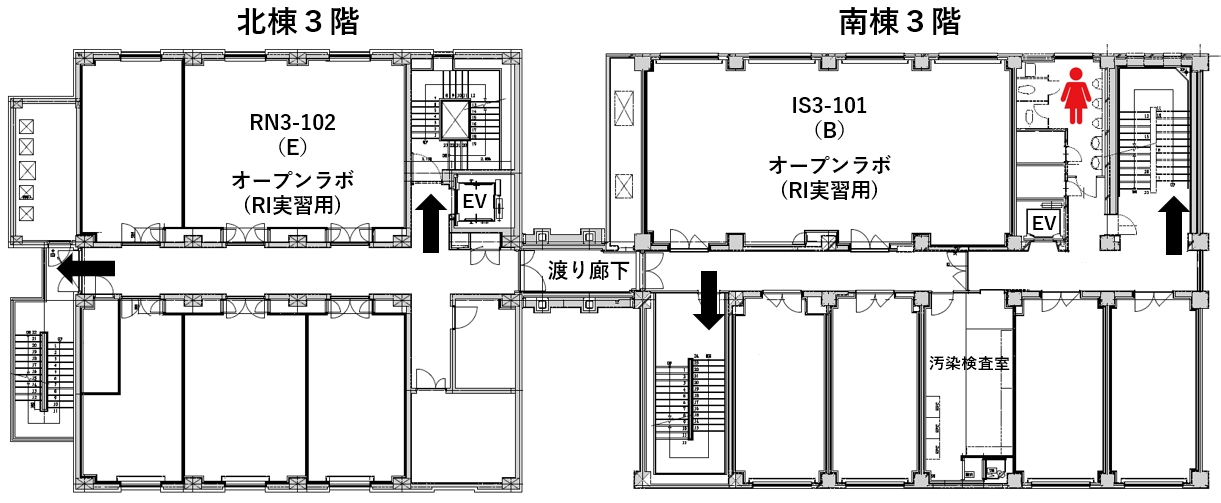

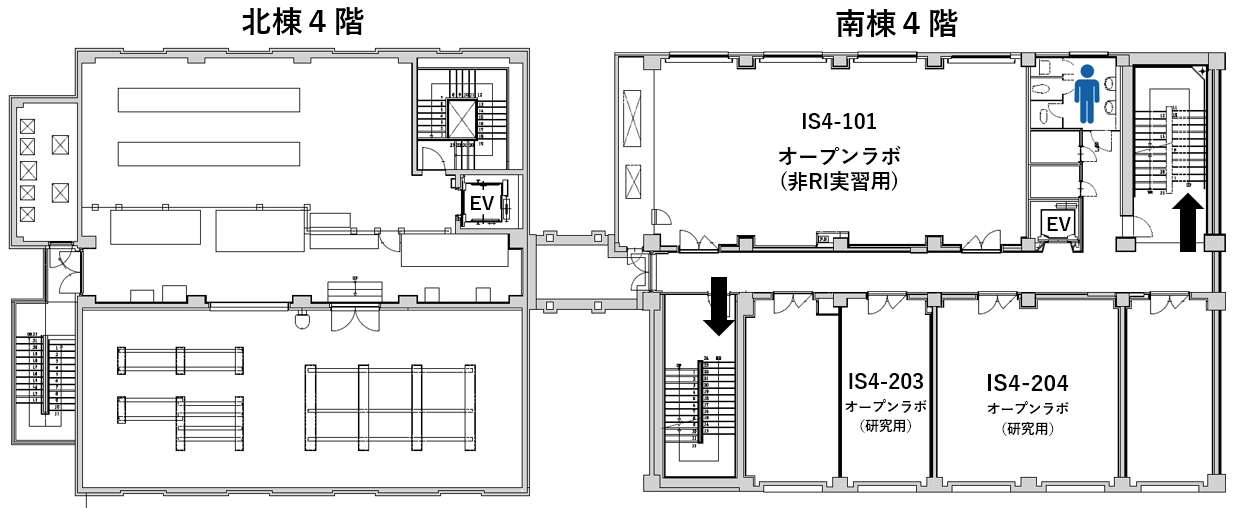

7. オープン化された機器の利用

7-1 動物用PET・SPECT・CT装置

7-2 イメージング質量分析装置の利用

7-3 オープンラボの利用

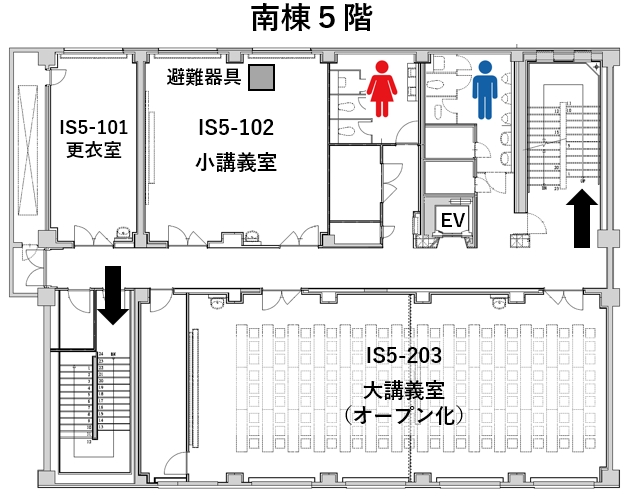

7-4 講義室の利用

7-5 放射線治療装置リニアックの利用

7-6 Ge半導体検出器の利用

8. 点検等に係る事項

8-1 自主点検(センター規程第21条)

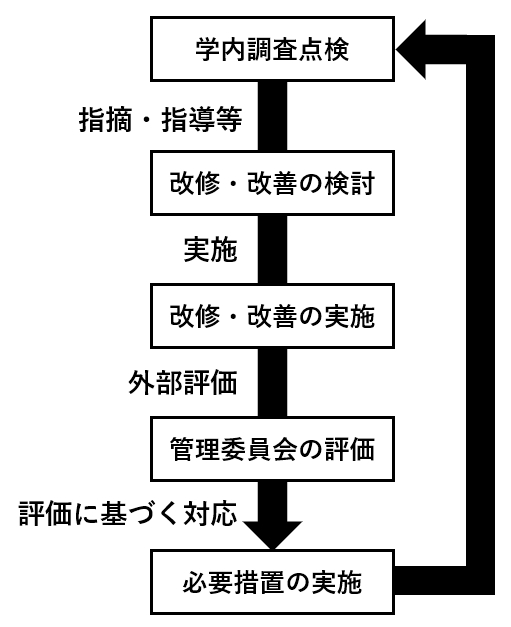

8-2 学内調査点検:PDCAサイクルの構築(センター規程第21条)

9. 放射性同位元素等の受入れから廃棄まで

9-1 受入れ(購入、譲受)及び払出し(センター規程第22条)

9-2 使用(センター規程第23条)

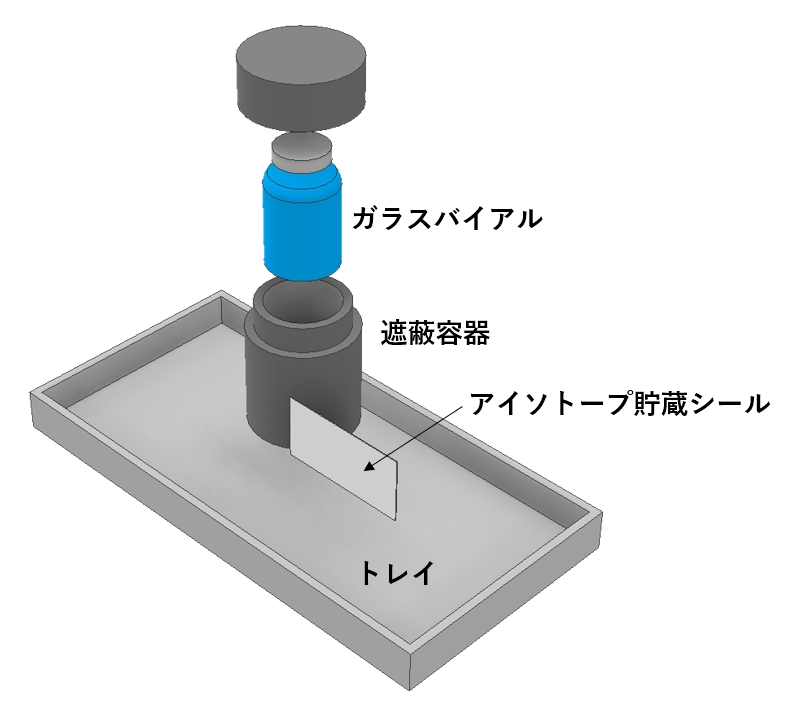

9-3 保管(センター規程第24条)

9-4 廃棄(センター規程第25条)

9-5 運搬(センター規程第26条)

9-6 放射性同位元素管理システム:使用、保管、廃棄等に係る記録(規程第22条)

9-7 利用に伴う点検等

10. 測定(被ばく及び汚染の管理)

10-1 場所の測定に係る事項(定期測定)

10-2 被ばく管理

10-3 放射性同位元素汚染の管理

10-4 被ばく、汚染時の措置

11. 教育訓練

11-1 教育訓練の受講等

11-2 教育訓練の省略及び認定

12. 健康診断

12-1 健康診断の項目

12-2 健康診断の種類

12-3 認定

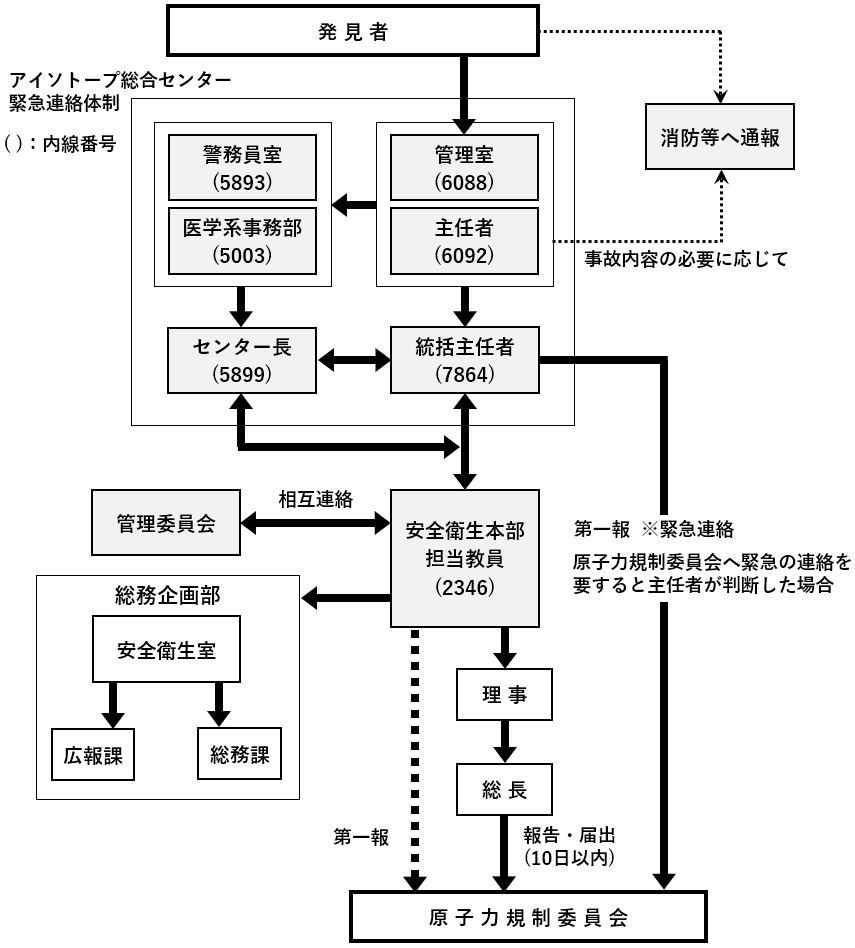

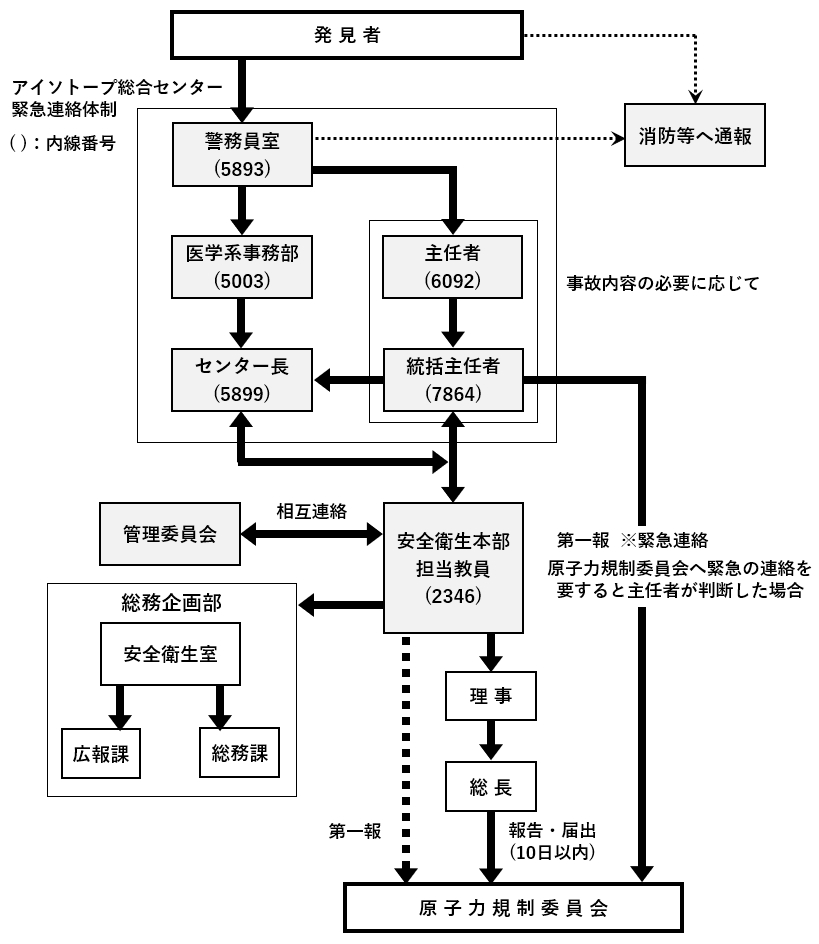

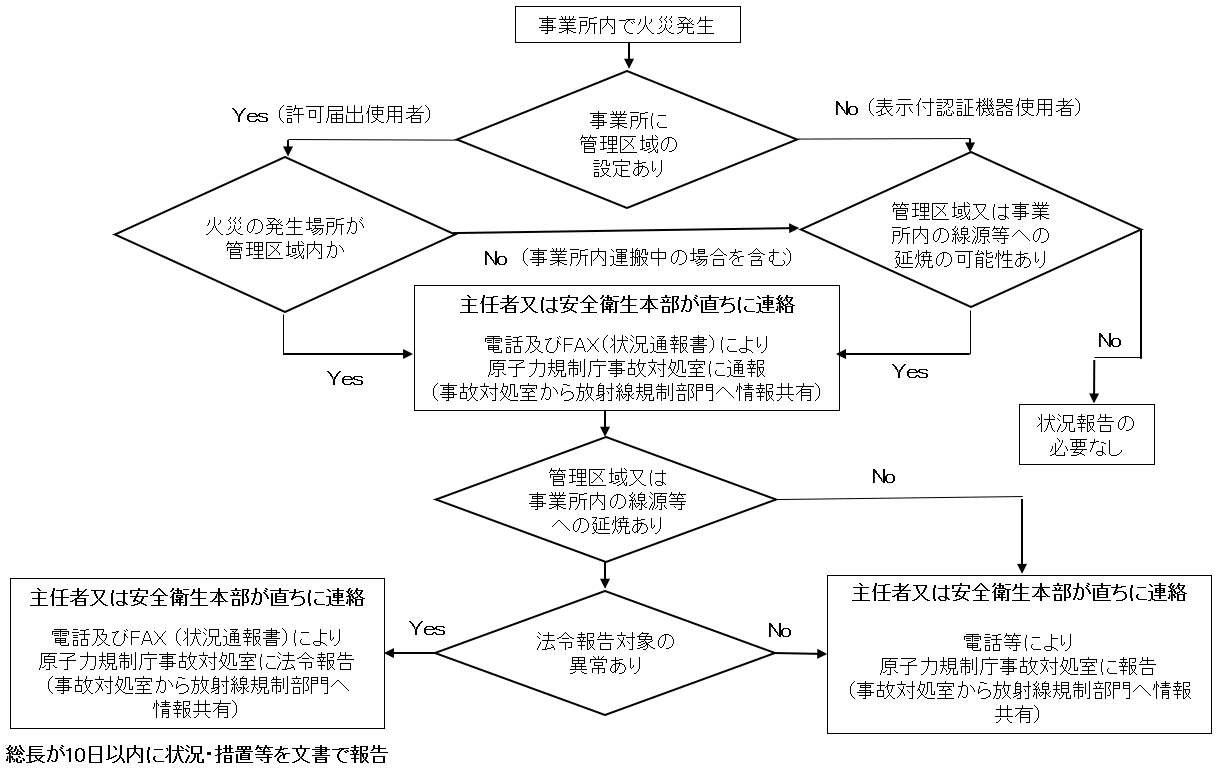

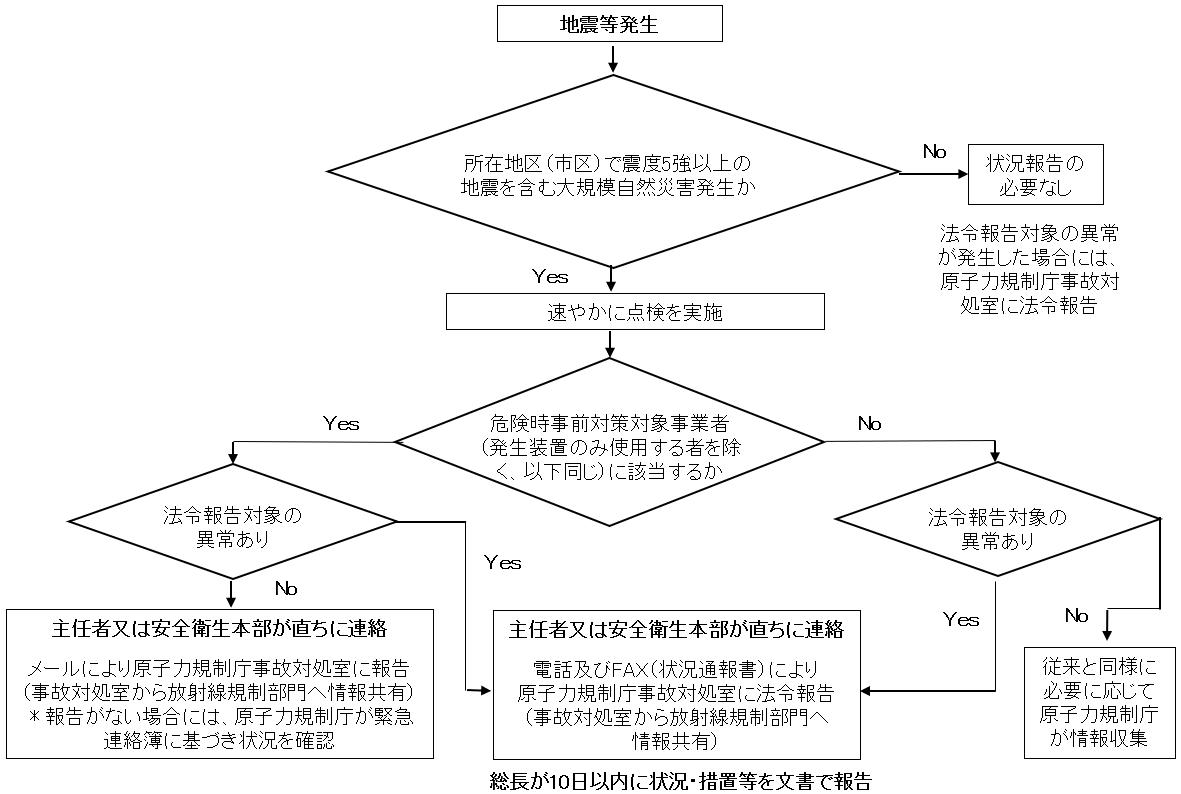

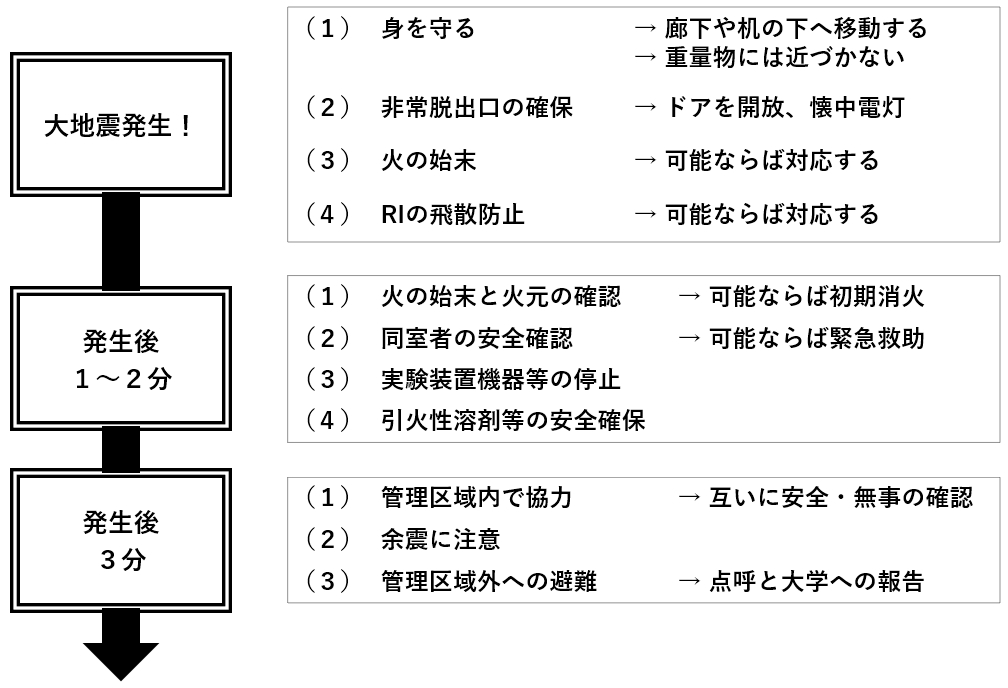

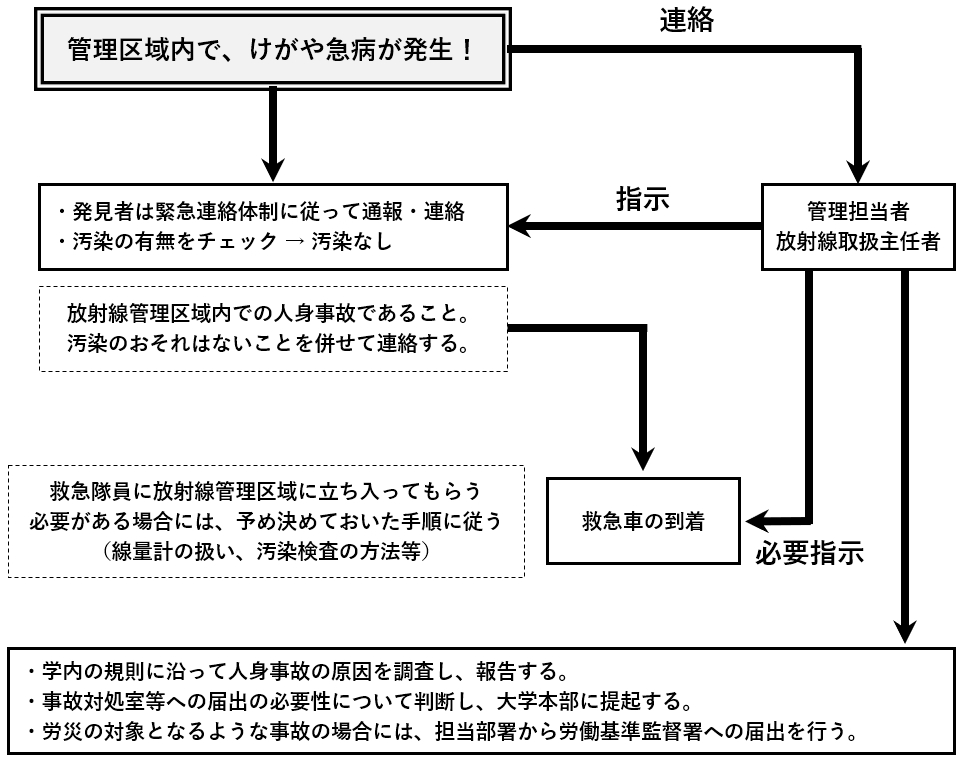

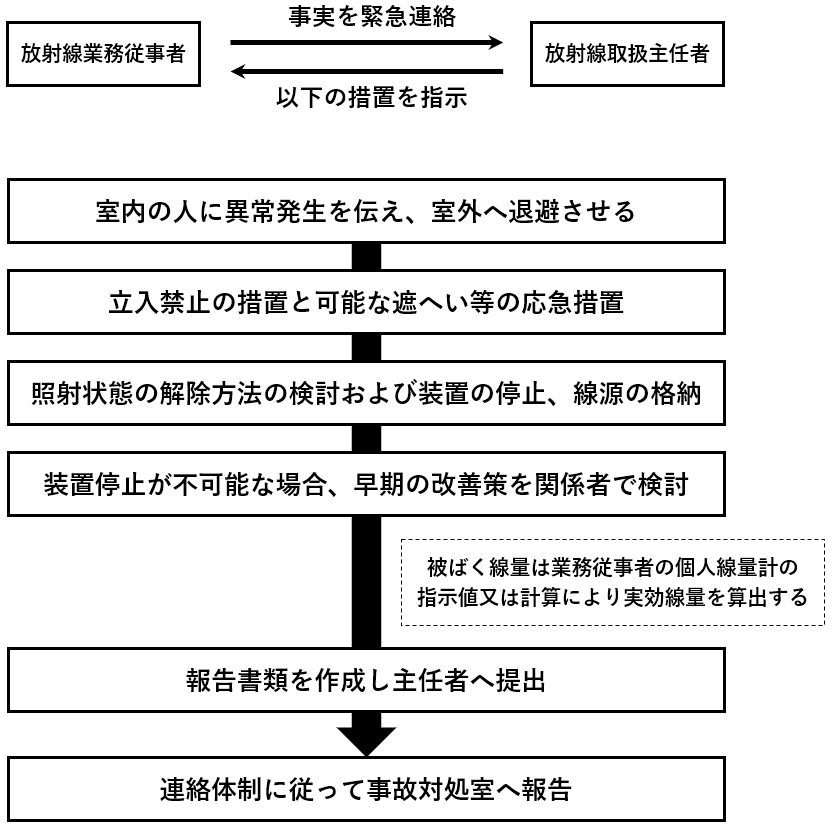

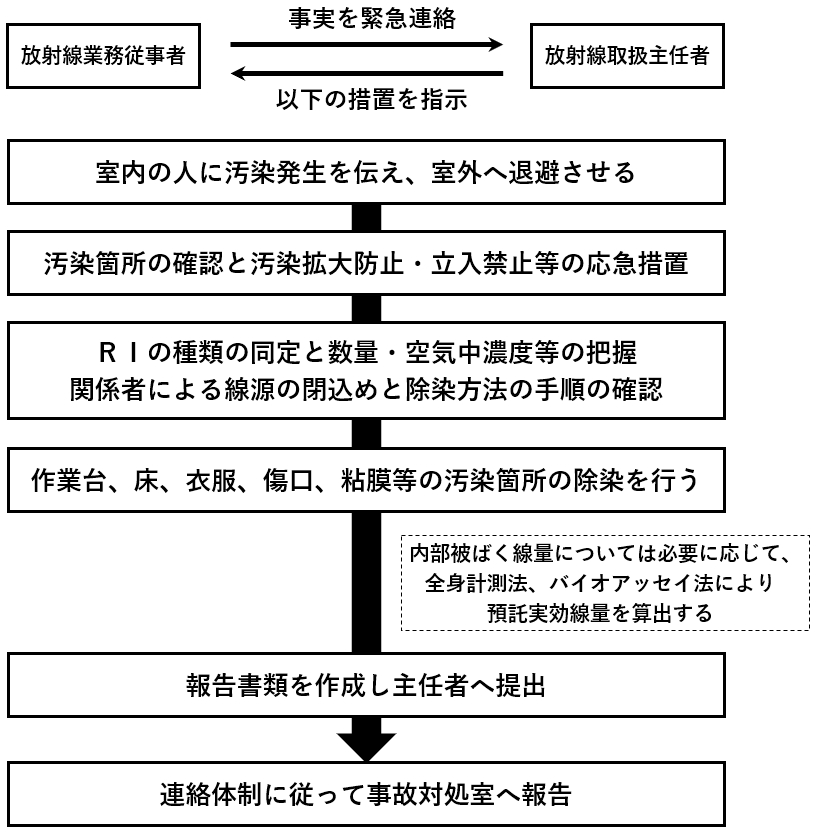

14. 事故、緊急時の対応

14-1 緊急連絡体制(センター規程第35条)

14-2 原子力規制委員会に対する連絡等

14-3 避難経路

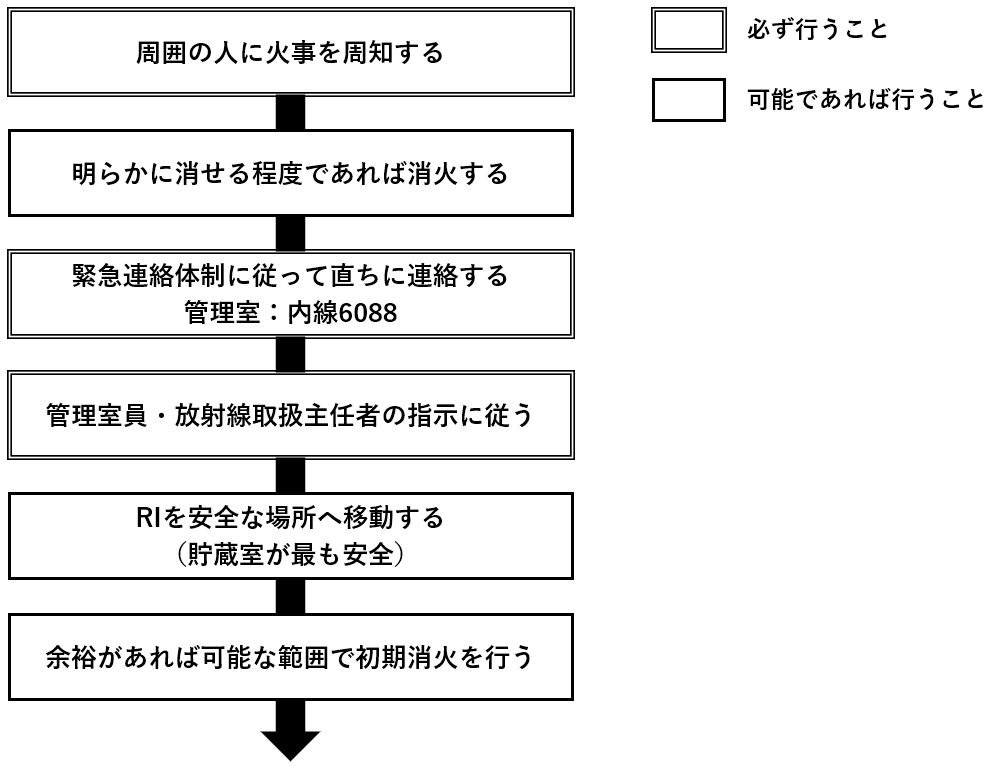

14-4 事故、災害等発生時の措置(センター規程第34条)

14-5 事故・災害等発生時の対応

14-6 管理区域内での疾病等の発生(救急車が必要な時)

14-7 放射線に被ばくした時

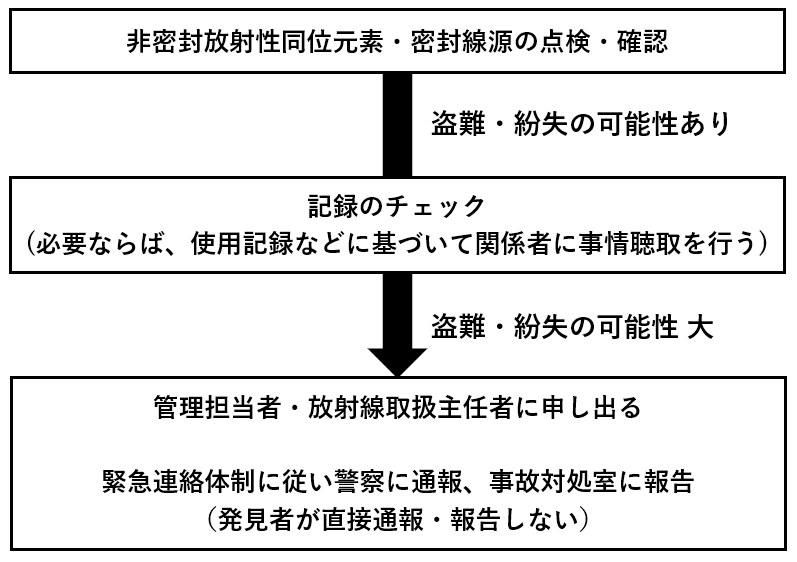

14-8 紛失・盗難等について(センター規程第33条)

14-9 管理下にない(湧出し)放射性同位元素を発見した時

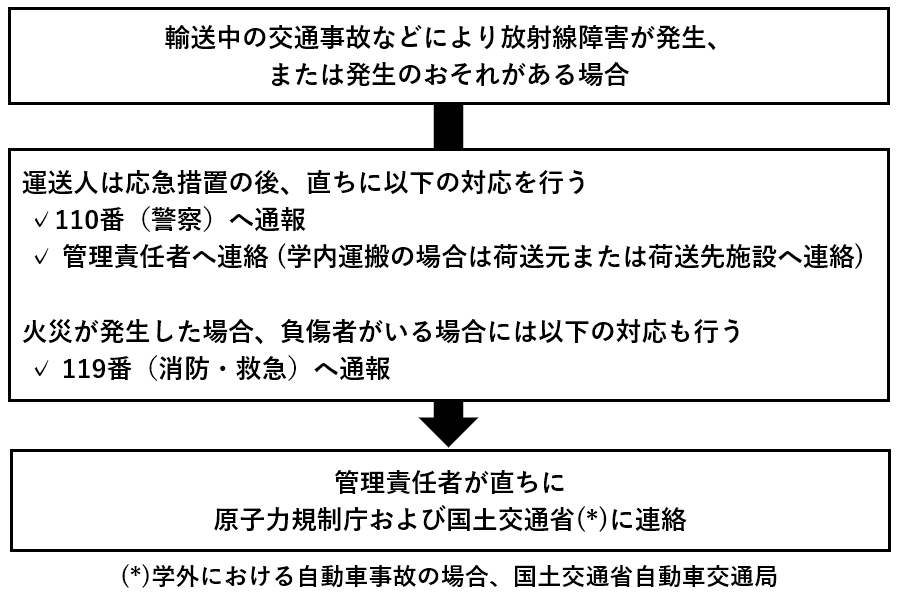

14-10 輸送中に事故が発生した時

1. 基本情報

1-5 非密封放射性同位元素の使用核種と数量

使用核種、及び数量表のダウンロードはこちら

1-6 利用負担金

- 北海道大学アイソトープ総合センター(以下、「センター」)の利用期間は以下のように分類する。

・長期: 前期:4~9月 後期:10~3月

・短期: 1週間、もしくは1日 - 部局又は講座等は使用形態に応じて「表1-1 センター利用に伴う負担金」に従い費用を負担する。

- 教育・研究以外に機器等を利用する場合の利用負担金については、別途定める。

- 機器の使用、測定、放射性廃棄物の料金については、年度途中に変更の可能性がある。

| 区分 | 利用負担金 | |||

|---|---|---|---|---|

| 実験台等の利用 | 実験台 | 長期 利用 |

学内 | 149,800 円/台/半期 |

| 学外 | 240,000 円/台/半期 | |||

| 短期 利用 |

学内 | 12,000 円/台/週 | ||

| 学外 | 4,000 円/台/日 | |||

| 管理区域実験室 | 長期 利用 |

学内 | 15,200 円/m2/半期 | |

| 学外 | 24,000 円/m2/半期 | |||

| 短期 利用 |

学内 | 1,300 円/m2/週 | ||

| 学外 | 400 円/m2/日 | |||

| 非管理区域実験室 (IS4-203室・IS4-204室) |

学内 | 18,000 円/m2/年 | ||

| 1,500 円/m2/月 | ||||

| 学外 | 19,800 円/m2/年 | |||

| 1,650 円/m2/月 | ||||

| 機器利用 2) | 学内 | 12,000 円/週 | ||

| 学外 | 4,000 円/日 | |||

| 質量分析 イメージング装置 3) |

SolariX | 学内 | 部局内 | 8,100 円/時間 |

| 部局外 | 8,300 円/時間 | |||

| 学外 | 他大学等 | 24,400 円/時間 | ||

| 企業等 | 31,700 円/時間 | |||

| 学内 | 初回講習 | 4,300 円/回 | ||

| 学外 | 初回講習 | 4,700 円/回 | ||

| UltrafreXtreme | 学内 | 部局内 | 2,500 円/時間 | |

| 部局外 | 2,600 円/時間 | |||

| 学外 | 他大学等 | 8,900 円/時間 | ||

| 企業等 | 11,500 円/時間 | |||

| 学内 | 初回講習 | 2,900 円/回 | ||

| 学外 | 初回講習 | 3,200 円/回 | ||

| ImagePrep | 学内 | 1,000 円/時間 | ||

| 小動物 PET・SPECT・CT (Inveon) 4) |

学内 | 部局内・部局外 | 4,900 円/時間 | |

| 学外 | 他大学等 | 14,200 円/時間 | ||

| 企業等 | 18,500 円/時間 | |||

| 卓上イメージング装置 CT (X-CUBE) |

学内 | 部局内・部局外 | 1,700 円/時間 | |

| 学外 | 他大学等 | 6,500 円/時間 | ||

| 企業等 | 8,500 円/時間 | |||

| 放射線治療装置 リニアック |

学内 | 部局内・部局外 | 5,100 円/時間 | |

| 学外 | 他大学等 | 12,400 円/時間 | ||

| 企業等 | 16,200 円/時間 | |||

| 学内 | 初回講習料 | 8,000 円/時間 | ||

| 学外 | 初回講習料 | 8,800 円/時間 | ||

| Ge半導体検出器 | 学内 | 部局内・部局外 | 1,500 円/時間 | |

| 学外 | 他大学等 | 3,800 円/時間 | ||

| 企業等 | 5,000 円/時間 | |||

| 学内 | 初回講習料 | 8,000 円/時間 | ||

| 学外 | 初回講習料 | 8,800 円/時間 | ||

| 学生実習 5) | 学内 | 管理区域 (IS3-101・RN3-102) |

基本料 60,000 円 実習日数×25,200 円 |

|

| 非管理区域 (IS4-101) |

65 円/m2/日 | |||

| 学外 | 管理区域 (IS3-101・RN3-102) |

基本料 66,000 円 実習日数×27,800 円 105 円/m2/日 |

||

| 非管理区域 (IS4-101) |

176 円/m2/日 | |||

| 動物飼育室 6) | 学内 | 134,100 円/棚/半期 | ||

| 学外 | 181,600 円/棚/半期 | |||

| 廃棄物 | 有機廃液 7) | 廃棄物集荷料金の実費 | ||

| 動物 7) | RI汚染物 | 廃棄物集荷料金の実費 | ||

| RI非汚染物 | 外部処理業者の 委託契約料実費 |

|||

| 非圧縮性不燃物 | 廃棄物集荷料金の実費 | |||

| アルファ核種 (通常集荷核種以外) |

委託廃棄 | 廃棄物集荷料金の実費 | ||

| 貯蔵・保管廃棄 | 299,600 円/年 | |||

| その他 | 大型機器 | 消費電力の大きい機器は 電力料金の実費を負担 |

||

| 登録料 8) | 8,000 円/人 (利用許可者は免責) |

|||

| 利用者カードの発行 9) | 500 円/枚 | |||

| 施設等安全管理費 10) | 7,200 円/m2/半期 | |||

| 講義室 11) | 平日 | 時間当たり | 4,100 円/時間 | |

| 9~13時 | 16,400 円 | |||

| 13~17時 | 19,700 円 | |||

| 17~21時 | 21,300 円 | |||

| 休日 | 時間当たり | 4,900 円/時間 | ||

| 9~13時 | 19,600 円 | |||

| 13~17時 | 23,500 円 | |||

| 17~21時 | 25,500 円 | |||

【備考】

・学外料金には消費税10%が含まれる

・部局内とはアイソトープ総合センターのみを指す

2) 機器利用

実験台、実験室利用者は、機器使用による負担金は発生しない。実験台・実験室を利用せず、センター共同利用機器のみを使用する場合は、短期の実験台利用料金に準ずる。ただし、質量分析イメージング装置等

のセンターの指定する機器は別途負担金を制定する。

3)質量分析イメージング装置

詳細は「7-2 質量分析イメージング装置」を参照

4)小動物用PET・SPECT・CT装置 Inveon

詳細は「7-1 小動物用PET・SPECT・CT装置」を参照

5)学生実習

学外利用者による学生実習利用の詳細は「7-3 オープンラボ」を参照

6)動物飼育室

利用期間は半期(6か月)を単位とし、それ以外の期間や利用期間中の途中解約は認めない。

7)RI汚染動物、及び有機廃液の廃棄

廃棄物集荷料金は日本アイソトープ協会の料金規定による。日本アイソトープ協会による通常集荷対象外のアルファ核種の廃棄に関しては、アイソトープ協会と相談の上、廃棄物集荷料金が決定される。

8)登録料

センター登録者は登録料(個人安全管理に係る諸経費)を負担する。ただし、長期又は短期利用(機器使用等も含む)を行う者、IMSを利用する者で当該年度内に利用実績があった者については、それぞれの利用負担金で充当するため登録料は請求しない。

9)利用者カード

教職員証、学生証を所持していない者が管理区域に入域する場合に必要となる。

10)施設等安全管理費

他部局等の建物において、当センターの放射線管理区域の一部として申請を行い、当センターの安全管理下のもとに放射性同位元素等の使用を行う場合、当該施設の放射線安全管理に係る利用負担金を請求する。本負担金には施設の維持管理等に要する設備、消耗品等に関するものは含まれない。これらが必要な場合は別途実費を請求する。

11)講義室

詳細は「7-4 講義室」を参照

12)Ge半導体検出器

詳細は「7-6 Ge半導体検出器」を参照

1-7 主要機器一覧

| 機器 | 型式 | 場所 | |

|---|---|---|---|

| 北棟 | 南棟 | ||

| 液体シンチレーション(プレート式を含む) ・液体シンチレーションカウンタ ・低BG液体シンチレーションカウンタ ・マイクロプレートシンチレーションカウンタ |

LSC-5100 LSC-6100 LSC-8000 LSC-LB5 1450 MicroBeta MicroBeta 2 |

2F 2F |

2F,3F 3F 3F 2F |

| ガンマ線スペクトル分析装置 ・γ線スペクトロメータ(Ge半導体検出器) ・ポータブルスペクトロメータ(NaI検出器) |

GMX40P4-76 SAM940 |

3F 3F |

|

| ガンマカウンタ(オートウェルガンマシステム) ・ガンマカウンタ |

ARC-1000M AccuFLEX γ7000 1480WIZARD 3 2470WIZARD 2 2480WIZARD 3 |

2F |

2F 3F 2F 2F |

| 画像解析システム ・フルオロイメージアナライザ ・ルミノイメージアナライザ |

FLA-7000 LAS-4000 mini |

2F 2F |

2F,3F |

| 電離箱式測定装置 ・キュリーメータ |

CRC-15R, IGC-7 |

BF |

BF |

| サーベイメータ ・GM式サーベイメータ ・電離箱式サーベイメータ ・シンチレーション式サーベイメータ ・125I用サーベイメータ ・3H-14C用サーベイメータ ・アルファ線用サーベイメータ |

TGS-146、その他 ICS-323C、その他 TCS-172、その他 TCS-163 TPS-303 TCS-232 |

3F |

管理室、各階 管理室、各階 管理室、各階 管理室、3F 管理室、3F |

| GM測定装置 | JDC-123 | 3F | |

| 捕集装置 ・ダストサンプラ ・空気中3H-14C捕集装置 |

DSM-361C HMC-101B |

3F 4F |

|

| 廃棄物関連装置 ・実験動物脱水装置 |

WINDY2000 DEHYD-β |

2F 2F |

|

| クロマトグラフ ・液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-MS) ・ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS) ・高速液体クロマトグラフ(HPLC) |

LCMS-2010 GC-2010/2010 Plus GC-2014 SCL-20Aシリーズ、他 |

3F 3F 3F 3F |

|

| 分光光度計 ・マイクロプレート分光光度計 ・吸光光度計 ・蛍光光度計 ・赤外分光光度計 ・紫外可視近赤外分光光度計 |

POWERSCAN HT U-3010 RF-5300PC FT-720 UV-1800 |

BF 2F 2F 2F 2F |

|

| 培養装置 ・インキュベータ ・CO2インキュベータ ・バイオトロン(植物用) |

IC800、その他 NU-4750D、その他 FLI-160、FLI-301N |

2F BF,3F |

2F、3F 2F |

| クリーンベンチ・滅菌等 ・クリーンベンチ ・バイオハザードキャビネット ・オートクレーブ |

SC-13F BHC-1606、その他 BSX-500、MAC-501 |

2F 2F 2F |

2F BF、2F、4F 2F |

| 遠心機 ・超遠心機 ・冷却遠心機(高速冷却遠心機を含む) ・卓上遠心機 |

Optima TLX KUBOTA6200、その他 5430R、その他 |

2F 2F 各階 |

2F 2F 各階 |

| 真空凍結乾燥装置 | FDU-1200、その他 | 3F | |

| 超低温フリーザー | ULT1386、その他 | 2F、3F | BF、2F |

| 純水製造装置・製氷機 ・純水製造装置 ・超純水製造装置 ・製氷機 |

SA-2100E1 Direct-Q UV3 NANOpureDiamond KF-120K |

1F 1F 汚染検査室 |

4F 2F、3F、4F BF、2F、3F、4F |

| 顕微鏡 | SZ61など | BF、2F | |

| PCRシステム | GeneAmp PCR 2400 | 4F | |

| セルハーベスター | FilterMate | 2F | |

| ミクロトーム | CM3050S | 2F | |

| 動物飼育室 | - | ||

| 質量分析イメージング装置 ・FT/MS ・MALDI-TOF/MS ・マトリクス添加デバイス |

SolariX XR ultraFlextreme ImagePrep |

3F 3F 3F |

|

| 放射線治療装置リニアック | CLINAC600C | BF | |

| 小動物用PET・SPECT・CT装置 | Inveon | BF | |

| 卓上イメージング装置(CT) | X-CUBE | BF | |

2.センターの管理体制

2-1 安全管理に関する組織(センター規程第9条)

北海道大学(以下、「本学」という)及びセンターの安全管理体制図を下記に示す。ここで、放射性同位元素等管理委員会は北海道大学アイソトープ総合センター放射線障害予防規程(以下、「センター規程」という)第4条、安全衛生本部はセンター規程第5条、保健センター長はセンター規程第7条、管理部局長(センター長)はセンター規程第10条、安全委員会はセンター規程第11条、管理室の職務は2-3に定める。

2-2 主任者及びその代理者並びに統括主任者(センター規程第12条)

2-2-1 統括主任者の選任と職務

- センターにおいて複数の主任者を選任する場合、主任者業務を統括するために統括主任者を置く。

- 統括主任者は、センターにおける主任者業務を統括し、各主任者に対して必要な主任者業務を割り振り、それぞれの業務の監督、指導、調整を行うこと。

- 統括主任者は、センター専任の教授をもって充てる。ただし、専任の教授が主任者に選任されていない場合は、センター長が別に定める。

- 統括主任者が不在等により、職務を遂行できない場合は代行者がその職務を代理する。代行者は主任者に選任されている者のうち、その職位が上位の者とする。この場合、職位は准教授、助教、技術系職員の順とし、同一職位に複数の主任者が選任されている場合は、選任期間の長い者を上位とする。

2-2-2 主任者の職務

主任者はセンターの事業所に立ち入る者に対し、放射線障害の防止に関し必要な指導監督を行うとともに、次の職務を行う。

- 放射性同位元素等(放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。以下、同じ。)及び放射線発生装置の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄及び運搬に対する管理、指導及び監督に関すること。

- 前号に規定する業務に係る記録等に対する管理、指導及び監督に関すること。

- センター規程の制定及び改廃への参画に関すること。

- 法令に基づく申請、届出、報告書等の作成及びそれらに伴う原子力規制委員会等による確認等に対する審査対応に関すること。

- 原子力規制委員会等による立入検査等の立会いに関すること。

- 事故その他の異常事態が発生した場合における原因の調査の実施又は当該業務の指導監督に関すること。

- センター長に対する放射線障害の防止に関する意見の具申に関すること。

- 施設及び設備の調査点検又は当該業務の指導監督に関すること。

- 地震等の災害時の調査点検又は当該業務の指導監督に関すること。

- 事故、災害等に対する緊急時対応並びに原子力規制委員会、消防署その他の関係機関への通報及び連絡調整に関すること。

- その他放射線障害の防止に関すること。

2-3 管理室(センター規程第13条)

管理室は、主任者の指揮のもとに放射線障害の防止等に関し、次の職務を行う。

- 従事者の健康診断、教育訓練、放射線被ばく等に係る個人安全管理の実施に係る実務。

- 放射性同位元素等の受入れ及び払出し、使用、保管、廃棄、運搬等に対する安全管理の実施に係る実務。

- 法令及びセンター規程に定められた記帳・記録等の作成、管理及びその支援。

- 予防規程の制定及び改廃への参画。

- 法令に基づく申請、届出、報告書等の作成及びその支援。

- 利用者の個人情報(放射線安全に係る事項)の管理及び北海道大学放射線管理コンピュータシステム(以下、「HORCS」という)の管理運営に係る実務。

- 異常及び事故等の原因調査。

- 施設及び設備の保守管理、並びに調査点検。

- 地震等の災害時の調査点検。

- 災害もしくは事故等に対する緊急時対応。

- その他放射線障害の防止に関する必要事項。

3. センターの利用(従事者登録と利用許可等)

3-1 従事者登録と利用許可(センター規程第16~18条)

- センターの事業所で放射性同位元素等(以下、「放射性同位元素」という)及び放射線発生装置の取扱い等を行おうとする者(一時立入者を除く)は、放射線業務従事者(以下、「従事者」という)として登録し、かつセンター利用の許可を得なければならない。

- 従事者として登録可能な者は、本学の役員及び職員、学生、研究生、研修生、その他本学において教育を受け又は研究に従事する者(以下、「役職員等」という)、並びに本学以外の大学又は研究機関もしくは企業等(以下、「他大学等」という)に属する研究者等(以下、「学外者」という)で、センター長が適当と認めた者とする。

- 従事者として登録された者のうち、センターの事業所を利用しようとする者は、主任者及び管理室員の指示に従うとともに、センター規程、北海道大学アイソトープ総合センター利用内規、並びに本マニュアルに定められた基準に従って、利用及び取扱等業務を行うこと。

3-2 登録(センター規程16条)

3-2-1 本学に所属する役職員等

- 登録は新規登録と更新登録に分けられ、各々の該当条件、申請期限、及び有効期間等は表3-1に示す。

- 登録を行おうとする者は、表3-2に示す必要書類、及び条件を満たす必要がある。

- 表3-2の条件を満たす者は、所属部局長の承認の下に、センター長へ登録の申請が行う。センター長 は、当該者の個人情報(受講、受診の結果等)を確認して、取扱等業務に従事することに支障がないと認めた者について、従事者として登録する。

| 新規登録者 | 更新登録者 | |

|---|---|---|

| 該当者 | ・初めてセンターに登録する者 ・更新登録が認められなかった者 ・前年度センターに登録していなかった者 |

前年度に引き続きセンターに登録を継続する者 |

| 申請期限 | 随時申請可 | 当該年度の4月1日まで |

| 有効期間 | センター長の許可日から当該年度末日 | 当該年度の4月1日~3月31日まで (センター長が認めた場合は 申請期限、有効期間ともこの限りではない) |

| 項目 | 新規登録者 | 更新登録者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 当該年度 | 前年度 | 当該年度 | ||

| 登録申請書 (様式A1) |

要 | 要 (許可済であること) |

要 | |

| 教育訓練 | 総長 主催 |

要 | 要 | 当該年度中に実施 |

| センター長 主催 |

要 | 要 | ||

| 健康診断 | 要 | 要 | ||

| 登録許可の条件 | 当該年度に上記要件を 全て満たした者 |

前年度に上記要件を満たし、 かつ登録申請期限(当該年度4月1日)までに 登録申請を行った者 |

||

3-2-2 学外者

- 学外者の登録は、表3-3の必要事項に適合する必要がある。この場合、登録の要件及び新規登録、更新登録の区分は、3-2-1に定めるものに準ずる。

- 学外者が所属する他大学等で従事者登録をし、当該者の個人管理が行われている場合は、登録申請書(学外者用)の提出とともに、当該学外施設での登録及び個人管理に関する証明(従事者証明書)をセンターに提出すること。また、その際には、表3-3に示す教育訓練、健康診断、及び被ばくの記録を添付すること。添付する記録の必要事項等に関しては管理室に問い合わせること。

- 学外者が所属する他大学等で従事者登録を行っていない場合、登録申請書(学外者用)の提出とともに、表3-3に定める記録等の提出を行うこと。

- 健康診断の受診、並びに被ばく管理(ガラスバッジの契約、月毎もしくは3月毎の被ばく記録の配布)に関する責任は当該者の所属する部署、部局等(以下、「他大学等所属部署」という。)が負うこと。

- 表3-3に定める登録申請書等の書式、記録等は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、「規制法」という)、電離放射線障害防止規則、北海道大学放射線障害予防規程、並びにセンター規程に対する適合性を確認し、センター長が登録の可否を決定する。なお、他大学等で従事者登録を行っていない場合(法令上必要な個人管理を行っていない場合)は、法令上必要な個人情報をセンターで管理する。

| 項目 | 所属大学等で 放射線業務等従事者の 登録あり |

所属大学等で 放射線業務等従事者の 登録なし ※1 |

|

|---|---|---|---|

| 登録申請書 (様式A2) |

要 | 要 | |

| 従事者証明書 (様式B) |

要 | 不要 | |

| 放射性同位元素等取扱業務の 従事等に係る承諾書 (様式C) |

不要 | 要 | |

| 教育 訓練 ※2 |

総長主催、または これに代わる教育訓練 |

本学で受講、もしくは 所属大学等の教育訓練記録を提出 |

本学で受講 (他大学等で受講した記録を センター長が認定する場合でも可) |

| センター長主催 教育訓練 (センター規程) |

受講 | 受講 | |

| 健康診断 ※3 | 所属大学等の健康診断記録を 提出しセンター長が認定 |

所属大学等の健康診断記録を 提出しセンター長が認定 |

|

| 放射線被ばく | 所属大学等における 被ばく記録提出 |

過去の被ばく歴がある場合は 当該記録提出 |

|

※1:所属大学等に放射線施設がない場合、または所属大学等の放射線施設への登録が困難な場合

※2:教育訓練の受講項目等は、「11 教育訓練」を参照

※3:健康診断の受診項目等は、「12 健康診断」を参照

3-3 利用(センター規程第17条)

3-3-1 本学に所属する教職員、学生等

a)センターの利用時間は、週日8時30分から22時までとする

b)土曜、日曜、休日、年末年始は休館とする(休館中の利用を希望する場合は時間外利用申請が必要。

ただし、休館中はアイソトープを使用した実験はできない)

c)長期利用の各期末休館中は、アイソトープを使用した実験はできない

- 本学に所属する従事者のうちセンターの事業所を利用しようとする者は、次に掲げる利用の申請等を行い利用者となる必要がある。

1)アイソトープ総合センター利用申請書 兼 許可証(様式D)を教育課題又は研究課題毎に、所属部局の長を

経由して、センター長に提出し、利用の申請を行うこと。

2)利用申請書 兼 許可証は、当該利用に係る責任者(以下、「取扱責任者」という。)を定めて記載すること。

取扱責任者は、主任者の指示のもとに研究グループ又は教育課題における取扱等業務の取りまとめを行うこ

と。

3)利用申請書 兼 許可証の提出に際しては、利用負担金の支払いに関する所属部局の経理、会計担当者の確認を

得ること。 - センター長は、主任者と協議を行い、適当と認められた申請に対し、利用を許可する。この場合、センター長は、受理したアイソトープ総合センター利用申請書 兼 許可証の写しを取扱責任者に交付する。

- 既に利用許可証を交付されている利用者が、共同研究者の追加、利用期間の変更等の許可証記載事項の変更を行う場合は、アイソトープ総合センター利用申請変更届を利用者が所属する部局等の事務に提出すること。

3-3-2 学外者

- 学外者(従事者に限る)のうち、センターの事業所を利用しようとする者は、次に掲げる利用の申請等をして申請者となる必要がある。

1)本学の教授等が共同研究者となり、学外者のセンター利用等に関する責任をもつこと。

ただし、センター長が認めた場合は、この限りではない。

2)アイソトープ総合センター利用申請書 兼 許可証(様式D)を共同研究者が所属する部局の長を経由して、

センター長に提出し、利用の申請を行うこと。前号ただし書きに該当する場合は、他大学等所属部署の長が

利用申請書をセンターに提出すること。

3)利用申請書 兼 許可証は、当該利用に係る責任者(以下、「取扱責任者」という。)を定めて記載すること。

取扱責任者は、主任者の指示のもとに研究グループ又は教育課題における取扱等業務の取りまとめを行うこ

と。

4)利用申請書 兼 許可証の提出に際しては、利用負担金の支払いに関する所属部局又は他大学等所属部署の

経理、会計担当者の確認を得ること。 - 上記に定めることの他、学外者の利用の申請及び許可等に係る事項は、3-3-1(2)~(3)に準ずる。

3-3-3 教育を目的とした利用

- 教育訓練又は実習等の教育を目的とした利用に際しては、指導教員等が従事者であること。(1)

- 受講者は、従事者である必要はないが、管理区域立入の前に必要な教育訓練を受講すること。

- (1)に定めることの他、教育を目的とした利用の申請及び許可等に係る事項は、3-3-1もしくは3-3-2に準ずる。

3-4 申請、許可に係る手続き等(HORCS)(センター規程第16~17条)

- 3-1~3-3に定める登録、利用等に係る手続き及び管理は、HORCSで実施する。登録申請に係る情報は所属部局で、総長及びセンター長主催の教育訓練の記録は、それぞれ事務局及びセンターで、健康診断の受診結果は保健センターでそれぞれ入力される。これらの個人情報はHORCS上で共有され、所属部局での承認処理を経て、センターで登録、利用の許可を行う。

4. 取扱責任者及び利用者の基準、方法(規程第18条)

4-1 センターへの立入

4-1-1 利用条件

センターは、アイソトープを利用する学内共同教育・研究に施設及び設備・機器を提供する。センターの利用を希望する者は、以下2項目を満たすことが必要である。

- 教育・研究内容がアイソトープの利用に関連するもので、センターの施設・設備の利用によって成果が期待されること。

- センター利用による成果・発表の概要等について所定の様式でセンターに提出すること。

4-1-2 入退館等

センターへの入退館及び管理区域への入退域等は、入退管理システムでコントロールしており、必要に応じて、カードリーダにカードをタッチもしくは読み取ることで行う。カードリーダの設置場所及び施錠等の状態は下表に示す。

| 運用 | 時間帯・状態 | |

|---|---|---|

| センターの休館 | 土曜日、日曜日、休日、及び年末年始 | |

| 玄関(南棟) | 8時30分~17時:開放 17時以降:施錠(教職員証等で入退可能・以降RI使用は原則禁止) 22時以降:時間外申請が必要 |

|

| 管理区域出入口 | 常時施錠(利用者は教職員証等で入退) 22時以降は時間外申請が必要 |

|

| 貯蔵室 | 常時施錠(利用者は教職員証等で入退) | |

| 動物飼育室 | ||

4-1-3 入退域の基準

利用者及び一時立入者の入退は、下表に示すカードを用いて行う。

| 区分 | 所属等 | カードの種類 |

|---|---|---|

| 利用者 | 本学の教職員・学生等 | 職員証または学生証 (ICカード) |

| 学外者等で本学の発行するICカードを有する者 | ||

| 上記以外の者 | 利用者用磁気カード 2) | |

| 一時立入者 1) |

本学の教職員・学生等 | 一時立入者用カード (管理室で貸与) |

| 学外者等(他大学、企業等に所属する者) |

1)利用者以外が管理区域に一時的に立入る場合は、主任者の許可が必要である。

2)利用者用磁気カードの発行については、センター管理室に問い合わせること。

4-1-4 時間外利用

(1) 利用の申請

- 週日の22時以降、及び土日祝日にセンターを利用しようとする場合は、時間外利用を申請すること。

- 申請方法は以下2つの方法がある。ただし、時間外申請手続きが入退館理システムへ反映されるのはHORCSサーバーが再起動される午前4時であるため、当日の手続きは反映されない。当日に時間外申請を行いたい場合は、管理室へ直接申出ること。

【時間外申請の方法】

- 「アイソトープ総合センター時間外利用申請書」を管理室に提出し許可を得る

- HORCSへの個人ログインにより時間外申請を自ら行う

(2) 注意事項

時間外利用者は、下記の注意事項を厳守して、事故等のないようにすること。利用者の過失などにより生じた事故、災害については、利用者がその責任を負うことがある。

- 放射性同位元素を用いた実験は、原則として禁止する。

- ガス、電熱機等は、原則として使用しないこと。

- 水道水を常時流した状態でその場を離れないこと。

- 火災・水漏れ等の原因となり得る機器の使用には、十分注意すること。

- 事故・火災等を発見した場合は、直ちに、事故、災害等発生時のセンター緊急連絡体制に従って、 通報を行うこと。

- 終了時には火気、ガス、水、使用機器の点検を必ず行うこと。

4-2 取扱等業務に係る基準、方法

放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄、運搬に係る基準、及び方法は「9 放射性同位元 素等の受入から廃棄まで」に示す。

5. 一時立入者(センター規程19条)

- 管理区域に一時的に立ち入る者は、管理室に申出て、主任者の許可を得ること。

- 入域に際しては、センター管理区域立ち入り記録(一時立入者)に氏名、立入の目的、立入場所、立入時間等を記録して主任者の確認を得ること。

- 立入前に一時立入者教育訓練テキスト(添付書類A)を用いた教育訓練を受けること。

- 立入時にはポケット線量計(アロカPDM-122、もしくは同等品)を男性は胸部に、女性は腹部に装着すること。

- 被ばく線量が100 μSvを超えた場合は、測定及び算定結果をHORCSに登録して被ばく線量測定・算定記録を作成すること。ポケット線量計の使用方法は、10-2-1に示す。

- 立入場所・目的等に応じて、主任者又は管理室員が管理区域立入に付き添うこと。

6 動物飼育室の利用

6-1 利用許可

動物飼育室の利用については、本項目記載の他、北海道大学動物実験に関する規程、及びセンター規程に従うこと。センターの動物飼育室の利用条件を以下に示す。

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 必要条件 | ・登録申請書を提出し、放射線業務従事者の登録が完了している ・利用申請書を提出し、利用許可者となっている |

|

| 必要な手続き | ・「動物飼養保管施設利用申請書」「動物実験計画書の写し」を管理室へ提出 | |

| 遺伝子組換え動物を 使用する場合の手続き |

・「遺伝子組換え実験計画(第二種使用等拡散防止措置承認申請書)の写し」を 管理室へ提出 |

|

| 利用負担金 | 「1-6 利用負担金等」の動物棚の項を参照 | |

6-2 入退室方法

6-2-1 入室

- 動物飼育室(RN2-101)への入室は処理室(RN2-102)を経由して行うこと(以下平面図参照)。

- 病原微生物による感染症等の発症を防止するため、処理室(RN2-102)で衣類及び履物を交換し、手袋、マスク、帽子を着用して手指等の洗浄、消毒を行ってから飼育室に入室すること。

- 飼育室内に器具、物品等を持ち込む場合は、原則としてエタノール噴霧等による消毒処理を行うこと。

- RI投与動物を飼育している場合は、空調設備の稼働を確認し、室内の換気状況に十分注意すること。

6-2-2 退室

- 飼育室内に逃亡マウス等がいないことを確認すること。逃亡マウス等を発見した時は、発見者が捕獲するか又は管理室に連絡すること。

- 飼育室扉の閉鎖を確認すること。

【北棟2階 動物飼育に関連する機器・設備等】

6-3 動物の飼育管理等

6-3-1 飼育及び全体的な管理

- 利用者は動物福祉への配慮、感染症の侵入・蔓延防止に心掛けること。

- 室内の空調や温度コントロール及び飼育室や設備機器の全体的管理はセンター動物飼育室担当者、もしくは管理室員が行う。作動状況等の異常を発見した場合は、直ちに管理室に連絡すること。

6-3-2 動物の入舎及び退舎

- 動物を飼育室に搬入する場合は、「動物入舎申込書」を管理室へ提出し、許可を得ること。

- 動物を入舎、もしくは退舎する都度「動物入退舎記録」に記録すること。

6-3-3 ケージ交換、給餌作業

- 各飼育動物の給餌、給水等の日常的な管理は、原則としてセンター動物飼育室担当者が行う。ただし、特殊な作業(特殊飼料の給餌等)に関しては利用者が行うこと。

- ケージ交換は原則としてマウスは週1回、ラットは週2回を目安に行うこと。

- 使用するケージ等は、予め滅菌処理を施すこと。

- 動物の過密飼育に注意し、適切な飼育環境を維持すること。センターで貸与するケージを使用する場合の最大収容数は、ラット3匹、マウス5匹とする。

- 室内にRI投与動物と非投与の動物が混在することは望ましくないが、やむを得ない場合は、十分にケージ間の距離を離し、必要に応じてフィルターキャップを被せる等により両者の接触を避けること。

6-3-4 飼育機器の洗浄・消毒

- 使用済みのケージ・給水瓶等の洗浄・消毒は原則としてセンター動物飼育室担当者が行う。ただし、RIに汚染したケージ・給水瓶等の洗浄・消毒は利用者が行うこと。

- RIに汚染していないケージ・給水瓶等は、中性洗剤で洗浄後、エタノールまたはオートクレーブで消毒を行うこと。

- RIに汚染した、またはその可能性のあるものについては「6-5 RI投与動物の飼育」に記載する。

6-3-5 物品等の準備

- ケージ、給水瓶、金網(蓋)の準備

1)RIを投与しない動物を飼育する場合:貸与可能(特殊な物は利用者が用意すること)

2)RIを投与した動物を飼育する場合:利用者が用意する - 飼料、床敷きは利用者が用意すること。

6-3-6 廃棄物の取り扱い等

- 発生した廃棄物(床敷き等)は、汚染検査を行うこと。RIに汚染していない、もしくはそのおそれのないものは、必要に応じて洗浄、滅菌等の処理を行った後、分別廃棄すること。

- 放射性廃棄物と一般廃棄物(非汚染)の混合は、重大事故に繋がるおそれがあるので、細心の注意を払うこと。

6-4 微生物検査

- 当センターで飼育する検査用モニタリング動物は、半年に1度、下表の微生物検査を行う。

- 上記以外の検査項目を希望する場合は、センター職員に相談すること。この場合、検査費用等は利用者 に負担してもらうことがある。

- 検査用モニタリング動物はセンターで飼育する。ただし、当室を長期的に利用する者には、検査用血清 サンプルを提供してもらうことがある。

- 微生物検査において、陽性と判定された場合は、順次以下の処置を行う。

1)新規入舎動物の停止

2)飼育中の動物の処置:感染症等による被害拡大のおそれがなく、かつ当該状況が自身もしくは他利用者の

実験等に影響がない場合は、実験終了まで飼育を継続する。これらのおそれがある場合、もしくは実験等が

終了した場合は、必要に応じて飼育動物の淘汰を行う。

3)消毒:室内の飼育動物が無くなった時点で、室内、飼育器具等の消毒を行う。

4)再開:異常が認められなければ新規入舎を再開する。

| マウス | ラット | |

|---|---|---|

| 1)Clostridium piliforme | 1)Clostridium piliforme | |

| 2)Ectromelia virus | 2)Hantavirus | |

| 3)Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | 3)Mycoplasma pulmonis | |

| 4)Mouse hepatitis virus | 4)Sendai virus | |

| 5)Mycoplasma pulmonis | 5)Sialodacryoadenitis virus | |

| 6)Sendai virus | ||

6-5 RI投与動物の飼育

- RI投与動物を飼育する場合は、核種及びRI量が「動物飼養保管施設利用申請書」の記載事項を逸脱することのないように注意すること。また、核種及びRI量を記載したカードを作成し、ケージに貼付す ること。

- RI投与動物の逃走は重大な事故につながるおそれがあるので、十分な注意を払うこと。

- 床敷きや糞尿による室内のRI汚染に注意し、1日の作業終了時は必ずサーベイメータ等による汚染検査を行うこと。

- 動物死体、臓器、血液及び糞尿等は処理室(RN2-102)の冷凍庫で一時保管した後、利用者が乾燥処理を行い、放射性廃棄物として処理すること。

- 動物死体等の乾燥処理法は事前に管理室に確認すること。定期的に乾燥処理を行わない者は、利用資格の取消しを行う。

- 使用済みのケージは、汚染検査を行うこと。RI汚染が認められ、かつそれを除去できないものは放射性廃棄物として処理すること。なお、汚染検査、除染等の方法、及びその結果等については管理室の確認 を得ること。

- その他、床敷き等のRI汚染のおそれがあるものは放射性廃棄物として適切に処理を行うこと。

7. オープン化された機器の利用

7-1 動物用PET・SPECT・CT装置の利用

7-1-1 利用の手続き

動物用PET・SPECT・CT装置(以下、「動物用カメラ」)の利用形態は、センターとの共同研究による利用、もしくはセンターとは共同研究せずに単独で利用する場合に大別される。利用条件等を表7-1-1に 示す。

| センターとの共同研究にて使用 | 共同研究ではなく単独で使用 ※ | ||

|---|---|---|---|

| 利用資格 | センター登録者で、 かつ利用者であること |

センター登録者で、 かつ利用者であること |

|

| 利用の形態 | 実験台利用(短期・長期)、 もしくは短期利用 |

実験台利用(短期・長期)、 もしくは短期利用 |

|

| RIの購入・譲受 | センター担当者と要相談 | 9-1 受入れ(購入、譲受)及び払出し を参照し、利用者自らが行う |

|

| 動物の飼育 | センター担当者と要相談 | センター飼育室での飼育、 もしくは外部からの持込み |

|

| 動物用カメラ操作 | センター担当者と要相談 | 利用者自らが操作 | |

| 動物実験補助 | センター担当者と要相談 | センターでは補助しない | |

| 動物用カメラ 利用負担金 |

1-6 利用負担金等 参照 | 1-6 利用負担金等 参照 | |

※ センター担当者による審査の結果、単独利用が可能であると判断された場合のみ、単独利用を許可する。

7-1-2 留意事項

- 動物実験等で発生した放射性廃棄物のうち、RI動物廃棄物、及びRI有機廃液は廃棄物費用を実費精算する必要がある。

- 共同研究による利用の場合は共同研究者と支払い方法等について予め合意を得ること。

- 学内利用者、及び学外利用者への支払いの請求は、会計の関係上、表7-1-2の通りとする。

| 使用した月 | 支払請求の時期 | ||

|---|---|---|---|

| 学内利用者 | 4~9月 10~1月 2~3月 |

10月頃に請求 2月頃に請求 翌年度7月に請求 |

|

| 学外利用者 | 4~3月 | 使用月の翌月に請求 | |

7-2 イメージング質量分析装置の利用

7-2-1 利用に必要な手続き

本装置は管理区域内に設置されているため、利用に際して放射性同位元素等取扱者登録とアイソトープ総合センター利用申請が必要である。利用に必要な登録、受講が必要な講習等を表7-2-1に示す。

| 学内利用者 | 学外利用者 | |||

|---|---|---|---|---|

| 必要な登録等 | ・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 ・IMS利用者登録 (初年度のみ) |

・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 ・IMS利用者登録 (初年度のみ) ・オープンファシリティ利用登録 |

||

| 放射性同位元素等取扱者 登録に必要な事項 |

登録条件 | 3-2-1 本学に所属する役職員等参照 |

3-2-2 学外者 参照 |

|

| 教育訓練 | 11-1 教育訓練 参照 |

11-1 教育訓練 参照 |

||

| 健康診断 | 12 健康診断 参照 |

12 健康診断 参照 |

||

| 受講が必要な講習等 | IMS装置利用講習会(初回のみ) | IMS装置利用講習会(初回のみ) | ||

| 利用料金 | 1-6 利用負担金等 参照 |

1-6 利用負担金等 参照 |

||

7-2-2 IMS装置利用講習会について

IMS装置は高度な分析機器であるため、初めて装置を利用する前に利用講習会を受講する必要がある。利用講習会は年2~3回程度実施している。開催時期等については管理室へ問い合わせること。

7-2-3 IMS利用登録

Ultraflextreme用、及び解析用PCは、個人(もしくは講座)毎にアカウントを分けて管理しているため、初めてIMSを利用する際には利用登録(アカウントの作成、使用予定表の閲覧権限付与等)が必要である。 IMS利用登録の方法等については利用申請書が受理され次第、当センターIMS担当者から別途連絡する。

7-2-4 利用方法

- 本装置は予約制である。予約方法、機器使用状況の確認方法等については、管理室に問い合わせること。

- 測定・解析データは大容量であるため、測定終了後データは各制御PCへ長期間保存せず、各自の責任で外部ハードディスク等にコピーして持帰ること。ただし、測定中に生じるデータの保存先は各制御PC としても良い。

- 各制御PC内に残された測定・解析データはハードディスク容量維持のため、データ所有者の同意を得ず管理室の判断で消去する場合がある。これにより生じた損失等についてはセンターで責任を負わない。

- 測定等に使用する消耗品等(外部ハードディスク、ターゲットプレート、マトリックス、キャリブレーション用スタンダード等)は各自用意すること。

- 使用後は、所定の清掃・洗浄等を行うこと。

- 測定中に生じた不具合等は使用記録に詳細を記入し、IMS担当者もしくは管理室へ申出ること。

7-3 オープンラボの利用

7-3-1 概要

センター北棟3階RN3-102、南棟3階IS3-101、南棟4階のIS4-101、IS4-203、IS4-204はオープンラボとして利用可能である。各室の主な用途、並びに使用条件等を表7-3に示す。

| 区分 | 一般区域 | 放射線管理区域 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IS4-202 IS4-203 IS5-101 |

IS4-204 | IS4-101 | IS3-101 | RN3-102 | |||

| 室面積 | 各 33 m2 | 66 m2 | 131 m2 | 131 m2 | 74 m2 | ||

| 使用目的 | 研究 | 研究 | 教育(実習) | 教育(実習) | 教育(実習) | ||

| 利用料金 | 学内 | 18,000 円 ×利用面積/年1) |

65 円×利用面積/日 | 実習に係る利用負担金(学内料金)3) | |||

| 学外 | 19,800 円 ×利用面積/年2) |

176 円×利用面積/日 | 実習に係る利用負担金(学外料金) + 105円 ×利用面積/日4) |

||||

注)

1) 学内の利用期間が1年に満たない場合は、月割とし 1,500円×利用面積/月とする。また、別途電気料、ガス料を徴収する。

2) 学外の利用期間が1年に満たない場合は、月割とし 1,650円×利用面積/月とする。また、別途電気料、ガス料を徴収する。

3) IS3-101、RN3-102の学内利用者はオープンラボ形式ではなく、通常の共同利用形式となるため、実習に係る利用負担金(学内料金)のみを請求する。

4) IS3-101、RN3-102の学外者利用に係る利用負担金は、実習に係る利用負担金(学外料金)に105円×利用面積/日を加えた金額を請求する。

7-3-2 利用方法・条件等

- 利用を希望する場合は、センター事務室で空き状況等を確認後、オープンラボ使用申請書を提出すること。

- 上記の申請は、オープンラボ専門委員会で審査を行い利用の可否を決定する。

7-3-3 IS4-203・IS4-204の利用

- IS4-203及びIS4-204の利用は研究を主な目的としたものに限る。

ただし、センター長が認めた場合は この限りではない。 - 部屋を分けて利用する場合は、電気料、ガス料も含めて面積按分とする。

- 利用申請者は利用面積を確定させたうえで、申請するものとする。

ただし、実験室の分割は1区画(32 m2)の4分の1毎とする。 - 100Vを超える機器、もしくは消費電流15A以上の機器を設置する場合は個別メーターを設置し、区別して光熱費を徴収する。

- 利用開始時や新たな機器導入の際の、個別メーターの取り付け、撤去費はセンター負担とする。

ただし過失による破損については、この限りではない。 - オープンラボ以外にアイソトープ総合センターを利用する場合は、現行のセンター利用料を別途負担する。

- オープンラボ退去時は、自己負担で原状回復したうえで明け渡すこと。

7-3-4 RN3-102・IS3-101・IS4-101の利用

- RN3-102、及びIS3-101の利用はRIを用いた教育を主な目的として、IS4-101はRIを用いない教育を目的としたものに限る。ただし、センター長が認めた場合はこの限りではない。

- 実習に必要なポリエチレンろ紙、実習機器等は利用負担金に含まれるので別途徴収は行わない。

- 100Vを超える機器、もしくは消費電流15A以上の機器の設置を希望する場合は、事前にアイソトープ総合センターに連絡して、設置の可否等について確認すること。

- 部屋を分けた利用(面積按分)は行わない。

- 実習使用後は、全ての機器・設備等を使用前の状態に戻すこと。

7-4 講義室の利用

センター南棟5階IS5-203(大講義室)はオープン化されており、学内外の方々が利用可能である。大講義室の使用は以下のとおりである。

| 面積 | 149 m2 | |

| 収容人数 | 最大 120名 | |

| 設備等 | 机34台、椅子102脚、プロジェクター2台、 スクリーン2台、液晶テレビ1台、 電子黒板(BIG PAD)1台、マイク2式 |

|

7-4-1 空き状況の確認

利用を希望する者は、使用予定日における講義室の空き状況について、下記連絡先までメール、もしくは電話にて問い合わせること。

【問い合わせ先】

アイソトープ総合センター 事務室

TEL:011-706-6087(受付:土日祝日を除く9~17時)

FAX:011-706-7862

E-mail:jimu-cis□ric.hokudai.ac.jp □を@に変更してください

7-4-2 利用条件、及び利用申請期限

大講義室の使用はセンターの業務に支障が生じない用途に限る。具体的な基準、及び利用の申請期限を表7-4-1に示す。

| 利用用途 | 利用の申請期限 | |

|---|---|---|

| (1)学術研究を目的とした講習会、研究会 | 原則2ヶ月前 | |

| (2)教育を目的とした講演、公開講座 | 原則2ヶ月前 | |

| (3)センター、大学、又は学内の教育研究組織が開催する会議、行事 | 原則14日前 | |

| (4)その他、センター長が適当と認めるも | 原則2ヶ月前 | |

7-4-3 利用日

大講義室は以下の日程を除き使用できる。

- 日曜日、及び土曜日

- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

- 1月2日、1月3日、及び12月29~31日までの日

- その他、センター長が定める日

7-4-4 使用にかかる負担金

- 使用者は表7-4-2に従い、利用負担金を支払うものとする。

- 使用料は前納とするが、特別の事情があると認められるときは、後納とすることができる。

- 既納の使用料は還付しない。

ただし、次のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

1)災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合

2)使用者が使用日時等の変更(使用日数又は使用時間を短縮する場合に限る)又は使用中止を申出た場合

3)センターにおいて緊急に使用する必要が生じ、使用者による使用が中止となったとき

4)センター長が必要と認めたとき - 使用の取消を行った場合、以下の取消料金がかかる

1)使用日の前日から7日以内:30%

2)使用日当日:100%

| 使用料 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 時間当たり | 9~13時 | 13~17時 | 17~21時 | ||

| 平日 | 4,100 円 | 16,400 円 | 19,700 円 | 21,300 円 | |

| 休日 | 4,900 円 | 19,600 円 | 23,500 円 | 25,500 円 | |

7-4-5 使用の申請及び許可

- 使用を希望する者は、使用許可申請書(様式第1号)、使用目的が分かる会議等のプログラム・パンフレット・開催案内等の資料をセンター長(窓口:センター事務室)へ提出し、その許可を得ること。

使用許可申請書はこちら - 使用許可申請書の受付は、使用予定日の1年前からとする。

- センター長は上記の申請について、使用が適当と認めた場合に使用許可証(様式第2号)を交付する。

7-4-6 その他、注意事項

- 大講義室は、原則として飲食不可とする。

- 大講義室備付けの機器等以外のものを持ち込んで使用する場合は、予めセンター長の許可を受けること。

- 大講義室の使用を了したとき、又は使用許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、明け渡すこと。

- 以下のいずれかに該当する場合、使用許可の取消し、又は使用を中止させる。

1)センターにおいて緊急に使用する必要が生じたとき

2)申請書に虚偽の記載があったとき

3)使用者がこの要項又は許可条件に違反する行為をしたとき

4)センター長の許可なくセンターの管理区域に立ち入ったとき

5)法令及び公序良俗等に違反したとき

6)センター長が必要と認めたとき

7-5 放射線治療装置 リニアックの利用

7-5-1 利用に必要な手続き

放射線治療装置リニアックは管理区域内に設置されているため、放射線業務従事者登録、および当センターへの利用申請が必要である。 利用に必要な登録、受講が必要な講習会等を表7-5-1に示す。

| 学内利用者 | 学外利用者 | |||

|---|---|---|---|---|

| 必要な登録等 | ・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 |

・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 ・オープンファシリティ利用登録 |

||

| 放射性同位元素等取扱者 登録に必要な事項 |

登録条件 | 3-2-1 本学に所属する役職員等参照 |

3-2-2 学外者 参照 |

|

| 教育訓練 | 11-1 教育訓練 参照 |

11-1 教育訓練 参照 |

||

| 健康診断 | 12 健康診断 参照 |

12 健康診断 参照 |

||

| 受講が必要な講習等 | 特になし | 特になし | ||

| 利用料金 | 1-6 利用負担金等 参照 |

1-6 利用負担金等 参照 |

||

7-5-2 リニアック利用について

- リニアックの使用は予約管理しているため、当センターの放射線業務従事者登録、及び利用申請が受理された者のうちリニアックの利用を希望する者は管理室に申し出ること。

- リニアック室に設置されている動態追跡装置のみを利用する場合であってもリニアック使用と同額の費用が発生する

- リニアックは使用方法によっては重大な事故を引き起こす可能性があるため、取扱い等に慣れていない者は熟練技術者とともに作業を行うこと

- リニアックの利用料の請求時期は表7-5-2の通りである。請求時期を調整したい場合は、予め管理室に申し出ること

| 使用した月 | 支払請求の時期 | ||

|---|---|---|---|

| 学内利用者 | 4~9月 10~1月 2~3月 |

10月頃に請求 2月頃に請求 翌年度7月に請求 |

|

| 学外利用者 | 4~3月 | 使用月の翌月に請求 | |

7-6 Ge半導体検出器の利用

7-6-1 利用に必要な手続き

Ge半導体検出器は管理区域内に設置されているため、放射線業務従事者登録、および当センターへの利用申請が必要である。 利用に必要な登録、受講が必要な講習会等を表7-6-1に示す。

| 学内利用者 | 学外利用者 | |||

|---|---|---|---|---|

| 必要な登録等 | ・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 |

・放射性同位元素等取扱者登録 ・当センター利用申請 ・オープンファシリティ利用登録 |

||

| 放射性同位元素等取扱者 登録に必要な事項 |

登録条件 | 3-2-1 本学に所属する役職員等参照 |

3-2-2 学外者 参照 |

|

| 教育訓練 | 11-1 教育訓練 参照 |

11-1 教育訓練 参照 |

||

| 健康診断 | 12 健康診断 参照 |

12 健康診断 参照 |

||

| 受講が必要な講習等 | 特になし | 特になし | ||

| 利用料金 | 1-6 利用負担金等 参照 |

1-6 利用負担金等 参照 |

||

7-6-2 Ge半導体検出器の利用について

- Ge半導体検出器の使用は予約管理しているため、当センターの放射線業務従事者登録、及び利用申請が受理された者のうちGe半導体検出器の利用を希望する者は管理室に申し出ること。

- Ge半導体検出器の利用料の請求時期は表7-6-2の通りである。請求時期を調整したい場合は、予め管理室に申し出ること

| 使用した月 | 支払請求の時期 | ||

|---|---|---|---|

| 学内利用者 | 4~9月 10~1月 2~3月 |

10月頃に請求 2月頃に請求 翌年度7月に請求 |

|

| 学外利用者 | 4~3月 | 使用月の翌月に請求 | |

8. 点検等に係る事項

8-1 自主点検(センター規程第21条)

- 統括主任者は、施設・設備等に関する自主点検を実施または指導監督し、その結果をセンター長に報告すること

- 自主点検の点検頻度は年に2回とし、点検項目は、表8-1に定める

- 自主点検の結果、異常が認められた場合は、センター長と統括主任者が協議の上、必要な改修等の措置を講じるとともに、当該措置を施設点検簿に記録すること

8-2 学内調査点検:PDCAサイクルの構築(センター規程第21条)

本学では、放射性同位元素等管理員会が年に1回、学内放射線施設の施設・設備の状況や安全管理の体制等について、調査点検を行っており、センターは、本調査点検をベースとしたPDCAサイクルを構築している。学内調査点検に対する対応等は下記に示す。

- 学内調査点検の結果、指導・指摘された場合、もしくは改善を要求された場合は、これらの事項に関してセンター長と主任者が方策等を検討すること。

- センター長は、主任者と協議の上、上記の調査点検、及び検討に基づく施設・設備の改修や管理状況の改善等を実施すること。

- 改修、改善の結果又は状況を管理委員会に報告し、その評価を受けること。

- 上記の評価の結果、施設・設備の改修、もしくは業務の改善等に関して管理委員会から、指導又は勧告等を受けた場合、センター長は必要な措置を行うこと。

表8-1 自主点検項目

| 1.位置 | 1)地崩れ、浸水のおそれの有無 |

| 2.構造 | 1)耐火性の状況 2)突上材の目地等の状況 |

| 3.管理区域境界 | 1)さく、扉等の設置状況 |

| 4.壁、遮蔽物等 | 1)遮へい物の有無 2)壁、床、天井のひび割れ、破損等の有無 |

| 5.標識 | 1)貼付場所の確認 2)劣化、破損等の有無 |

| 6.注意事項 | 1)掲示の有無・状況 |

| 1.貯蔵室 |

1)扉、ダンパー等耐火性の状態 2)施錠状況 3)非密封放射性同位元素の貯蔵状態(個数、状況の点検) 4)密封放射性同位元素の貯蔵状態(個数、状況の点検) 5)汚染防止の受皿等の状況 |

| 1.作業室 |

1)フード、グローブボックスの作動状況 2)換気の状況 3)流し台の劣化、漏れ等の有無 4)室内の整理整頓の状況 |

| 2.放射性同位元素照射室 |

1)「使用中」自動表示の作動状況 2)インターロックの作動状況 |

| 1.排水設備 |

1)放射性同位元素槽の漏れ、ひび、腐食等の状況 2)排水管の漏れ、亀裂、腐食等の有無 3)バルブの作動状況、漏れ等異常の有無 4)移送ポンプの作動状況 5)排水ポンプの作動状況 |

9. 放射性同位元素等の受入から廃棄まで

9-1 受入れ(購入、譲受)及び払出し(センター規程第22条)

9-1-1 受入方法

- 放射性同位元素の受入れを行おうとする者は、センター利用者に限るものとし、あらかじめ主任者に申し入れ、その指示に従うこと。

- 日本アイソトープ協会による販売業者からの購入等は、以下の手順に従うこと。

1)放射性同位元素を購入する場合(製品を販売業者から無償で提供される場合を含む)は、アイソトープ注文

書(様式E)に必要事項を記載して、管理室に提出すること。

2)主任者は、提出された注文書の内容に関し、原子力規制委員会から交付された放射性同位元素等使用

承認証(以下、「承認証」という。)に定められた基準に適合していることを確認し、日本アイソトープ協

会へ発注を行う。 - 他の放射線施設(許可、届出使用者)から放射性同位元素を譲り受ける場合は、次に掲げる手順に従うこと。

1)アイソトープ譲受申込書(様式F)に必要事項を記入して、管理室に申し込むこと。

2)譲渡書(相手方の放射線施設から受け取る)、譲受書(相手方の放射線施設に提出)等に関する手続

きについて管理室の指示に従うこと。

3)主任者は、提出された申込書等の内容が承認証に定められた基準に適合していることを確認し、相手側

放射線施設と譲渡・譲受に係る記録及び放射性同位元素の受入等に関し、手続きを進めること。 - 放射性同位元素が入荷した場合は、指定された貯蔵室で保管を行うとともに管理室から申込者に通知する。

申込者は保管温度・条件が適切であるか直ちに確認を行うこと。

9-1-2 払出し方法

- 放射性同位元素を他の放射線施設へ持ち出す場合は、事前にアイソトープ譲渡申込書(様式G)に必要事項を記入したうえ、管理室に提出すること。

- 譲渡書(相手方の放射線施設に提出)、譲受書もしくはこれに代わるもの(相手方の放射線施設から受け取る)に関する手続きについて管理室の指示に従うこと。

- 放射性同位元素等運搬記録(様式H)に必要事項を記入したうえ、管理室に提出すること。

- 主任者は、提出された申込書等の内容が承認証に定められた基準に適合していることを確認し、相手側放射線施設の受入れの可否や譲渡、及び譲受に係る記録等に関し、手続きを進めること。

- 相手側放射線施設への運搬は、「9-5 運搬」を参照すること。

9-1-3 受入、払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量の確認

- 主任者は、受入れようとする放射性同位元素の種類及び数量が、承認書に定められた基準と適合していることを、次の各号に掲げる方法によって確認すること。

1)購入または譲受しようとする放射性同位元素が、承認証で使用を認められた核種であること。

2)受入後、保管しようとする貯蔵施設の保管量が、承認証に定められた貯蔵能力を超えないこと。

この場合、確認は記録簿もしくは放射性同位元素管理システムとの照合によって行う。 - 主任者は、払出しを行おうとする放射性同位元素の種類及び数量が、相手側放射線施設の基準に適合していることを、次の各号に掲げる方法によって確認すること。

1)事前に、相手側放射線施設の基準(使用可能核種、貯蔵能力等)を照会し、払出しを行おうとする放射性

同位元素が当該基準を超えないことを確認すること。

2)事前に、払出しを行う年月日、払出しを行う放射性同位元素の種類及び数量、運搬方法、担当者を相手側

放射線施設主任者に通告し、その了解を得ること。

9-1-4 受入、払出しの記録に係る事項

- 受入、払出しに係る記録簿の名称、及び記録項目は、表13-1に定める。

- 販売業者(パーキンエルマー、第一クラリティ、ヤマサ醤油等)からの受入れは有償、無償に限らず購入、許可使用者からの受入れは譲受に分類する。ただし、販売業者の中には使用の許可を有している場合もあるので、どちらの事業所からの受入れであるかに注意すること。

9-2 使用(センター規程23条)

9-2-1 使用方法及び場所

9-2-1-1 基本事項

- 利用者は、放射性同位元素及び直線加速装置の使用に際して主任者の指示に従い、人体の受ける放射線量をできる限り少なくするとともに、環境への放射性同位元素の放出を可能な限り防止すること。

- 放射性同位元素及び直線加速装置は、所定の使用場所において使用すること。使用場所は主任者が指定する。

- 放射性同位元素等の取扱経験の少ない者は、必要に応じて、取扱等業務に関して十分な知識及び経験を有する者と作業すること。

- 線量計(ガラスバッジ等)を着用すること。短期間に多量の被ばくのおそれがある場合、又はその都度被ばく線量を知る必要のある場合は、管理室でポケット線量計の貸与を受けること。

- 管理区域内では飲食及び喫煙を行わないこと。

- 放射線量の高い密封又は非密封放射性同位元素に対しては、遮へい物を用いるか、遠隔操作を行うこと。

遮へい物の鉛ブロックやプラスチック衝立等は各貯蔵室に備えてある。 - 放射線被ばくの可能性のある場合は、常時又は随時サーベイメータで放射線量率の測定を行うこと。

特に、20 μSv/時間を超える被ばくのおそれが場合は、実験等を中断して管理室に申出ること。 - 管理区域に立入るときは、所定の作業衣、履物等を着用し、管理区域から退出するときは、汚染検査室でハンドフットクロズモニタ、又はサーベイメータにより身体各部、衣服、履物等の汚染の有無を測定すること。

- 放射性同位元素等による汚染、放射線量の異常等を発見した場合は、汚染の除去、避難等の必要な措置をとるとともに、直ちに主任者もしくは管理室に申出てその指示に従うこと。

9-2-1-2 非密封放射性同位元素の使用

- 放射性同位元素は、原則としてドラフトチャンバー内で取扱うこと。

- 実験台等の汚染の可能性のある場所は、ポリエチレンろ紙で表面を被覆し、放射性同位元素はバット、トレー等に入れて取扱うこと。

- 放射性同位元素を使用する場合には、手袋を着用すること。ただし、手袋を着用したまま、サーベイメータ、冷蔵庫、冷凍庫、放射線測定機器、一般化学機器及び電話機等を使用せず、間に紙等をはさむ か、手袋を脱いで使用すること。また、手袋を着用したまま、管理区域から退域しないこと。

- 放射性同位元素を直接皮膚に付着させないように注意すること。誤って付着させた場合には、直ちに洗剤等で洗い流すこと。除染が困難な場合には、管理室に申出てその指示に従うこと。

- 放射性同位元素の経口摂取等による内部被ばくの可能性がある場合は、すみやかに管理室に申出てその指示に従うこと。

- 実験室、測定室、機器等を汚染させた場合には、直ちに除染するとともに、管理室に申出てその指示に従うこと。

- 当日の取扱等業務終了時に放射性同位元素等を取扱った実験室等をサーベイメータで汚染検査を行うこと。また、長期期間利用の場合は各期末又はアイソトープの取扱いが終了した時に、短期利用の場合は当該利用期間が終了した時に、利用者は使用実験台及びその周辺の汚染を測定し、結果を管理室に報告すること。

- 非密封放射性同位元素の動物投与実験を行う場合は、動物の飼育、処理等については、あらかじめ管理室に確認するとともに、呼気、じんあい等による空気の汚染に注意すること。

- 1日の作業終了時に、取扱記録を放射性同位元素管理システム端末に入力すること。

9-2-1-3 密封放射性同位元素の使用(法令規制対象外の密封線源を含む)

- 使用する場合には、管理室に申出て指示に従うこと

- 開封又は破壊のおそれのない条件で使用すること

- 密封放射性同位元素の使用方法、使用室は限定されているので、指定方法又は指定場所以外での使用は厳禁する

- 法令規制対象の密封放射性同位元素を使用する場合は、鉛ブロック等による被ばく対策を行うこと

- 法令規制対象の密封放射性同位元素を使用した場合は、密封線源の使用記録を管理室に提出して、その確認を得ること

9-2-1-4 直線加速装置の使用

- 直線加速装置の運転は、本装置の使用等に関して知識・経験を有し、かつ主任者及び装置管理者の許可を得た者に限定する。

- 直線加速装置室(RNB1-201)に立入ろうとする際は、装置が稼働していないことを確認してから入室すること

- 直線加速装置を使用しようとするときは、予めRNB1-201室内に人がいないことを確認すること。

- 直線加速装置の使用に際しては、インターロック及び自動表示装置の作動を確認すること。

- 使用中に異常事態が生じたときには、直ちに照射を中止して主任者に申出ること。

- 直線加速装置の使用した場合は、直線加速装置使用記録を管理室に提出して、その確認を得ること。

9-2-2 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量等の確認

- 主任者は放射性同位元素及び放射線発生装置の使用の都度、次に掲げる項目を確認すること。

- 確認は、非密封放射性同位元素は放射性同位元素在庫管理システム、密封放射性同位元素及び直線加速装置は表13-1に示すそれぞれの記録簿と承認書との照合によって行う。

| 非密封放射性同位元素 | 使用年月日、使用核種、使用数量、使用の方法、場所、目的、従事する者の氏名 |

| 密封放射性同位元素 | 使用年月日、使用時間、使用核種、使用数量、使用の方法、場所、目的、従事者の氏名 |

| 直線加速装置 | 使用年月日、使用時間、使用の方法、場所、目的、従事する者の氏名、照射線量、方向 |

9-2-3 使用の記録に係る事項

- 利用者は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用の都度、非密封放射性同位元素は放射性同位元素在庫管理システム、密封放射性同位元素及び直線加速装置は表13-1に示すそれぞれの記録簿に入力、記載して主任者の確認を得ること。

- 記録簿の名称及び記録項目は、表13-1に定める。

9-3 保管(センター規程第24条)

9-3-1 保管方法及び場所

- 放射性同位元素は貯蔵室以外では保管できないので、実験室で使用した放射性同位元素は、使用後すみやかに貯蔵室に返却すること。

- 培養等により、実験室内で1晩以上放射性同位元素を継続使用するときは、「使用中」である旨を管理室に報告し、その指示を受けること。

- 非密封放射性同位元素は、核種、アイソトープ番号、氏名、所属等を明記したアイソトープ貯蔵シールを貼ること。

- 非密封放射性同位元素は、密閉容器に入れ、更に破損しにくいフタ付の2次容器に収納して受皿等の上に置き、指定された貯蔵室に保管すること。

- 密封放射性同位元素(下限数量以下のものを含む)を保管するときは、個数及び破損等の状況を確認した上、貯蔵室に保管すること。

- 保管の場所(貯蔵室)は、核種及び保管量に応じて主任者が指定する。

- 放射性同位元素を貯蔵室から入出庫する都度、放射性同位元素管理システムに取扱データを入力すること。

- 予定使用期間を過ぎた非密封放射性同位元素は、センターで廃棄することがある。

9-3-2 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量等の確認

- 主任者は、放射性同位元素の保管の都度、放射性同位元素の種類及び数、方法及び場所、従事する者の氏名、当該貯蔵施設の保管数量が貯蔵能力を超えていないことを確認すること。

- 前号の確認は、非密封放射性同位元素は放射性同位元素在庫管理システム、密封放射性同位元素は表13-1に示す記録簿と承認書との照合によって行う。

図1 非密封RIの保管方法

9-4 廃棄(センター規程第25条)

9-4-1 廃棄方法及び場所、手順

- 汚染したおそれのあるものを廃棄する場合は、全て放射性廃棄物(以下、「廃棄物」という。)として処理すること。

- 廃棄物として処理する物と再利用可能な物を明確に区分し、汚染する範囲、物品を最小限にするよう実験を行うこと等により、廃棄物を可能な限り減容化すること。

- 廃棄物容器は保管廃棄室前または室内に常備しているので、所定の容器に廃棄すること。

- 1日の実験が終了した際に直ちに廃棄作業を行い、実験室内に廃棄物を放置しないこと。

- 廃棄物は、表9-4(廃棄物分類表)及び次に掲げる分類上の注意事項に従って、厳密に区分すること。特に液体廃棄物は溶媒で区分する(水溶液→無機液体、有機溶媒→有機液体)ので、両者の混合に十分注意すること。

- 保管廃棄は、表9-4に定める区分に応じて所定の耐火容器に収納し、北棟地下、2階又は3階の保管廃棄室で行うこと。保管廃棄室は、主任者が指定する。

- 委託廃棄(日本アイソトープ協会による廃棄物集荷)を行う場合は、以下の手順に従って行う。

1)委託廃棄を行う廃棄物は、日本アイソトープ協会の指定する所定の容器に収納すること。

2)委託廃棄を行う場合は、事前に委託廃棄を行う廃棄物容器の放射線量、内容物(放射性同位元素等の

種類及び数量、廃棄物の区分等)を測定、集計し、日本アイソトープ協会の定める委託廃棄の基準に適

合していることを確認すること。この場合、測定、集計は主任者が行うこと。

3)委託廃棄に係る日本アイソトープ協会への申込、記録作成、廃棄物引渡し等の作業は、主任者の指揮

のもとに管理室で行うこと。

4)委託廃棄実施時には、主任者は積み下ろし等の作業場所の確保、安全対策(被ばく、汚染の防護を含む)

を行うとともに、作業中は放射線量の測定、作業終了後は必要に応じて作業場所の汚染検査を行うこと。 - 排水は、次に掲げる基準に従って行うこと。

1)主任者の許可なく放射性同位元素の原液及び実験廃液等を流しに捨てることは厳禁とする。

2)排水は、排水設備によって行う。主任者は排水設備の稼働状況(排水移設ポンプの作動、排水管の漏れ等)

を定期的に確認すること。

3)排水処理は、排水設備(貯留槽→希釈槽)で貯留又は希釈したのち希釈槽から排水する。主任者は、排水中

の放射性同位元素濃度を監視し、9-4-2に示す方法により、施行規則第19条第1項第5号に定められた基

準に適合していることを確認した後、排水すること。 - 排気は、次に掲げる基準に従って行うこと。

1)気体状の放射性同位元素の取扱い、もしくは高濃度の放射性同位元素飛散が生じる可能性がある場合は事前

に管理室に連絡すること。

2)排気は、排気設備によって行う。主任者は排気設備の稼働状況(フィルターの差圧、排気管の漏れ)を定期

的に確認すること。

3)主任者は、排気中の放射性同位元素濃度を監視し、9-4-2に示す方法により、施行規則第19条第1項第2

号に定められた基準に適合していることを確認すること。

| 分類 | 廃棄物名 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 可燃物 | ペーパータオル、ろ紙、木片、 ポリエチレンろ紙、 ガラス繊維ろ紙等 |

・乾燥状態にある |

| 難燃物 | プラスチック試験管、 ポリバイアル、 ポリシート、手袋等 |

・テフロン、シリコン、塩ビ等の不燃物が混合させない ・チューブ、バイアル等は、中の溶液、固形物を除き、空に する |

| 不燃物 | ガラスバイアル、 ガラス器具、 瀬戸物、アルミ箔、 鉛加工品、 テフロン・シリコン・塩ビ製品等 |

・ガロン瓶等の大型ガラス容器の廃棄物処理費は高額なので 汚染することのないよう十分注意する ・チューブ、バイアル等は中の溶液、固形物を廃棄する |

| 非圧縮性 不燃物 |

土・砂、パイプ、 コンクリート片、 鋳物、TLCプレート等 |

・非圧縮不燃物が発生した場合は、管理室に連絡する |

| 注射針 | 注射針 | ・注射針はキャップをして注射筒と分けて缶等に入れて廃棄 する |

| 動物 | 動物死体等 | ・動物死体等は、廃棄シールを貼って指定されたフリーザに 収納し、利用者が脱水処理を行って保管廃棄する ・脱水処理の方法等について管理室に問い合わせる |

| 無機液体 | 水を溶媒とする廃液 | ・一次洗浄水は、保管廃棄する ・pH7±2に中和する ・有機液体を混入しない ・固形物は濾別し、混入しない |

| 有機液体 | 液体シンチレータ廃液 (溶媒ごとに分別回収) |

・液体シンチレータ廃液以外の有機廃液は処理が困難である 可能な限り減容化に努める ・酸性及びアルカリ性物質が含まれている場合は中和する ・余分な無機液体を混入させない ・固形物は濾別し、混入させない |

| 上記以外の有機液体 (アルコール、アセトン、廃油等 溶媒毎に分別回収) |

||

| その他 | 上記分類以外の廃棄物 | ・管理室に申出ること |

9-4-2 廃棄に係る放射性同位元素の種類及び数量等の確認

- 主任者は、廃棄の都度、次に掲げる項目の確認を行うこと。

- 上記に定めるもののほか、主任者は排水の都度、排水中の放射性同位元素濃度を次に掲げる基準に従って、測定、確認すること。

- 上記に定めるもののほか、主任者は排気の都度、排気中の放射性同位元素濃度をガスモニタ(日立DGM- 1101、もしくは同等品)で連続測定するとともに、表13-1に示す排気記録によって、放射性同位元素濃度と告示(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)別表第2で定められた濃度限度の比の合計が1を下回ることを確認すること。

9-4-3 廃棄の記録に係る事項

- 利用者は、放射性同位元素等の廃棄の都度、放射性同位元素在庫管理システムに入力して主任者の確認を得ること。

- 記録簿の名称及び記録項目は、表13-1に定める。

- 前2号に定めるものの他、主任者は排水記録及び排気記録を3月間に1度集計し、記録しなければならない。排水記録、排気記録の記録項目は、表13-1に示す。また、それぞれの記録の測定又は計算方法は、当該記録に示す

9-5 運搬(センター規程第26条)

9-5-1 管理区域内の運搬

- 放射性同位元素を運搬する場合には、密閉容器に入れ、必要に応じて破損し難い2次容器もしくはコンテナに収納して運搬すること。

- 運搬中に汚染等の事故が生じた場合には、直ちに管理室に連絡し、その指示に従うこと。

9-5-2 事業所内運搬

- 放射性同位元素を事業所内(管理区域外の運搬に限る。)で運搬する場合は、9-5-1に示す基準(ただし、2次容器もしくはコンテナへの収納は必須である。)の他、次に掲げる基準に従うこと。

1)運搬は徒歩(台車への積載等を含む)によるものとし、車両等は用いないこと。

2)施行規則第18条第1項から第5項の規定に従うこと。ただし、運搬時間が極めて短く、かつ放射線障害の

おそれがない場合は、この限りではない。この場合、規則適用の有無については主任者が判断する。

9-5-3 事業所外運搬

- 放射性同位元素の事業所外運搬を行う場合は、事前に管理室に連絡して譲受又は譲渡の手続き(9-1 参照)や運搬の方法等に関し、その指示に従うこと。

- 運搬中に汚染等の事故が生じた場合、直ちに管理室に連絡して、その指示に従うこと。

- 運搬物、輸送方法等は、施行規則第18条及び関係法令に定められた技術上の基準に従わなければならない。

- 主任者は、学内(札幌キャンパス内)での運搬に際して、事前に運搬経路・方法等について相手側施設の主任者又は担当者と協議すること。

- 札幌キャンパス外(学外運搬)への運搬は、原則として運搬業者に運搬を委託すること。主任者は運搬業者に対する連絡・発注等並びに輸送物及び運搬方法の確認を行い、必要に応じて運搬業者と協議を行うこと。

9-5-4 運搬の記録に係る事項

- 主任者は、事業外運搬の時は必ず、事業所内運搬の時は必要に応じて運搬記録(様式H)を作成すること。

- 運搬記録の記録項目は、表13-1に定める。

9-6 放射性同位元素管理システム:使用、保管、廃棄等に係る記録

(センター規程第22条~26条)

- 利用者は、放射性同位元素の取扱(使用、保管、廃棄)の都度、放射性同位元素管理システムに取扱記録を入力すること。放射性同位元素管理システム入力用端末はセンター北棟及び南棟の管理区域内に設置しており、随時入力可能である。

- 放射性同位元素管理システムは、次に掲げる種々の基準を設けており、これらの基準を超えた値は入力できないので、当該状況の場合は直ちに管理室に申出ること。

1)使用に係る基準:核種、実験室、物理的状態(気体、液体、固体)、使用方法(動物実験、トレーサ実験

等)ごとの1日、3月、及び年間使用量。

2)保管に係る基準:核種、貯蔵室ごとの保管量 - 主任者は、入力データに関し、取扱い方法や場所、数量等に誤りがないことを確認し、当該記録の承認処理を行う。承認された記録は使用、保管、廃棄等の記録簿に自動的に記帳される。

- 放射性同位元素管理システムは、上記の使用、保管、廃棄等の記録簿をベースに、使用量・貯蔵量等の集計(日報、年報)、内部被ばく測定記録・排気記録(計算法)等の作成、出力を行う。主任者はこれらの記録類を適正に管理すること。

- 放射線施設では、1日、3月間、及び年間の最大使用数量(1-5 非密封放射性同位元素の使用核種と数量参照)、各貯蔵室の最大保管量が定まっている。これらの値を超えると法令違反となるので、利用者は放射性同位元素の使用量等に十分な注意を払うこと。

9-7 利用に伴う点検等

- センター利用者は、実験終了時に実験台及びその周辺等の汚染検査、清掃等を行うとともに、定期的に点検・検査を行い、報告書を管理室に提出すること。

- 上記に示す点検・検査報告書(様式I)の提出は、長期利用者は半期に1度、短期利用者は当該利用期間終了時に行うこと。

- 前2項にかかわらず、利用者は実験台や利用機器等の整理、点検等を日常から行い、異常があった場合は直ちに管理室に連絡すること。

10. 測定(被ばく及び汚染の管理)(センター規程第27条)

10-1 場所の測定に係る事項(定期測定)

センターでは、センターの事業所内外の放射線の量、放射性同位元素汚染の状況、空気中放射性同位元素濃度の測定に関し、1か月に1回、専門業者に委託測定を行っている。

- センターの事業所における放射線の量、放射性同位元素汚染の状況及び空気中放射性同位元素濃度の測定は、1か月に1回(直線加速装置に係る放射線量測定は6か月に1回)行うものとする。

- 測定方法は放射線測定器によるものとし、測定個所の一覧は表10-1に示す

- 主任者は、測定の都度、測定結果を確認し、放射線量の異常や放射性同位元素汚染等があった場合は、放射線源の点検や汚染の除去等、必要な措置を講じること。

| 建物 | 階 | 測定箇所(室)名称 | 測定箇所数 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 空気中 放射性物質濃度 |

線量当量率 | 表面汚染密度 | |||

| 北棟 | 地下2階 | 排水設備 | 2 | 2 | |

| 地下1階 | RNB1-101 | 1 | 3 | 5 | |

| RNB1-102-1 | 1 | 1 | 2 | ||

| 貯蔵室1 | 1 | 2 | |||

| 保管廃棄室1 | 2 | 2 | |||

| RNB1-203 | 1 | 2 | 4 | ||

| RNB1-204 | 2 | 2 | 4 | ||

| RNB1-201 | 1 | 2 | 4 | ||

| 階段室 | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 4 | 4 | |||

| 渡り廊下 | 1 | 1 | |||

| ドライエリア (管理区域境界) |

1 | 1 | |||

| ダクトスペース | 1 | 1 | |||

| 1階 | 機械室1 | 1 | |||

| 汚染検査室 | 1 | 3 | |||

| 汚染検査室 (管理区域境界) |

1 | 1 | |||

| 階段室 | 2 | 1 | |||

| 廊下 | 1 | 2 | |||

| 玄関(RN1-941) | 1 | ||||

| 1階外(管理区域境界) | 2 | ||||

| ダクトスペース | 1 | 1 | |||

| 2階 | RN2-101 | 1 | 2 | 4 | |

| RN2-102 | 1 | 1 | 4 | ||

| RN2-103 | 1 | 3 | 5 | ||

| 貯蔵室2 | 1 | 2 | |||

| 保管廃棄室2 | 1 | 2 | |||

| RN2-203 | 1 | 2 | 3 | ||

| RN2-201 | 2 | 4 | 7 | ||

| 階段室 | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 5 | 5 | |||

| 渡り廊下 | 1 | 1 | |||

| 非常階段(管理区域境界) | 1 | 1 | |||

| ダクトスペース | 1 | ||||

| 3階 | RN3-102 | 2 | 4 | 8 | |

| RN3-201 | 1 | 2 | 3 | ||

| RN3-101 | 1 | 2 | 4 | ||

| 貯蔵室3 | 1 | 2 | |||

| 保管廃棄室3 | 1 | 2 | |||

| RN3-203 | 1 | 2 | 3 | ||

| RN3-202 | 1 | 3 | 3 | ||

| 階段室 | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 5 | 5 | |||

| 渡り廊下 | 1 | 1 | |||

| 非常階段(管理区域境界) | 1 | 1 | |||

| ダクトスペース | 1 | ||||

| 4階 | 排気設備 | 2 | 2 | ||

| 南棟 | 地下1階 | ISB1-202 | 1 | 2 | 3 |

| ISB1-101 | 1 | 2 | 3 | ||

| ISB-102 | 1 | 4 | 5 | ||

| ISB1-201-1(貯蔵室4) | 2 | 2 | |||

| 廊下 | 2 | 1 | |||

| 渡り廊下(北棟) | 1 | 1 | |||

| 1階 | IS1-205(管理室) | 1 | |||

| IS1-202-1(教授室) | 1 | ||||

| IS1-102(会議室) | 1 | ||||

| IS1-103(センター長室) | 1 | ||||

| 汚染検査室 | 1 | 1 | |||

| 汚染検査室(管理区域境界) | 1 | 1 | |||

| IS1-921(階段室) | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 1 | ||||

| 渡り廊下(北棟) | 1 | ||||

| 2階 | IS2-202 | 1 | 4 | 6 | |

| IS2-103 | 1 | 4 | 6 | ||

| IS2-102 | 1 | 2 | 3 | ||

| IS2-101 | 1 | 2 | 3 | ||

| IS2-204-2 | 1 | 1 | 1 | ||

| 汚染検査室 | 1 | 1 | |||

| 汚染検査室(管理区域境界) | 1 | 1 | |||

| IS2-921(階段室) | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 2 | 1 | |||

| IS2-205 | 1 | ||||

| IS2-206 | 1 | ||||

| 渡り廊下(北棟) | 1 | 1 | |||

| 3階 | IS3-203 | 1 | 2 | 3 | |

| IS3-202 | 1 | 2 | 3 | ||

| IS3-101 | 1 | 5 | 9 | ||

| 汚染検査室 | 1 | 2 | |||

| 汚染検査室(管理区域境界) | 1 | 1 | |||

| IS3-921(階段室) | 1 | 1 | |||

| 廊下 | 2 | 1 | |||

| 渡り廊下(北棟) | 1 | 1 | |||

| 4階 | IS4-101 | 1 | |||

| IS4-204 | 1 | ||||

| IS4-202 | 1 | ||||

| IS4-203 | 1 | ||||

| IS4-921(階段室) | 1 | ||||

| 6階 | 機械室ー1 | 3 | 2 | ||

| 外 | 外周(管理区域境界) | 2 | |||

| 事業所境界 (北・南棟) |

外 | 外周(事業所境界) | 1 | ||

| 2階 | 渡り廊下(医学部) | 1 | |||

| 計 | 29 | 152 | 176 | ||

10-2 被ばく管理

10-2-1 線量計

- 管理区域入域時には線量計を必ず装着すること。

- 利用者は、利用申請書を提出する前にガラスバッジ、ルミネスバッジ等の線量計を所属部局で契約を済ませること。

- 一時立入者、又は短期間に多量の被ばくのおそれがある利用者は、管理室でポケット線量計の貸与を受けること。ポケット線量計の使用方法等は下記に示す。

1)ポケット線量計(アロカ製電子ポケット線量計 PDM-122、もしくは同等品)を男性は胸部に、女性は腹部に

装着すること。

2)ポケット線量計の電源ボタンを長押しし、電源を入れる。この時、電池残量があることを液晶表示にて確認

すること。

3)ポケット線量計は携帯電話等の電波によって、誤計数を生じることがあるため、使用の際には注意すること

4)α線、β線及び50keV以下のγ(X)線の測定はできないので、これらによる被ばくの可能性がある場合は、

管理室に申出ること。

5)管理区域立入時は、随時測定値を確認し、20μSv/h又は100μSv(積算値)を超えるおそれがある場合は、

管理区域退域もしくは直ちに管理室へ連絡を行うこと。

6)ポケット線量計を管理室へ返却する際、被ばく線量を報告すること。

7)ポケット線量計の電源ボタンを長押しし、電源を切ってから所定の場所へ返却すること。

10-2-2 被ばくの測定

(1)装着部位

線量計は、男性は胸部に、女性は腹部に装着すること。ただし、不均等被ばくのおそれがあり、被ばく線量が最大となる部位が男性胸部又は女性腹部以外の場合は、当該部位における被ばく線量を測定する必要があるので、管理室に申出ること。

(2)被ばく測定及び算定方法

1)外部被ばくの測定方法、並びに実効線量、等価線量の算定方法は、「大学等における放射線安全管理の実際 2016年

改訂版」*1(以下、「安全管理の実際」という。)127-129ページに記されたものに従う。

2)内部被ばくの測定は計算法によるものとし、方法、並びに実効線量、等価線量の算定方法は、「安全管理の実際」

130ページに記されたものに従う。ただし、内部被ばくによる実効線量は、告示第19条第2項より、次式で求める。

E=e×I *2, *3

E:内部被ばくによる実効線量(mSv)

e:吸入摂取した場合の実効線量換算係数(mSv/Bq)、別表第2より

I:吸入摂取した放射性同位元素量(Bq)

I=BCtF

B:呼吸率、全核種についてB=1.2×106(cm3/h)とする(皮膚からの吸収は考慮しない)。

C:空気中放射性同位元素濃度(Bq/cm3)、使用量(Bq) ×飛散率/換気量(cm3)で算出する。

・飛散率は、下記のとおりとする*4。

動物投与実験:0.01

動物投与実験以外:0.1(気体状放射性同位元素)又は0.001(液体・固体状放射性同位元素)

・換気量は、当該作業室の立入時間当たりの排風量とする。

t:立入時間、安全を見積もって、1月当たり200(h)とする。

F:測定対象者が呼吸する空気中放射性同位元素濃度とCの比、放射性同位元素は原則としてフード内で取扱うた

め、F=1とする。

*1:大学等における放射線管理の実際2016年改訂版、大学等放射線施設協議会、(株)アドスリー、東京,2016.

*2:複数核種による内部被ばくのおそれがある場合は、核種ごとに算出したEの合算をもって評価する。

*3:経口又は経皮による内部被ばくが発生した場合は、測定の根拠等を含めて、その都度、実効線量の測定、

記録を行う。

*4:飛散率は、フード内で使用した放射性同位元素が室内に逆流して作業者が吸入摂取する割合を示し、詳細は、

「承認使用に係る変更承認申請」に定める。

10-2-3 被ばく記録

放射線被ばく等に係る記録は、HORCSを用いて行う。被ばく記録等に係る事項は表10-2に示す。

10-2-4 被ばく防止等

被ばく低減のため、遮へい、距離(遠隔操作等)、時間(作業時間の短縮)に留意した取扱いを行うこと。ただし、遮へい材の設置や遠隔操作器具の使用による作業効率の悪化、放射性同位元素溶液の落下・転倒等、あるいは急ぎすぎによるミス・確認不足等によって、思わぬ汚染事故や想定外の被ばくが発生する事例は非常に多い。主任者、管理室とも相談して、事故の防止を含めた被ばく低減対策を実施すること。

(1)遮へい

放射線量の高い環境下で作業を行う場合は、遮へい材を用いること。

遮へい材としてγ線源は鉛ブロック、β線源はアクリル板が一般的である(各貯蔵室に常備)

*:F-18、Cs-137等の数百keV程度のγ線の場合、鉛ブロック(5cm厚)で1/100~1/1000 程度の減衰効果がある。しかし、通常のドラフト内作業では壁面、背面等による多方向からの散乱線の一部が鉛ブロックを通過せず直接人体にあたるため、十分な被ばく低減効果が得られない場合が多い。このため、直接線だけではなく、散乱線の影響にも注意し、線源と鉛ブロックの配置、γ線の入射角等、十分な配慮を行うこと。

(2)距離

放射性同位元素からは可能な限り距離をとるとともに、必要に応じてピンセット、トング等を用いた遠隔操作を行うこと。ただし、ピンセット、トング等による非密封放射性同位元素の落下、転倒等の事故例は非常に多く(センターでも幾つかの事故例がある)、重大な汚染を起こす可能性もあるので、常に受け皿を用意し、使用には細心の注意を払うこと。

(3)時間

実験工程の検討、コールドランの実施等により、取扱時間をできるだけ短くすること。

準備、段取り等に十分に時間をかけ、本番の放射性同位元素取扱いを短時間で効率よく実施するのは非常に有効な被ばく低減対策である。

| 項目 | 測定器・方法 | 入力・集計等 の方法 |

記録項目 | 期間等 |

|---|---|---|---|---|

| 外部 被ばく 線量 |

ガラスバッジ ルミネスバッジ |

千代田テクノル、 長瀬ランダウアから 電子データの提供を受け取込む |

測定対象者の氏名 測定した者の氏名 放射線測定器の種類、型式 測定方法 測定部位、測定結果 |

結果の取込、入力 :1月間又は3月間ごと 記録、交付 :3月間1)、1年間 |

| ポケット 線量計 |

管理室で入力 | |||

| 内部 被ばく 線量 |

計算法 | 管理室で入力 | 測定日時 測定対象者の氏名 測定した者の氏名 放射線測定器の種類、型式 測定方法 測定結果 |

|

| 実効線量 等価線量 |

外部、 内部被ばく 線量から算定 |

集計及び算定 | 算定年月日 対象者の氏名 算定した者の氏名 算定対象期間 実効線量 等価線量及び組織名 |

1)被ばく線量測定・算定記録は、4/1、7/1、10/1、1/1を始期とする。

3ヶ月ごと(妊娠中の女子等は除く)に作成し、従事者に対する交付を行う。

10-3 放射性同位元素汚染の管理

汚染の防止等に係る事項は、「9-2-1-2 非密封放射性同位元素の使用」を参照すること。ここでは、汚染測定及び汚染の除去等に関する措置に関して示す。

10-3-1 汚染の測定

- 放射性同位元素汚染を発見した場合、もしくはそのおそれがある場合は、直ちに管理室に連絡し、指示に従うこと。

- 汚染の測定法等は下記に示す。

1)汚染の発見及び初期測定:放射性同位元素汚染の発見-汚染ポイントと大よその汚染レベルの測定は、3Hや

α核種を除き、通常はGM式サーベイメータを用いる。GM式サーベイメータは汚染検査室及び管理区域各所

に常備しているので、随時、使用すること。3Hはスミア法又は3H/14Cサーベイメータ、α核種はZnSシン

チレーションサーベイメータを用いるので、汚染を発見した場合、もしくはそのおそれがある場合は管理室

に申出ること。

2)上記に示す各種サーベイメータによる測定やスミア法による汚染測定、汚染核種の同定・定量等による表面

汚染密度の算定等の方法・手順は、「安全管理の実際」109-113ページに準拠する。

10-3-2 汚染の除去等に関する措置

- 除染作業は主任者が実施もしくは監督を行うこと。

- 除染作業の際は、汚染の拡大を防止し、かつ迅速に対応すること。人体の汚染に関しては、床や流し台等への汚染の拡大を防止することよりも、迅速に人体汚染を除去することが優先される。主任者、管理室員並びに利用者は、対象や汚染の状況等に応じた適切な対応を行うこと。

- 物品等の汚染の場合、除染作業中、適宜、汚染状況の測定を行い、除染の継続や廃棄処理についての判断を行う。また、半減期の短い核種の場合は、無理に除染を行うより、放射性同位元素の減衰を待つ方が良い場合がある。この場合、周辺環境への汚染の拡大や放射線量または放射性同位元素の飛散等による影 響に十分注意して、必要な処置を行うこと。

- 人体を汚染したおそれがある場合は、汚染検査室内の流し台又はシャワー室で中性~弱アルカリ性洗剤とつめブラシ等を用いて繰り返し洗浄する(数分間以上)。皮膚の損傷等には十分に注意すること。また、指等の汚染で、上記方法で十分な洗浄効果が得られない時は、超音波洗浄機に1~2%程度の中性洗剤を溶かして洗浄し、細かな皺等に入り込んだ汚染の除去を行う。ただし、皮膚に損傷のない場合で、かつ短時間の使用に限る。有機物に関する洗浄力は、弱アルカリ性洗剤の方が強いが皮膚等に対する影響も大きいので、最初は中性洗剤を用いる。

- 上記のほか、汚染除去に関する具体的な手順・方法は、「安全管理の実際」114-117ページに準拠する。

10-4 被ばく、汚染時の措置

利用者の当該年度の実効線量が5mSvを超える場合、並びに除染実施後も表面汚染密度が法定基準を超えている場合、統括主任者は次に掲げる措置を実施すること。

- 健康診断の受診等、必要な保健措置を実施すること(「12-2-3 緊急時の健康診断」参照)。

- 安全衛生本部に連絡して、対象者の安全管理等に関して協議し、放射線障害の発生のおそれがある場合は、センター規程第30条に定める「放射線障害を受けた者等に対する措置」を実施するとともに、必要に応じて原子力規制委員会に報告を行うこと。

- 対象者の氏名、年月日、被ばくの状況(外部・内部線量、等価・実効線量)又は汚染の状況(汚染部位、核種、表面汚染密度等、放射性同位元素量、汚染による被ばく状況)、被ばく又は汚染の経緯と実施した措置、医師の診断等について記録すること。

11. 教育訓練(センター規程第28条)

11-1 教育訓練の受講等

- センターに新規で登録しようとする者は、取扱業務等を開始する前に、更新登録者は当該年度中に、所定の教育訓練を受講しなければならない。

- 前項に示す教育訓練の種類等は表11-1に、受講しなければならない教育訓練は表11-2にそれぞれ示す。

- 各教育訓練とも日本語又は英語(外国人対象)で実施し、通常の講義形式、eラーニングもしくは実習等の形式で教育訓練を行う。

- 総長主催の教育訓練に関しては、受講項目(表11-1参照)に係る試験の実施、当該者の経歴の評価等により、受講項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認める者について、当該項目についての教育訓練の省略を行うことがある。この場合、省略の基準(試験の合格基準、省略対象となる経歴等)は、管理委員会が定める。

- 本学で取扱等業務を行わず、他大学等のみで取扱等業務を行う者(以下、「学外施設従事者」という)で、センターに登録する者は、センター長主催の教育訓練の受講を要しない。この場合、センターで取扱等業務を実施することはできない。

11-2 教育訓練の省略及び認定

- 総長は、試験の実施、経歴の評価等により、表11-1 A及びBに示す教育訓練の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該項目を省略することができる。

- センター長は、他大学等において受けた教育及び訓練が、表11-1 A及びBに示す教育訓練の全部又は一部と同等であると認めた場合は、当該項目の教育及び訓練を受けた者として認定することができる。

- 上記1項目に規定する省略の基準、上記2項目に規定する認定の基準は、管理委員会が別に定める。

| 区分 | 名称 | 対象者 | 項目 | 時間 |

|---|---|---|---|---|

| A | 総長主催 放射線障害防止のための 講習会 |

新規者 | 放射線の人体に与える影響 | 30 分間以上 |

| 放射性同位元素等の安全取扱い | 1時間以上 | |||

| 法令及び北海道大学放射線障害予防規程 | 30 分間以上 | |||

| 管理委員会が必要と認める項目 | 管理委員会が必 要と認める時間 |

|||

| B | 更新者 | 放射線の人体に与える影響 | 時間指定なし | |

| 放射性同位元素等の安全取扱い | ||||

| 法令及び北海道大学放射線障害予防規程 | ||||

| C | センター長主催 アイソトープ総合 センター講習会 |

新規者 更新者 |

アイソトープ総合センター 放射線障害予防規程 |

30 分間以上 |

| センターにおける安全利用について (センター長が必要と認める項目) |

時間指定なし |

| 施設登録状況 | 受講する教育訓練 (表11-1の区分) |

|

|---|---|---|

| 今年度のセンター登録 | 対象者 (前年度の登録状況等) |

|

| 新規登録者 | 更新教育対象者 1) | B+C |

| 新規教育対象者 2) | A+C | |

| 更新登録者 | 前年度、センターに登録し所定の教育訓練を受講した者 | B+C |

| 学外施設従事者 3) (新規/更新登録者) |

新規教育対象者 | A |

| 更新教育対象者 | B | |

1)更新教育対象者:前年度、学内施設に登録し所定の教育訓練を受講した者

2)新規教育対象者:上記以外の者

3)学外施設従事者はセンターの事業所で取扱等業務を実施することはできない。

12. 健康診断(センター規程第29条)

センターへ新規に登録者となる者、及び従事者は所定の健康診断を受診しなければならない。

12-1 健康診断の項目

健康診断は、下記の項目について実施する(電離放射線障害防止規則第五十六条対応)。

- 被ばく経歴の評価(問診)

- 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査

- 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

- 眼の検査

- 皮膚の検査

12-2 健康診断の種類

12-2-1 登録前の健康診断

センターに新規で登録しようとする者は、12-1に示す健康診断を受診しなければならない。ただし、当該年度又は前年度に学内他施設に登録し、所定の健康診断を受診している場合は、本健康診断は不要である。

12-2-2 登録後の健康診断

- 従事者は、12-1に示す健康診断を6月を超えない期間毎に1回受診すること。ただし、前年度の実効線量が5mSvを超えず、かつ、当該年度においても超えるおそれがない者の12-1の問診以外の検査項目の受診は、保健センター長が必要と認めたときに限る。

- 前項のただし書きにかかわらず、実効線量が5mSvを超えた場合は、直ちに健康診断を受診しなければならない

12-2-3 緊急時の健康診断

従事者は、下記に該当する場合、遅滞なく主任者の指示に従って、健康診断を受診すること。

- 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき。

- 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。

- 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがあるとき。

- 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。

12-3 認定

他大学等で取扱等業務に従事している者が、センターの事業所で取扱等業務を行おうとする場合、他大学等で実施した健康診断が、センター規程第29条に定める健康診断と同等であるとセンター長が認めたときは、当該記録を持って健康診断の受診を認定することができる。この場合、認定に係る基準は、以下に示す。

- 健康診断の認定は、以下の基準に従って行う。

・他大学等に所属して当該大学等で従事者として登録し、かつセンターの事業所で取扱等業務を行おうとする者

・自らが所属する大学等で従事者としての登録ができないものの、センターの事業所で取扱等業務を行おうとす

る者

・業務を目的としてセンターの事業所で取扱業務等を行おうとする者で、センター長が適当と認めた者 - 健康診断の認定を受けようとする者は、所属する大学等で発行する従事者証明書及び健康診断記録(健康診断の実施日及び結果を記載したもの)を提出すること。

- センター長は、従事者証明書及び健康診断記録を、関係法令、北大規程、及びセンター規程と照合し、その適合性を確認して、認定の可否を決定する。

- センター長は、認定した項目、認定の理由、認定対象者の氏名、認定日を記録すること。

13. 記録簿等(センター規程第33条)

13-1 記録簿

- センターで作成し、備える記録簿及び項目等は表13-1に示す。

- 主任者は、記録簿等に所要事項を確実に記載するとともにその内容を点検し、毎年3月31日に記録簿等を閉鎖しなければならない。

13-2 保管

- 記録簿等は原則として閉鎖後5年間保管する。

- 記録簿等のうち、被ばく線量測定・算定記録は永年保管とする。

- 記録簿等は、センター内の施錠した室内で保管する。

| 記録簿等の名称 | 記帳・記録の項目 |

|---|---|

| 1)従事者名簿 | 従事者の氏名、所属、性別、放射性同位元素登録番号、登録日 |

| 2)利用申請書 | 取扱責任者及び利用者の氏名、所属、利用の方法、利用期間、取扱責任者の所属する分野、講座、部署等の長の氏名 |

| 3)アイソトープ受入記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、年月日、受入れ先の氏名又は名称 |

| 4)アイソトープ払出記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、払出し年月日及び払出し先の氏名又は名称 |

| 5)アイソトープ使用・保管記録 | 使用・保管に係る放射性同位元素の種類及び数量、使用の年月日及び保管期間、使用の目的、使用・保管の方法及び場所並びに従事する者の氏名 |

| 6)アイソトープ保管記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、保管期間、方法及び場所、従事する者の氏名 |

| 7)アイソトープ廃棄記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、廃棄の年月日、方法、場所、従事する者の氏名 |

| 8)アイソトープ使用記録 | 1日、3月、1年間の放射性同位元素使用数量(使用施設ごとの放射性同位元素の種類及び数量) |

| 9)アイソトープ保管記録 | 放射性同位元素保管量(貯蔵室ごとの放射性同位元素の種類及び数量) |

| 10)放射性同位元素等輸送記録 | 運搬の年月日、方法、荷受人又は荷送人の氏名又は名称、従事する者の氏名、運搬の委託先の氏名若しくは名称 |

| 11)密封線源の使用記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、使用の年月日、使用の目的、方法、場所、従事する者の氏名 |

| 12)直線加速装置使用記録 | 放射線発生装置の種類、使用年月日、使用時間(1日、1週間、月間)、照射方向 |

| 13)密封線源保管・管理記録 | 放射性同位元素の種類及び数量、保管期間、方法、場所、従事する者の氏名 |

| 14)表面汚染検査測定記録 | 測定日時、測定器の種類及び型式、方法、測定個所及び結果、測定者の氏名 |

| 15)放射線量当量測定記録 | 測定日時、測定器の種類及び型式、方法、測定個所及び結果、測定者の氏名 |

| 16)排水記録 | 排水:排水年月日、方法、場所、従事する者の氏名 測定:測定日時、測定器の種類及び型式、方法、測定者の氏名、測定結果 3月間に排水した放射性同位元素の種類及び数量、排水濃度限度に対する比 |

| 17)排気記録 | 排気:期間、方法、場所、従事する者の氏名 測定:測定日時、測定器の種類及び型式、方法、測定者の氏名、測定結果 3月間に排気した放射性同位元素の種類及び数量、排気濃度限度に対する比 |

| 18)放射性物質濃度記録 | 測定日時、測定器の種類及び型式、方法、測定個所及び結果、測定者の氏名 |

| 19)施設点検薄 | 点検年月日、点検者の氏名、点検箇所及び項目、結果、点検の結果講じた措置 |

| 20)被ばく線量測定・算定記録 | 測定:測定器の種類及び型式、方法、測定期間(外部)、測定日時(内部) 測定部位(外部)、結果、測定対象者及び測定を行った者の氏名 算定:算定年月日、算定対象期間、実効線量、等価線量及び組織名、算定対 象者及び算定を行った者の氏名 |

| 21)教育訓練記録 | 1)教育訓練の実施年月日、項目、時間数、受講者の氏名 認定を行った場合:上記に加えて、認定した項目、認定の理由、認定対 象者の氏名、認定日、認定者の氏名 2)省略を行った場合:省略項目、省略の理由、省略対象者の氏名、省略日 |

| 22)健康診断記録 | 実施年月日、健康診断の結果、結果に基づいて講じた措置 認定を行った場合:上記に加えて、認定項目、認定の理由、認定対象者の氏名、認定日、認定者の氏名 |

14. 事故、緊急時の対応

14-1 緊急連絡体制(センター規程第35条)

(1)基本体制

(2)主任者不在時

14-2 原子力規制委員会に対する連絡等

(1)火災

(2)地震等

14-3 避難経路

1)非常口は非常灯等によって表示されているので確認すること。

2)非常口は通常施錠されている。プラスチックカバーをはずし、サムターンを開錠して脱出すること。

3)火災時には自動的に換気が停止する。煙に注意して避難すること。

14-4 事故、災害等発生時の措置(センター規程第34条)

14-4-1 緊急点検

センター規程第34条第3項及び「14-5 事故、災害等発生時の対応」に定める事故、災害等発生時の点検項目及び記録様式は、アイソトープ総合センター緊急時点検記録(様式J)に示す。

14-4-2 応急の措置の実施

センター規程第34条第4項に規定し、事故、災害時に実施する応急の措置に関する緊急作業等に従事する者の選任、緊急作業時の安全管理及び保健上の必要な措置は、次に掲げるものとする。

- 緊急作業実施の判断及び実施する緊急作業の内容は、センター長又は統括主任者が、現場の状況や放射線障害の程度等に応じて、その都度決定する。

- 緊急作業は、統括主任者の指揮のもと主任者及び管理室員が実施する。

- 緊急作業時には線量計を装着するとともに、サーベイメータ等により放射線量を監視する。

- 緊急作業実施には随時、終了時には必ず、作業に従事した者及び放射性同位元素等による汚染のおそれがある場所の汚染検査を行い、必要に応じて汚染の除去を行うこと。

- 緊急作業によって、放射線障害を受け、もしくは受けたおそれがある場合の保健上の必要な措置は、センター規程第30条の規定に準ずる。

14-5 事故・災害等発生時の対応

14-5-1 火災

(1)管理区域内で火災が発生した場合

(2)火災時の対応

【管理室員・放射線取扱主任者が連絡を受けたら】

□ 管理室員は主任者に連絡する

□ 現場に急行し、状況を把握する

□ 管理室を通して施設内全域に情報を伝える

□ 管理区域内の人たちの退避を誘導する

□ 「緊急連絡体制」にしたがって関係者に通報する

□ RIを安全な場所に移動する(通常は貯蔵室が最も安全)

□ 可能であれば初期消火を行う

□ 必要に応じて消防署へ出動を要請する(緊急連絡体制参照)

□ 線量・汚染を測定して施設の見取り図に記入し、消防隊への指示の判断材料にする

□ 安全な場所で個人識別、汚染検査を行う(HORCSによる在館者の表示→避難者等の確認)

□ 消防隊員に線量・汚染の状況を伝え消火手順を打ち合わせる

□ 緊急連絡体制に従って原子力規制庁事故対処室に直ちに電話連絡、FAXによる状況の通報を行う

(14-1-2 原子力規制委員会に対する連絡等を参照)

□ 常に汚染・被ばくに気を配り、隊員の汚染検査などを行う

□ 鎮火後、現場を立入禁止区域とし、必要な調査を行う

□ 10日以内に状況と処置をまとめ、総長等から原子力規制庁に報告する

□ 管理区域内の人たちの混乱を避けるため、放送設備などを利用して常に情報を流す

□ 誤情報に注意しつつも出来るだけ情報を途絶えさせないようにする現場に急行し、状況を把握する

【常日頃やっておくべきこと】

□ 避難経路や誘導灯を確認する

□ 緊急連絡体制を整備・更新し、目に付きやすい場所に掲示する

□ 管理室・主任者とすぐ連絡できる設備(電話・インターホンなど)を管理区域内の目に付きやすいところへ置く。

□ 設置場所を明示する

□ 初期消火のための消火器・備品・道具は目に付きやすいところに置き、定期的に点検する

□ RIを安全に移動するための遮へい具、トング、保護具、移した場所における縄、標識、サーベイメータ、除染キッ

トなどはわかりやすく火災の被害を受けにくい場所に常時保管しておく。また定期的に点検する

□ 消防署と定期的に連絡を取り合い、連携を深めておく。

・消火方法を取り決める(放水の是非、被ばくのおそれ、進入経路)。

・放射線施設としての防災訓練を消防署と共同で行う。

・消防署への通報の是非とタイミングを確認する。

□ RI以外の危険物(可燃物、禁水性、毒劇物等の保管場所や数量)を確認する

14-5-2 地震

(1)地震が発生した場合

【留意点】

✓ 大地震とは、例えば物の落下や、棚等が転倒するような地震を指すこととする

(気象庁の発表する「震度」は、あくまでも事後の参考値。)

✓ 地震発生後には、まず身の安全が第一で、次に二次災害の発生を抑えることに努める

✓ 大地震発生時には、放射線施設の外でも被害が発生しているので、大学全体の災害発生時の対応マニュアルにも従う

✓ 日頃から、地震、火災、停電対策を行っておくようにする

地震発生時の対応

- 震度5強以上か、震度5強未満かを、TVやラジオ放送、あるいは気象庁HP等で調べる。

- 震度5強未満の場合:被害が皆無であるとはいえないので、管理区域内外を点検する。火災発生及びRI汚染に特に注意する。

- ガスの元栓に設けられた「マイコンメータ」は震度5以上の地震でガスを遮断するように設計されている。ガス供給を復帰する場合には、事前にすべてのガス器具を点検して閉栓されていることを確認する。とくに室外などに設置された温水給湯器、湯沸かし器の種火に注意する。

- 大きな二次災害は火災である。ガス・電気とともに可燃性の化学薬品類に注意する。試薬瓶が転倒あるいは落下していないか、よく点検する。

震度5強以上の地震発生時の処置

- 震度5強以上のときには、直ちに施設・設備の点検を行う。

1)点検を行い異常がなかった場合 → 必要に応じて原子力規制庁が情報収集。

2)法令報告対象の異常事態が生じた場合、直ちに電話連絡及びFAXによる状況の通報。 - 異常事態が発生した場合には、直ちに電話とFAXで原子力規制庁事故対処室へ連絡する。

地震にて放射線障害が発生するおそれのある、もしくは発生した場合(危険時の措置)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、「規制法」)第33条に従って、以下の措置を講ずること。

- 火災発生時には、消火に努めるとともに消防署に通報する。

- 放射線施設の内部にいる者、付近にいる者を退避させる。

- 放射線障害を受けた者を速やかに救出、避難させる。

- RIによる汚染が生じた場合には、速やかにその広がりを防止し、除去を行う。

- RIを安全な場所に移し、貯蔵室以外の場合には、縄を張るか標識を付け、見張り人を付ける。

- 危険事態を警察官に届ける。

- 危険事態発生の日時、場所、原因、放射線障害の有無、措置等を遅滞無く事故対処室に届け出る。

- 10日以内に状況と処置を原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室に報告する。

平常時に行っておくべき地震対策

- 重量物は、地震で倒壊することが多く、それによる被害が甚大となる。

放射線発生装置等は床にボルトで固定する。鉛レンガは鉄枠で固定する。 - 棚などの転倒防止措置を行う。

- 試薬瓶には転倒時にもガラス瓶が割れないようにネットを被せる。

- ボンベ類は固定しておく。

- その他、通常の耐震措置を放射線施設にも講じておくこと。

14-6 管理区域内での疾病等の発生(救急車が必要な時)

(1)けがや病気の発生

【留意点】

✓ 規制法については、放射線事故でない「人身事故」について、届出の明確な規定はない。

✓ 原子炉規制法との関連では、5日以上の入院を要する人身事故については届け出るように指導されている。

✓ 届出を行う場合には、事故対処室だけでなく、大学として必要な部署に届け出る。

(2)人身事故等の対応:センター職員

常日頃やっておくべきこと及び注意事項

[汚染を伴う事故では放射線事故とは異なる対応が必要なので、負傷者の汚染は無い場合を想定している]

□ 人身事故が発生した場合の、救急車の手配の手順を決めておき、電話番号などを判りやすい場所に明示しておく

□ 管理区域に救急隊員が立ち入る場合の手順について、消防署と予め取り決めておき、作業者にも徹底する

□ 労災対象の人身事故の場合には、労働基準監督署の立ち入りが行われる可能性があるので、その対応を考えておく

人身事故で、被災者に放射能汚染があった場合

1.管理区域内で汚染の状況を調べ、必要な場合には除染を行う

2.除染を完了できずに汚染状態で搬出する場合には、その旨を救急隊員に知らせて、汚染拡大防止の対策を講じても

らう(汚染防止用のシート類が用意されていることを確認する。)

3.施設の職員もサーベイメータを携行して同行し、汚染の拡大防止に協力する

4.被災者周辺をモニタして、必要な場合には除染を行う

5.放射性汚染物は施設に持ち帰る

6.放射線事故として通報する

7.搬入先の病院とあらかじめ協議しておく

14-7 放射線に被ばくした時

密封放射性同位元素/放射線発生装置による被ばく

✓ 機器故障等による継続的照射状態

✓ インターロック不調による照射中での不用意な立ち入り

✓ 密封線源の貯蔵容器からの脱落し、外部被ばくがあった、もしくはおそれがある場合

【密封放射性同位元素/放射線発生装置による被ばく対応】

事故調査、報告内容の具体的項目

【共通】

□ 連絡者の氏名・連絡先

□ 発生日時

□ 発生場所

□ 線源の種類、数量

【密封線源・放射線発生装置等による被ばくの原因あるいは状況】

□ 照射装置からの線源の脱落

□ シャッター故障等による照射状態の継続

□ 放射線発生装置運転中の不用意な立ち入り

【被ばく線量】

□ 個人線量計による線源からの外部被ばく線量

□ 計算に基づく推定外部被ばく線量

【現在の状況】

□ 照射装置の正常化

□ 照射装置の異常継続

□ 小線源発見(発見場所等の情報)

□ 小線源未発見

(2)非密封放射性同位元素による被ばく

以下の事象により内部・外部被ばくがあった、もしくはおそれがある場合

✓ 放射性ガス・液体・粉塵等により、

・作業台、床が汚染した

・身体の汚染が見つかった

・傷口への汚染が見つかった

・空気が汚染した

【非密封放射性同位元素による被ばく対応】

事故調査、報告内容の具体的項目

【共通】

□ 連絡者の氏名・連絡先

□ 発生日時

□ 発生場所

□ RIの種類、数量、形状

【非密封放射性化合物等による被ばくの状況】

□ 非密封放射性化合物等による実験台、床、壁等の汚染

□ 非密封放射性化合物等による衣服、手足等身体の汚染

□ 非密封放射性化合物等を口、傷口等から体内に取り込むことによる体内汚染

□ 非密封放射性化合物等による作業室内空気の汚染

【被ばく線量】

□ 非密封放射性化合物等による身体表面汚染に基づく外部被ばく線量

□ 非密封放射性化合物等を口、傷口等から体内に取込むことによる体内汚染に基づく内部被ばく線量(預託実効線量)

□ 非密封放射性化合物等による空気汚染(経肺)に基づく内部被ばく線量 (預託実効線量)

【現在の状況】

□ 汚染除去後の放射能の評価

□ 作業室内空気の汚染状況の評価

□ 外部被ばく線量の評価

□ 内部被ばく線量の評価

14-8 紛失・盗難等について(センター規程第33条)

(1)予防措置

放射性同位元素等について、盗取、所在不明その他の事故が生じないように、主任者及び管理室員は、鍵の管理、施錠状態の確認を徹底するとともに、定期(1年に2回)又は必要に応じて次の作業を行う。

1)入退管理システムの作動状況の点検

2)管理区域及び貯蔵室への立入等の状況の確認

3)放射性同位元素等の保管状況の確認

(2)盗難・紛失等が発生したとき

紛失・盗難を発生させないためには・・・

✓ 貯蔵室・貯蔵箱には施錠する(入退管理システムで入室管理)

✓ 管理室が鍵を管理する

✓ 鍵の持出しを記録する

✓ 放射性同位元素の出入は、可能ならば複数人で行う

事故対処室への報告(法42条、則39条第1項)

✓ その旨を直ちに報告する

✓ その状況及びそれに対する処置を10日以内に報告する

連絡責任者は直ちに電話連絡を行うとともに、様式に従いFAXで状況を通報

原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室へ連絡する。

状況及びそれに対する措置報告内容の項目

| 【共通】 | |

| □ 許可(承認)または届出年月日及び番号: | 昭和54年11月12日 番号3147号 |

| □ 名称: | 国立大学法人北海道大学 |

| □ 住所: | 060-0808 北海道札幌市北区北8条西5丁目 |

| □ 事業所名称: | 北海道大学アイソトープ総合センター |

| □ 事業所所在地: | 060-0815 北海道札幌市北区北15条西7丁目 |

| 【紛失・所在不明事故】 | 【盗難事故】 |

| □ 関係機関への報告年月日 | □ 盗難の(判明)年月日 |

| □ 所在不明の判明年月日 | □ 関係機関への報告年月日 |

| □ 所在不明となったRI (核種、数量、密封・非密封の別、形状など) |

□ 盗難されたRI (核種、数量、密封・非密封の別、形状など) |

| □ 所在不明となったRIの購入(受入)年月日 | □ 盗難が生じた場所 |

| □ 所在不明が生じた時期の推定 | □ 当該RIの従来の管理状況及び体制 |

| □ 所在不明が生じた場所の推定 | □ 当該RIの捜索状況 |

| □ 当該RIの従来の管理状況及び体制 | □ 当該RIの発見に至る経緯及び発見後の措置 |

| □ 当該RIの存在の可能性のある場所の推定 | □ 当該RIによる汚染及び被ばくの状況 |

| □ 当該RIの捜索状況 | □ 盗難再発防止措置 |

| □ 当該RIの発見に至る経緯及び発見後の措置 | |

| □ 当該RIによる汚染及び被ばくの状況 | |

| □ 紛失・所在不明再発防止措置 |

14-9 管理下にない(湧出し)放射性同位元素を発見した時

【発見されることが多い場所】

倉庫、ロッカー、冷蔵庫、ドラフトの下、試薬棚の奥など、目につきにくい場所が多い

【発見されることが多い状況】

引越し、レイアウト変更、大掃除、などの際に発見されることが多い

(管理室または管理担当者へ通報する)

実施事項

□ 発見場所、年月日時刻、発見者等の確認

□ 現状確保と現場立入制限の指示

□ 現場検査時刻の設定

(発見現場へ行く)

| 持参品 (現場の線量測定、汚染測定、測定者の放射線防護、被ばく管理、線源の移動、現場記録に必要なもの) |

||

| □ サーベイメータ | □ ピンセット | □ 記録ノート |

| □ 個人線量 | □ ハサミ | □ トング |

| □ スメアろ紙 | □ デジタルカメラ | □ マスク |

| □ 放射性廃棄物用ごみ袋 | □ 手袋 | □ 作業着 |

| □ 遮へい容器 | ||

検査事項

| 1. 検査員の放射線防護 | 着衣、手袋、マスク、個人被ばく線量計装着 |

| 2. 発見物(外容器)の目視確認、写真撮影、外部線量の測定 | 発見物に触れないこと |

| 3. 発見物(内容器)の状態、表示、刻印、寸法、重量、形状などの確認、写真撮影、外部線量の測定 | 外容器等から内容物を取り出して発見物の本体まで確認すること |

| 4. 発見物の汚染検査 | 発見物(容器)の表面(外容器の内面含む)直接法及びスメア試料採取 |

| 5. 発見物の移動 | 遮へい容器内、またはろ紙等を敷いた安全な場所に移動 |

| 6. 発見者等への措置 | 被ばくのおそれのある場合には放射線障害予防規程等に従い対処 |

| 7. 発見場所の汚染検査 | 発見場所及び周辺、直接法及びスメア試料採取 |

| 8. 発見場所の後処理 | 汚染ありの場合には汚染の表示と除染確認までの立入制限指示 |

| 9. 発見物及び放射性廃棄物の管理区域内への移動 | |

| 10. スメア試料の測定 | |

| 11. 発見物の核種及び数量の推定、特定 |

(速報の作成を行う)

非管理RI等発見速報

| 報告日時: | 放射線の量 | ||

| 報告者: | 外部線 | 表面汚染 | |

| 発見日時: | 測定器 | ||

| 発見者: | BG | ||

| 発見場所: | 計数効率 | ||

| 発見物の状態、表示、刻印: | 測定場所 | ||

| 発見物の大よその寸法、重量、形状など: | 測定値 | ||

| 発見物の現在の状況: | 被ばくの有無(推定): |

||

| 発見場所の周囲の状況: | |||

発見内容を手際よく報告するためのメモとして作成する。発見場所の図面、発見場所及び発見物の写真も準備

(報告を行う)

| 【学内】 |

・センター長 ・発見場所等の所属部局長または担当事務 ・安全衛生本部 ・原子力規制庁への連絡担当者を決めること |

| 【原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室】 |

電話連絡を行う |

(事後処理を行う)

・被ばく有の場合、被ばく線量の推定

・原因の調査、特定

・発見物の処理、処分

・情報公開 ・再発防止策策定等

・プレスリリースは規制庁の確認を取った上で行うこと

14-10 輸送中に事故が発生した時

運送人のとる応急措置:

✓ 火災が起きた場合には、消火及び延焼の防止

✓ 輸送物の状態の確認(輸送物の損傷、RIの漏洩の有無)

✓ 放射線障害発生のおそれがある場合には、付近にいる者に避難するよう警告する

✓ 汚染拡大の防止及び除染

✓ 輸送物を安全な場所に移動可能ならば移動させる

✓ 移動させた輸送物周囲の縄張り、標識の設置などによる関係者以外の立入禁止

(警察、消防、原子力規制庁、国土交通省からの命令・指示があればそれに従う)

警察への通報内容:

□ 何があったか?

・事故を起こした場所

・事故を起こした者

・けが人の有無及び状態

・車両破損状態

・火災の有無

・積載物の異常の有無等現場の状況事故にあった放射性輸送物の種類、数量(放射能)、形状等

□ どこか?

・住所、目標となる建物・交差点、そこからの距離など

□ いつか?

・発生してからの時間

□ 今どうなっているか?

・発生した又は発生するおそれのある放射線障害の状況

(現場において講じた、又は講じようとしている措置を含む)

□ あなたは?

・通報者の氏名及び電話番号

消防・救急への通報内容

□ 火事か救急か?

・「交通事故」と答える

□ どこか?

・住所、目標となる建物・交差点、そこからの距離など

□ どのような事故か?

・発車両破損状態

・積載物の異常の有無等現場の状況

・事故にあった放射性輸送物の種類、数量(放射能)、形状等

□ けが人は何人いるか?閉じこめられた人はいないか?

□ けがの状況は?

□ 事故車両から煙やオイル漏れはないか?

□ あなたは?

・通報者の氏名及び電話番号

北海道大学

アイソトープ総合センター

〒060-0815

北海道札幌市北区北15条西7丁目

TEL:011-706-6088(管理室)

TEL:011-706-6087(事務室)

FAX:011-706-7862