2025年2月20日

ポイント

●リンゴ果肉組織で13C標識ソルビトールから生合成されたスクロース分布の可視化に成功。

●果実の可溶性炭水化物分布に偏りが生じる原因の一端を解明。

●果実の発育及び成熟機構の理解が深まる。

概要

北海道大学大学院農学研究院の鈴木 卓特任教授らの研究グループは、リンゴ果実内部のスクロース生合成活性に部位間差があり、果皮部に近い果肉組織でスクロース生合成活性が高いことを、安定同位体(13C)で標識した基質の外与、及び質量分析イメージング(MALDI-TOF MSI)技術を用いて、初めて明らかにしました。

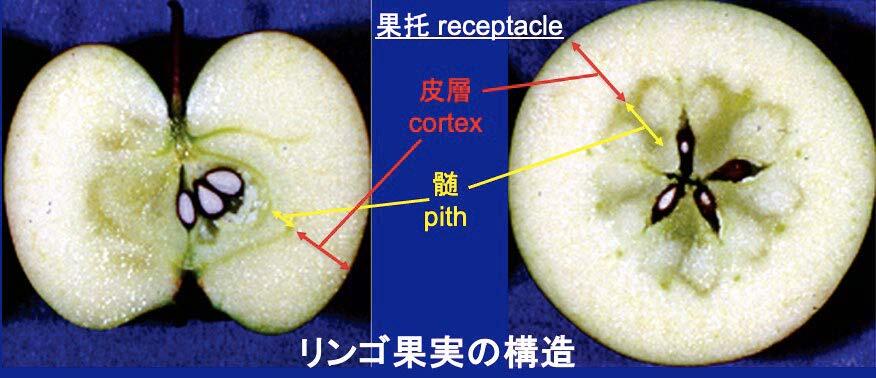

メロンやスイカなどの果実は内部ほど甘味を強く感じます。一方、リンゴ果実の場合、果皮部に近いほど甘味が増します。これは、果芯部から果皮部に向かってスクロース濃度が徐々に高まることが理由です。しかし、何故このような濃度勾配が生じるのか、その原因は不明でした。そこで、研究グループは、リンゴの転流形態であるソルビトールに着目し、安定同位体(13C)で標識したソルビトールを組織培養によりリンゴ果実片に取り込ませ、果肉組織中で生合成された13C含有スクロースの果実内分布を、質量分析イメージングにより可視化しました。その結果、13C-スクロース(13Cを1または2個内包するスクロース分子)濃度が、果芯部から果皮部に向かって徐々に高まり、特に果皮近傍組織で最も高いことを確認しました。この結果は、ソルビトールからヘキソースを介したスクロース生合成活性が、果芯よりも果皮側で高いことを示しており、これがリンゴ果実内部でスクロース濃度の段階的上昇(グラデーション)を生み出す要因になっていると考えられます。

なお、本研究成果は、2024年12月18日(水)公開のFood Chemistry誌でオンライン掲載されました。

論文名:Visualization of sucrose distribution biosynthesized in vitro from external [1-13C]sorbitol in apple (Malus domestica) fruit utilizing MALDI-TOF MSI(リンゴ果実内で外与の13C標識ソルビトールから生合成されたスクロース分布のMALDI-TOF MSIによる可視化)

URL:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.142545

詳細はこちら