2025年3月21日

北海道大学

大阪大学

ポイント

●液中透過電子顕微鏡を用いて、セミクラスレートハイドレートの分解過程のその場観察に成功。

●多数のかご状構造から成るクラスターの脱離によって進む非古典的な結晶の分解過程を発見。

●効率的な潜熱蓄熱材の設計に新たな指針を与える成果。

概要

北海道大学低温科学研究所の木村勇気教授、パナソニック株式会社の町田博宣博士、大阪大学大学院基礎工学研究科の菅原 武助教らを中心とした研究グループは、透過電子顕微鏡内で液体試料を観察できる手法を用いて、セミクラスレートハイドレートの微結晶が分解する過程をその場観察する実験に成功しました。これまで、セミクラスレートハイドレートが複数集まったクラスターを成長ユニットとした結晶化の存在は示唆されていましたが、直接的な証拠や、具体的な結晶化過程については分かっていませんでした。

セミクラスレートハイドレートは、結晶化や分解などの相変化によって生じる潜熱を取り出してエネルギーとして利用できる材料(潜熱蓄熱材)として期待されています。その結晶化と分解過程の理解は、より高効率な潜熱蓄熱材の設計につながると期待されます。

なお、本研究成果は、2025年3月9日(日)公開の国際科学誌ACS Applied Nano Materialsにオンライン掲載されました。

論文名:Transmission Electron Microscopy Imaging of Cluster Unit Dissolution from a Single Crystal of Tetra‑n‑butylammonium Fluoride Semiclathrate Hydrate for Latent-Heat Storage Material(潜熱蓄熱材料のためのフッ化テトラ-n-ブチルアンモニウムセミクラスレートハイドレート単結晶からのクラスターユニット溶解の透過電子顕微鏡イメージング)

URL:https://doi.org/10.1021/acsanm.4c06819

詳細はこちら

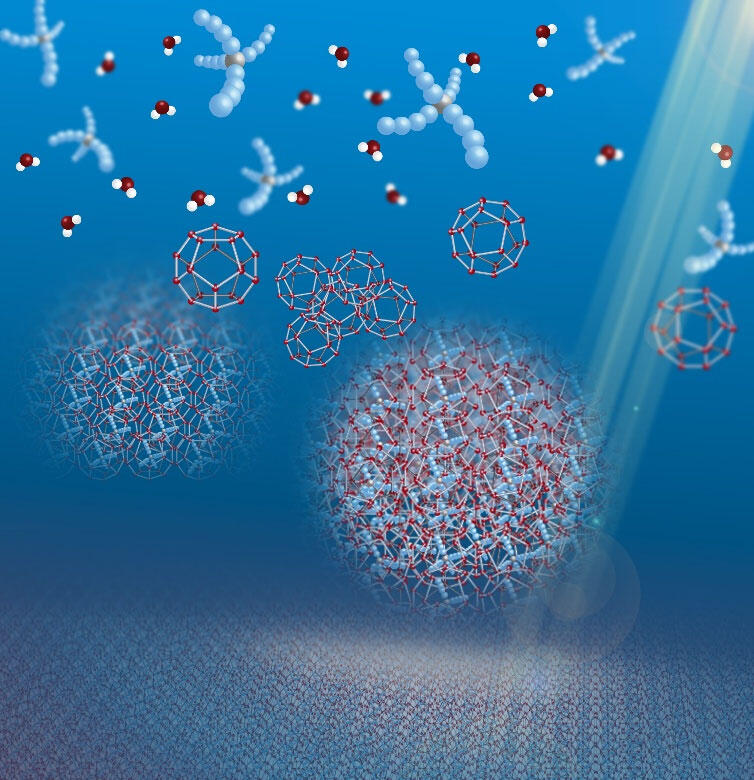

潜熱蓄熱材であるセミクラスレートハイドレートの単結晶表面で、結晶がクラスター単位で分解する非古典的な相転移モデルを、透過電子顕微鏡を用いたその場観察により確認した様子を示すイメージ図。掲載誌の表紙に選定された。