2025年8月27日

ポイント

●セリ科高山植物の雄花と両性花の比率が場所により異なることを発見。

●種子食昆虫は両性花の多い植物に多く産卵することを解明。

●種子食害への対抗策として繁殖形質が局所的に進化することを示した重要な成果。

概要

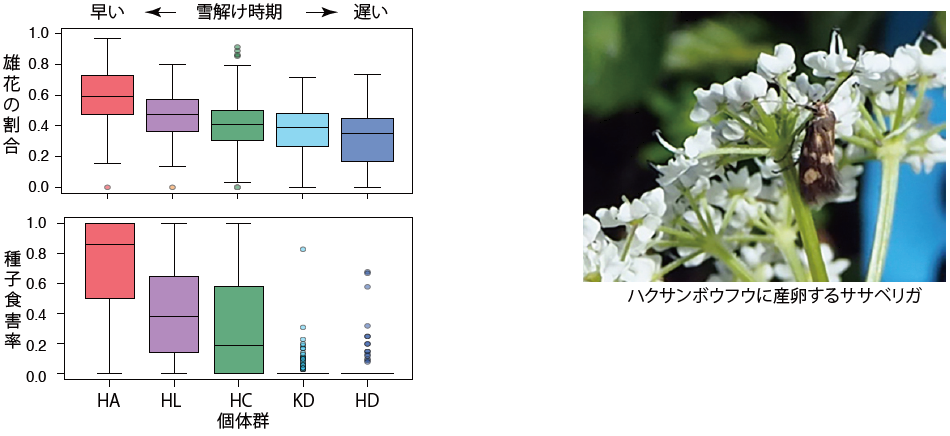

北海道大学大学院地球環境科学研究院の工藤 岳特任准教授らの研究グループは、ハクサンボウフウの雄花と両性花の比率が生育場所によって異なることを見いだし、それが種子食昆虫の食害への対抗戦略であることを解明しました。ハクサンボウフウはセリ科の高山植物で、一つの花序に両性花と雄花が混在します。大雪山系で4年間に渡り観察したところ、雪解けが早い場所の個体群では遅い場所の個体群に比べて、両性花が少なく雄花が多い傾向がありました。雪解けが早い場所では7月上・中旬に開花し、多くの種子は成熟前にササベリガの幼虫に食害されていました。一方で、8月上旬以降に開花する雪解けが遅い場所では、種子食害はほとんどありませんでした。これはササベリガの産卵が7月に集中するためです。ササベリガは開花期にハクサンボウフウを訪れ、両性花の多い個体を選んで産卵します。開花時期が異なる複数の個体群で両性花数と種子数の関係を調べたところ、食害のない個体群では両性花数に比例して種子数が増加していたのに対し、強度の食害を受ける個体群では両性花をたくさん作ってもできた種子数はわずかでした。一方で、花粉親としての成功度は両性花・雄花に関わらず、花数が多いほど増加しました。花生産に作用する自然選択圧の強さを解析したところ、強度の食害を受ける個体群では両性花数を減らすことで食害リスクを減らし、種子生産効率が高まることが判明しました。すなわち、雪解けが早い個体群で雄花の比率が高いのは、食害を回避するための戦略であることが判明しました。今回調査した個体群はわずか数百メートルしか離れておらず、高山生態系の非常に局所的なスケールで繁殖形質の進化が起きていることを示すものです。

なお、本研究成果は、2025年7月29日(火)公開のJournal of Ecology誌に掲載されました。

論文名:Phenological selection mosaic of predispersal seed predation affects gender variation in an andromonoecious plant(散布前種子食害の時間的な選択圧の違いは雄性両全性同株植物の性表現変異に作用する)

URL:https://doi.org/10.1111/1365-2745.70130

詳細はこちら

大雪山系の高山帯で観察されたハクサンボウフウ個体群の雄花の比率(上図)と、種子食害率(下図)の比較。雪解けが早い個体群では雄花の割合が高く、種子食害率が高い傾向がある。