2025年10月16日

ポイント

●2018年に発生した胆振東部地震に伴う斜面崩壊で37%の森林が失われた流域で蒸発散量を計算。

●地震後3~4年の夏季に、地震がなかった場合と比べて蒸発散量が27~19%減少したことが判明。

●降雨量のうち蒸発散量を除いた分が河川へ流出するため、洪水や土砂流出(濁水)に注意。

概要

北海道大学大学院農学研究院の桂 真也助教、同広域複合災害研究センターの厚井高志特任准教授の研究グループは、2018年に発生した北海道胆振東部地震で高密度に発生した斜面崩壊により、森林蒸発散量が減少したことを解明しました。

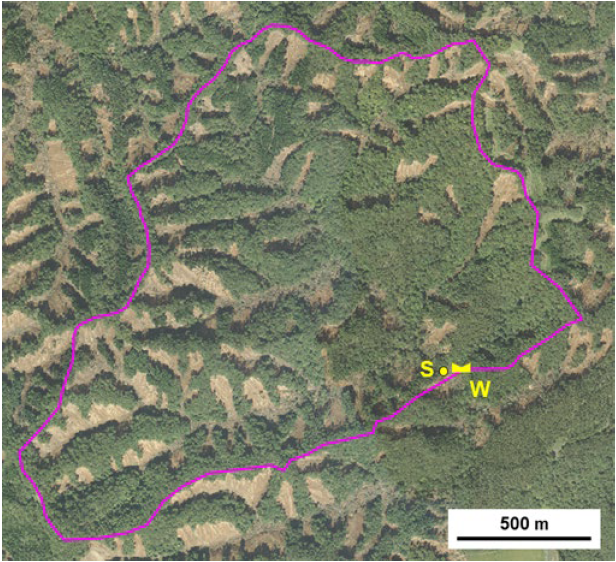

胆振東部地震では森林に覆われた流域で斜面崩壊が高密度に発生し、森林に大きな被害をもたらしました。森林は、蒸発(降雨時に葉、枝、幹に付着した雨滴が蒸発すること)と蒸散(根から吸った水を葉の気孔から水蒸気として排出すること)により(両者をまとめて「蒸発散」と呼びます)、降雨の一部を水蒸気の形で大気に戻すという役割を担っています。研究グループは、地震から3~4年後の夏季に、斜面崩壊で37%の森林が失われた流域で降雨量Pと河川流出量Rを観測し、蒸発散量(=P-R)を算出しました。これを、地震による斜面崩壊が発生せず森林が元のままであった場合に推定される蒸発散量と比較したところ、それぞれ27%、19%少ないことが分かりました。

降雨量のうち、蒸発散量を除いた分が河川へ流出するため、同じ降雨でも地震後は河川流出量が増加していると言え、洪水や土砂流出(濁水)に注意する必要があります。

なお、本研究成果は、2025年10月8日(水)公開のHydrological Processes誌にオンライン掲載されました。

論文名:Dense Landslides Triggered by a Large Earthquake Reduced Evapotranspiration in a Hilly, Forested Catchment(大規模地震により高密度に発生した斜面崩壊は丘陵地の森林に覆われた流域の蒸発散量を減少させた)

URL:https://doi.org/10.1002/hyp.70293

詳細はこちら

研究対象流域(ピンク色の実線で囲われた範囲)の地震直後の空中写真。もともと森林に覆われていたが、地震による斜面崩壊で37%の森林が破壊された。W地点に堰を設置し、流域からの流出量Rを観測。S地点で降雨量Pを観測。