2025年10月17日

ポイント

●星間粒子中のヘリウム分布の3次元分析に成功。

●SiC星間粒子がAGB星後期の100万年の間に誕生し惑星状星雲中心星の星風を受けたことを解明。

●銀河内の星間粒子の一生と恒星の一生との関係の理解の進展に期待。

概要

北海道大学大学院理学研究院の馬上謙一助教と圦本尚義教授、米国ワシントン大学の甘利幸子教授らの研究グループは、炭素質隕石中に残存していたSiC星間粒子中のヘリウム原子の3次元分布をナノメータースケールの分解能で分析することに成功し、個々の星間粒子の一生において、いつ・どこで・どのようにしてヘリウム原子を捕獲したのかを解明しました。

銀河系の星間粒子は、惑星を作る原材料の一つです。地球を作った星間粒子はコンドライト隕石中に数千分の1〜数万分の1の割合で含まれています。SiCは隕石中で最も多量に見つかる星間粒子の一つです。SiC星間粒子には最大1%のヘリウム原子が含まれています。SiCはヘリウム原子を成分にできないので、なぜこれほどの多量のヘリウム原子が含まれているのか謎でした。

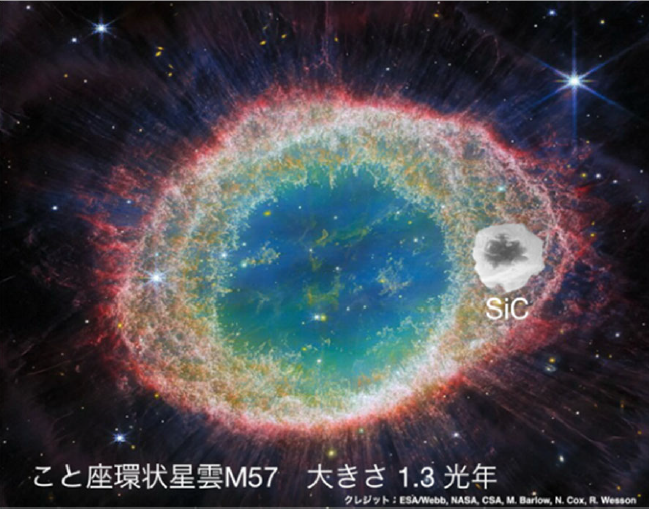

本研究では、ヘリウムの3次元分析ができる分析装置を世界ではじめて開発し、ヘリウムがSiC星間粒子の表面直下約100ナノメートルの層に濃縮していることを突き止めました。このことからヘリウムは惑星状星雲中心星から噴き出した星風が捕獲されているものであることが判明しました。また、その捕獲量は星間粒子により非常に異なっており、そのバリエーションからヘリウムの捕獲場所は、中心星より、ある粒子は0.3光年の地点、別の粒子は30光年の地点というように粒子毎にバラバラであることも分かりました。その上、この捕獲場所の違いは、ヘリウムを多く捕獲した時の粒子の年齢に対応し、その獲得年齢は2万歳から100万歳の間で粒子により異なることが分かりました。

以上の成果は、SiC星間粒子がAGB星時代後期の100万年の間にAGB星の周りで誕生し、その後、惑星状星雲中心星から星風を受け、星間空間へと拡散したことを示しています。星間粒子には超新星起源のような他の恒星起源のものもあるので、この研究手法を応用することにより、銀河の中の星間粒子の進化と恒星の進化との関係の理解が総合的にできるようになることが期待されます。

なお、本研究成果は、2025年10月14日(火)公開のNature Communications誌に掲載されました。

論文名:History of individual presolar SiC grains revealed by stellar winds(恒星風により解明された個々の先太陽系SiC粒子の生い立ち)

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64216-1

詳細はこちら

こと座環状星雲M57においてSiC星間粒子が惑星状星雲中心星の恒星風を受けているポンチ絵。本研究では、本ポンチ絵のような場所で恒星風を受けた太陽系形成以前のSiC粒子が見つかった。図中のSiC粒子の実際の大きさは約3 µmである。環状星雲M57画像のクレジット:ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow, N. Cox, R. Wesson