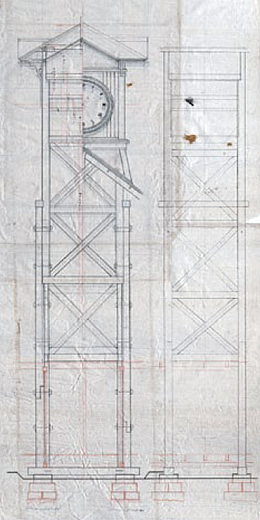

●時計台塔詳細図(北大附属図書館所蔵)

- ◆建築基本データ

-

- 所在地 : 札幌市北区北1条西2丁目

- 建築年 : 明治11(1878)年

- 構 造 : 木造2階建て、鉄板葺

- 設 計 : 開拓使工業局営繕課(ホィーラー、安達喜幸)

- 施 工 : 若杉久十郎

- 国重要文化財

●時計台塔の屋根詳細図(北大附属図書館所蔵)

●時計塔を設置して間もない頃の演武場

(北大附属図書館所蔵)

札幌農学校演武場は1878年10月16日に開業式を挙げたが、竣工当初は小さな鐘楼が載るだけだった。時計塔の設置は、式典に出席した開拓長官黒田清隆の発案と伝わる。

同月25日、開拓使の依頼を受けた札幌農学校教頭ホィーラーが、米国ニューヨークのハワード社へ時計機械Tower Clockを発注した。既設の建物の頂塔内に納まる3面に文字盤を持つ鳴鐘機を希望するが、この条件に合わない場合は、頂塔の改造が最低限で済む機械を納入しても構わないと注文書に記されている。

1879年8月初め、米国から届いた時計は、希望と異なり、既存の頂塔には収まりきらない巨大なものであった。黒田はこれに激怒するが、ホィーラーは注文書で代替品に触れているので返品は叶わないと回答し、併せて札幌に標準時計を設置する必要性を説いた。同年12月のホィーラーの帰国も重なり、その後、演武場への時計設置の件は1年近く放置される。

結局、時計機械は返品せずに、1881年5月、演武場の正面中央を取り壊し、時計機械設置のための堅牢な5層の櫓を加え、時計塔を造り直す工事に取りかかった。その時に描かれたのが上の図面で、開拓使の図面には珍しく、尺寸ではなく、フィートの寸法記入がある。1尺と1ftの違いは2㎜程度なので、開拓使では実際の建築や工作の際には、外国人教師が指示するフィートの寸法を単純に尺に換算していた。しかし今回は、時計という精密機械を納める器なので、わずかな寸法誤差も許されなかったのだろうか。時計機械の設置は、機械製図を担当していた外国人教師ピーボディーの指導の下、同年6月に完了し、改修工事は8月に竣功した。

しかし、1903年7月のキャンパス移転にあたって、この大時計を新キャンパスの農学講堂へ移設することが検討された。これに対し、時の札幌区長加藤寛六郎が「札幌区にとって他に換えられぬ宝だから必ず我々の力で永久に保存したい」と依願し、札幌区が借用することになった。2年後には札幌区が1000円で買収、現在地へ曳家されたのもこの時である。「時計台」と呼び称されるようになったのもこの頃からという。有島武郎(札幌農学校1901年卒業)は、小説『星座』の中で主人公に自身を重ね「時計台の鐘の音は美しいものだった」と著している。

130余年の永きに亘り、札幌の街に鳴り響き、市民に愛され続ける、この時計台の鐘には、こんなエピソードが伝わっている。

(いけがみ しげやす)