![]()

プラスチック製品がなくなったら、どれだけのものが身のまわりから姿を消すでしょうか。プラスチックは軽くて丈夫で加工しやすい材料として、ペットボトルやレジ袋など、さまざまな製品に使われていますが、その多くは石油から作られます。しかし、石油資源には限りがあることも忘れてはならない事実です。

植物によってプラスチックを生産する技術について研究しているのが、松本謙一郎さんです。石油を原料とせず環境への負荷も少ないプラスチック生産の可能性について、松本さんに聞きました。

プラスチックは、生産・加工のしやすいたいへん便利な素材です。しかし現在使用されているプラスチックの原材料のほとんどが石油です。プラスチックの廃棄物は多くが焼却されており、その一部しかリサイクルできません。循環型社会が注目されているなかで、石油由来のプラスチックに頼り続けることには問題があります。

そこで、石油に代わって植物を原料とし、微生物や化学合成を利用してプラスチックを生産する試みが盛んに行われています。しかし、プラスチックを作り出す物質を変換するためには多くのエネルギーが必要になります。そのためのエネルギーとして間接的に石油を消費するならば、その方法は全体の石油消費量を減らすことになっているのかどうか疑問が残ります。

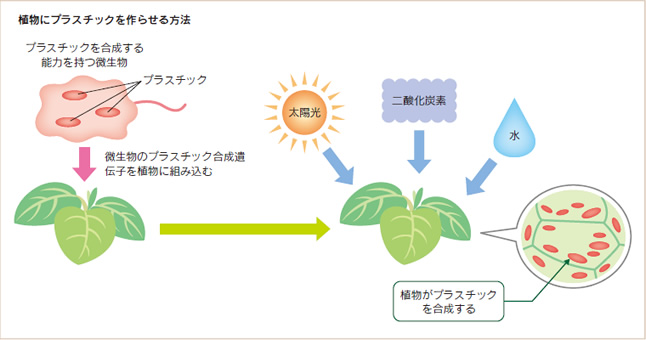

松本さんは、バイオテクノロジーを活用することで、プラスチックを植物の細胞の中で作ることができるのではないかと考えました。プラスチックの生産過程すべてを植物の力によって成り立たせることができれば、必要なエネルギーは太陽光から得ることができます。

もともと植物には、プラスチックの「素(もと)」を作る能力がある、と松本さんは言います。植物が作るプラスチックの「素」はアセチルCoA(コエンザイムエー)と呼ばれる、私たち人間の体の中にもある物質で、生体内のさまざまな分子を合成するための原料として使用されています。ある種の微生物は、この「素」からポリエステルを合成する能力を持っています。微生物の細胞からポリエステルを取り出すことで、プラスチックとして利用できるのです。実際に、このポリエステルを合成する微生物は、植物油などの天然の原料からプラスチックを合成するために利用されています。

松本さんが挑戦しているのは、この微生物の中でポリエステルを合成させている遺伝子を利用し、植物細胞の中にある「素」からポリエステルを作ることです。そのために、もともと微生物の細胞で働いていた遺伝子を取り出し、植物の中で働かせるのです。そうすると、水と二酸化炭素を原料として、太陽エネルギーを利用し、植物にプラスチックを合成させることができるのです。

植物で合成されるプラスチックが、より広く一般的に利用できるようになるまでには、まだまだ課題があります。

どれだけの量を生産できるかという生産性の問題はもちろん、実用に耐えうるプラスチックを作るためには、用途に応じて求められる硬さ、軟らかさなどの素材の性質を自在に制御する必要があります。そのためには、合成されるポリエステルの分子構造と材料としての性質との関係を理解した上で、求める分子構造のポリエステルが合成されるように、遺伝子の働きによって植物をコントロールできなければなりません。

「そのためには、さらなる研究開発が必要です。遺伝子の働きを思い通りに制御することは、植物ではとくに難しいです。しかしそれだけに、挑戦しがいのある研究だと考えています」と松本さんは言います。

石油や天然ガスなどが有限であることを前提として、循環型社会の実現のために世界的にさまざまな議論や研究が行われています。松本さんの研究は、植物の力でどこまでものが作れるのか、その限界に挑戦していると言えるでしょう。

プラスチック生産用に遺伝子を組み換えた育種の苗