![]()

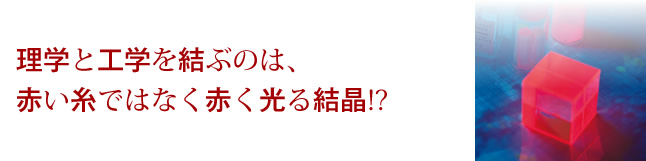

紫外線をあてると、左上部の写真の物体が赤い光を放つ

2012年2月、工学研究院の長谷川靖哉さん、理学研究院の加藤昌子さんらの研究グループが新しい発光物質を開発したと発表しました。紫外線を当てると赤く美しく光るこの物質は、光の強さでは世界一を誇ります。また、他の追随を許さない優れた耐熱性を持つことから、電気製品をはじめとする工業材料への応用が期待されています。

長谷川さんと加藤さんの協力、すなわち工学と理学の融合によってなしえた北大発の赤色強発光希土錯体の開発。そのストーリーをご紹介します。

強発光希土錯体を練り込んだアクリル樹脂など(紫外線照射前)。無色のアクリルキューブなどに紫外線を照射すると、赤色の光を発する(右下参照)。見せたくない情報を発光塗料で記入すれば、自然光下では無色だが紫外線下で見ることができるので、セキュリティ技術への応用も期待できる。

「まずは実物を見てもらうのが一番いいでしょう」。インタビューの開始早々、長谷川さんは、プラスチックの固まりや紙、粉末や塗料を机の上に並べ始めました。どれも無色か白色で、なんの変哲もないように思えます。ところが部屋を暗くし紫外線のライトを当てると、それらは光を放ち始めました。目を奪われるほどの鮮やかさです。

「今まで、強い光を放つ緑色や青色の物質はありましたが、赤色はありませんでした。今回赤色の強発光希土錯体が発明されたことで光の三原色がすべてそろったことになります」と長谷川さんはうれしそうに語ります。光の三原色である赤色、緑色、青色の発光物質を使用することによって、下のような、発光塗料を用いたフルカラー印刷も可能になりました。

長谷川さんは、赤色の発光物質の研究において、発光効率♂※♀の最高記録を更新し続けています。一般的な赤色発光体の発光効率が50パーセント程度であるのに対して、長谷川さんらが開発した強発光希土錯体は83パーセントを達成。以前に長谷川さんが発表した赤色の発光希土錯体も、開発当時は世界最高の発光効率を記録しており、今回はふたたび世界記録を塗り替えたことになります。

この強発光希土錯体には、強い赤色の発光をするという点のほかに、もうひとつ大きな強みがあります。それは飛躍的に向上した耐熱性です。

紫外線を照射すると赤色の光を発する、希土類元素の一種ユーロピウムに特別な有機分子を複雑な配列で取り付けることによって、発光効率と耐熱性が向上したのです。「発光効率と耐熱性が共に高い強発光錯体が開発されたことは工学的にとても意義があるんです」と長谷川さんは語ります。発光効率のよい物質はLED照明などに応用すればエネルギー効率を向上させることが可能ですが、生産工程で加熱するため、耐熱性が低いと、電子部品などへの応用は難しいのです。強い光を出す発光物質が熱にも強くなって初めて、工業への応用が現実的なものとなりました。

発光物質で印刷された、ニューヨークの夜景の写真。今回の発明である赤色の強発光希土錯体に加え、青色・緑色の発光物質を用いることにより、蛍光塗料でのフルカラー印刷が可能になった。アートへの応用も期待されている。

高い耐熱性を実現することは、発光物質の第一人者である長谷川さんであっても、一人では越えられない大きな壁でした。これまでの物質は、摂氏250度よりも高い温度に耐えられませんでした。というのも、その物質の分子構造は、原子と原子の間の結合が少なく、熱が加えられると結合が切れてしまうのです。しかし、電子部品などに応用するためには、製造工程を考慮すると250度以上の高熱にも耐えられなければなりません。では、どのようにその壁を乗り越えたのでしょうか。

この物質を作るにあたって、長谷川さんはまず、従来の物質にはなかった構造を考えました。原子と原子の結合の数を三次元的に増やし、原子同士がちぎれにくくしようというアイデアです。しかし、このような分子の構造を設計することは長谷川さんの専門外。複雑な分子の構造を形成するためには、今ある強発光希土錯体の構造を厳密に解析し、設計方法を理論的に考案できるその道のプロの協力が不可欠だったのです。

そこで長谷川さんは以前から交流があった理学研究院の加藤昌子さんに協力を求めました。加藤さんは分子の構造解析・設計が専門で、結合の数を増やす方法をだれよりも知っている、長谷川さんが信頼する研究者の一人です。

「ものすごくよく光る結晶ができたんですと言われれば、だれだって興味を抱かずにはいられません」と加藤さんは研究協力を頼まれた当時のことを振り返ります。北大に赴任する以前から二人は学会や居酒屋などで研究についてディスカッションをしていました。そして、共同研究の議論も本当に熱く、楽しい時間だったそうです。

長谷川さんが開発した発光希土錯体の構造を、加藤さんが詳しく解析し、結合の数を増やす方法を設計する、それをもとに長谷川さんがより熱に強い強発光希土錯体を生成する……。こうした研究のキャッチボールを繰り返し行った結果、耐熱温度300度という強発光希土錯体の開発が実現したのです。

今回の発明ではユーロピウムという比較的高価な金属が原料として使われました。この他にも金や白金、イリジウムなどの貴金属が発光体として有用であることが知られています。これに対し、「貴金属が光るのは当たり前。私は光らないと思われているものを使って発光物質を作りたい」と加藤さんは意気込みます。銅やニッケル、コバルトなどのありふれた金属を用いることができれば、発光効率と耐熱性に優れた強発光材料を低コストで作ることが可能になるからです。

長谷川さんは化学の楽しさについて、「化学の分野を学ぶと他の分野ではできない強力なスキルが身につきます。それは分子を創ること、つまり新しいものを創る力を持つことができるのです。これができるのは化学だけです」と語ります。自然界にない新しい物質を創り出せる化学の力が、これからも社会をより豊かにしていくことはまちがいないでしょう。二人の研究の成果がみなさんの生活をガラリと変える日も、そう遠くはないかもしれません。