![]()

鈴木―宮浦クロスカップリングが生まれた背景には、有機化学と触媒化学が出会い発展してきた、北海道大学の化学研究の伝統が挙げられます。

触媒とは、自身は変化しないが化学反応を促進または抑制する物質のことです。触媒を利用する反応はたくさん開発されており、鈴木―宮浦クロスカップリング反応もパラジウム触媒を利用しています。

さて、触媒に関する研究が、実は北海道大学のお家芸だということをご存じでしょうか。鈴木章先生とともに鈴木―宮浦クロスカップリングを開発した、工学研究院の宮浦憲夫さんにお話を聞きました。

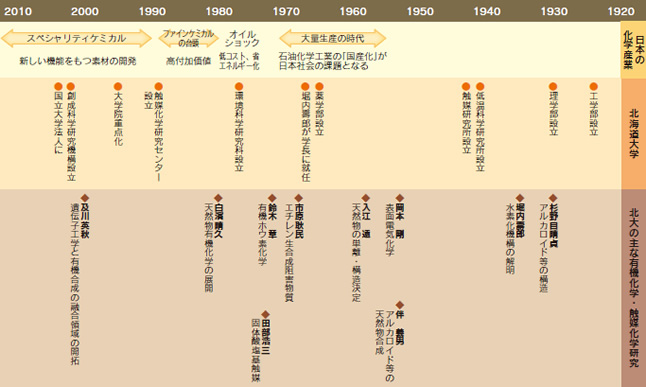

図1 日本の産業と北大の化学研究の略史

触媒研究で世界的な業績をあげた故堀内壽《じゅ》郎《ろう》名誉教授は、固体触媒の表面で何が起こっているのかを世界の第一線で学問的に調べた人です。1935年から北大理学部の教授となり、北大における触媒化学の礎を築きました。1943年に触媒研究所(現 触媒化学研究センター)が設立されたのは、堀内名誉教授の功績によるものです。その後、工学部の故岡本剛《ごう》名誉教授が触媒表面で起こる反応を電気化学的に解明しました。また、理学部の田部《たなべ》浩三名誉教授は固体酸塩基触媒に関する研究を行い、その成果は工業分野でも利用されています。北大の触媒化学分野では触媒理論化学から実用化触媒までを広くカバーする研究が行われてきました。

「触媒」と聞いただけでは、どのようなものかピンとこないかもしれません。けれども私たちの生活に関わる触媒は実に多種多様です。

たとえば白金は装飾品としても身近な物質ですが、触媒としても利用されます。自動車のマフラーに白金触媒入りのフィルターを装着すると、排気ガス中の窒素酸化物や一酸化炭素などが無害な物質に変わります。この触媒が開発されてからは、光化学スモッグ注意報が発令されることは少なくなりました。

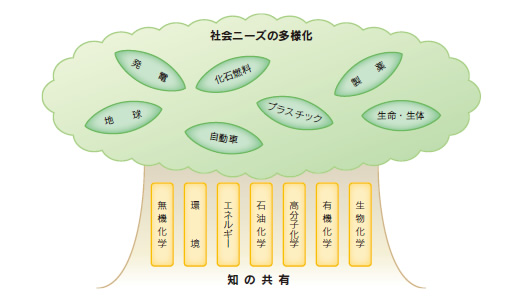

触媒は工業的に利用されるものばかりではありません。私たちの体の中に存在する酵素、これも触媒の一つです。酵素は生物が食べ物を消化してから排泄するまでのあらゆる過程で関与しており、酵素学は生化学研究の一大分野を形成しています。「触媒化学は、細分化された研究分野で個別に発展してきたため一括して論じられることはほとんどありません。しかし、自動車と生体反応が『触媒』というキーワードで結ばれるように、触媒化学は多くの分野に共通する化学の基盤分野なのです」と宮浦さんは語ります。

図2 化学研究と社会ニーズの多様化との関係

液晶テレビをご存じですね。液晶というといかにも化学製品というイメージですが、液晶を最初に発見したのは植物学者でした。しかし天然のものをそのまま使うと電子材料としては性能が悪いため、同様の性質を示すものを工学的に作るようになりました。このように、ものづくりは、理学が自然界の不思議な現象の原理原則を発見し、工学がその成果を利用して製品化への道を作るという流れで行われてきました。宮浦さんは、「近年は理学と工学の敷居が低くなってきており、理と工が一体となってものづくりをすることも多くなりました。理学と工学のコラボレーションがよりよいものづくりにつながっていますね」と、最近の傾向を評価しています。

総合化学院は理学と工学を融合した日本の国立大学初の化学専門の大学院です。総合化学院の設立を可能にしたものは何だったのでしょうか。

理由のひとつは北大の広大なキャンパスにあります。札幌キャンパスには11の学部が集まっています。理学部と工学部の間は歩いて約5分の距離で、双方の研究者が意見交換しやすく、共同研究を生みやすい環境なのです。

もうひとつの理由は、脈々と受け継がれてきた化学分野のさまざまな研究が、理学と工学の融合を支えていることです。堀内名誉教授に始まり、鈴木―宮浦クロスカップリングを生み出した北大化学の伝統は、これからも研究を発展させ、社会のニーズにこたえる新たな技術を創造します。

それでは、北大で特色のある化学研究に取り組む研究者たちを紹介しましょう。