<写真>獣医学研究院 石塚真由美 教授。居室にて(撮影:PRAG 中村 健太)

リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。

獣医学博士という言葉を聞くと動物のお医者さんをイメージしがちです。しかし今回インタビューした石塚真由美さんの専門は「毒性学」。毒、つまり何らかの化学物質が体内に入った時に活躍するシトクロムP450という解毒酵素を中心に、生物が持つ解毒機構を研究されています。

北海道大学大学院獣医学研究院で毒性学教室の教授を務める石塚さんは獣医でありながら、環境汚染に対する動物の適応進化やアフリカにおける汚染の実態把握と解決に向けたプロジェクトを遂行されるなど、研究の対象は動物だけではなく人間も含めた環境そのものにフィールドが広がっています。

今回は「毒から世界を眺めてみる」という、ユニークな観点からインタビューをお届けします。

石塚真由美

北海道大学 獣医学研究院

獣医学博士、北海道大学大学院獣医学研究院環境獣医科学講座毒性学教室。1998年 北海道大学獣医学研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、国立環境研究所研究員を経て2000年から北海道大学大学院獣医学研究科に所属。2009年 野生動物のシトクロムP450と汚染環境適応能力解明の研究で文部科学大臣表彰・若手科学者賞を受賞。2016年からアフリカ・ザンビア大とともに鉛鉱山による環境汚染の実態調査と対策を提案する「KAMPAI(カンパイ)」プロジェクトを指揮する。

野生動物を守りたいと思った子ども時代

西村 そもそもなぜ獣医学部に入ろうと思われたのでしょう?

石塚 子どもの頃から動物が好きで、はじめは動物園の飼育係になりたいと思っていました。中学生の頃ハムスターを飼っていたんですが、具合が悪くなって獣医さんに連れて行くことになり、獣医の仕事があると知ったんです。

獣医か飼育係のどちらかの道に進みたいと思った時に野生動物にどんどん興味が湧いてきまして。でも野生動物を保護したければ、環境保全を考えないといけない。それなら獣医師免許を持って環境省に入るのがいいのではないかと考えるようになり、北大を受けました。

北大獣医学部では教室配属という制度があって、自分の興味のある教室に通うんです。そこで私は毒性学教室に通いました。卒論は環境保全のことを書いて、国家試験を受けようと思った時に、当時環境省は採用している学部の対象が獣医ではないと知り、どうしようと思っていたところ環境省の研究所があって、そこに入るためには博士号が必要だということがわかったので大学院に進むことにしました。博士号を取得した後に環境省の研究機関である環境研究所に入ることができて、無事子どもの頃の夢を果たしました。

西村 先生の論文のテーマとして「環境」が出てくるのですが、人生の初めの頃から環境のことを考えられ、そしてそのまま研究されているところに感動しています。

石塚 ありがとうございます。きっかけは野生動物で、彼らを保護するにはどうしたらいいんだろうと考えた結論がそこだったんですね。

西村 環境省に入られたあと、また北大に戻って来られたんですね。

石塚 環境研では国の予算でいろいろな計画性をもって研究を進めているので、研究テーマがあります。入った部署は人間の健康を研究する部署だったんですけれど、個人的には、やっぱり動物にも興味があったので。

西村 とにかく動物のことが研究したいっていう思いだったんですね。卒論のことをお伺いしたいのですが、なぜシトクロムP450に焦点を当てようと思われたのでしょう。

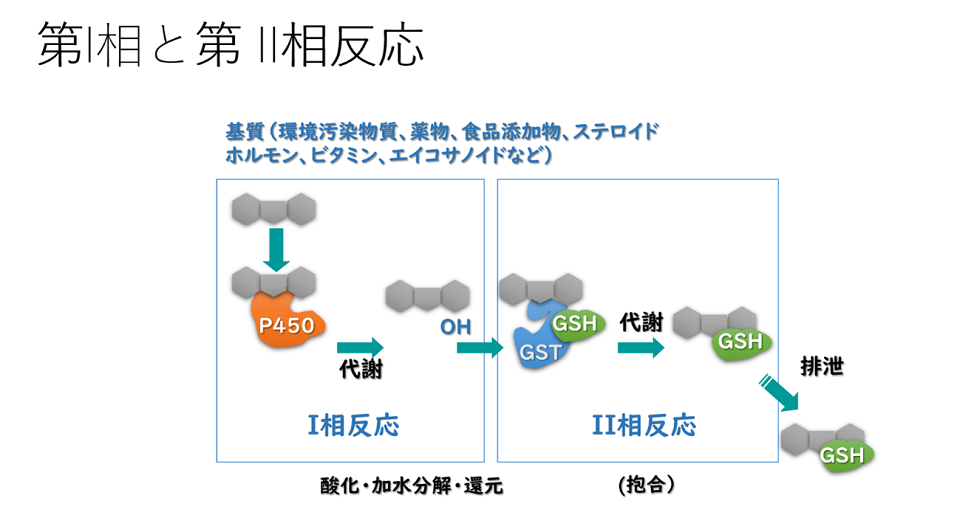

体内に入った化学物質を解毒酵素が代謝する過程。一般的に、第I相反応でシトクロムP450などにより酸化や還元反応を受け、第II相反応で抱合酵素により抱合されて水溶性を増す

体内に入った化学物質を解毒酵素が代謝する過程。一般的に、第I相反応でシトクロムP450などにより酸化や還元反応を受け、第II相反応で抱合酵素により抱合されて水溶性を増す石塚 はい。私が所属した毒性学教室が、まず、学生がやりたいことを研究してみる研究室だったんです。環境汚染への関心とは別に、動物が持っている毒にも昔から興味があったんですよね。

西村 面白い。

石塚 例えば、フグ。そもそもフグ自体はフグの毒をつくれない。さらにそのフグ毒を有毒カニのスベスベマンジュウガニが持っていたりする。なぜ他の生物がフグ毒を持っているのか仕組みが分からなかったので研究したいと教授に言いました。

フグと同じ毒テトロドトキシンを持つスベスベマンジュウガニ

フグと同じ毒テトロドトキシンを持つスベスベマンジュウガニ石塚 フグ毒のテトロドトキシンの研究はしていないラボだったので教授はさぞ困ったと思いますが「お前がフグ毒やスベスベマンジュウガニに興味があるのはわかった。それなら、まずはスベスベマンジュウガニの解毒の機構を知るべきじゃないか」と諭されまして。

そこで解毒にはシトクロムP450という酵素が第一に重要になってくるから、まず手に入りやすい身近なカニを使って解毒酵素のシトクロムP450を学ぶことになりました。

西村 とても面白いですね。

石塚 カニって普通は水産学部の領域で、同級生はラットやマウスや細胞で実験しているのに私だけカニで。シトクロムP450というのは哺乳類では肝臓にたくさんある解毒酵素でして、カニだと蟹味噌に含まれているんです。なので小さなサワガニではこと足りないんですね。すると教授が「カニを買って来い。どうせ買うなら毛ガニを買って来い」とポケットマネーを持たせてくれて、札幌の市場に行きました。

とある市場で水槽の中に入ってる毛ガニを買ったら「餌をあげてないから、中身が入ってないよ」と言われまして。まあ食べるわけじゃないからいいだろうと思って買って帰ったら、教授が蟹味噌をとり終わった後のカニを持っていって茹でてみんなで食べていて。「中身がスカスカだった」とちょっと怒られたりもしましたが(笑)。

西村 すごく面白い。

石塚 その後は恒常的に手に入るモクズガニを使うようになって。業者さんから買ったり、自分でも獲ったり。

西村 獲っていいんですか?

石塚 獲ってはいけない所ももちろんあるので、獲っていいところで。

西村 カニ漁をしている所だと禁漁ですもんね。

石塚 はい。それで最終的に卒論ではカニの持っている解毒酵素を使って環境汚染がはかれるんじゃないかとなり、そちらにシフトしたような研究になりました。

西村 何箇所ぐらいからカニを集めてたんでしょう。

石塚 確か4~5箇所から買うなどして集めてました。個体差が凄く大きいので、たくさんサンプルをとらないといけなかったんです。

西村 個体差はあるものの、たくさんサンプルをとると環境の違いまで見えてくるのでしょうか?

石塚 そうですね、どんな環境汚染が蓄積しているのか、どういう毒性影響があるのかを見るときは数をこなさないといけないですね。

環境が汚染されると解毒の酵素も増える

西村 環境と生物が持つ毒の両方を扱うって、研究の対象がうまくミックスされたなと思いました。先ほどフグの毒からカニの毒に対象が移ったと伺いましたが、環境も見るというのは石塚先生がご自分で研究に加えていったのでしょうか。

石塚 そこは教授に誘導されたと言えるかもしれません。シトクロムP450は外から化学物質が入ってくると誘導される酵素でして、汚染地域だとシトクロムP450の量が増えるんですよね。「シトクロムP450がカニにあるんだったら、活性値を測ってみろ」と教授に言われまして。これで環境汚染も調べられるんじゃないかということで研究を進めていました。

西村 環境の話と毒の話が両方を同時に扱えるとなった時、このテーマはピッタリきたなという感触でした?

石塚 シトクロムP450にハマったので、フグ毒のテトロドトキシンは結局研究できないままでしたけど。「お前、カニにも興味あるからいいじゃないか」と教授に言われていましたね。

フグはテトロドトキシンという末梢神経に作用する猛毒を持つ ©️ De Visu/Shutterstock

フグはテトロドトキシンという末梢神経に作用する猛毒を持つ ©️ De Visu/Shutterstock西村 自分が指導できる領域の中で、これならいけそうだというテーマをくれる良い先生ですね。だからこそ博士過程までそのテーマが続けられたんだろうなと思いました。

石塚 本当にそう思います。こちらが論文のテーマを決めて、学生に一部を担当してもらう方が効率はいいんですが、今でも最初に自分が好きなテーマを探してもらっています。

西村 ちなみに今いらっしゃる院生はどんな研究テーマを扱ってらっしゃるのでしょう?

石塚 シトクロムP450以外にも解毒酵素はいくつもあるんですが、どういう動物はどんな化学物質に弱いかといった動物種差について研究している学生もいます。あと日本では使用されない農薬がアフリカで使われていて、どのような汚染があるかを調べる学生や、金属がどのような影響を与えるかをマウスで調べている学生もいます。もはや研究対象は解毒酵素だけではないですね。

西村 なるほど、面白いですね。話が少し戻りますが、卒論から博士までカニの解毒酵素の研究をされておられた中で「もうこれをずっと研究しよう」と思われた瞬間はありましたか?

石塚 根本は動物に戻るんですが、動物種差、つまりどうして動物によって解毒の酵素がこんなに違うんだろうというのはずっと気になってました。それは食べてるものが原因なんじゃないかとか、草食動物と肉食動物で違うのではないかとか。今は魚類から哺乳類までいわゆる脊椎動物を網羅していまして、毒とか環境汚染とかに興味があった自分にとっては比較毒性学はある意味ハマっているとも言えます。

毒は極めて身近な存在

西村 毒って、危ないイメージがあって怖いじゃないですか。毒を持っている動物は図鑑にも出てきますが、毒そのものは出てこないですよね。

石塚 それは多分、毒を特別なものだと思われているからかと。毒性学の教室でもよく聞くんですが、西村さん昨日の夕ご飯に何を食べられましたか?

西村 豚キムチ。

石塚 中にどんな化学物質が入っているかわかりますか?

西村 全然わからないです。

石塚 わからないですよね。でも食べ物って何が入ってるかわからない化学物質の塊で、明らかに体に毒性をもたらす物質が入っていると思うんです。例えば植物は身を守ったり、花を咲かせるためにいろいろな化学物質をつくり出しているんですけど、こうした化学物質って、つまり他の生き物にとっては毒だったりするんですよね。

おそらく、誰しもが毎日毒を食べているとも言えます。もちろん体に良いものもあるんですけれど、じゃあ良いものだからたくさん食べていいのかと言うと「過ぎたるは及ばざるが如し」で、摂りすぎると良いものでも毒になるんですよね。例えば水。1日どれぐらい飲んでいますか?

西村 2リットルぐらい飲めと言われますよね。

石塚 2リットルは適切な量だと思うんですけれども、水も飲みすぎると水中毒を起こして死者が出たりします。あと、我々の体に必要な酸素。これも、適切な酸素濃度よりも濃い酸素を吸っていると肺がボロボロになってしまうんですよ。

どんなものでも毒になり得るので、毎日私たちは毒を食べて生きてるんです。毒を毎日食べているけど、すぐに病気にはならないですよね。

西村 確かに。

石塚 それは入ってくる化学物質を常に代謝しているからなんです。例えば、着ている服の種類によって、体の中に服由来のプラスチック成分が入ってきます。でも服を着たからって誰も死なないのは、入ってくる化学物質が毒性に達しないごくわずかな量で、すぐに肝臓で代謝をして、尿や一部は便で外に排出しているからなんです。

西村 なるほど。先生のゼミに入りたい気持ちがわかってきました。メチャクチャ面白いですね。実にうまいことできていますね。

石塚 はい。今コロナが流行っていますが、新型コロナウイルス以外にも身の回りにはいろいろな微生物がいて。どんなに毎日顔を洗っていても、みなさんの顔にも寄生虫が高確率でいるんです。あまり意識しないですが、人や動物はこうした微生物や化学物質と共存しています。ある意味、毎日化学物質を食べることで取り込んで、貯蔵もできている状況です。

西村 なんか、毒ってなんだろうって思い始めました。体に入れすぎるとまずい物質でも身体が対処することを獲得していて、それが機能している限りは大丈夫。でも、対処しきれない量や種類の毒だとまずい。自分が対処できるかどうかで、毒だと言っていたり、言わなかったり。

研究室での様子。写真中央が石塚先生(撮影:PRAG 中村 健太)

研究室での様子。写真中央が石塚先生(撮影:PRAG 中村 健太)石塚 そうですね。ほとんどの人間が対処できてるものとできないものが出てくるんですけど。例えばイヌはチョコレートを食べると中毒を起こします。チョコレートの中のカフェインに似たテオブロミンという成分の代謝能力が人間の1/3くらいしかないからです。このように毒を外に出すのに時間がかかったりするので、動物の種差が生まれてくるんですよね。更に同じ動物種でも個体差が結構あったりします。西村さんはお酒を飲まれますか?

西村 飲めますが、飲まないと決めて10年になります。

石塚 なるほどですね。お酒って、飲める人と飲めない人に分かれますよね。アルコールは代謝されるとアセトアルデヒドという毒ができますが、この毒を速やかに代謝できるかどうかという解毒酵素にかかっています。

毒が生態系に及ぼす影響

西村 生態系の中である毒の影響を受けやすい動物とそうじゃない動物がいて。ある一つの化学物質が単体で良い悪いというよりは、それが生態系の中の一部を崩してしまうことで全体への影響が見えてくるというお話を先生の論文で読みました。その観点は自分にはなかったなと。生態系への影響を野生動物にも見ないといけないというお話を聞かせてください。

石塚 まず基本的なことから話すとフグ毒。多くの動物にとっては毒ですが、フグにとっては身を守るもの。それはつまり化学物質を生物が利用しているということです。

フグ毒は微生物がつくっているのですが、その物質に耐えられる動物には溜まって、毒に耐えられない動物には溜まらない構造になっている。フグ毒をためられる動物の典型がフグで、スベスベマンジュウガニだったり、ヒョウモンダコやカリフォルニアイモリもやっぱりフグ毒を持っています。

ヒョウモンダコ。体長10センチほどで、フグと同じ毒テトロドトキシンを持つ ©️ YUSRAN ABDUL RAHMAN/Shutterstock

ヒョウモンダコ。体長10センチほどで、フグと同じ毒テトロドトキシンを持つ ©️ YUSRAN ABDUL RAHMAN/Shutterstock西村 なぜフグは大丈夫なんですか?

石塚 ヒョウモンダコやフグは、他の生物だとフグ毒にくっついてしまう分子の構造が、ちょっと変わっているんです。フグ毒がその分子にくっつきにくいので、フグ毒が効かないんです。

西村 なるほど。

石塚 これは生体防御機構の一つですね。毒に対して自分の持ってる分子の形を変えて、毒が効かないようにする進化を得ているんですよ。

西村 フグとタコって全然違う生物だから、フグはフグ、タコはタコでその進化を手に入れたっていうことですよね。

石塚 そういうことになります。フグ毒に対して耐性、抵抗性を持っている動物がいると言いましたが、進化の過程ではなくて、短期間で変異を起こして耐性を持つ生物もいるんです。その毒に対してたまたま抵抗性を持っている個体がいると、途端にその毒に強くなるというパターンです。

例えばフグ毒を持つカリフォルニアイモリ。普通ヘビはフグ毒に弱いのでこのイモリを食べないのですが、フグ毒が結合する分子が変異を起こしたヘビが現れると、イモリを食べられるようになる。こうした短期間で変異を遂げている例で一番身近なのが殺虫剤です。

保身のためフグと同じ毒を持つカリフォルニアイモリ ©️ Creeping Things/Shutterstock

保身のためフグと同じ毒を持つカリフォルニアイモリ ©️ Creeping Things/Shutterstock石塚 ある殺虫剤に抵抗性を持っている蚊が現れるとする。そこに殺虫剤を撒いたら、抵抗性を持っていない蚊はみんな死んで、抵抗性のある蚊は餌が食べ放題。自分たちがどんどん増えることができる天国になります。このような蚊や害虫の集団の例はいくつかあります。

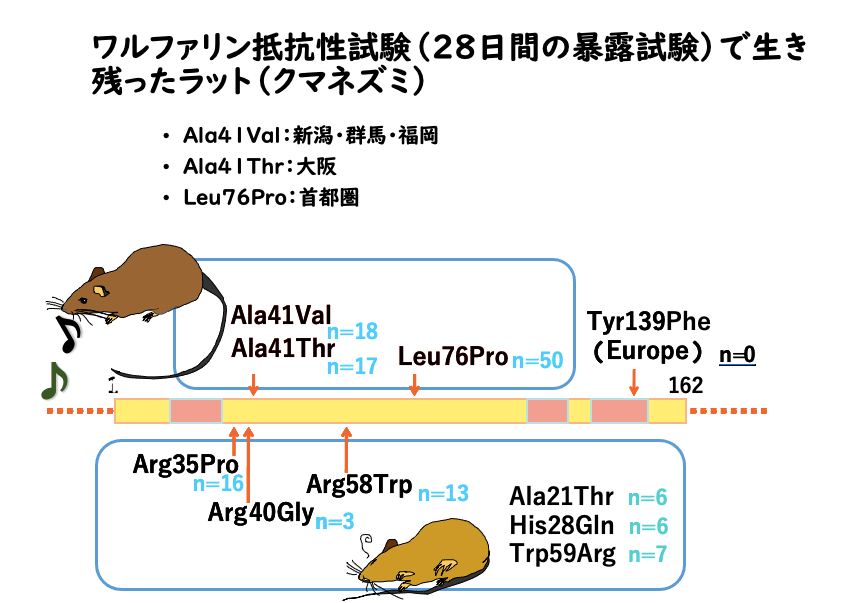

この抵抗性のつけ方は、化学物質とその動物によってさまざまなパターンがありますし、哺乳類でもあります。典型的なのは殺鼠剤。日本全国のネズミの遺伝子を300匹調べて殺鼠剤に強いかどうかを調べました。すると殺鼠剤に対する遺伝子配列が違うネズミが見つかったんです。この殺鼠剤に対して強いネズミがいる地域に殺鼠剤を撒くと、このネズミは生き残ってどんどん繁殖していく。なので東京のネズミは8割は抵抗性を持っているけれど、北海道のネズミは持っていないんですよ。

研究から殺鼠剤に抵抗性を有する個体群は、肝で殺鼠剤を代謝し排泄する能力が向上しているほか、標的分子に変異が入り殺鼠剤が作用しにくくなっている。上の図は、殺鼠剤標的分子ビタミンKエポキシド還元酵素のアミノ酸配列が変異しており、殺鼠剤に強くなっている個体群(上)と、変異は入っているが殺鼠剤に感受性がある(下)を示す。個体群、新潟・群馬・福岡・大阪、首都圏では、他の地域のネズミ群より殺鼠剤への抵抗性が高い変異を起こしていることが分かった

研究から殺鼠剤に抵抗性を有する個体群は、肝で殺鼠剤を代謝し排泄する能力が向上しているほか、標的分子に変異が入り殺鼠剤が作用しにくくなっている。上の図は、殺鼠剤標的分子ビタミンKエポキシド還元酵素のアミノ酸配列が変異しており、殺鼠剤に強くなっている個体群(上)と、変異は入っているが殺鼠剤に感受性がある(下)を示す。個体群、新潟・群馬・福岡・大阪、首都圏では、他の地域のネズミ群より殺鼠剤への抵抗性が高い変異を起こしていることが分かった西村 すごく高速に入れ替わっていくんですね。進化の時間軸で考えるとあり得ないスピード。

石塚 これはかなり恣意的に人が殺鼠剤をまいてるからです。一方で、自然にある毒の代表は金属です。ヒ素が高濃度の地域に住んでいる人たちは、何万年単位という年月をかけてヒ素を代謝する酵素が変異して、ヒ素に対する抵抗性があるという論文が出ていました。

西村 僕はよく喜界島に行くんですが、喜界島はサンゴ礁の化石でできているので、水に石灰分がたくさん含まれているんです。冗談で「喜界島の人は骨が太い」と言うんですが、きっと影響があって。そこに住んでいたからこそ住めるような体になったというのが人間以外の脊椎動物でも起こっているんですね。

石塚 そうですね。常に化学物質が体の中に入ってきているので体が抵抗、あるいは共存するような形で変化はしているとは思います。殺鼠剤や殺虫剤をまいたりするのは、非常に強いストレスをかけていて、抵抗を持っている個体だけが生き残るという急激な変化を遂げるんですけど、自然に進化をする場合には、長い時間をかけて動物たちが生き残れるような緩やかな変化だと思います。

西村 人工的なものだと想像しない影響を起こしていくのでしょうか。そういったことも研究の中で扱われていますか?

石塚 殺鼠剤の毒性で言うと、抵抗性を持っているネズミはなぜ抵抗性を持つようになったか、それが本当にネズミだけに効くのかといったことも調べています。殺鼠剤は元々の在来生物を守る、つまり生態系を守るために撒くようなケースもあります。世界遺産の小笠原諸島がそうなんですが、小笠原には各々固有の生物がいるのでが、本当に殺鼠剤の影響がないのかについて調べているところです。

西村 素人考えだと影響あるだろうって思ったりするんですけど。そんな単純でもないんですか?

石塚 今の殺鼠剤は、顕著にネズミに対して効きます。ただ鳥類の中には殺鼠剤に対して弱そうな鳥もいるので、弱い鳥類のそばでは使わないようにするといった切り分けをするためにデータ提供をさせていただいています。

西村 どうやってデータ提供をするのですか?捕まえて来るわけにもいかないですよね。その方法論を教えてください。

石塚 本当はその動物を殺さず細胞を使って実験できたらいいんですが、それは難しいので事故死した個体をもらって肝臓を取り出し、肝臓への代謝、解毒や肝臓への反応を見ることをメインにしています。

西村 細胞が集まっている銀行とかがあればいいけど、そんなものはないのでその度々に個体をとってくるんですね。

石塚 そうですね。細胞バンクはありますがほしい動物のほしい臓器がないですね。細胞といっても肝臓や神経、皮膚の細胞ってそれぞれ性質が違うんです。解毒代謝が一番よく起こっているのは肝臓ですけど、肝臓を培養するよりも、皮膚を培養する方がはるかに楽だし、皮膚細胞なら動物を殺さずに採取できる。でも皮膚の細胞だとやはり限界があって、その動物が弱いか強いかまでは見ることができない。そこで動物園や調査の対象地から死んだ動物をもらってきたりします。

西村 メチャクチャ地道ですね。なかなかデータが手に入らない。

石塚 そうですね。私が初めて書いた論文はモクズガニのシトクロムP450でしたが、論文を投稿した後に「モクズガニの投与実験をしなさい」というコメントがついたんですが、モクズガニが獲れる季節は終わっていたので編集委員会に手紙を書き、特例で一年も待っていただきました。そういう意味では、フィールド研究って相当泥臭いし、時間がかかります。

西村 マウスでできることであれば、実験室内でもある程度スピーディーにできると思うんですけど。データが手に入らないことが続いたりもしますか?

石塚 もちろんあります。ただ手に入らない動物でも、遺伝子配列がわかっていればそれをもとにタンパク質をつくって実験することも可能です。

西村 両方されているんですね。割合としてはどれぐらいの割合なんですか?

石塚 フィールドに根ざした実験を考えようというのは、私たちの教室のコンセプトでもありますので、ウェットで泥臭い仕事の方が多いですね。

西村 特定の動物の話であれば特定のフィールドと仲良くなっていくと、ある程度供給も可能かなと思うんですが、いろいろな動物を扱うとなると、際限なく必要なフィールドが増えますよね。

石塚 そうですね。ただ、現地で環境汚染が起こっていて問題になっているからこの動物が必要といった具合に、対象にする動物にも理由がいります。

西村 現地側はどういう方が協力をしてくださるのでしょう。

石塚 国内だと、動物園関係の方や保護活動をされている方。あとは、同じ大学人であれば連絡をして協力いただいています。

獣医でありながら、人をも蝕む環境汚染を追究する

西村 先生はアフリカでも研究をされておられますが、科研の報告書を拝見しているとその冒頭に「アフリカでは化学物質で死ぬ人がエイズの14倍いる」ということが書かれていて。日本にいると知らないことだらけで意識にすらあがらないことがありますね。

石塚 そうですね。北大の獣医学部はアフリカだとザンビア大学と繋がりが強く、継続的に学生を引率しているんです。学生にアフリカのイメージを尋ねるとまず「野生動物」と言うんです。しかし実際に行ってみると、都市部では車が渋滞を起こしていたりする。一部の地下資源が豊富な地域は開発して経済の向上が優先されていますが、大気汚染など化学物質による汚染で人が亡くなる現状があるんです。

化学物質って急性中毒はわかりやすいのですが、そうじゃないところって結構見えにくい。実は、大気汚染で死亡率が高いことが推測されるという報告があります。

ザンビアのルサカ ©️ Africadventures/Shutterstock

ザンビアのルサカ ©️ Africadventures/Shutterstock 南ルアンワ国立公園、ザンビア、南アフリカの開けた平原を歩くアフリカゾウ ©️ paula french/Shutterstock

南ルアンワ国立公園、ザンビア、南アフリカの開けた平原を歩くアフリカゾウ ©️ paula french/Shutterstock西村 アフリカってきれいなイメージですよね。

石塚 はい。2007年に学生を連れて初めてザンビアに引率したのですが、ザンビア大学の先生に「毒性学が専門だ」と話をしたら、「今ザンビアで問題になってる汚染についてどう思う?調べてくれないか?」と言われまして。私も知らなかったのですが、実は世界のワースト10に入るくらいの鉱山汚染があるんです。

それ以来、ザンビアで環境汚染についての共同研究が始まったのですが、実際に汚染がひどくて。ただ私たち毒性学の立場からは「ここが汚染されています」「このニワトリも汚染されています」と言って流通を止めることはできるのです。でも「汚染されているのはわかったけど、どうしたらいいの?」と聞かれることが多かった。そこで、今度は汚染された環境を修復すればいいんだという考えになりました。

土、水、生物に含まれる鉛を調べて、鉛汚染の範囲を調べるためにトカゲを採取しているところ。文字通りまさに地を這う地道な研究(提供:石塚真由美 教授)

土、水、生物に含まれる鉛を調べて、鉛汚染の範囲を調べるためにトカゲを採取しているところ。文字通りまさに地を這う地道な研究(提供:石塚真由美 教授)石塚 とはいえ私たちは獣医ですので動物の治し方はわかるけれど、環境の修復は専門外。ですので今は、工学や農学、理学、地球環境、経済の先生方にお声がけして一緒にプロジェクトに取り組んでいます。

異分野融合「北大tackling team」の説明図。獣医学のみならず、経済や工学といったさまざまな専門家とともに課題解決にあたろうと奮闘している

異分野融合「北大tackling team」の説明図。獣医学のみならず、経済や工学といったさまざまな専門家とともに課題解決にあたろうと奮闘している石塚 今年はプロジェクトの最終年度にあたるため、他分野の先生方にデータを提供して環境を修復するための提案をするために先日ザンビアに行ってきました。

ザンビアの鉱山による汚染状況を調べ、解決策を提案するためにプロジェクトKAMPAIプロジェクト (KAbwe Mine Pollution Amelioration Initiative)を進めている。 写真は現地の各家庭を調査している様子(提供:石塚真由美 教授)

ザンビアの鉱山による汚染状況を調べ、解決策を提案するためにプロジェクトKAMPAIプロジェクト (KAbwe Mine Pollution Amelioration Initiative)を進めている。 写真は現地の各家庭を調査している様子(提供:石塚真由美 教授) 遠くの方に見えるのがカブウェ鉛鉱床の現場。子供たちの血液からは鉛の血中濃度が基準値の20倍という驚くべき数値結果が出た(提供:石塚真由美 教授)

遠くの方に見えるのがカブウェ鉛鉱床の現場。子供たちの血液からは鉛の血中濃度が基準値の20倍という驚くべき数値結果が出た(提供:石塚真由美 教授)西村 すごいスピード感がありますね。やはりちゃんと測って、どのような状況なのかまで把握している状況だったからこそ、他の先生方もスピーディに関われたのかと思います。

石塚 ありがとうございます。データを出すまで少し時間かかりましたけど。最終的に3000人ぐらいの方たちから試料をいただいて血中の鉛の濃度を出しました。

西村 誘われた側の先生方は、ザンビアの環境汚染にそこまで詳しくなかったりすると思うのですが、実際はどうなんでしょうか?

石塚 工学の先生だとやっぱり鉱山のプロがズラッといらっしゃいますので。「写真があるなら見せて」と、すぐ相談にのってくださいました。

西村 凄いですね。ある意味、もう日本では体験済みだから、データがあれば、ある程度推測ができたり対処の仕方も仮説が立てられるのでしょうか。

石塚 おっしゃる通り、日本は既にこういう環境汚染を経験しているんですよね。もちろん海外にノウハウを伝えることはできるんですが、日本でやっている技術はコストがかかるので、必ずしもその国にとって良いとは限らないんです。すると工学の先生が現地であるもので効果的な修復を提案してくださって。獣医とは違う感覚を勉強させていただきました。

西村 獣医さんがザンビアの環境問題を解消するって、よく考えたらすごくジャンプ力がありますね。

石塚 ありがとうございます。今獣医の世界も、ワンヘルスという考え方が進められています。要は動物や人だけの健康を単体で見ていてもダメで、動物と人と環境、それから経済も含めて一つの健康として考えないと解決できないという考えです。獣医の視点だと動物だけではなくて、人も環境も見ますので、個人的には自然な形なのかなと思っています。

西村 近年、人間の健康の概念においてウェルビーイングやスピリチュアリティを入れるという中で、じゃあ人間の健康って人間だけでなんとかできるのかと。動物や環境といった人間以外も扱えるチームを組まないとワンヘルスには向かえないですよね。

石塚 そうですね。逆に言うと、獣医だけでも無理で、やはりさまざまな分野の専門家が連携して、チームで課題を解決するような話だと思います。

西村 経済の分野から見ると、動物のことを研究しても人間社会にそんなに還元されないと言われることが多いんですよね。でもワンヘルスっていうことを考えるならば、むしろ動物のことに詳しい人たちがいないと達成できない健康の概念ですし、人間の健康のこともそこに含まれていますよね。

石塚 よく獣医の先生方から「One Healthをもっと広めないと」と言われます。北大にはOne Healthフロンティア卓越大学院という大学院のプログラムがあるんです。

西村 すごく北大っぽいですね。

石塚 ありがとうございます。

北海道大学卓越大学院プログラムOne Healthフロンティアでは、医学、獣医学、環境科学、医療、研究開発、教育に関わる機関が協働で感染症・化学物質・動物科学に関する先端的な研究を推進している

北海道大学卓越大学院プログラムOne Healthフロンティアでは、医学、獣医学、環境科学、医療、研究開発、教育に関わる機関が協働で感染症・化学物質・動物科学に関する先端的な研究を推進している毒を中心に進んできた生物の適応進化

西村 もう一つ伺いたかったのは、適応進化の話です。毒そのものというよりも、毒を中心にして種や哺乳類の適応が見えてくる。その進化って一体なんなのでしょう。

石塚 先程申し上げた通り、動物って常に化学物質にさらされて共存しているんですよね。ただ、どんな化学物質を取り込むかは動物によって違う。例えば肉食動物と草食動物で酵素活性を測ってみると、草食動物の方が圧倒的に解毒酵素の活性が高いんです。

それはおそらく、肉食動物は肉だけを食べているので取り込む化学物質(毒)の種類がそこまで多くないから。となると、問題は草食動物です。常に植物毒が体に入ってくる状況をなんとかしようとさまざまな動物がいろんな工夫をしてきたんでしょう。

例えばコアラ。最長の盲腸を持っていて、最長の睡眠時間を持っている哺乳類と言われますが、コアラはユーカリを食べますよね。実はこのユーカリには毒性物質が含まれていて、微生物の力を借りて毒を分解しているんです。

私にはひたすらユーカリを食べながら、じっと毒が代謝解毒されるのを待つ人生みたいに見えてしまうんですが、これも一つの適応進化です。

つまり、周りの環境や食べ物に合わせて化学物質と共存するために自分の体をどんどんつくり変えて進化してきたと思うのですが、その辺りはもっと調べてみたいと思っています。

西村 草食動物って、すごく解毒を頑張っているんですね。

石塚 そうだと思います。パンダは、クマなので雑食なんです。本来であれば笹に含まれるセルロースをガンガン消化できる構造になってないので、すごく苦しい思いをして笹を食べていると思われます。

西村 草食に適してないんですね。

石塚 はい。あとネコは甘味を受容する受容体がないので甘味がわからないんですよ。他には花の蜜に含まれるアルコールを摂取するツパイ。常にアルコールを摂っているのでお酒に強いんです。逆にオランウータンはアルコールの代謝酵素が欠損しているのでまったくお酒が飲めない。このように長年食べてきたもので味覚も変わってきていると思います。

西村 自分が何を食べていくのかを決めてきた要因の一つとして、植物に含まれる化学物質が大きく影響しているんですね。アルコールは発酵させてつくるから、アルコールに強い動物は食べ物の中に発酵した植物の何かを食べてきたということですね。

石塚 アフリカには、熟すとアルコール度数が増す実があるんです。食べ物は、進化の過程では結構重要だと思うんですね。例えば、ハゲワシって頭がハゲてますよね。あれは死肉の中に頭を突っ込むので清潔を保つためにハゲていたり。ハイエナとかハゲワシとか死肉を比較的食べるスカベンジャーは胃酸も強くて食中毒が起こりにくかったり。食べるものによって腸内細菌も変わります。

西村 面白い。食べ物から考える適応進化も面白いですね。その最たるものが、なんでも食べる人間ですね。

石塚 そうですね。

人間はどうふるまっていくのか

西村 最後の質問なのですが、人間がいろんな化学物質を新しくつくったり撒いたりしている中で、今度は人間そのものはどういうふうに化学物質と付き合っていけばいいんだろうと。今までは自分たちへの影響の良し悪しでつくっていたと思うんですが、自分たち以外に影響があるとわかった時にどうするか。

石塚 私は環境保全の研究をしてはいるんですけれど、化学物質が悪だとは全然思ってないんです。人間が化学物質をつくらなくても、身の回りは化学物質で溢れているので。人がつくり出している化学物質で環境が確かに変わることはあるとは思うんですけど、化学物質は全て悪というのは間違いだと。じゃあリスクをどう最小化して新しいものを生み出したり、使うのかを意識することがポイントなのかと。

西村 自然界って化学物質でできているということが出発点ですよね。化学物質って身の周りに普通にあって、共存していくすべをうまく獲得してきた。そこに新しい物質が出てくるのであれば、この物質はどういうふうに使うと共存していけるかを考えてみる。そんなことでしょうか。

石塚 新しいものは急激に広まるものなので、共存が難しいところもある。多分、そこが問題なんですが、リスクを意識しながら、どうすれば共存できるかを考えていくことが大事かなと思っています。

インタビューを終えて

いかがでしたか?私たちの周りにある化学物質。どうしても体にとって悪いものと捉えがちですが、逆に毒があるからこそ、地球上のあらゆる生物はサバイブするために独自の進化を遂げてきたとわかりました。そう捉えると、毒は進化を語る上でなくてはならない要素であるとも言えます。

とはいえ、化学物質による急速な環境汚染は時に人体に悪影響を及ぼすのも事実です。人間も動植物も、地球という一つの家に住む者同士、折り合いをつけながらなるべく長く共存できるように化学物質に対する意識を高めていかないと、と思った取材でした。

(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)