今年も全国各地でクマの目撃情報や被害が多数報告され、クマへの関心が一層高まっています。ヒグマが生息する北海道では、市街地への出没や人身被害が発生したことを受け、これらの事案に対応する「北海道ヒグマ注意報等」の発出期間が、今年は11月末まで1か月延長されるなど、緊張が続いています。

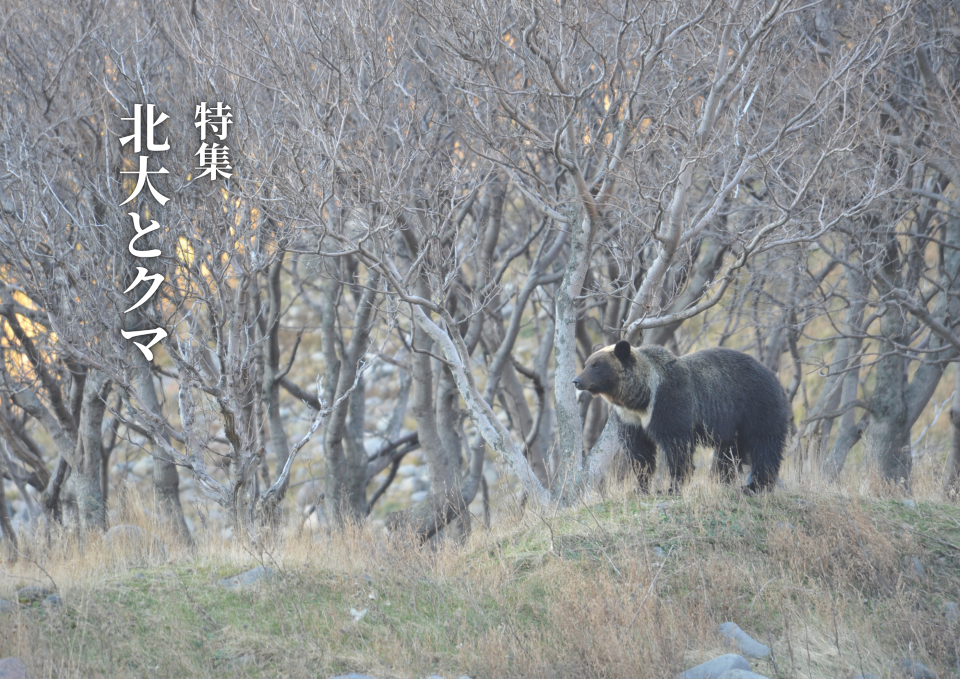

北海道大学では、ヒグマの生態や市街地に現れる「アーバンベア」の問題、さらにアイヌ民族とクマの関わりといった多角的な視点から、研究者や学生が人とクマの関係について日々研究を重ねています。本特集「北大とクマ」では、最新の連載と過去記事を集め、クマに関する正しい知識と理解を深めるとともに、人とクマが共に生きる道を探る取り組みをご紹介します。

#5 クマとともに生きる

世界のクマは、気候変動の影響で絶滅の危機に瀕する種も存在する。クマ研究の第一人者は国内外で研究を続け、ヒグマの科学的な情報を社会に役立てたいと奔走する。北大の研究者が考える、「クマと人との共存」とは。

#4 クマを感じる

北大には「北大ヒグマ研究グループ」という、北海道に生息するヒグマの生態について研究している学生サークルがある。ヒグマの痕跡をひたすらたどって約半世紀。地道な活動の先に、見えてきたものとは。

#3 クマを研究する

クマの生態は、まだ多くは明らかになっていない。世界自然遺産の知床半島で、ヒグマの食性や個体の識別など、クマの生態に関する研究を続けている北大の研究者が目指すものとは。

#2 ヒグマ研究最前線-クマと人のよりよい関係に貢献する

世界自然遺産に認定されている北海道北東部の知床半島で、ヒグマの調査を行っている獣医学研究院の下鶴倫人准教授は、ヒグマの食性など、これまでにさまざまなヒグマの生態を研究で明らかにしている。ヒグマに関する研究の成果を社会に還元することを目指す下鶴准教授へのインタビュー。(2024年5月掲載)

#1 クマが里に下りた理由ークマと人が共に生きるためにできること

獣医学研究院の坪田敏男教授は、研究者や行政職員、ハンター、一般市民などが参加して人とヒグマの共存に向けて活動する「ヒグマの会」の会長も務めている。坪田教授に、北海道のヒグマ管理の現状と課題について聞いた。(2024年4月掲載)

ヒグマはなぜ街に下りてくるのか?

ある調査では、ここ30年間、北海道のヒグマの数が増加傾向にあることが示されている。北海道大学の研究者が、ヒグマの増加原因やその社会的影響について調べてきた結果、わかってきた興味深いことは。(2021年12月掲載)