<写真>世界自然遺産に認定されている知床半島のヒグマ(撮影:山中正実)

北大とクマ インタビュー#2

昨年は北海道や東北だけでなく、東京都でも目撃情報が多発するなど、全国的にクマへの関心が高まりました。環境省によると、2023年度のクマによる被害者数は全国で219人で、過去16年で最多となり、深刻な問題となっています。こうした被害を受け、クマの捕獲数も9,253頭と過去最多となりました。クマと人のかかわり方を、今一度考えるときが来ています。そこで、北海道大学でクマの生態や、市街地に現れる「アーバンベア」の問題、アイヌ民族とクマの関わりなどを調べる研究者や学生を取材し、人とクマの関係を考える記事を連載します。クマへの正しい知識や理解を深めると同時に、人とクマが共存する道を模索します。

世界自然遺産に認定されている北海道北東部の知床半島で、ヒグマの調査を行っている獣医学研究院の下鶴倫人准教授は、ヒグマの食性など、これまでにさまざまなヒグマの生態を研究で明らかにしてきました。また、従来は抜歯して推定していたヒグマの年齢を、血液採取するだけで高精度に推定する方法も開発しました。下鶴さんは「研究を通してクマと人のより良い関係に貢献したい」と話し、ヒグマに関する研究の成果を社会に還元することを目指しています。

―下鶴先生は知床半島のヒグマの生態を調べていらっしゃいますが、どのような研究をされているのですか。

[下鶴]私は知床半島の北端部に位置するルシャ地区をメインに、約15年間ヒグマの調査を続けています。クマを目視で識別したり、あるいはその土地で落ちているふんを拾って食べ物や寄生虫を確認したり、あとはその土地の近くにクマが「背こすり」(木の幹に体をこすりつけ、マーキングをする行為)をするような木があるので、そこにやってくるクマの毛を採取してDNAから個体識別して、どういう個体が来ているかや、どういう個体が生き延びているかなどを調べ、クマの生態についてやれること全般をやっています。

知床半島のヒグマの数は約500頭ともいわれ、世界でも屈指の生息密度ですが、それを支えているのが山と海から得られる豊富な食糧です。特に、ルシャ地区はヒグマの食糧となるサケ、マスなどサケ科の魚類が遡上する川の河口があり、半島内でもヒグマが高密度に生息しています。私たちは2012年から約7年間、ルシャ地区でヒグマのふんの収集とヒグマの行動の観察をして食性について調べました。ヒグマのふんを毎年6~11月に採取し、計2,079サンプルの内容物を分析した結果、8月には高い標高帯のハイマツの実を、9月にはサケ科魚類を食べており、全く異なる環境を行き来して食料を得ていることを明らかにしました。

一方で、サケの漁獲高はここ10年くらいだんだんと減ってきています。背景には、地球温暖化で水温が上昇していることなど、気候変動の影響が考えられます。昨年は知床でもサケやハイマツが不足し、また秋の重要な食べ物であるドングリの全国的な不作も重なり、知床もヒグマがこれまでになく大量出没しました。冬眠前のとにかく食べないといけない時に、普段は山奥にいるヒグマが人里近くまでコクワの実などを必死に取りに来て、人の居住地周辺まで近づいてしまうケースが多かったと思いますが、その結果、昨年は180頭を超えるヒグマが捕殺されました。

―昨年のような食料の凶作が今後も起きれば、食料を求めてクマがたくさん人里に現れることが再び起きる可能性があります。クマと共存するにはどうすればいいのでしょうか。

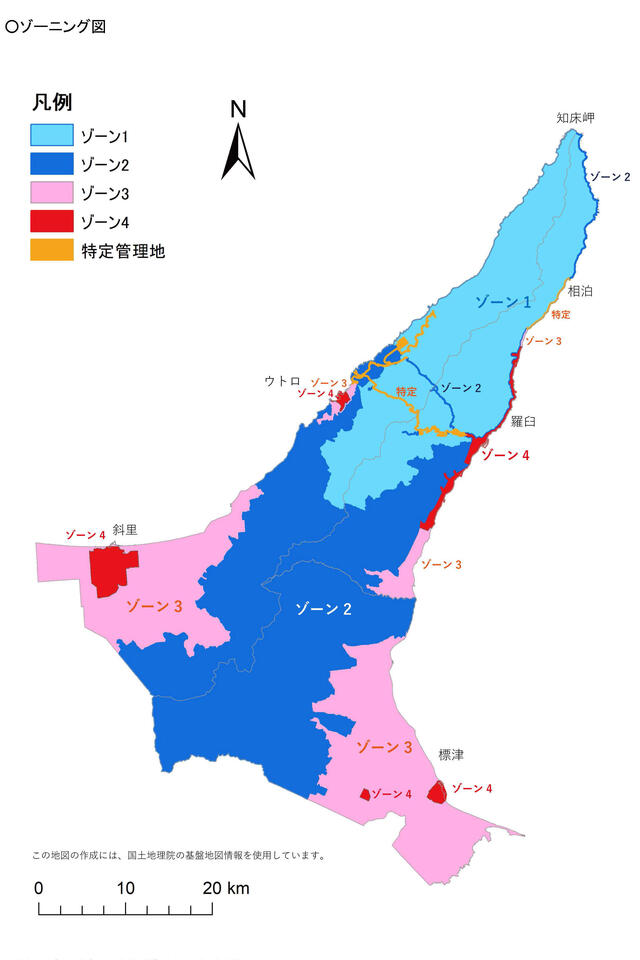

[下鶴]一言でいうと「すみ分け」が必要だと思います。人とクマが使う土地は分けましょうという考え方を「ゾーニング」といいます。人の居住地で絶対にクマがいてはいけない領域と、山奥などクマがいて当然の領域、その間にいくつかの緩衝地帯を設けて、それぞれの領域でクマにどう対処するかを考えます。例えば知床の場合は、遺産地域で定住者がいない領域から、人の往来や居住に応じてゾーン1~4の段階を設けています。さらに、知床はクマがいるような山奥の世界遺産地域でも人の往来が多い場所があり、それを「特定管理地」として、計5つの領域をゾーニングしています。

知床半島におけるゾーン区分(出典:「第2期知床半島ヒグマ管理計画」(環境省)<https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/content/900144697.pdf>)

知床半島におけるゾーン区分(出典:「第2期知床半島ヒグマ管理計画」(環境省)<https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/content/900144697.pdf>)ゾーニングの区域ごとに、人が多いゾーンにクマが出てこないような環境づくりや、物理的にクマから農作物を守るというような防除の対策をしたうえで、必要ならやむなくクマの数を減らすような方策を選んでいくことになると思います。例えば海外なら、一つの野生動物保護区を作った時に、その周りに比較的広い緩衝地帯が設定されて、人里から距離が置かれるところですが、知床の場合は国立公園と人の住むエリアがかなり近く、川を渡ったら宿泊施設だったりと、そういう状況があってなかなか難しいです。それでも、知床では観光客や一般市民がクマに襲われてけがをする事故はおよそ30年間起きていません。

―人とクマの距離が近い知床で、事故がそれほど起こらないのはなぜでしょうか?

[下鶴]知床の場合、観光地化して人の往来が増えたことでクマが人に慣れ、人を見ても逃げないクマがたくさんいます。そういうクマは人を見て攻撃スイッチが入るわけではなく、「ああ、人か」という感じで、人に警戒心を持っていません。だから出合い頭の遭遇でびっくりすることがあまりないので、事故になりにくいということが考えられます。また、知床財団さんを中心としてヒグマの事故が起こりにくい対策や、普及啓発活動を進めてきたことも、事故を未然に防ぐことに大きく貢献しています。ただし、だから安全ということではなくて、若いクマが好奇心から人を追いかけまわしたりすることもあるので、もちろん注意は必要です。

人里近くの森で生まれ育ち、人の生活圏の周辺を常に行動するクマのことを「アーバンベア」といいますが、人間の土地近くに適応してきたクマが全国的にも増えてきました。クマが人里に出没するとニュースになりますが、クマは人を狙って食べに来ているわけでもありませんし、個体によって性格も違います。報道ではクマが出るととにかく怖いものとして扱われることが多いので、それは少し違和感があります。

―クマもそれぞれ性格が違って、個体差があるということですね。下鶴先生はクマの年齢を高精度で予測できる方法を開発されたと聞きましたが、どんな方法ですか?

[下鶴]クマは見た目には年齢がわからないので、従来は捕獲時に歯を抜いて、そのセメント質にある「年輪」のような層を数えることで年齢を推定していました。数は多くないですが、生きているクマに麻酔をかけて抜歯をすることもあり、体に与える負担は小さくありませんでした。血液中のDNAから年齢を推定する方法は、犬や猫、人ですでに先行研究されており、ヒグマでも実験してみたところ、1年ほどの誤差で高精度に年齢が推定できるようになりました。今後は血液だけでなく、毛やふんから得たDNAでも年齢測定できるかや、ツキノワグマなどほかのクマ類でも適用できるかなどを調べていきたいと考えています。

フンの内容物を抽出する実験の様子(撮影:広報・コミュニケーション部門 川本真奈美)

フンの内容物を抽出する実験の様子(撮影:広報・コミュニケーション部門 川本真奈美)年齢は重要な情報で、例えば捕殺された中にどれだけオスやメスが含まれていたのか、あるいは大人なのか、子どもなのかという割合によって、個体群に与える影響は大きく変わってきます。通常の年は、若いオスの個体が独り立ちした後に興味本位で人里に近付くケースが多く、捕殺されるのはやっぱり若いオスが多い傾向にあります。一方で、大量出没した年は数が多いだけではなくて、その中に大人のメスが含まれる割合が上がってきます。

食糧が不足し、極度にやせたメスのヒグマ(撮影:山中正実)

食糧が不足し、極度にやせたメスのヒグマ(撮影:山中正実)メスの行動範囲は普段とても狭くて、山の中で比較的保守的な行動範囲を保っているので、普段山奥で生活している個体はなかなか人里近くには来ません。でも、昨年のような食糧不足の年にあたると、成熟して子どもを産めるメスが食料を求めて人里までやってくることがあります。メスを捕殺して個体が減れば、その後の個体群へ大きく影響します。血液を用いて年齢を高精度で推定する方法を、ヒグマの保護管理に役立てたいと思っています。

―環境省は今年(2024年)、クマを指定管理鳥獣に指定し、保護から管理へと政策を転換しました。クマによる人身被害を出さないためには、どうすればよいのでしょうか。

[下鶴]人の居住地を守るために、例えば電気柵などは有効な手段として用いられていますが、100%クマの侵入を防げる訳ではありません。また設置にも費用がかかるため、普及などの面で課題が残されています。昨年のような大量出没を繰り返さないためには、クマが出没しにくい対策を進めるだけでなく、個体数の増減に応じて順応的に個体数を管理することも考える必要があります。ただ、知床の場合はそもそも世界遺産の遺産価値の一つとしてクマがいるので、単純に減らせばいいという問題でもありません。地元住民、猟師、観光業に携わる人、観光客など、それぞれの考え方をよく聞いて対策していく必要があると思います。それから、クマを捕る数を増やしたからといって人的被害が減り、出没が防げるかというと、そう単純な話ではありません。私の研究とも関係してきますが、どういう食べ物の環境の時に大量出没が起こりやすいか、また、人里に現れたクマがどこから来ているのかも知る必要があります。クマを絶滅させずに、人とのあつれきを限りなく低く抑えるという理想のために、これまでの研究を活かして、クマと人のより良い関係に貢献できる仕事をしていきたいと考えています。

【聞き手・文:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】