リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。

ゲノム(genome)とは遺伝子(gene)のすべて(-ome)という意味でつくられた言葉でDNAのすべての遺伝情報のこと。

今回インタビューした早川卓志さんは、フィールドワークとゲノムサイエンスの両方を用いて野生動物の行動・生態・進化の背景にある遺伝的なメカニズムを研究しています。早川さんは霊長類やコアラの食性(何を食べるか)の変化に応じて、どのように味覚が進化したかなどについて研究しています。野生動物の観察と、DNAなどの最先端の研究を組み合わせたサイエンスの楽しさを感じてください。

早川卓志

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 環境生物科学部門生態遺伝学分野 助教。2015年京都大学大学院理学研究科生物科学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。2015年京都大学霊長類研究所 特定助教ならびに公益財団法人日本モンキーセンター学術部 キュレーターを務め、2019年から現職。主な研究テーマは野生動物の行動・生態・進化の背景にある遺伝的なメカニズムの解明。中でも味覚の進化と腸内細菌の理解をテーマに研究を続けている。

インドネシアで過ごした幼少期

西村 どんなきっかけで動物を研究するようになりましたか?幼少期や中高生時代はどう過ごしていたのでしょうか。

早川 小学生の頃、父親の仕事の都合でインドネシアのジャカルタに住んでいたんです。ジャカルタは赤道直下で熱帯の気候です。市の郊外にある日本人学校は自然が豊かなところで、カナヘビを捕まえたりしていました。動物園では日本では見られない動物がいましたね。ジャワ島の東にある東ティモールが独立しようとして暴動が起きたので帰国することになり、ジャカルタには2年しかいませんでした。こうして子どもの頃から海外の情勢や動物が人間の問題で阻害されるのを肌で感じていたので、リベンジしたいなと思っていました。それが海外の動物を研究したいと思う下地になっていったんだと思います。

西村 ジャカルタって大都会のイメージですけど、当時は?

早川 当時から大都会です。ちょうど東ティモールが独立した1990年後半にジャカルタにいました。

西村 ジャカルタの中心から外れた郊外にいたんですか?

早川 住んでいたのはジャカルタ市内ですが、日本人学校は郊外にあり、周りは森以外になにもない平和なところでした。

西村 帰国した時に、むしろジャカルタの方がいいと思いましたか?

早川 ジャカルタの中心街は完全な車社会で、そんなに住みたいとは思わないんですが、インドネシアは今でも好きですね。

西村 10年前に行きましたが、車がカオスだった記憶があります。その後、京都大学の理学部に進学される時にすでに動物を研究したいと思っていたのでしょうか。

早川 中学、高校の頃は紙とペンでできるような数学や物理化学が好きだったので、数学の問題を解くのが趣味みたいな感じ。ですからそもそも生物学を専攻したいということは思ってはいなかったです。京大の理学部に進んだのは1年生、2年生時は数学・物理・化学・生物・地学と広く勉強できる大学だったのでできれば数学を活かした学問分野を専攻したいなという感じで進んだんです。

西村 どこからだんだん生物っぽくなってくるのでしょう。

早川 とはいえ幼少から大学にかけてはざっくりと言うと数学と生物が好きでしたので、高校の頃に"数理の翼"という数理科学が好きな全国の高校生を集めるセミナーに参加したり、大学時代は運営側にもまわって自然科学を学ぶ団体とつながりがあったのが大きいです。あと一つは、デジカメが普及し始めて自然の写真が撮れるような時代だったので、その辺を散歩しながら虫や鳥の写真を撮るのが好きでしたね。

西村 数学と生物って、なかなかない組み合わせですよね。今でも数学は好きですか?

早川 今でも好きです。むしろ数学が好きだからゲノム科学を専門にしているというか。ゲノム科学ってA(アデニン)T(チミン)G(グアニン)C(シトシン)の4種類の文字がずらっとつながった文字列情報です。例えばヒトであれば23本の染色体に合計30億塩基ある。それを処理するのがゲノム科学なんですが、完全に情報科学や数学の世界なんです。私が大学生の頃って、ヒトゲノム計画が2003年に終わり2005年にチンパンジーのゲノムが出て、2007年、2008年とさまざまなヒトに近い動物のゲノムがどんどん出てきた頃なんです。「これは生物と数学が好きな人が生物のゲノム科学をやる時代がきているんじゃないか」と直感を得て、戦略的に専攻を生物に決めました。

西村 ゼミの頃からゲノム科学の分野に入って行かれたんですか?

早川 そうですね。大学生の頃からゲノムDNAの情報を使った研究をしたかったので、卒業研究はチンパンジーのゲノムを使った進化の研究をしました。なぜチンパンジーの研究から入ったかと言うと、チンパンジーが人に一番近い動物だからです。チンパンジーのゲノム情報が2005年に解読されていたので、データとして利用できました。本来はヒトのモデルとしてチンパンジーを研究するんですけど、一番生物学的な情報が蓄積されているヒトをモデルにチンパンジーの研究をすると新しいことができるだろうと考えました。

西村 動物を対象としてやっていこうとされたのですね。

早川 どちらかと言うと、生活の中に馴染みのある虫とか鳥の方が好きなんですが、チンパンジーは好きだからというよりおもしろさに気づいてしまった感じですね。

西村 いろいろできるぞっていうことですね。修士課程に入られて、そのまま研究者としてやっていこうと思われたタイミングはあったのでしょうか?

早川 誰も知らないことを解明して論文に書くという営みが楽しくて、趣味にできるぐらいおもしろかった。それを仕事にできるっていいな、と。研究者以外の道が見つからなかったんだと思います。

進むべくして進んだ研究者の道

西村 チンパンジーはちょうどデータが揃った時期で、かつ自分でも面白味を感じてそのままチンパンジーで研究が進んでいくところがスムーズだなと思いました。でも、日本では実際に野生のチンパンジーに会えないから大変ではないですか?

早川 むしろ研究で海外に行きたかったのと、インドネシアに住んでいたので赤道直下の熱帯地域への憧れっていうのがありましたね。大学生の頃からアフリカに行きたいと思ってました。京都大学は霊長類研究のメッカで、先輩がたくさんタンザニアやウガンダ、ギニアにチンパンジーの長期調査に行っており、一番長いのではもう60年になります。現地の方をアシスタントとして雇って、チンパンジーの群れを全頭識別して60年なので、誰が誰から産まれたか、家系図までできています。野生のチンパンジーの調査をするのにアフリカに行きたくて京大の霊長類学に進んだという背景がありますね。

西村 なるほど。やっぱりうまくフィットしていくんですね。

早川 後づけかもしれないですけど、そういう人生でやってきました。

西村 初めてタンザニアに行かれたのが、2010年の大学院生の頃ですか。

早川 2010年の修士1年の頃にタンザニアに行きました。修士1年からアフリカに調査に行けることってなかなかないんですが、京都大学の霊長類学や野生動物学の分野で、大学院生が海外で研究するための大型資金が取れていたんです。大学院生が海外に武者修行に行くのに、多くの支援をしてもらっていました。

西村 修士から海外に出られるのは、いいですね。

早川 京大の霊長類研究所はなくなってしまったので、こうした素晴らしい環境を古き良き時代で終わらせず、今の学生たちにも恩恵を与えてあげたいと思いながら、北大の野生動物を研究するラボを運営しています。

西村 初めてタンザニアに行った時はどんな感じだったんでしょうか?

早川 日本では柵越しにしか見られなかったチンパンジーが、タンザニアの森には柵なしで目の前にいる。日本ではチンパンジーはやっぱり特定動物といって、信頼関係ができていないと危害を与えてくる。ですので檻や柵なしでチンパンジーと同じ空間を共有するのは日本の動物園ではあり得ないんですね。でも本来野生では柵がなくて、目の前に10メートルぐらい距離をあけた先にチンパンジーがいる。この10メートルはヒトが持っている風邪をチンパンジーにうつさないように研究者側に課した義務です。マスクも当然つけます。チンパンジーと柵なしで同じ空気を吸うのは、動物園や実験施設では考えられないような空間で楽しかったですね。

西村 完全に自然な森の中ですか?

早川 熱帯林の野生のチンパンジーの住んでいる森ですが、アフリカの現地ではそこに暮らしている人たちもいます。彼らは森や森の食べ物を利用したり、時には二次林として持ち込んだ木を植えたりしているので100%天然の森ではないですね。タンザニアの場合は国立公園にして、住んでいた村人たちに移住をお願いして、その村人たちをチンパンジー研究のアシスタントとして雇用して、ヒト以外の生き物たちの森にしています。

西村 チンパンジーに来てもらっているラボと、チンパンジーがいる場所に行くフィールドとの違いなんですね。

早川 フィールドのチンパンジーとラボのチンパンジーは、やっぱり本質的に違うものがあるのを実感できます。あとは日本全国の動物園のチンパンジーも何度か訪ねて見ているので、ラボのチンパンジー、フィールドのチンパンジー、動物園のチンパンジーでやっぱりそれぞれ全然違うことを大学院生の時に体験したのはなかなかいい経験でしたね。

西村 見られる行動も違うんですか?

早川 違います。野生のチンパンジーはとにかく群れの大きさが違います。日本の動物園のチンパンジーは多くても10頭ぐらいの群れですが、タンザニアのチンパンジーは群れに60頭いました。そもそもチンパンジーは群れの動物で、オスが約10頭、メスが約30頭ぐらいと、子どもたちがいる。チンパンジーは性成熟を迎えると別の群れに出て行ってオスが残ります。メスが移動することで近親交配を避ける父系社会なので、強い上位のオスと下位のオスの順位関係がしっかりできています。なのでオス同士の連合とかケンカとか、時には下剋上みたいなことも起こると。それはかなり暴力的で、時に1位のオスが殺されるぐらいの争いにもなりますね。飼育下ではなかなかそれがつくれない。チンパンジーって、数十平方キロメートルぐらい広いところを1日で平気で移動したりするので、ラボや動物園では単純に60頭の群れを収容するスペースをつくれないんです。

西村 すごいですね。

早川 オスをたくさん飼うと、ちゃんと管理をしないとケンカが起こって殺し合いになるんですね。だから、10頭ぐらいの群れを持ってる動物園でも、実はメスばっかりという環境が多いです。つまり動物園とフィールドではチンパンジーは、全然別物です。フィールドに行くと本来のチンパンジー生態を実感できますね。1日の移動距離も10キロとか20キロとか。朝から晩までチンパンジーを追いかけるんですが、それは疲れますよ。

木の上でくつろぐマハレのメスのチンパンジーたち。不安定そうに見える枝の上でもチンパンジーにとっては憩いの場所

木の上でくつろぐマハレのメスのチンパンジーたち。不安定そうに見える枝の上でもチンパンジーにとっては憩いの場所西村 フィールドに行かないとなかなか見れない行動がたくさんあるんですね。

早川 チンパンジーは進化的に人間に一番近い動物です。人類は700万年前はチンパンジーと同じ生物で、もともと森にいました。700万年前にチンパンジーと分かれて直立二足歩行を始めて立ち上がりながら、最初は木の上で生活をしていたんだけれど、アルディピテクスという猿人のときにはだんだん降りてくるようになりました。アウストラロピテクスという猿人になってくると、サバンナに進出してくる。そうするとチンパンジーとは全く違う生活になるわけです。こういう過程を化石以外で知るにはチンパンジーを見ないとわからない。

西村 なるほど。

早川 森で暮らしているチンパンジーのことを知ると、猿人の時代のヒトの社会とか生き方を知る手がかりになるわけです。チンパンジーがつくる社会は、60頭ぐらいの群れです。もし、森で暮らしていた時代の人間の祖先も群れだとすると、飼育下のチンパンジーではかつての人間の様子はわからないんですね。

遺伝情報から進化の過程を見つめる

西村 おもしろいですね。チンパンジーの樹上生活と味覚の関係の研究もされていますが、なぜ味覚にアプローチをしようと思われたのでしょうか。

早川 ゲノムの研究に興味があるのと同時に、感覚系の研究にも興味がありました。チンパンジーは生態学研究の積み重ねがあるので、生態やチンパンジーの社会についてはよくわかっています。他にも、1、2、3、4、5、6といった数字をタッチパネルで数えることができる。こうした認知科学研究も進んでいますが、この認知的なものと、生態学的なものの双方のメカニズムについて、当時新しかったゲノム科学の手法で明らかにしたいと欲張りなことを思っていました。

ゲノムがわかるとそこに刻まれている数万個の遺伝子の塩基配列がわかります。ただその塩基配列がどんな機能を生み出しているかは、簡単にはわからないんです。認知的な能力や神経科学は、神経細胞の複雑なネットワークからつくられるのでゲノムから一瞬ではわからない。だから、表現型と1対1対応がつくものをゲノムから研究したいと思っていました。その一つは消化酵素や解毒酵素といった酵素系です。獣医学の石塚(真由美)先生にもインタビューをされていましたよね。

西村 はい、毒のお話を伺いました。

早川 石塚先生は肝臓の解毒酵素などをいろんな動物で比較されていますが、そういったこともゲノムがわかると解毒酵素のレパートリーがわかるんです。そのレパートリーのゲノム上の動態から外来性の毒物への適応の度合いなどが比較できます。もう一つは、感覚器の受容体。1個の遺伝子がつくるタンパク質の機能は形で決まっているので、感覚受容体も表現型とストレートに対応がつけられる。中でも一番研究が進んでいたのは視覚です。赤緑青の3種類の色覚に関係する光受容体があって、それぞれの光の吸光度によって見える色の範囲や感度の良い色のスペクトルがその遺伝子から決まるわけです。

東京大学の河村正二先生が中南米の霊長類で非常に多くの研究をされているんですが、果実食は熟した赤い果実の選択が重要なので、果実食をする霊長類にはやっぱり3色性色覚がある。だけど、緑色の葉っぱの中にカモフラージュされているようなバッタのような緑の昆虫は3色性色覚よりもコントラストに鋭敏な2色性色覚の方が有利だという研究をされました。じゃあヒトとチンパンジーはどうかと言うと、ヒト集団の祖先的な色覚とチンパンジーの色覚はそんなに変わらない。しかし現代のヒトの中には、赤緑色に対する色覚の多様性があるんですね。そこは先行研究でよくわかっているので、そこではないなと。

ですので、別の感覚系で化学受容体を考えることにしました。実は苦味の受容体が発見されたのがちょうど西暦2000年です。私が研究した頃はそれから10年ぐらいしか経っていなかったので、苦味の受容体を野生動物で研究するのはある意味フロンティアでした。霊長類研究所で私がお世話になった今井啓雄先生や郷康広先生がちょうど味覚の研究をされていたので「じゃあ僕は野生のチンパンジーで」という感じで、味覚の研究を始めたという前置きがあります。

西村 なるほど。かいつまんでいくと、ゲノムが読めても、複雑なものだと理解が大変なのでなるべくシンプルに表現されているものがいい。感覚器には比較的そういうものが多い。あと、視覚に関しては人間とチンパンジーがそんなに変わらないということですね。では味覚に関してはヒトとチンパンジーではどう違うんでしょう。

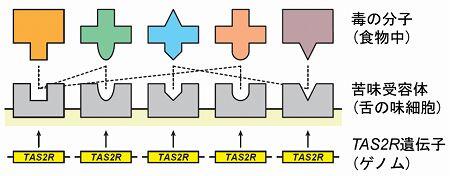

早川 ヒトとチンパンジーの味覚もそんなに変わらないと思います。甘味に関しては炭水化物を作る糖、旨味ではタンパク質をつくるアミノ酸や核酸をつくるヌクレオチドを感じます。ただ、苦味は毒物センサーで、毒は環境や食べているものによって全然違うんです。そこはヒトとチンパンジー、またチンパンジーの中でも差があって、実はヒトは苦味受容体遺伝子を26個持っていて、チンパンジーは28個持っているんですね。共通祖先のチンパンジーは28個持っているのに、ヒトでは2個減るという進化が起きている。火を使った調理などで毒を別の形で摂取しないで済む知識や文化を持ったから2個減ったという説もあるんですが、そこはあまり実証されていないですね。

苦味受容体はTAS2Rという遺伝子からつくられる。食物中の毒と鍵と鍵穴の関係で結合すると、「苦い」という電気信号が脳に送られる

苦味受容体はTAS2Rという遺伝子からつくられる。食物中の毒と鍵と鍵穴の関係で結合すると、「苦い」という電気信号が脳に送られる西村 わかっていることは、チンパンジーの方が苦味受容体が2種類多くて28個あると。ヒトは26個。

早川 種でそれぐらい変わるのはよくあることなので26と28が誤差レベルなのかどうかはちょっとわからないです。

西村 人間の中にすごく苦味受容体遺伝子が多い人がいるわけではないんですか?

早川 最大で26です。遺伝子が壊れたり変異があるので、ヒトの多様性の中でも24個とか25個とかしかない方もいます。26の苦味受容体遺伝子を完全に持っている人の方が少ないかもしれません。

西村 26がマックスで、多様性は減る方向にしか起こっていない。チンパンジーは28がマックス。

早川 そうです。味覚の分子生物学をやっている方は、約25個みたいな表現をしたりします。僕は最大で26個と言いますけれど。

西村 最大値か、中央値かが25ぐらいだということなんですね。

早川 暫定的に約25個と言われています。今や世界中の人たちのゲノムが読まれているので実際に中央値がどうなのか、民族によってどうなのかを調べたいなと思っています。

西村 チンパンジーの方がちょっと苦味について繊細な感覚を持っているかもしれない。

早川 私の研究では人間とチンパンジーの比較ではなくて、チンパンジーの中の適応を見たかったんですね。卒業研究で、日本の複数の動物園のチンパンジーで東アフリカと西アフリカ由来のチンパンジーの苦味受容体を比較したら、結構違ったことを定量化できたんです。そこで「じゃあ味覚をやろう」という感じでフィールドに入ったという流れですね。

西村 ある程度味覚の受容体が少なくても生き延びていけるということなんですか?

早川 受容体が少ないだけではなくて、同じ遺伝子でも遺伝子の配列が変わると、個体Aと個体Bでは受け取れる毒物が違う、ということが起きます。つまり機能的な多様性が生まれるということ。これは血液型のA型とB型と一緒です。A型、B型は同じ遺伝子なんですけど、ある人はA型の抗原、ある人はB型の抗原をつくるように。

西村 なるほど。話が戻りますが、チンパンジーの色覚は多様性が少ないということは、そうでなければ生きてこれなかったのかなと思うんです。でも味覚の多様性があるというのはどういうことなんですか?

早川 お腹の中に解毒酵素や腸内細菌があって消化できますよね。腸内細菌は植物の毒、代謝物質を分解してくれたりもする。もう一つは、地域適応。同じ東アフリカでもサバンナに近いところと森の奥深くだったら食べ物が違う。食べ物が違えば、当然さらされる毒物も違う。まして、数千キロ離れた東アフリカと西アフリカだったら全然植生が違うので感じるべき毒物が違うはずですね。そういったことに適応して、機能的な多様性がチンパンジーの中で生まれているのではないかという仮説を立てて検証してきました。

西村 おもしろいですね。では色覚はなぜそんなに収束するんでしょう。人間はそこまで視覚に頼らなくてもやっていけるということですか?

早川 色覚は森の中ではかなり大事ではあります。特にチンパンジー、ゴリラ、オランウータンは果実食者で栄養の多くを果実に依存しています。植物としては果実が未熟な状態ではまだ食べて欲しくない。熟してちゃんと種をつくった果実を食べてもらって、種ごと食べて運んでもらって、別の場所で種ごとウンチをしてもらって、そこで新しい木を生やす種子散布が戦略です。未熟な果実は栄養価に乏しいし毒も入っている。この時、熟した果実と未熟な果実は赤と緑ですよね。類人猿は色で熟した果実を見分けているので、もし、赤緑の識別ができなかったら、果実をちゃんと選択できない。あと葉っぱも食べますが、まして大事な光合成器官なのですごい毒がある。ですからなるべく霊長類はまだ柔らかくて赤い若葉を食べます。若葉も色が違うんですね。適切に色覚が使えないと森の中で栄養を摂っていくことができないんです。

西村 いやおもしろいですね。

早川 でも人間の場合は、そういう森の生活をやめて文化を得たので、色覚多様性があっても生存に不利にはならないんです。スーパーマーケットに行って毒のある果物は売っていませんから。

イチジクの実を食べる若いオスのチンパンジー。ギニアのボッソウにて

イチジクの実を食べる若いオスのチンパンジー。ギニアのボッソウにて西村 なるほど。焼いたり煮たりして解毒したり。もし、万が一当たってしまっても薬で解毒したりして生き延びることができるというわけですね。

早川 人間は社会で生きていますので。集団の中で赤緑の識別が難しい男性は5%ほどいますが、コミュニティの中で5%の男性の方が難しかったとしても、95%の方が対応してくれる。だから生存に不利にはならないと。それぐらいの割合を許せたのが人間のコミュニティなんですね。また、隔世遺伝するので遺伝的にもなかなか集団から排除されないですが、それは森を脱したからだと考えられています。

西村 行動と統計的な推論でわかっていることをゲノムで見るとちょっと違った精度で見えたり、これまでは見えてなかったことが見えてくることはありますか。

早川 あります。ネアンデルタール人のゲノムから、当時の感覚受容体、古代の化石から取られたDNAから古代の人の感覚がどんなものだったか、進化や多様性がいつから生まれていたのかという研究もされていますね。

西村 早川先生は進化の状況を知っていくことが研究のモチベーションなのでしょうか?

早川 それはもうストレートに、私がやっているのは進化生物学ですからね。進化を知ることがメカニズムの理解になる。チンパンジーの研究はチンパンジーを知ることにもなるし、人間を知ることにもなる。例えば人間の色覚は、かつて森に暮らしていた時代に確立したものがそのまま引き継がれているもの。そのまま引き継がれているものもあれば、引き継がれずに多様性が生まれているのもたくさんあるので、人間がどうやって森で暮らしていたかをちゃんと理解しないと、人間が持ってるゲノムレベルでの特性や感覚系は理解できないと思っています。なのでチンパンジーの研究が大事なんです。

研究対象は霊長類を超えて有袋類も

西村 ちょっと話が横にそれるかもしれませんが、先生はオーストラリアで有袋類の研究もされていますね。有袋類もチンパンジーと同じようなモチベーションで関心があるんですか?

早川 先程の苦味受容体遺伝子の数が、ヒトとチンパンジーで異なることについて、それがいつできたのかを遡る仕事をしたんですね。いろいろな哺乳類のゲノム情報が出てきたので、片っ端から苦味受容体遺伝子をゲノムから同定して霊長類の共通祖先まで遡ってみると、おもしろいことがありました。一つは類人猿とヒトの共通祖先、チンパンジー・ゴリラ・オランウータン・テナガザルの共通祖先で苦味受容体がガバッと増えるイベントがあったんです。霊長類の祖先は果実と果実の周りに寄ってくる虫を食べています。虫は重要なタンパク源です。でも私たち人間や、ましてゴリラみたいな大きい動物が野生で頑張って虫だけを食べてタンパク質を得られるかといったら無理じゃないですか。

西村 足りないですね。

早川 なので、いっぱいありふれているタンパク質、つまり森の中でいくらでもある葉っぱを食べるようにシフトした。こうしてタンパク質を得るようになったし、食べていい葉っぱと食べてはいけない葉っぱを識別できるように苦味受容体遺伝子がすごく増えたことがわかりました。

西村 なるほど。

早川 霊長類の共通祖先まで遡ってみても基本的なレパートリーは一緒で、単純にそのレパートリーがヒトに至る過程で減ってしまったりする。胎盤を持つ哺乳類まで全部遡ってもあまり変わらないんです。

西村 なるほど。

早川 しかし有袋類になってくると、ちょっと変わってくるんですね。だから、有袋類を研究せねばと思ったんです。

西村 へぇ、おもしろい。

早川 苦味受容体だけでなく、旨味受容体の研究を明治大学の戸田安香さんと一緒にしています。旨味の受容体の機能も霊長類の中でドラスティックに変わっている。それも昆虫食から葉食にシフトした頃に旨味の機能が変化しているのを見つけました。昆虫にはヌクレオチドが豊富に含まれているので、昆虫食霊長類の旨味受容体はヌクレオチドに強い感受性を持ちますが、葉にはほとんど含まれていないので、葉にも含まれているグルタミン酸に応答するよう葉食をする霊長類の旨味受容体の機能が進化しました。苦味でも旨味でも、霊長類の味覚は食への適応ですごく変わっています。

西村 なるほど。

早川 ですから哺乳類の起源までたどっていくと有袋類や単孔類あたりで変わってくるんですが、有袋類のゲノムの研究はある意味で進んでいないんですね。それは、有袋類がたくさんいるオーストラリアでしか研究が進んでないから。当時、コアラのゲノムすらまだ決まっていなかったので、2017年、はじめてオーストラリアに行きました。霊長類を知るためには、霊長類ではない動物のことも知らなくてはいけないので、霊長類の外側を知るためにシドニー大学やアデレード大学に行って、知り合った先生方から「今コアラゲノムやっているよ」「カモノハシゲノムやっているよ」と教えてもらい、一緒に味覚受容体の解析の共同研究を始めました。なので、最初はコアラをやろうとはあまり思っていなかったんですよ。

西村 じゃあ、サルをやろうとしてたんですか?

早川 霊長類は世界中にいますが現生の霊長類の北限は日本で、オーストラリアには人間以外の霊長類はいないんです。地球の過去をたどっても南半球のオーストラリアだけは霊長類がたどり着けてないんです。ちなみに霊長類は森林で適応放散した動物で、哺乳類全6千種のうち5百種類が霊長類なんですね。

西村 そんなにいるんですか?

早川 実はいるんです。暖かい森ですごく適用できた成功例が霊長類なので。森があればどこにでもいる。でも単純に大陸が離れていたのでオーストラリアには行けなかったんです。

西村 なるほど。

早川 その代わりオーストラリアのユーカリの森では、霊長類がいないおかげで有袋類がすごく増えた。

西村 木の上にいる動物として、オーストラリアではコアラがいるんですね。

コアラはオーストラリアのユーカリ林で、樹上という霊長類と同じニッチに適応した動物だ

コアラはオーストラリアのユーカリ林で、樹上という霊長類と同じニッチに適応した動物だ早川 そうです。おもしろいなと思ったのは、霊長類の代わりに樹上適応した動物がいるはずで、それがコアラなんですね。つまり、コアラはオーストラリアにおける「サル」のような存在なんです。だから、これを生態的な収斂と言いますが樹上適応、樹上性で中型からゴリラサイズにまでなれるのが霊長類だとすると、オーストラリアのユーカリ林でそれなりに大型化できた哺乳類がコアラ。現生ではコアラが1種類しかいないですが、化石では10数種類います。

西村 大きかったり小さかったり?

早川 ジャイアントコアラという大きいコアラの化石や、逆にリトコアラという小さいコアラの化石が出ていますね。それがサルっぽいと思えたので、これは霊長類学者が研究に挑戦すべきだという発想を持ちました。

西村 確かに。見た目はちょっとずんぐりしているけど、実はすごく近い。

早川 ゲノムレベルの収斂が霊長類とかコアラの間にはあると仮説を立てて調べてみると、苦味受容体はコアラで結構多様化していることがわかりました。それは木の上で利用できるのがユーカリの葉っぱぐらいしかないからなのですが、ユーカリの葉っぱってなかなかの猛毒で、利用できる葉っぱを識別できるように苦味受容体が変わっているんです。まだ調査中ですが、あとは地域差もありますね。

西村 コアラを研究する霊長類学者はあまりいないんですか?

早川 そもそもオーストラリア以外でコアラの学者自体がほとんどいないですね。

西村 大型の動物でメジャーだし、やりたい人が多いのかなと思ったんですが。

早川 意外と哺乳類の研究ってできないんですよ。哺乳類は動物園で見るもので、サルより大きいような哺乳類の研究はできないという先入観があるんです。サイエンスというのはそれなりのサンプルサイズをとって、普遍的に言えないといけないので。動物園にいる動物ってほとんど海外の生息地にいるし、実際に行ったとしても多くの哺乳類は夜行性で、警戒心も強く、野外で基本的には見れない。コアラも動物園では見るけど、コアラ自体の研究は簡単にはできるものではないというのが、オーストラリアの外の研究者の視点なのだと思います。けれど、そのゲノム情報は全ての生物に共通で、データさえあればいくらでも調理ができるので、やっぱりゲノム研究こそいろんな動物、いろんな哺乳類の研究をすべきだなと思います。コアラだってなんだってやるぞっていう感じですね。

西村 おもしろいですね。できて間もない領域なので、これからどんどん霊長類やコアラだけでなく、他の大型の哺乳類についても研究が進んでいくのかな。早川先生は最近、腸内細菌やコミュニケーションといった複雑な機構についても踏み込まれてきていると思うのですが、その展開として、味覚について研究する動物の種類を増やすのか、研究する対象の器官を変えていくのか、いかがでしょうか。

早川 私自身は霊長類や有袋類の研究者なので、感覚を支える分子の進化、遺伝子の進化をベースに研究をしてます。ゲノムだけでは駄目で、遺伝子がどう発現しているかなど、メカニズムの研究も必要だと思うんです。けれど、先ほど申し上げた通り、とにかく生体サンプルが取れない。

西村 確かに。

早川 特に中大型の野生動物の哺乳類の生体サンプルは、野外ではまず取れないんです。動物園との連携が必要なんですが、動物園にとっては実験のための動物ではない。そこで野生の環境を与えることができない飼育下のチンパンジーがどう豊かに暮らす・飼育するかを野生を知っている研究者として提案する「環境エンリッチメント」を動物園と一緒にやったり。あとは、研究をするにしても動物福祉は大事ですから、生きている動物を切り刻んだりはしませんし、接触したり行動をコントロールして研究するのもできるだけ避けたい。そうすると、例えば糞便を拾って糞でわかることを調べるとか。あとは健康診断のようなタイミングで採血をしたものを二次利用して調べています。

また、亡くなった直後のまだ細胞が生きているうちにご遺体を提供頂いて、遺伝子発現とか細胞を保存して調べることを積極的にやっています。でも「死んだらください」だと死神みたいですから。動物園の動物って市民から絶大な支持もあるので、決して死ぬのを待つのではなく、生きている間に最大限の研究して、死んだあとも研究として活かしていくという姿勢を市民に理解いただくことも必要ですね。

そういったいろいろな背景のもとで、動物園で亡くなった動物の遺伝子発現や細胞を調べていますが、感覚系、味覚系以外でもいろんな組織での遺伝子の発現や、脳の神経の遺伝子発現も調べて、コミュニケーションまで踏み込めたらおもしろいなと思っているところです。

西村 だんだん動物園に足しげく通う感じになってきますね。

早川 フィールドワークがしたいんですが、コロナで海外に行くのが難しくなったので、日本の動物園にいる動物や野生動物に目を向けて行くようにもシフトしています。札幌の円山動物園さんや登別のクマ牧場さんなど、北海道の固有の哺乳類を飼育したり保存したりしている施設の方と一緒にお仕事させいただいています。

西村 なるほど。今日お話しを伺っていて動物の理解と数学が好きだとおっしゃっていたような、ロジックの理解の両面が両立していて、だからこそ見えるものがあるというのを、うまく伝えられたらと思います。

インタビューを終えて

早川先生のホームページには次のように書かれています。

「ゲノムサイエンスが本格的な学問となったのもここ10年という、つい最近のことです。理科の教科書には、まるですべての自然現象に答えがあるかのように書かれていますが、実際の学問にはまだ正解がないことの方が多いです。そもそも正解があるかどうかもわかりません。それが学問であり、科学です。」

遺伝情報であるゲノムを読解すれば、これまでわからなかったことがわかるようになる。理論ではそうですが、それでも解き明かせない謎が生命の神秘であると私は思います。道なき道を行く、正解があるかもわからない永遠の問いかけを続ける。学問という門の奥深さに改めて目が開く思いがしたインタビューでした。

(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)

この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。

https://esse-sense.com/articles/116