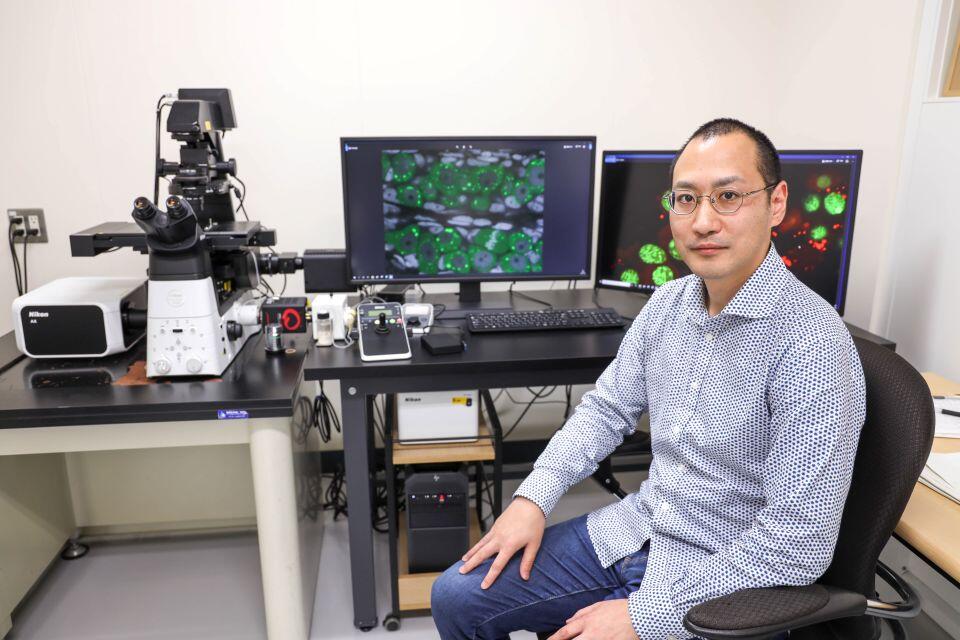

<写真>研究に使う共焦点レーザー顕微鏡の前に座る水産科学研究院 西村俊哉 助教(撮影:南波直樹)

私たちの命は精子や卵といった生殖細胞から始まり、そしてまた生殖細胞によって次世代に受け継がれていきます。そのような生殖細胞はいったいどのようにして作られるのでしょうか。水産科学研究院の西村俊哉さんは、私たちに馴染み深い魚であるメダカを使って、この謎の解明に挑んでいます。

性決定の研究から生殖細胞の研究へ

――現在の研究に興味を持つようになったきっかけについて教えてください。

西村 もともと学部生の頃には、「性はどうやって決まるんだろう」ということに興味がありました。生殖細胞との出会いは、基礎生物学研究所の田中実先生(現:名古屋大学理学研究科教授)の研究を知ったのがきっかけです。田中先生の研究室では、メダカの生殖腺の中から生殖細胞だけをなくす実験をしていました。生殖腺は体細胞と生殖細胞からできる組織なので、生殖細胞をなくすと体細胞だけの「からっぽ」な状態になります。メダカは性染色体によって性が決まり、XXがメスでXYがオスになりますが、田中先生たちは、生殖細胞をなくすことで本来メスになるはずのXXのメダカが全てオスになることを報告しました(※1)。また、今度は生殖細胞をたくさん増やしてやると、オスになるはずのXYのメダカがメスになることも明らかにしました(※2)。そこで、「生殖細胞は卵や精子を作り出すだけじゃなくて、体の性を決めているんだ」ということに衝撃を受けて、大学院は田中先生の研究室に行きました。

大学院では、生殖細胞の中ではたらく遺伝子に関する研究をおこない、その中で生殖細胞の性、すなわち、「精子になるか、卵になるか」を決めるfoxl3という遺伝子を発見しました(※3)。foxl3はメスの生殖細胞で働く遺伝子で、それを壊すと生殖細胞が精子になります。ところが、驚いたことに、精子が作られたのは精巣の中ではなく、卵巣の中であることを見出しました。これまで、生殖細胞の性は身体を構成する体細胞の性に従って決まると考えられていましたが、この発見は、周りの体細胞がメスであっても、生殖細胞が「オスになるぞ」と決めたら、精子を作り出せることを意味しています。このような生殖細胞の性の研究で学位を取得しました。こういった結果を踏まえて、「生殖細胞は受動的な細胞ではなく、生殖細胞自身の性や身体の性も決める積極的な働きを持っているのではないか?」ということを考えるようになりました。このような生殖細胞がそもそも持っている特質を明らかにしたい思い、そのためには「どうやって生殖細胞がつくられるのか」という仕組みを知る必要があると考えました。そこで、北大に助教として異動してから「生殖細胞がつくられる仕組み」の研究を始めました。

――研究室ではどのようなプロジェクトが進行していますか。

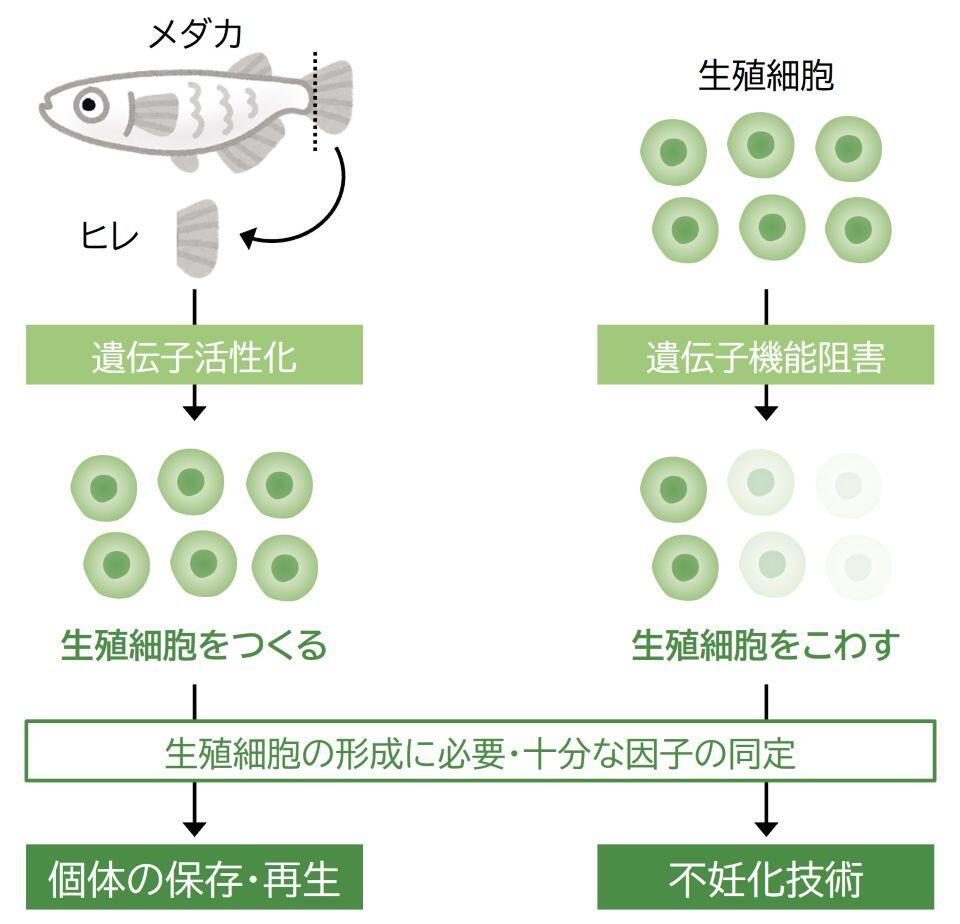

西村 現在は「生殖細胞をつくる」研究と「生殖細胞をこわす」研究の二本柱で研究を進めています。

研究プロジェクトの概要。西村さんの資料をもとに作成

研究プロジェクトの概要。西村さんの資料をもとに作成生殖細胞をつくる研究の大目標は、ヒレの細胞のような本来生殖細胞にならないような体細胞に何かを加えることで生殖細胞にしていくことです。生殖細胞ができる手前の段階では、生殖細胞にも体細胞にもなれる多能性を持った状態が必要だと考えられています。哺乳類で成功しているiPS細胞の技術を魚に適用すれば、実現が可能かもしれませんが、そもそも魚でiPS細胞の技術は確立していません。また哺乳類で確立した技術をそのまま魚に応用するのも(難しいのですが、、、)、あまり面白味がないという思いもありました。そんな中、「いいかもしれない」と着目したのが魚のヒレです。魚のヒレは切ると再生するのですが、そのときに再生芽細胞という再生に重要な細胞が出現します。実は、多能性を持った細胞で発現している遺伝子が、ヒレの再生芽細胞でも発現しているという報告があります。そこで、ヒレが再生するという魚特有の能力を利用し、再生芽細胞を使って生殖細胞をつくる研究を進めています。水産学的には、生殖細胞をつくる研究は遺伝資源の保全や個体再生といった技術に繋がります。ヒレを切っても個体は死なないので、世の中に一匹しかいない絶滅危惧種のような魚でも個体再生ができるかもしれません。

生殖細胞をこわす研究は、個体を不妊化させる技術に繋がります(※4)。個体を不妊にすることで、配偶子形成に必要なエネルギーが身体の成長に回されるため、個体が大きくなり肉質がよくなる利点があります。また、近年遺伝子組み換えの魚が作られていますが、そのような魚が流出してしまったときに、野生集団との間で交配が起きてしまう「遺伝子汚染」を防ぐ意味でも不妊化は重要です。さらに、仮腹生産技術といって飼育が難しい魚(ドナー)の精子や卵を、飼育のしやすい別な魚(ホスト)に作らせるという技術があります。その際に不妊化技術を用いてホスト側の生殖細胞をなくしておけば、効率的にドナーの生殖細胞のみを得られるようになります。

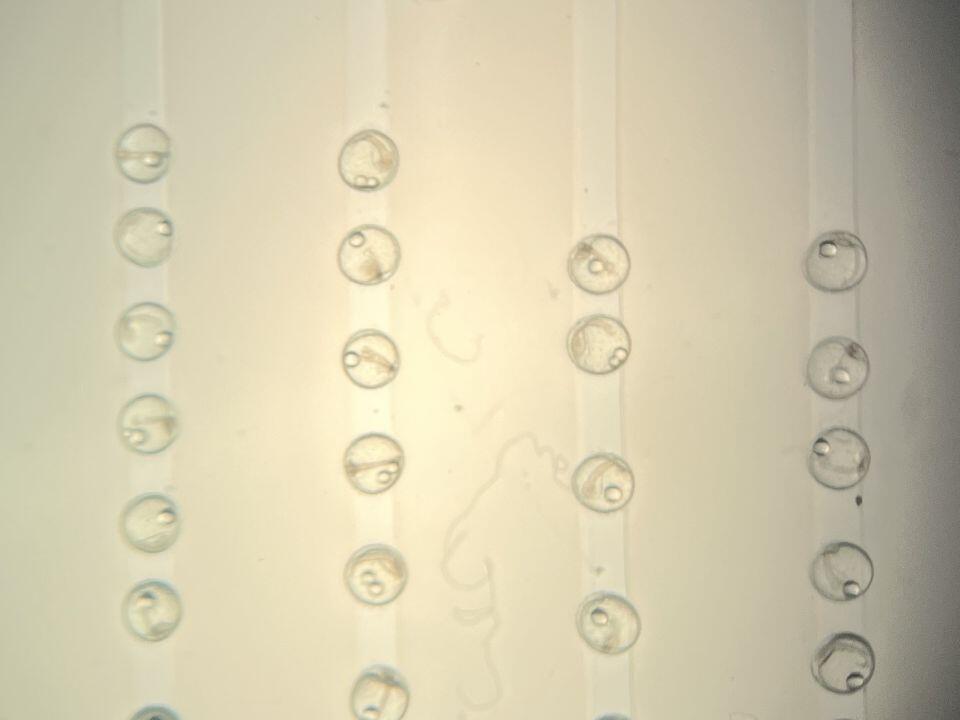

実体顕微鏡を使ってメダカの胚に顕微注入する西村さん(上)(撮影:南波直樹)。顕微注入がしやすいように溝が彫られた寒天ゲルの上にメダカの胚が置かれている(下)(撮影:佐藤丈生)

実体顕微鏡を使ってメダカの胚に顕微注入する西村さん(上)(撮影:南波直樹)。顕微注入がしやすいように溝が彫られた寒天ゲルの上にメダカの胚が置かれている(下)(撮影:佐藤丈生)2つのプロジェクトの最終目的は逆ですけど、不妊化できる遺伝子を見つけたら、それを別な種類の細胞に導入して生殖細胞をつくったり、逆に生殖細胞をつくる遺伝子を壊して魚を不妊化させたりすることで、この2つのプロジェクトを繋げて進めていきたいと考えています。

まず動け、そして考えろ

――研究を進めていく上で、大事にしていることを教えてください。

西村 やっぱり研究なので、自分が面白い・楽しいと思えることをやりたいと思っています。メダカの研究で有名な岩松鷹司先生(愛知教育大学名誉教授)にお会いしたときに「まず動け、そして考えろ」と言っていただいて、それは未だに大事にしています。「こうなんじゃないか?」という仮説があったときに、何もしなかったらそれは仮説のままですよね。まず動いて「どうなるのか」というのを見てみて、その結果をよく考えて、それから次のステップに進む。研究はそのプロセスの積み重ねだと思っています。まず動け、はその第一歩ですよね。研究に限らず大事だと思います。やってみないとわかりませんし。

メダカ学の教科書である「新版 メダカ学全書」。著者の岩松先生のサインが入っている(撮影:佐藤丈生)

メダカ学の教科書である「新版 メダカ学全書」。著者の岩松先生のサインが入っている(撮影:佐藤丈生)

――研究室の教育面で心掛けていることを教えてください。

西村 研究を通して行う教育としては問題解決能力の育成が一番大事ではないかと思っています。大学卒業後、公務員や企業に就職にすると、多くの学生は研究の世界からは離れてしまうと思います。けれども、なにか壁にぶち当たって、それをどうやって乗り越えていくかっていう能力はどこへ行っても役立つので、研究を通して学んでほしいです。そのために大事なのは、問題にぶち当たったときに、やった実験を整理してまとめてみて、そこから問題点を見出すことです。なので、今年から研究室の学生には、1週間でやった実験を週報としてまとめてもらっています。学生側としては、しんどいのではないかと思いますが、自身で問題点を見出し、研究の方向の軌道修正ができるきっかけになれば良いなと考えています。

――北大の水産学部で研究をすることの強みはありますか。

西村 水産学部には色々な魚がいるのが強みだと思います。モデル魚と言われているメダカやゼブラフィッシュはもちろんのこと、ニジマスやサクラマス、ウナギやチョウザメといった産業重要魚種もいます。僕は、メダカで基本的なことを明らかにして、それを産業重要魚種に応用していくという流れをつくりたくて、北大の水産学部はそれがやりやすい環境だと思っています。

また、魚はものすごく遺伝的多様性が高いので、モデル魚で分かったとしてもそれが全ての魚に共通するとは限りません。ですので、色々な魚を使って研究ができるという環境で、理学部とは違う新しい発見ができるのではないかなと思っています。

メダカを育てる大規模水槽システム。水槽の水は常時入れ換わるようになっている(撮影:南波直樹)

メダカを育てる大規模水槽システム。水槽の水は常時入れ換わるようになっている(撮影:南波直樹)研究とは、パッション

――研究が行きづまったときは、どのように気分転換をしていますか。

西村 うまくいかなくて凹むことはよくあって、そういう時はとりあえず飲んで、うまいものを食べて、ちょっとリフレッシュします。そうしたら次の日の朝になって、「もういっちょやってみようかな」となりますよ。二日酔いはあるかもしれないですけど(笑)。基礎生物学研究所にいたころは飲み友達がいたので、そこでリセットしながらやり続けられたような気がします。その頃の飲み友達はアカデミアに残っていて、未だに連絡を取り合います。行きづまってしまってなかなか進めない時でも、リラックスしている時に、ひょんなことからいいアイデアが生まれることもあります。それを逃さないのが大事ですね。

――研究者を目指している人に伝えたいことはありますか。

西村 研究者になろうか迷っていた頃に、研究者の先生方に「研究する上で何が大事ですか?」って聞いたことがあるんですが、結構な割合で皆さん「情熱が大事」だとおっしゃいました。「パッションだよ!」と答えてくれた先生もいましたね。何かに興味があってワクワクする感覚って、それが研究を進める上での原動力になるので大事にしてほしいなと思います。授業とか水族館で聞いたこととか、ちょっとしたことでいいので「おもしろい!ワクワクする!」と思ったことを頭の片隅に置いておいて、そのワクワク感を忘れないのが大切なのかなと思います。

研究室のメンバーと一緒に(撮影:南波直樹)

研究室のメンバーと一緒に(撮影:南波直樹)※参考

1. Kurokawa, H., Saito, D., Nakamura, S., Katoh-Fukui, Y., Ohta, K., Baba, T., Morohashi, K.-I., and Tanaka, M. (2007). Germ cells are essential for sexual dimorphism in the medaka gonad. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 16958-16963. https://doi.org/10.1073/pnas.0609932104.

2. Morinaga, C., Saito, D., Nakamura, S., Sasaki, T., Asakawa, S., Shimizu, N., Mitani, H., Furutani-Seiki, M., Tanaka, M., and Kondoh, H. (2007). The hotei mutation of medaka in the anti-Müllerian hormone receptor causes the dysregulation of germ cell and sexual development. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104, 9691-9696. https://doi.org/10.1073/pnas.0611379104.

3. Nishimura, T., Sato, T., Yamamoto, Y., Watakabe, I., Ohkawa, Y., Suyama, M., Kobayashi, S., and Tanaka, M. (2015). foxl3 is a germ cell-intrinsic factor involved in sperm-egg fate decision in medaka. Science 349, 328-331. https://doi.org/10.1126/science.aaa2657.

4. Nishimura, T., Takahashi, E., and Fujimoto, T. (2024). Sterilization of fish through adaptable gRNAs targeting dnd1 using CRISPR-Cas13d system. Aquaculture 593, 741269. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741269.

【文・写真:生命科学院博士後期課程3年(サイエンス・ライティング・インターン)佐藤丈生(取材当時)

写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 南波直樹】