<写真提供>北海道大学 CoSTEP

リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。

今回インタビューした昆虫の研究者である吉澤和徳さんの専門は、大きさわずか数ミリのチャタテムシ。吉澤さんはブラジルの洞窟に棲むチャタテムシの一種の生殖器の形状がオスとメスで逆転していることを発見し、イグ・ノーベル賞を受賞しました。赤ちゃんの頃から虫が好きだったというエピソードを持つ虫好きの吉澤さんが、なぜチャタテムシを研究するに至ったのか。そしてなぜ生殖器の形状を研究するのか、その研究から見えてくる昆虫の生き残りをかけた戦略について伺いました。

吉澤和徳

1971年新潟県出身。1999年九州大学大学院博士課程修了・博士(理学)。2000年北海道大学大学院農学研究科生物生態学体系学講座(昆虫体系学教室)助手を経て、2009年4月より北海道大学大学院農学研究院昆虫体系学研究室准教授。ブラジルの洞窟に生息するトリカヘチャタテの生殖器が、オスとメスで逆転していることを発見し、2017年のイグ・ノーベル賞を受賞。

昆虫の形がかっこいいと思っていた幼少期

西村 吉澤先生は、子どもの頃から昆虫好きだったのでしょうか?

吉澤 その通りです。ハイハイを始めたぐらいの頃から「虫が好きだった」と両親から聞いています。

西村 幼稚園や小学生の頃はどうでしたか?

吉澤 幼稚園での自由時間はもっぱら虫採りをしていましたし、小学校の遠足には網を持って行くような子どもでした。

西村 珍しい虫を探しに行かれていたのですか。

吉澤 子どもが自転車で行けるぐらいの範囲内が自分のフィールドだったので、その中で採れる虫をとっていました。

西村 徒歩圏内でも、例えば田んぼとか山がある環境だったのでしょうか?

吉澤 新潟の小千谷市に住んでいました。信濃川が真ん中に流れていて、河岸段丘になっている人口4万5000人ぐらいのまちで、ちょっと歩いて行けば山がありましたので、子どもが好奇心を満たすには十分な環境がありました。

西村 虫以外の生き物が好きだったことはありますか?

吉澤 生き物は基本的になんでも好きですが、中学高校ぐらいの時に天文にハマっていて、大学に進学する時は、昆虫に進むか天文に進むかは考えました。最終的に昆虫を選んだという感じですね。

西村 大学では何か目標とするゼミや研究があったのでしょうか?

吉澤 当時から昆虫をやるなら北大か九大というのは聞いていたのですが、北大は当時理I、理II、理IIIと分かれていて、昆虫の研究室に行ける保証がなかったのと、高校の先輩が大学院で九大の昆虫に進学していたのを聞いていたので九大を選びました。

西村 九大に進学する前と後で関心ごとは変わりましたか。

吉澤 子どもの頃からずっと甲虫(カブトムシの仲間)が好きで、当時九大におられた森本桂教授は僕が持っている甲虫図鑑の著者でもあったのです。ですので、九大に行けば甲虫の研究ができるだろうと思って行ったのですが、甲虫は人気があってすでに研究室でも何人か研究している人がいたんです。そこで森本先生に「30年ほど誰も研究していないチャタテムシを研究しなさい」と言われまして。そこからチャタテムシの研究が始まリました。

西村 チャタテムシって、あまり生活の中で注目しない虫だなと思ったのですが、研究してみたらすごくおもしろかったのですか?

吉澤 子どもの頃から研究の真似事をやっていて、そこから分類学や形態学自体が本当におもしろいと思っていたので、わりと最初の頃から楽しんでいたというか、ワクワク感を持ってやっていたっていう感じです。

西村 虫だったらなんでも大好きなのでしょうか?

吉澤 そうですね。元々どんな虫でも好きでした。

西村 中高生ぐらいの時に、カブトムシを対象にした研究はされていたんですか?

吉澤 研究というほどではないですが、高校の時は近所にある牧場で牛糞に集まったりする虫の個体数を1シーズン徹底的に調べて、優占種がどんなふうに季節によって変わっていくかを調べて標本にしたり、レポートにしたりしていました。高校の時には科学部に入っていて、部の活動としても高校近くの池の生物相調査をして、その結果を県の標本展に出しましたが、糞虫の調査自体は完全に個人プレイでした。

西村 すごいですね。こんなにまっすぐな昆虫好きの方に初めて会いました。虫をカッコいいというポイントは?

吉澤 例えばクワガタや糞虫は甲虫と呼ばれますが、いろんな形の角があってカッコいいという感覚がありました。でも今また研究を始めてみると、カッコよさの基準はいろいろと変わってきています。カブトムシやクワガタは、ある意味で特殊化が進みすぎているし、すべてがきちっと決まっている感じでおもしろみがないというか、ゆとりがない感覚。一方、チャタテムシは、ここから先、さまざまに進化して変わり得る余地が残っている。そういうおもしろみを感じています。

西村 そうか。例えばカブトムシだと大きさは違うけど角の形は一緒だからおもしろみが少ないということですか?

吉澤 いえ、どちらかというと現在の僕の興味関心が昆虫全体を通した系統進化に向いているので、昆虫の進化の末端を見るよりも、進化の初期を伺い知れるような可能性を秘めた虫の方がワクワク感が大きい、という感じですね。

西村 そうすると、もはやチャタテムシの方がカッコいいですね。

吉澤 いや、やっぱり糞虫を見ると子ども心がくすぐられるので、そこは微妙です。

西村 形のカッコよさと、生物としてのカッコよさがあるということですね。徹底的に虫がお好きであることが伝わります。研究者になろうと思われたのも、大学院に入った頃に自然に生まれてきたのでしょうか?

吉澤 博士過程に進むことは、大学に入る時にはもう決めていました。虫で食っていくのに、大学で研究を続けるか博物館に入るか、結果的に別の道に進んで趣味みたいに続けざるを得ないかはわかりませんでしたが、虫の研究をする職業に就きたいと思っていました。

西村 なるほど。ポスドクを終えてから北大に就職されたのは、そういう気持ちがあったのですね。途中、イリノイ大学にも1年ほど行っていますが、植生も昆虫も違う、もしかしたら研究の仕方も違うかもしれない中で新しい出会いや学びはありましたか?

吉澤 そうですね。イリノイの滞在期間中には、フロリダ、カリフォルニア、コロラド、アリゾナ辺りにも行って、合計3ヶ月くらいはフィールド遠征に出ていましたが、イリノイにいる間は分子系統の実験を集中的にやっていたので、ほとんど実験室でDNAを取ってシーケンスしていました。向こうは、シーケンスセンターが大学の中にあって、1サンプル100円ぐらいで解析してくれるので、データはたくさん取りました。まだ世に出てないデータもあります。

チャタテムシの不思議

西村 先生が研究されているチャタテムシは、名前を聞くと見たことがないと思うけれど、実はその辺の家にもいる虫なんですよね。

吉澤 はい、皆さんの自宅にもおそらく居ます。チャタテムシはすごく広い目で見ると、系統的にはセミやカメムシに近い仲間です。さらに少し視野を広げると、完全変態昆虫(サナギをつくる昆虫)に一番近い仲間になるのですが、形からするとどれとも違って、もっと原始的な特徴が残っている昆虫です。種の区別は、交尾器の違いが一番はっきりと見て取れますが、ただ中には見た目や色彩は違うけれども、交尾器にほとんど違いがないグループもあるので一筋縄にはいきません。

チャタテムシの一種であるPsocus bipunctatus

チャタテムシの一種であるPsocus bipunctatus西村 虫採りをすると、色や大きさが違うとか、これはトノサマバッタでこれは違うバッタというふうに、ざっくりした感覚で違いを見ます。先生が実際に形態学的に違いを見る時には、どんなことに注目することで違いが見えてくるのでしょうか?

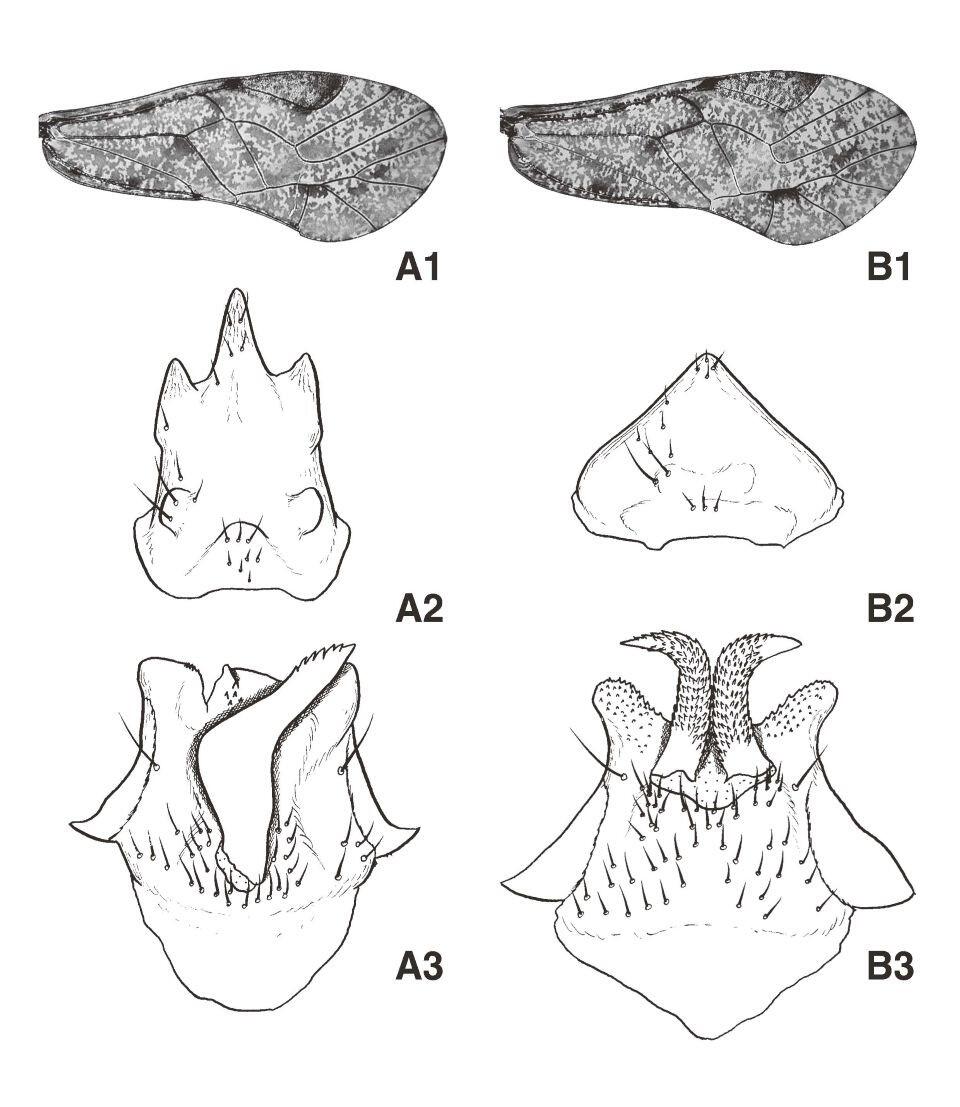

吉澤 ここら辺は、やや感覚の問題ですけれども、僕がフィールドで見ると、チャタテムシもパッと見である程度表情みたいなもので、グループや種がわかるんです。ただ、感覚としてわかっているだけで、自分がどこに注目しているのかというのは理解してない部分もあって。あとはフィールドでだいたい何を採ったかはわかっても、最終的に顕微鏡で確認しないとわからないこともあります。最終的にはチャタテムシを採ってきて、それを細かいグループに分けていく時には、翅(はね)の翅脈(しみゃく)の違いを見たり、種の違いを見る時には交尾器を解剖して見るということになります。

チャタテムシの翅と交尾器。翅(1)では種Aと種Bの違いがなかなかわかりづらいが、交尾器(2,3)で見ると違いは一目瞭然。A3に見える草刈り鎌のような突起で、交尾の際にメスのお腹にある他のオスの精子を強制的に外に出そうとしていると考えられている

チャタテムシの翅と交尾器。翅(1)では種Aと種Bの違いがなかなかわかりづらいが、交尾器(2,3)で見ると違いは一目瞭然。A3に見える草刈り鎌のような突起で、交尾の際にメスのお腹にある他のオスの精子を強制的に外に出そうとしていると考えられている西村 チャタテムシは、世界中に5,000種類ぐらいいて、日本でも200種類ぐらいいるのではないかと言われていますが、つまり5,000の違いがあるということですよね。

吉澤 そうですね。

西村 何が5,000もの違いをつくるのでしょうか。

吉澤 一番違いがはっきり見えるのはおそらく交尾器ですが、ある程度違いを見ている人じゃないと、「どこが違うの?」と思うものもあるかと。あと、僕らが形で見て違うとわかるような種は、遺伝子で見ると一般の人にもはっきり違いがわかります。遺伝子を見てみれば、チンパンジーとヒトなどよりもはるかに古い時代に分かれたやつらも、おそらく一般の人にはわからないけど僕らにはわかるといった、そんな感覚で見てるところはありますね。

西村 何か事例を出していただくことはできますか?

吉澤 例えばこのAとBで示したチャタテムシは、翅の模様は、僕もほとんど違いがよくわからない時もありますが、交尾器を見ると、こんな草刈り鎌のような構造(A3)があったり。それに対応する構造が二股に分かれている(B3)など、全然違うことがわかります。これはネパールでとってきた標本なんですが、日本の種だと、おそらくこのぐらいの違いがある2種だったらフィールドで採って、感覚としてわかりますね。

西村 翅は、例えばAとBは似ていて、見分けるのが難しいですね。でも交尾器は本当に全然違う。なぜ形がこんなに違うのでしょう。同じ種だったら、同じような形が繰り返し出てくると思いますが、ちょっとずつ変わっているのですか?

吉澤 はい、ちょっとずつ変わっています。例えば交尾器が草刈り鎌みたいな構造とそっくりなやつが日本にもいます。ただ、今度は別の部分を見てみると、A2は漢字の「山」のような形になっていますが、これが日本のやつだと、この横の突起がもう少し横を向いている。軽微な違いですが。そして、遺伝子を見てみるとネパールと日本のはちゃんと違いがある。

西村 なぜそんなことが起こるのか、よくわからないですね。進化ってなんだっけと思って聞いていました。元々は同じとこから出発するわけですよね。

吉澤 そうですね。

西村 それがある形とある形に分かれていく。一般的な感覚だと、ある形の方が生き残りやすかったという理由があると思うのですが、この場合、形が違うことは、生き残りやすさにあまり関係ないような気がします。

吉澤 生き残るうんぬんだけではないんです。オスにとってみれば、メスと交尾して自分の精子をきちんと繁殖に使ってもらうところまでやらないと、次世代に遺伝子をつなぐことができないので、あくまでも進化という文脈で言うと、生き残っても繁殖できなければ、やっぱり負けということになっちゃうわけですよね。

西村 なるほど。

吉澤 ただ、こういう細かい構造が、なぜこういう形をしているのかを説明するのはなかなか難しいです。交尾している状態の標本を確認しましたが、とんがり帽子みたいな(A2)の構造と、(A3)の草刈り鎌みたいなこの構造が交尾する時にメスのお腹を凄いギュッと挟み込むような形になるんです。その挟み込むところにオスからもらった精子を貯める袋があって、前に交尾したオスの精子を強制的に排出させて、袋の中に他のオスの精子がほとんどない状態にしてから自分の精子を入れるということを、ひょっとしたらやっているのではないか。そういうようなことで複雑な形が進化した可能性はあるなと推察しています。

一方、メスにしてみれば無理矢理お腹をぐりぐりされるのもたまったもんじゃない。メス側としても、オスの尖った構造が当たる部分のところをちょっと硬くしたり厚くしたり、いろいろと対抗的な進化をしている。そういうことをどんどん繰り返していくうちに、オスとメスがお互いがお互いを追いかけ合うような形で、変化していっているのだろうと考えられています。

西村 おもしろい。吉澤先生のホームページの中に、「分子生物学的なアプローチもいいけれど、形態学的なトレーニングを大学院生の頃にしっかりすることが重要だ」と書かれていました。違いはDNAで出るかもしれないけれども、何がどうなってその違いになっていくのか、実際にはどのように違いを保持しているのかは、形を見ないとやっぱりわからないということでしょうか。

吉澤 そうですね。少なくとも系統学では進化の道筋を調べるために分子生物学的なアプローチを使うのであって、そこで種の枝分かれの関係は簡単に精度が高くわかるかもしれまぜんが、実際におもしろいのって、形や行動だったりといった、虫自身の生き様で。そのためには「見る」ということをしていないと、本当のおもしろさはわからないだろうなと思います。

西村 こうして見ると、僕たちでもそのおもしろみがわかりますし、そこからわかることが多いなと思いました。

昆虫の性選択とは

西村 イグ・ノーベル賞をとられたメス交尾器の研究ですが、論文を読んでいて思ったのは、そもそも性選択ってなんだろうと。メス交尾器のペニス化って、つまりメスだけどオスの機能を持つということなのか、でもよくわからなくて。メス交尾器のペニス化をもたらした進化的背景は、最終的にはまだよくわからないと書かれていたのですが、まず、なぜそんなことが起きたのでしょうか?

吉澤 まずオスやメスって何だろうという話ですが、動物でいうと卵を産む方がメスで、精子を出す方がオスです。つまり配偶子が大きい方がメスで、小さい方がオス。これが生物学的なオスとメスの定義であって、生殖器がどうこうというわけではないんです。

人間を例に挙げるとわかりやすいのですが、お腹の中で、10ヵ月ほど赤ちゃんを育てるメスという立場と、精子を渡して終わりというオスでは、子どもにかけるエネルギーは桁違いに違うわけです。そうするとオスは、どんなメスを選んで子どもを残してもたいしてリスクはないわけです(注:人間の場合オスも子育てに参加するが、哺乳類の9割以上の種でオスは子育てに参加しない)。でもメスの場合は、そのオスから受け取った精子を使って、沢山のエネルギーと時間をかけて次世代を残さなきゃいけない。次世代が健康に育ってちゃんと繁殖まで達してくれる、それが続いていかないと自分の遺伝子が次世代につながっていかない。なのでメスは「このオスの子を自分が残す価値があるか」という観点でオスを慎重に選ぶわけです。

逆にオスとしてはたくさんのメスと交尾をする、また交尾をした後に、確実に自分の精子を受精に使ってもらうことが繁殖にあたっての最優先事項になります。これをどんどん繰り返していくと、例えばシカが角をつかってオス同士で争ったり、クジャクが羽をつかってメスにアピールしたりと、オスの形質が進化する。これが一般的な生物に働く性淘汰です。

トリカヘチャタテの場合、一度に渡す精子の量は、人間換算だと約300mlなのですが、どうやらトリカヘチャタテのメスはその精液を栄養として使ってるようです。トリカヘチャタテの住むブラジルの洞窟は乾燥して栄養分にとても乏しくて、他の生き物もほとんどいないような場所なんです。そんな中で、300ml分の栄養と水分を蓄えるのは、めちゃくちゃ大変なんですよね。メス側としては、栄養として使えるような精子をもらえれば、自分の生存や卵を発育させる上で有利だから、たくさんのオスと交尾してその栄養を獲得したい、となります。オスとしては、そうやって渡した精子が受精に使われず、メスの餌になってしまうだけでは困るので、メス側を厳しく見定めるようなことが起きる。どこかでオスとメスの関係が入れ替わるようなことがトリカヘチャタテでは起こっていたとも言えます。

西村 メスにおいては、ある種の栄養としての精子を繰り返しもらえるとより有利に生き残れるから、たくさんの精子を取りに行こうとする。そこでオスが他の生物のようにたくさんのメスと交尾するのとは逆転の現象が起きている。

吉澤 そうです。おもしろいのは、そこで結果的にメス側にペニスのような構造が進化する点です。つまり交尾に能動的に動こうとするアクティブな側にペニス状構造の進化が見られている。これも一つの発見だったと思っています。

西村 すごくおもしろいですね。クジャクの羽のようにオスが目立つのではなく、栄養をもらうという今までになかった戦略ですね。今までは「一番いいオスを選ぶ」だったのが、「栄養となる精子がたくさんある方がいい」となる。

吉澤 はい。たくさんの栄養を持っていると思われるオス、つまりより多くの精子を渡すオスを選ぶというメス側の選択が最初は働いていたと思われますが、そういった選択が繰り返されると、ある段階でメスが繁殖にかける投資と、オスが繁殖にかける投資が逆転することになる。すると、今度はオスがメスを選ぶという逆の行動が進化してくる。これによって、繁殖の時に働く進化の力も逆転することが起きると。

西村 この交尾器が逆転しているチャタテムシと、どのように出会ったのですか?

吉澤 元々、ブラジルのロドリゴフェレイラという洞窟の生態系を専門にしている研究者がいまして。彼はとにかく洞窟に入って、そこで見つけた生き物は全部とって帰ってくるタイプの研究者なんです。そしてチャタテムシの研究者は世界でも4〜5人ほどしかおらず、中でも洞窟に住んでいるチャタテムシを最も研究していたのが、スイスのチャールズ リーンハードという研究者でした。ロドリゴがチャールズに「名前を調べてほしい」と標本を送ったのが始まりです。

チャールズが新種として記載し、その時メス側の交尾器に変な構造があることにも気づき、論文では書いていたのですが、彼自身はその構造がどういう機能を持っているか、時間をかけて調べなかったんです。それで僕が遊びに行って標本を見せてもらって、「これ、絶対おもしろいと思う」と話をしたら、「じゃあ、おまえが研究するか?」ということになり、僕が引き継いだというわけです。

トリカヘチャタテと出会うきっかけになった研究者チャールズ リーンハード 氏と共に。チャールズ氏に会いに行き、初めてトリカヘチャタテを見せてもらった時に撮った一枚。2011年9月、ジュネーブにて

トリカヘチャタテと出会うきっかけになった研究者チャールズ リーンハード 氏と共に。チャールズ氏に会いに行き、初めてトリカヘチャタテを見せてもらった時に撮った一枚。2011年9月、ジュネーブにて西村 交尾器が逆転している生き物って、他にもいるんですか?

吉澤 今のところ見つかっていません。2014年の段階では、チョウの一種で交尾器が逆転している可能性がある例が報告されていましたが、メスに変な突起はあるけれども、それはペニスのような機能を果たしてないということがうちの修士の学生の研究で確認されて、2023年に論文として発表しました。今はっきりと交尾器が逆転していると確認されているのは、トリカヘチャタテだけです。

西村 行動だけでなく、形にまで現れているのはすごいですね。

吉澤 そうなんですよね。栄養をたくさんあげるようになることで、オスとメスの交尾に関して選ぶ力関係が逆転している生き物は他にもいるんですが、交尾器まで逆転しているのは今のところトリカヘチャタテだけですね。

小さな昆虫から見えてくる世界

西村 先生の研究の中で、シカに寄生するシラミの研究論文も拝見しました。シラミにとってシカが全環境、つまり人間にとっては地球ですが、それがシラミにとってはシカが動く地球で、それにくっついて生涯を終える。その中で、住む環境が違うことで起こる進化の違いが出てくるかもしれないと書かれていました。

吉澤 シラミはチャタテムシと近縁な仲間なのですが、チャタテムシなど普通の昆虫では、先ほどの交尾器の違いにしても、なぜこのような違いが出るかについては,あまりにも関わるパラメータが多すぎて理解するのは大変なんです。でも例えば、アタマジラミであれば人の頭で一生を終えますよね。そこに関わるパラメータは、人の頭の範囲が全てなので形の変化に関わる要因をかなりシンプルに理解できるだろうというのが、シラミに注目したポイントでした。ただシラミは標本を集めるのが大変で、なかなか研究が進んでいません。

フィールド調査の様子。2010年、6月にトルコにて撮影

フィールド調査の様子。2010年、6月にトルコにて撮影西村 論文では猟師さんについていって、解体作業をしながらシラミを獲得すると書かれていたので本当に大変だなと思いました。形の違いも、そんなに簡単に出てこないとも書かれていましたね。

吉澤 そうですね。シカのシラミはDNAで解析し、細かな形態解析の手法を使わなければできない仕事でしたね。

西村 一方で「種ってなんだろう」と思いました。種って、なんで分かれるのか。分かれる必要があるんだろうかと。

吉澤 必要があって分かれているわけではなくて、結果として分かれているというのが正解です。 例えば先ほどお話しした、オスがメスを痛めつけるような交尾器のように、構造を進化させて、さらにメスがそれに対抗する進化をする。その進化を繰り返していくと、ちょっとした初期の状態の違いが、長い時間の間に全然違う形になるわけです。あらかじめ方向性が決まっていたというよりも、お互いがお互いを強め合うような進化をしていくと、結果的に全然違う方向に向かってくというか。

西村 そして、進化する前の状態には戻らないのがおもしろいなと思いました。優位な方が生き残っていくと、どんどん種が分かれていく。だんだんと、すごい条件の位置にいないと、むしろ種として優位ではなくなっていく。それなら種分化が起こる前の方がどこでもやっていける強さがあったようにも思えてきて、じゃあ種分化ってなんだろうって思いはじめてしまったんです。

吉澤 よく種の話をしていて誤解の原因になりますが、進化ってそもそも種という集団を単位にして起こるものではなくて、個体を単位にして有利か不利かで起こるんです。 進化も淘汰も個体にとって、次世代に残せる子どもの数という尺度で有利か不利かどうかなんです。

西村 そうか。「この個体がたまたま生き残りました」の繰り返しなんですね。そもそも、種って何だろうどころか、種って存在するんだろうかって考えたりします。

吉澤 個人的には、種というのはあくまでも便利なラベルとしての存在です。一つの基準で「これが種です」という基準はないと考えています。

西村 個体のDNAを1個ずつ見るしかないということですか?

吉澤 DNAを見たとしても、やっぱり種の境目ってきれいにつけられるものじゃないんです。少なくとも、僕らが新種を見つけて記載するような仕事をしている時に、じゃあ何をもって種を決めているのかと言えば、形です。ただ、それもあくまでも形という情報から提示した仮説の一つに過ぎず、それがいろんな情報を加えることで分けられたり、統合されていくということは起こり得ます。

西村 形態学の話で、どの形に注目するかが重要だと思いました。「ここがちょっと違う」と言われても、そんなに意味がない違いの可能性もあるわけですよね。何の形の違いに注目すべきなのでしょうか。

吉澤 体内受精を行う動物一般に言えると思うのですが、交尾器がやはり一番違いが大きく出て、かつ同じ種内では変異が小さいと言えます。対抗的な進化を通じて形の違いが早く進化する一方で、オス、メスで交尾器が組み合わないと次世代が残せないという、そういった機能的な制約もあるんだろうと思います。

西村 交尾器の形の違いで分かれて、それがまた受け継がれる。チャタテムシの場合、5,000種存在するということは、結構細かく分かれていますね。

吉澤 いえ、種数としては少ない方です。甲虫(鞘翅目)、ハチやアリ(膜翅目)、ハエやカ(双翅目)、チョウやガ(鱗翅目)、セミやカメムシ(半翅目)の仲間がビッグ5と呼ばれていて、このあたりは何万種、何十万種という単位で種のいるグループです。それに比べれば、まあかわいいものです。

西村 確かに。なぜ昆虫はこうも細かく分かれるのでしょう。

吉澤 まずサイズが小さいということは、かなり要素として大きいと思います。僕らの立ってる足の下ぐらいの小さい面積でも、虫にとってみればかなり複雑な環境で、それぞれの場所に適応した虫がいるわけで。

西村 おもしろいですね。虫って、多様な環境に適応して生きているのがすごいですね。人間は全然分かれていませんが、大丈夫かなと思いますね。

吉澤 現生の人類は、起源してまだ数万年しか経ってませんから。でも、どんどん交流が進んでいるので、分かれていく方向にはいかないかもしれないですね。

西村 先生は2017年にイグ・ノーベル賞を受賞されてますが、イグ・ノーベル賞を取られことでのメリットは何かありましたか?

吉澤 僕らの研究でノーベル賞はどう頑張ってもとれないので、「チャンスがあればイグ・ノーベル賞はとれないかな」と思っていました。そういう意味では嬉しかったですね。個人的な喜び以外のメリットはほとんどありませんでしたが、こんなふうに研究の内容を知っていただく機会が増えたのは良かったです。

西村 自己推薦ですか?それとも他薦なんですか?

吉澤 具体的な選考過程はわからないですが、自薦はしてないです。

西村 じゃあ誰かが見つけてくれたんですね。

吉澤 僕のやった研究に関しては、有名な雑誌に載せることができたし、当時は結構バズっていたので目につきやすい状況にはなっていたと思います。

西村 日本人はちょっと変わった研究の成果を出すことが多いのもおもしろいなと思います。先生にとっての一番虫の好きな部分って、性選択という仕組みでしょうか?

吉澤 昆虫はなんでこんな多様になったんだろう、ということが今現在一番興味がある部分です。そういう意味では、性選択の仕組みにも興味があります。

西村 2019年から、新規形質の進化プロセスの解明という科研のプロジェクトを始められていますが、他にないような形質に注目をされていくのですか?それとも、全く違うテーマで進められていくのでしょうか?

吉澤 そうですね、形の機能や進化が今の僕のメインのテーマになってきています。これまで分子系統もやってはいたんですが、ゲノムの時代に入り、なかなか一人でできるような研究ではなくなってきたので。

西村 やっぱり自分で形を見たい、ということでしょうか?

吉澤 そうですね。自分で理解できていないデータを論文に書くということができない性分なんです。自分でDNAを増やして、それを読む旧来の分子系統の研究は、データの中身まで自分なりに解釈して論文を書いたのですが、それがバイオインフォマティクス(注:生物学(biology)と情報学(informatics)の融合領域のこと)の世界になってくると、もう個人で理解できる範囲を出てしまうと思って、再度方向転換して形に戻りました。

西村 むしろ一個体をちゃんと形から見る方向に研究を振られてるんですね。今日はチャタテムシのおもしろみが垣間見えたインタビューでした。

インタビューを終えて

「一寸の虫にも五分の魂」と言いますが、昆虫には人間の想像もつかない進化を遂げているものがあります。これまで名も知らなかったチャタテムシですが、受け継いだ遺伝子を次の世代に繋げる裏に熾烈な戦いともいうべき生きる物語が繰り広げられていること、そしてそれが形として現れていることがとても興味深いインタビューでした。

(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)

この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。

https://esse-sense.com/articles/130