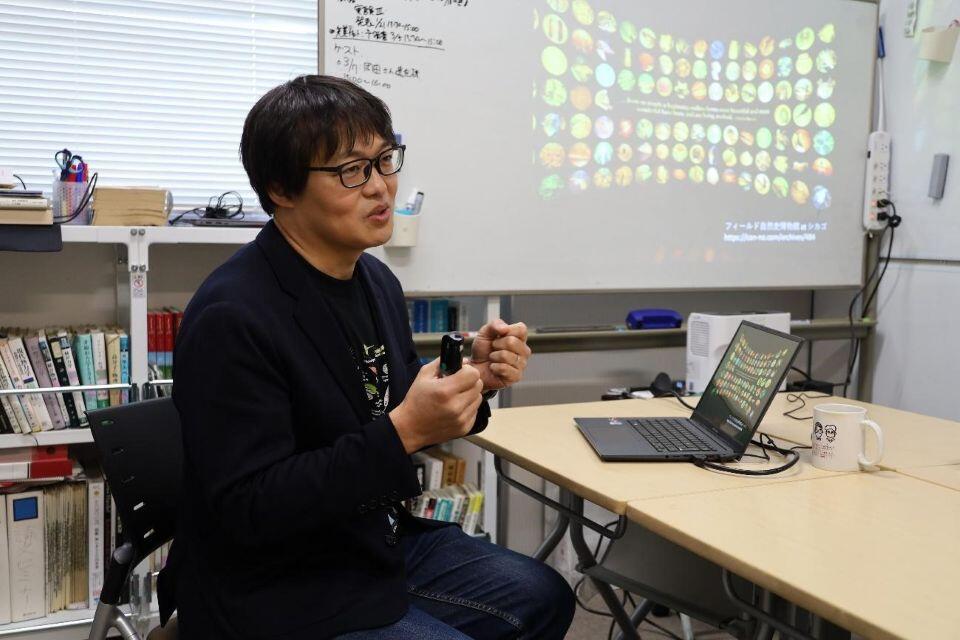

<写真>電子科学研究所 西上幸範 准教授(撮影:広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)

顕微鏡を覗けば、地球上のあらゆる環境に微生物を見つけることができます。そのなかにはゾウリムシやミドリムシに代表される原生生物と呼ばれる単細胞生物が含まれています。電子科学研究所の中垣研究室では、物理や数理の手法を用いて原生生物の巧みな行動機構の研究に取り組んでいます。今回は、中垣研究室の3名の研究者にお話しを伺いました。

原生生物の行動学を研究している西上幸範さんは、様々な単細胞真核生物を対象に、その行動原理を解き明かそうとしています。

あまりにも広い原生生物の世界

――はじめに、原生生物について教えてください。

西上 最初に、生物の分類についてお話ししましょう。まず、生物は原核生物と真核生物に分類されます。原核生物はいわゆる細菌類と古細菌、真核生物は私たちが生物と聞いて思い浮かべる動物や植物、カビやキノコなどの菌類が属しています。これらに加えて単細胞生物である原生生物も真核生物に属しています。

顕微鏡を覗けば、地球上のあらゆる環境に微生物を見つけることができます。その中にはこの「原生生物」が多く含まれています。驚くべきことに、遺伝子の網羅的な解析から、真核生物の遺伝的多様性のほぼ全てが原生生物だとわかってきました。このような遺伝的多様性を背景として、それぞれの原生生物が独自の生存戦略を獲得していることが期待されますが、その行動にはまだ多くの謎が残っています。

――先生はどの原生生物を研究されているのですか?

西上 私は、身の回りにいるすべての原生生物を対象にしたいと考えています。大きさが小さいので日頃、意識することはありませんが原生生物はいつでも手の届くところにいます。また、室内だけでなく、一日の中でも状況が刻々と変化する野外で生存しています。それぞれの細胞が暑さや寒さ、雨や雪といった自身のおかれた環境に対応し生をつないできました。単細胞真核生物が誕生してから21億年程度が経過したと考えられていますが、その進化の歴史のなかで私たちヒトのしらない独自の生存戦略を獲得していることが期待されます。

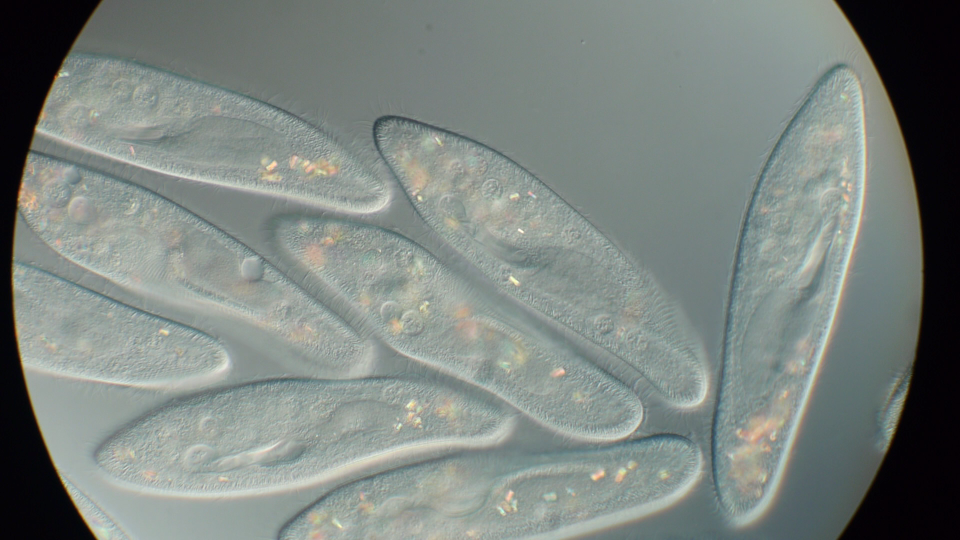

ゾウリムシ(提供:電子科学研究所 谷口篤史)

ゾウリムシ(提供:電子科学研究所 谷口篤史) テトラヒメナ(提供:電子科学研究所 谷口篤史)

テトラヒメナ(提供:電子科学研究所 谷口篤史)私は、そのような原生生物の生存戦略や行動様式を明らかにしようと研究しています。さらに、この研究が人間が生きていく上でヒントになるのではないかと考えています。

――原生生物は、広く研究されているのでしょうか?

西上 実は、多種の原生生物を対象とした研究をしている人は世界的に見ても珍しいんです。その理由は、多くの原生生物は培養が難しいからです。そのような中、中垣研究室研究員の谷口篤史博士はひとりで100種類程度の原生生物を維持しています。彼はフィールドから原生生物を採集し、さらに細胞生物学的な実験に使用できるよう単離培養株を確立しています。学生さんにも彼の方法を学んでもらいながら研究を進めています。このような基礎的な技術が私たちのユニークな研究を支えています。

物理・数理を活かして、生物学に挑む

――どのように原生生物の行動の謎を解明しようとしているのですか?

西上 中垣研究室は正式には知能数理研究分野といます。また、理学部生物科学科(高分子機能学)の協力講座として学部教育に参画していて、そこでの研究室名は物理エソロジー研究室です。エソロジー(Ethology)とは、「行動学」のことです。この名称が示す通り、物理や数理の手法を用いて、謎に包まれた原生生物の行動を解き明かそうとしています。

――西上さんは、どのような物理的・数学的なアプローチをされていますか?

西上 例えば、繊毛虫の行動について、流体力学を用いたアプローチを取りました。彼らは、固体と流体の境界に集積します。この行動は、固体と水の境界である川底などに付着する餌を安定的に捕食するのに有利なためだと考えられます。実験と流体シミュレーションの結果より、このような生存のための行動は細胞形状と運動装置の力学応答により説明できることを明らかにしました。

――今後の目標をお聞かせください。

西上 個々の原生生物の行動研究を通じて原生生物行動学という分野が一つの研究分野として確立できるように頑張りたいです。また粘菌の研究でイグノーベル賞を2度受賞された所属研究室教授の中垣先生がこれまでになされてきた研究の哲学を引き継いで、さらに発展させられるように努力していきたいと思います。このような活動を通じて研究者の方はもちろん一般の方にも原生生物の面白さが伝わるととてもうれしいです。将来的には、多様な原生生物の行動が、私たち人間の社会に役立つ発見をもたらしてくれるかもしれないと期待しています。

物理エソロジー研究室の先生方(中央:西上准教授)(撮影:齋藤有香)

物理エソロジー研究室の先生方(中央:西上准教授)(撮影:齋藤有香)【聞き手・文:国際感染症学院博士後期課程1年(サイエンス・ライティング・インターン)坪智也(取材当時)】