<写真>薬学研究院 の中川真一教授。愛用の実体顕微鏡の前で(撮影:齋藤有香)

生物は、DNAに書き込まれた遺伝情報をRNAにコピーしたのち、RNAの情報をもとにしてタンパク質を作り出しています。このような遺伝情報の流れは、セントラルドグマと呼ばれ、ほとんどの生物に共通した一般原則として知られています。しかし、中にはタンパク質の情報をもたないRNAも存在し、それらはまとめて「ノンコーディングRNA」と呼ばれています。2024年のノーベル医学・生理学賞はノンコーディングRNAの一種であるマイクロRNAの研究に贈られ、この研究分野があらためて大きな注目を集めています。ノンコーディングRNAは、体や細胞の中でいったいどのような役割を果たしているのでしょうか。ノンコーディングRNAの機能解明に挑む薬学研究院教授の中川真一さんに、その歴史や、研究の最前線についてお話を伺いました。

ノンコーディングRNA研究史

タンパク質をつくるメッセンジャーRNAは非常によく研究されていますが、歴史的に言うとノンコーディングRNAからRNAの研究は始まっています。例えば、細胞内でタンパク質を作る工場であるリボソームの構成成分になっているリボソームRNAや、アミノ酸を繋げてタンパク質を作るtRNAなどはノンコーディングRNAの代表的存在で、1950年代からすでに存在が知られていました。また、その後の研究によって、リボソームRNAやtRNA以外にも、長いノンコーディングRNAである長鎖ノンコーディングRNAや、ごく短いノンコーディングRNAであるマイクロRNAなどの様々なノンコーディングRNAが発見され、研究が行われてきました。このように、メッセンジャーRNAのように遺伝情報を仲介するRNAだけでなく、RNAそれ自体として機能するRNAがあるということは、RNAを研究している研究者の間では昔からよく知られていました。

2000年以降に次世代シーケンサーと呼ばれるDNAやRNAの配列を大量に解読することのできる装置が登場して、「DNAのうちどのくらいがRNAとしてコピーされているか」ということがわかってきました。その中で、ノンコーディングRNAとしてコピーされるRNAが数多くあることが分かり、一気にこの分野が注目を浴びるようになりました。特に、マイクロRNAや長鎖ノンコーディングRNAがDNAからたくさんコピーされていることがわかり、ノンコーディングRNAの研究が盛んに行われるようになりました。

2024年のノーベル医学・生理学賞は、マイクロRNAを研究してきたVictor AmbrosさんとGary Ruvkunさんに贈られました。僕は、マイクロRNAを発見したVictor Ambrosさんの研究が本当に大好きで、講義の中でも紹介しています。マイクロRNAとほとんど同じ分子メカニズムで働くRNA干渉というものがあり、2006年に既にノーベル医学・生理学賞を受賞し、遺伝子の機能を解析するのにとても良いツールとして広く使われています。しかし、RNA干渉の方が先にノーベル賞を受賞したことについては、基礎研究が置き去りにされたと感じる研究者がとても多かったです。そういう意味で、今回のマイクロRNA研究のノーベル賞受賞は、RNAの研究者としてすごく嬉しいです。

発生生物学者、ノンコーディングRNAに魅了される

僕はもともと発生生物学のフィールドの出身です。ただ、大学院を修了してポスドクに行った1990年代後半ごろ、僕は「発生生物学はもうやらなくていいかな」と感じていました。その一番大きな理由は、その当時ヒトやマウスなどの脊椎動物の発生を制御する重要な遺伝子は、だいたいショウジョウバエを使った研究で先に見つかってしまっていたからです。ひたすら力業で研究したら、ショウジョウバエの解析から見つかっていた遺伝子が脊椎動物でも見つかっていました。確かにそれを研究すれば面白いのですが、僕としては、まだ誰もやっていない、新しいものを見つけたいという思いがすごくありました。

ポスドク時代は眼の神経回路の形成に関する研究をしました。オタマジャクシからカエルになるとき、眼が前に来て立体視ができるようになります。これに伴って、左右の眼からの視覚情報が統合されるように神経回路のパターンが変化するのですが、この現象に関与する遺伝子は見つかっていませんでした。結局、その遺伝子は見つけたんですが、既に機能がよく知られているEphrin-Bという遺伝子でした。その後、日本に帰ったときに、網膜の研究をはじめました。網膜には光を受容する視細胞があって、その奥に神経細胞があるんですが、これらの視細胞と神経細胞が層状に並んでいます。そこでニワトリの網膜を対象に、網膜の層構造の形成に関わる遺伝子を探しました。しかし、これも既に機能が知られていたWnt2bという遺伝子だったんです。結局、興味のある生命現象から研究を始めても、新しい遺伝子は見つからなかったんです。

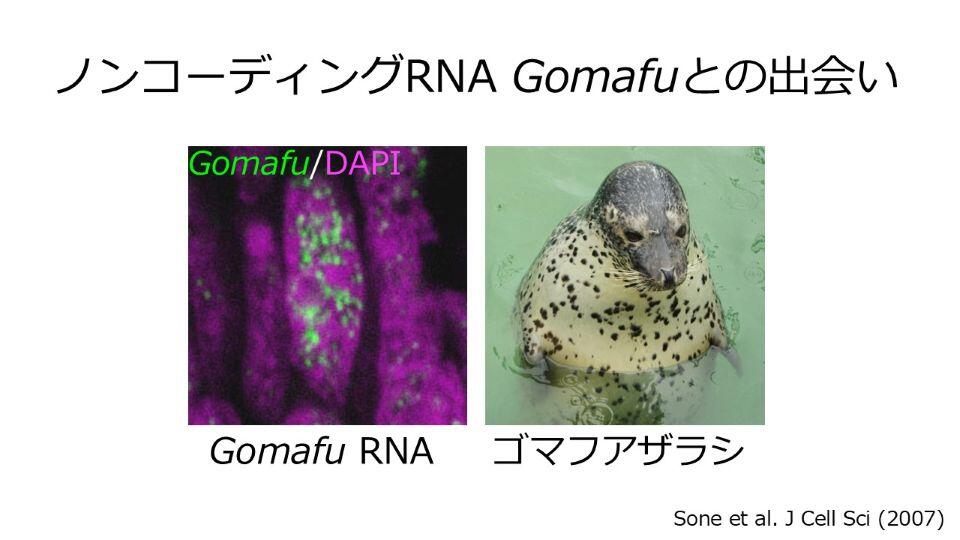

そこで、最初から新しい変な遺伝子を調べることにしました。その頃、細胞1個だけを取り出して解析することで、数が少ない特定の細胞のみ活性化されている遺伝子を調べられる技術が使われ始めていました。そこでこの技術で、網膜に含まれる様々なタイプの細胞で、細胞タイプ特異的に活性化されている遺伝子を調べてみました。そうすると、機能がよくわからない遺伝子が色々見つかってきたのです。それらの遺伝子のメッセンジャーRNAのシグナルを顕微鏡で観察していたときに、他のRNAと全然違う見え方のRNAがありました。それが後にGomafuと名付けたノンコーディングRNAです(※1)。そのときの僕は、ノンコーディングRNAのことは全然知らなかったのですが、その見え方がとても綺麗だったのでGomafuのことがすごく気になったんです。ノンコーディングRNAというもの自体が不思議だったし、そのうえGomafuはショウジョウバエには無い遺伝子であることも僕の中では非常にポイントが高くて、そこからノンコーディングRNAの研究を始めました。

ノンコーディングRNA Gomafuの説明に中川さんが使っているスライド。左の画像は細胞内のGomafu(緑色)の局在を共焦点顕微鏡で調べたもの。細胞内でDNA(紫色)が存在する「核」という領域にGomafuは局在している。Gomafuという名前の由来は、RNAのシグナルの見え方がゴマフアザラシの斑点と似ているから。Gomafuの画像はSone et al J Cell Sci 2007より引用(※1)。ゴマフアザラシの写真は中川さんが撮影(提供:中川真一)

ノンコーディングRNA Gomafuの説明に中川さんが使っているスライド。左の画像は細胞内のGomafu(緑色)の局在を共焦点顕微鏡で調べたもの。細胞内でDNA(紫色)が存在する「核」という領域にGomafuは局在している。Gomafuという名前の由来は、RNAのシグナルの見え方がゴマフアザラシの斑点と似ているから。Gomafuの画像はSone et al J Cell Sci 2007より引用(※1)。ゴマフアザラシの写真は中川さんが撮影(提供:中川真一)天然の「解毒剤」の発見

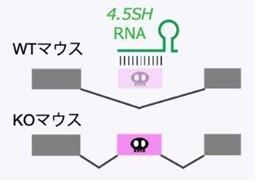

ノンコーディングRNAの研究を始めてからは、マウスを使って、特定のノンコーディングRNAを持たないマウスを作製して解析していました。しかし、どのノンコーディングRNAを欠損してもマウスに大きな異常は出てきませんでした。そのような中で、4.5SHというノンコーディングRNAを持たないマウスは、産まれてくる前に死んでしまうことがわかりました(※2)。詳しく調べてみると、4.5SHを持たないマウスでは、SINE B1という配列が遺伝子の中に入った状態でメッセンジャーRNAとしてコピーされてしまい、正常なタンパク質が作られず、マウスが死んでしまっていました。つまり、4.5SHはメッセンジャーRNAから、SINE B1という配列を取り除くはたらきをしていたんです。言うなれば、SINE B1という「毒」になる配列に対して、4.5SHがマウスの体内で天然の「解毒剤」として機能することで、マウスは生存できていたんです。

4.5SHを持たないマウス(KOマウス)では、「毒」になりうる配列がメッセンジャーRNAに挿入されてしまう(引用:北大プレスリリースより。一部改変)

4.5SHを持たないマウス(KOマウス)では、「毒」になりうる配列がメッセンジャーRNAに挿入されてしまう(引用:北大プレスリリースより。一部改変)4.5SHはマウスやラットなどのげっ歯類にしかないノンコーディングRNAで、SINE B1も同じくげっ歯類にしかありません。だから、その毒を治すための解毒剤を同じ動物種が持っているというのは、話としては非常に辻褄が合っているんです。生物は本来それぞれ特有の大事な性質や遺伝子を持っているはずです。しかし、分子生物学では、多くの研究者が、大事な遺伝子は生物間で共通していると思って研究しています。そういう意味で、ある一部の動物種にしかない遺伝子が、その動物の生存に必須だったというのは衝撃的でした。

研究者は十人十色

研究をやっていると、不思議な縁を感じることがあります。4.5SHは1970年代に北大薬学部出身の原田文夫さん(旧:金沢大学がん研究所 教授)によって発見されました。また、たまたま僕が熊本大学に行ったときに、新学術領域研究で同じ計画班に所属していた荒木喜美さん(熊本大学生命資源研究・支援センター 教授)に4.5SHの話をしたところ、4.5SHを持たないマウスを作ってもらえました。また、たまたま僕と同時期に理研にいて知り合いだったのが縁で、芳本玲さん(現:摂南大学農学部 准教授)に、SINE B1がメッセンジャーRNAに挿入されているのを見つけてもらいました。原田先生が見つけた4.5SHがまさかこんな機能を持っているとは思わなかったし、荒木さんや芳本さんと出会ったときにも一緒に研究をするとは思っていませんでした。まさに伏線が回収されるというか、研究を長期的に続けていたからこそわかった、研究の面白さだと思います。

僕は「何かこれをやりたい!」っていうのが強くあって研究していたわけではなくて、何でもいいから新しいものを見つけたいと思って研究していました。だからサイエンスの進め方としてはあまりよくないというか、論理的ではないんです。「行き当たりばったりな研究は良くないんじゃないの」と言われたりもしましたが、4.5SHの研究のように、こういうものを見つけたいなと思っていた対象に、この歳になってようやく出会えたと思っています。

僕がやってきた「競争を避ける」とか「人のやっていることはやらない」というやり方は、たまたま僕の性格に合っていただけで、みんながそうすればよい、とは思いません。ある人にとって最善の選択は、他の人にとっては最悪な選択である、というのはよくあることです。一人ひとりベストのやり方は違いますし、「これやっておけばうまくいく」なんていう王道もないかと思います。誰かを見てなにかを目指すのではなく、「自分は何が好きか・何が合っているか」ということを大切にしてほしいです。

※参考

1. Sone, M. et al. The mRNA-like noncoding RNA Gomafu constitutes a novel nuclear domain in a subset of neurons. J. Cell Sci. 120, 2498-2506 (2007). (Gomafuを発見した論文)

2. Yoshimoto, R. et al. 4.5SH RNA counteracts deleterious exonization of SINE B1 in mice. Mol. Cell 83, 4479-4493.e6 (2023). (4.5SHの機能に関する論文)

【文:生命科学院博士後期課程3年(サイエンス・ライティング・インターン)佐藤丈生(取材当時)

写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】