移りゆく環境が野生動物に与えるインパクトを考える

北方生物圏フィールド科学センター 教授 揚妻直樹

リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。

「野生動物が増えすぎているから駆除する」という言葉を耳にすることが増えました。また、野生動物が農作物を荒らすことについて、「里山が荒廃し、食料がないために人里に降りてくる」という説も語られます。しかし、「増えすぎている」と語る根拠になるのはどの時代と比較してのことなのか、曖昧に感じたことはないでしょうか。今回は、生態系の変遷を長い時間軸の中で捉えることで、人間活動による環境改変が野生動物に与える影響について研究を続けている揚妻直樹さんのインタビューをお届けします。

揚妻直樹

宮城県・仙台市出身。北海道大学北方生物圏フィールド科学センター副センター長。1989年より森とヤクシマザルを、1998年よりヤクシカの研究を始める。北海道大学に勤務しはじめた2000年以降は、北海道の野生動物も研究対象にしている。屋久島と北海道を主なフィールドに哺乳類の生態を森林環境との関わり合いから研究し、生態の適応の解明を目指している。著書に「霊長類生態学」(杉山幸丸編著:京都大学学術出版会)、「世界遺産屋久島」(大澤雅彦・田川日出夫・山極寿一編著:朝倉書店)、「日本列島の野生生物と人」(池谷和信編:世界思想社)などがある。

動物の生態と進化に興味があった少年時代

西村 揚妻先生は中高生時代、どんなことに興味があったのでしょうか。

揚妻 小学校に入るあたりから家にあった動物図鑑を見たり、テレビ番組の『野生の王国』を観て、「動物が動く様がおもしろいな」と思っていました。あと『先祖を訪ねて億万年』ほか3冊のマンガシリーズはボロボロになるまで何度も読んでいたのが原体験だった気がします。

その後、中学生の時に教育実習できていた理科の先生がブルーバックスの『生命の科学』をくれたので、それを読んだり。カール・セーガンが監修した『COSMOS』という宇宙から進化までを扱ったテレビ番組を見て、科学に惹かれるようになっていきました。

高校の頃も、『サイエンティフィック・アメリカン』の日本版である『日経サイエンス』という一般向け科学雑誌を読んだり、大学1年生の時には神経行動学が専門の嶋田一郎先生がゼミを開いてくれていて、そこで『行動生態学』というクレブス・デイビスの本に出会いました。

当時、日本では動物行動学は黎明期でした。東北大学の教養部にいらした嶋田先生はハエの味覚に関する神経生理学的な研究をされていました。それと並行してショウジョウバエの採食行動の研究も進めており、行動生態学につながる実験を大学に入ったばかりの学生たちにさせてくれていたんです。この嶋田研での体験が、決定的にこの道に進むきっかけになりました。

西村 動物そのものか、それよりも時間スケールの長い歴史的な生態学のどちらに関心があったのでしょうか?

揚妻 関心が強かったのは動物そのものだったと思いますが、物理学もおもしろい分野だなと感じました。『COSMOS』は扱う科学の範疇が広く、宇宙誕生から生物進化までを含んでいて興味をひかれたのだと思います。

西村 大学院に進学されるときにショウジョウバエの実験から、どういう変遷があったのでしょうか。

揚妻 大学に入った当初は大学院まで進学する気はなかったんです。でも、当時の東北大学では野生動物の生態研究をするのが難しいことが分かってきました。一生に一度くらいは、野生動物をちゃんと研究したいという思いから、それができそうな大学院をいくつか受けて、たまたま受かったのが京都大学の霊長類研究所(正式には理学研究科霊長類学専攻)でした。そこでニホンザルの研究を始めることになり、調査条件のよかった屋久島をフィールドにしました。

西村 その頃はシカへの興味も高まっていたのでしょうか。

揚妻 霊長類研究所の大学院の面接では、サルのことを学んだ経験もなかったので、例えばシカでならこういう研究をしたいと、研究の構想を答えた記憶があります。ただ、あそこは霊長類を学ぶのにとても良い環境がそろっていたので、無理にシカにこだわらず、サルの研究を始めました。

西村 他の動物ではなくて、シカを中心に研究を進めたいと思ったきっかけがあったのですか?

揚妻 ヤクシマザルの研究で学位をとり、ポスドクでは飼育下のニホンザルや少しですがチンパンジーの実験などもしましたが、その後、霊長研を離れて秋田経済法科大学の経済学部に就職しました。その時、「もう他の動物を対象にしてもいいかな」と思い、野ネズミやコウモリ、カモシカなどいろんな動物も手掛けるようになりました。その一つがシカでした。実際に研究してみると、シカは良くわかっているようで、実はわかっていないことがたくさんあることが見えてきたんです。

西村 東北大時代には宮城のシカのことは研究されていなかったのでしょうか?

揚妻 東北大では卒業研究として、モミの木がどんなふうに生えて、どんなふうに成長するのかという森林更新について研究しました。そのかたわら、シカの食性を研究していた助手の先生の調査にもよく連れて行ってもらい、宮城県の金華山島や岩手県の五葉山などでシカ調査を手伝っていました。でも、自身ではシカの研究はさせてもらえませんでした。自分でシカの研究を始めたのは大学に就職した後の98年からです。その年からヤクシカの研究を始めました。

西村 それは屋久島とのつながりがあって始まったのですか?

揚妻 大学院でヤクシマザルの研究を屋久島でしていたのがきっかけです。サルの調査では、識別しているサルの群れに一日中ついてまわり、行動観察をするスタイルをとっていました。その調査の最中、目の隅っこにはシカが見えていました。日本の霊長類研究者は伝統的に個体識別に基づく細かな行動観察を行ってきたので、その生態や社会は非常に詳しく分かっています。それに比べると、シカではこんな基本的なことも分かってないのかと気づかされることが多かったんですね。シカは良く知られているようで実は未知の生物だったことが、研究を始めたきっかけです。

西村 シカの行動生態学を研究対象とされる方は、今でも少ないのですか?

揚妻 日本でも外国でも多くはいません。特に日本のシカの研究の多くは、生息数を数えたり、狩猟や駆除された死体や糞などからサンプルをとって、食性や栄養状態を調べることがほとんどでした。あとはシカに食べられてしまう植物の影響の研究がとても多いです。

西村 シカはとても身近な動物なので、研究者がわりといると思っていました。行動を研究する人がシカに興味を持たなかったのでしょうか。

揚妻 そのようですね。また、シカを研究している人も、個体を区別して行動を詳細に記録しようとした人はあんまりいません。霊長類の研究者なら当たり前のことなのですが、おそらく一頭一頭、個体を区別して行動や生態を詳細に観察しないと本当のところは良く解らないという発想がないのだと思います。

西村 「多分こういうふうに行動しているだろう」と思い込まれているのでしょうか?

揚妻 そういう面はあるとは思います。また、シカの研究は東日本で盛んで、北海道から東北、関東にかけての冷温帯の落葉樹林で多くの成果が挙げられていました。そのわりに、暖温帯の常緑樹林では、シカの生態に関する情報は少なかったんです。でも、南北に広い日本列島でこれだけ生息環境に違いがあるのだから、シカの社会や生態、行動全般にも大きな違いがあって当たり前です。でも、シカの"生き物像"は、寒冷地のシカでつくられた情報が元になってきたと思います。

野生動物の個体数だけでは見えてこない実態

西村 南方熊楠研究会夏期例会・公開シンポジウム「紀伊半島の植生から考える南方熊楠の神社合祀反対運動」で、シカを「最近よく見る」とか、「昔はあまり見なかった」といった単純な情報だけをつなげて「最近増えてきた」みたいな話をすると、実態とずれてしまうのではないかと話されていましたが、そのことについて詳しく教えてください。

揚妻 野生動物の問題に関わっている研究者は、動物のことしか見てない人が多いと思います。シカは「爆発的に増加する」と言われています。今は天敵のオオカミがいないし、狩猟者も減ってきて、さらに地球温暖化で暮らしやすくなっている。だから不自然に増えすぎているという話が広まっています。でも、そこには生息環境がどう変遷してきたかという視点が欠落してきました。動物は資源に依存して増えたり減ったりするものなので、資源の歴史的な変遷を知らないと正しく理解できませんよね。

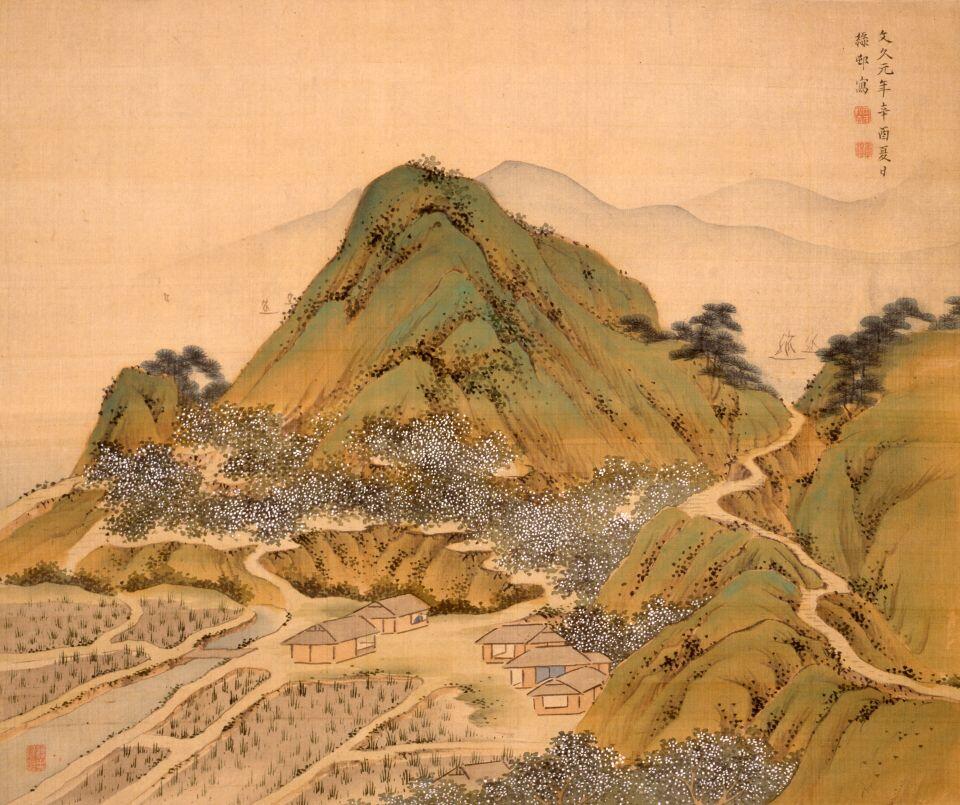

野生動物の生息環境の変遷については里山と奥山で分けてみていくと分かりやすいです。まず里山から見てみましょう。里山は人間と自然が共生するユートピアのように語られますが、まず「それは、本当なのか?」確認してみましょう。これは江戸時代の和歌山県の里山を描いた「蜜柑山図」という絵です。

密柑山図 岡本緑邨筆(和歌山県立博物館蔵)

密柑山図 岡本緑邨筆(和歌山県立博物館蔵)揚妻 この絵をみると手前に田んぼがあり、和歌山特産のミカンの林が家のすぐ周囲に植えてあります。それで、その周囲の里山というと、マツがちょぼちょぼ生えるだけのはげ山が広がっています。マツは繰り返し伐採されるような場所、地力の低いところに生える植物なんです。そのマツしか生えてないということは、相当、山が荒れている証拠です。実は、これが日本の本当の里山の風景だと思われます。

(左)西岡虎之助風景画 1911-1923推定(所蔵:西岡賢一、撮影:西岡芳文、提供:海津一朗) (右)同じ場所の現在の様子(撮影:南波興之)

揚妻 左は西岡虎之助という歴史学者が大正時代に描いた剣岩の絵です。それで彼が絵筆をとったと思われる場所を絵の構図から探してみました。そこで撮った写真が右です。そこは常緑樹の密林になっていて剣岩は見ることができません。木によじ登ってようやく見ることができ、撮った写真です。おそらく絵が描かれた当時は森などなく、剣岩までスッと見通せていたのでしょう。 近畿地方の花粉分析によると、日本で農耕が広まり、人間が定着して村をつくるようになった時期から現代までマツが増え続けており、荒れ地がどんどん広がっていったことが示されています。つまり、集落周辺にある里山は実際はユートピアというより、生物多様性に乏しく荒れた環境であり、野生動物にとってはかなり住みにくい場所だったんですね。

1960年のニュース映像に京都の里山でのマツタケ狩りの様子が残っています。そこには一面、細いマツがパラパラ生えていて、人々が松茸狩りに興じる姿が映っています。全国のマツタケの生産量は、その頃を境にどんどん減っています。マツタケは地力の低いマツ林でしか生きられません。森の土壌が豊かになると他の菌類に負けて生きられなくなります。1960年までマツタケ生産量が多いのはそれだけ里山が荒れていたからと言えるでしょう。逆にその後、生産量が減っていったのは、むしろ土壌が豊かになり、マツが減り、森林が再生してきたことを意味します。

全国のマツタケ生産量の変遷「ECTOMYCORRHIZAL FUNGI WITH EDIBLE FRUITING BODIES

TRICHOLOMA MATSUTAKE AND RELATED FUNGI 1」WANG YUN, IAN R. HALL, AND LYNLEY A. EVANS (1997)より引用

全国のマツタケ生産量の変遷「ECTOMYCORRHIZAL FUNGI WITH EDIBLE FRUITING BODIES

TRICHOLOMA MATSUTAKE AND RELATED FUNGI 1」WANG YUN, IAN R. HALL, AND LYNLEY A. EVANS (1997)より引用揚妻 『森林飽和 国土の変貌を考える』という書籍を東大の太田猛彦さんが書かれていますが、現代ほど森林が多かった時代はないということを詳しく解説しています。1960年頃まで日本人の大半は地方に住んでいて第一次産業に従事していました。周辺の山から焚木を切ってきたり、落ち葉を取って田んぼや畑にすきこんで有機肥料にしていました。私が10年近く住んだ和歌山の山奥では、石垣にいろいろな植物が生えています。でも、地元のおじいさんの話では、「子供のころは石垣にちょっとでも植物が生えていたら、全部摘んで家畜に食べさせていた。だから石垣には植物は生えてなかった」と言っていました。それだけ周囲の植物を徹底的に利用していたということです。

私はさまざまな調査地で、地元のおじいさんおばあさんに「子どもの頃に動物を見ましたか」と聞くのですが、大抵みんな「見たことがない」と言うんです。それは、それだけ里山は野生動物にとって荒れ果てた場所だったからだと考えています。

ところが、化石燃料や化学肥料が普及してくる1960年代以降、急速に里山の木や落ち葉が使われなくなっていきます。さらに産業構造も大きく変わったことで、都市部に人々が流入し、農村部の人口がどんどん減っていきます。いわゆる過疎化です。人口減少で里山に対する負荷がさらに大きく減りました。そうした燃料革命や化学肥料の普及、産業構造の変化など、日本全体の社会経済の大規模な転換によって、日本各地で時を同じくして里山の自然環境が改善しはじめ、それにより野生動物にとっても少しずつ住みやすい条件が整っていきます。

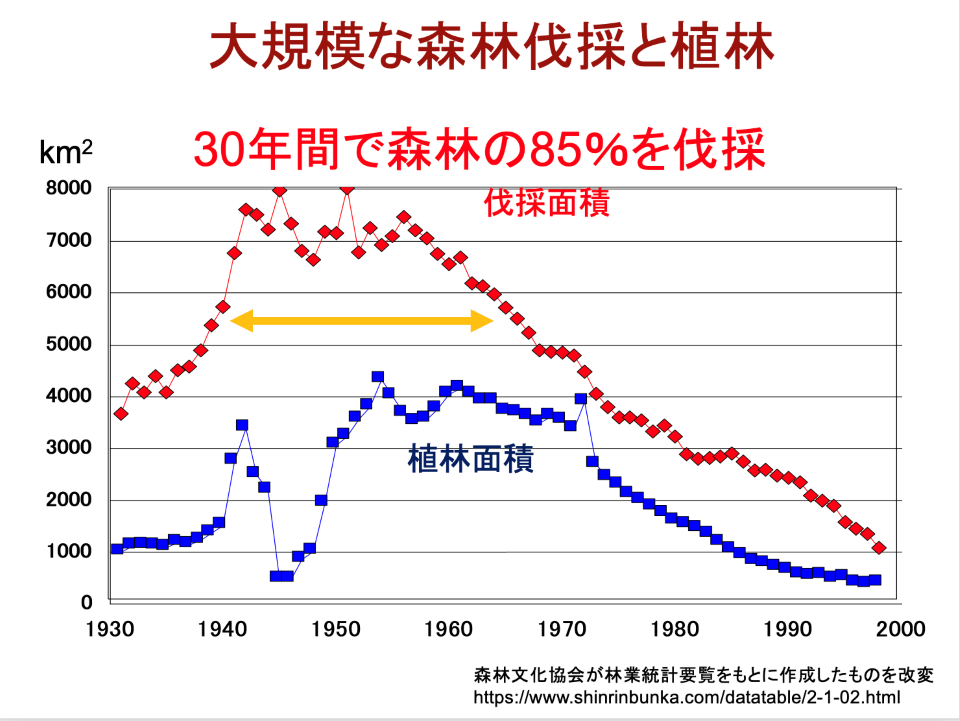

次に奥山を見てみましょう。奥山の森林開発は明治から進められてきましたが、特に戦前から1970年頃まで森林伐採が急速に進みました。伐採跡地にはスギ・ヒノキを植林する拡大造林政策が全国で進められました。その結果、ほぼ一種類から構成される人工針葉樹林に全国の森林が置き換わっていきました。

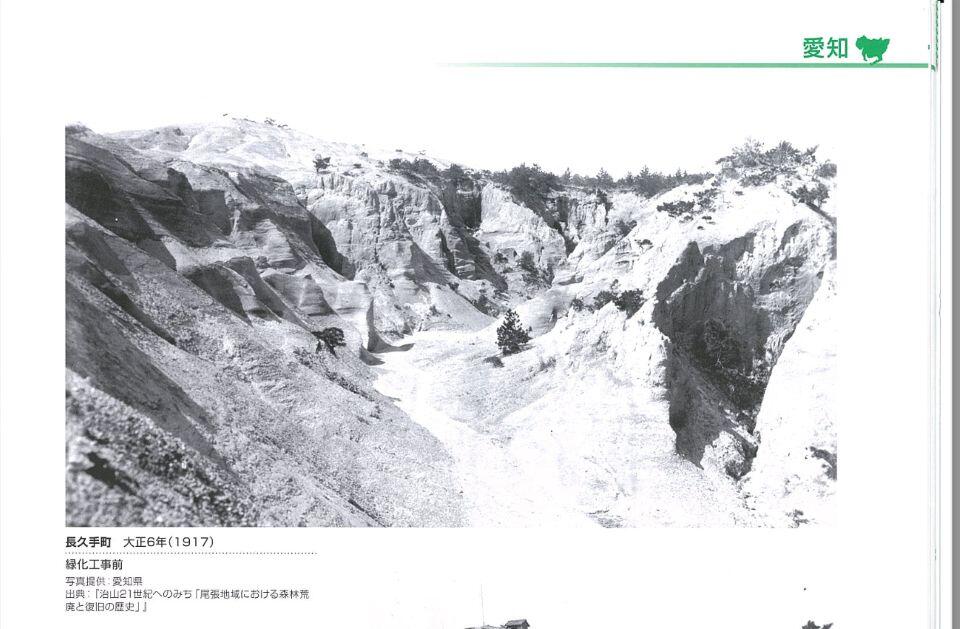

1917年の愛知県長久手町の状況。地表に植物がほとんどなく、土壌も流出しているように見える。「全国植樹祭60周年記念写真集」太田猛彦・奥敬一・小椋純一(2009)より(提供:愛知県)

1917年の愛知県長久手町の状況。地表に植物がほとんどなく、土壌も流出しているように見える。「全国植樹祭60周年記念写真集」太田猛彦・奥敬一・小椋純一(2009)より(提供:愛知県)揚妻 これはまるでどこか砂漠の国のような写真ですが、日本なんです。初めてこの写真を見た時には衝撃を受けました。でも、こんな景観が日本のいたるところで広がっていたようです。林業に関する統計データをもとに単純計算してみたら、1940年から70年の30年間で、なんと日本の森林面積の85%が伐採されていたことになりました。つまり、8割以上の野生動物の生息地が短期間で破壊されたわけです。ただ不思議なことなんですが、野生動物の研究者のほとんどが、なぜかこの事実を気にとめることがないんです。

1980年代以降は外国産の木材が自由化によって多く輸入されるようになったことで、森林伐採が減っていきます。また、伐採地の半分は針葉樹が植林されなかったため、天然林が少しずつ再生していきました。現在では林齢(森の年齢)が数十年となり、豊かな自然林に成長していると考えられます。当然ながら野生動物にとっての生息地としての機能も回復していると言えるでしょう。

1940年から1970年までの間に森林伐採が急激に進められたことがわかる

1940年から1970年までの間に森林伐採が急激に進められたことがわかる揚妻 野生動物にとっての生息環境の変遷をまとめてみます。農耕が始まって以降、人口が増え、それに伴って農地も増え、周囲の里山にはげ山が広まっていきました。でも、山の中には、まだ野生動物がたくさん残っていたと考えられます。

日本が近代化した明治以降は急激に人口が増えため、里山のはげ山化がさらに急速に広がります。でも、1960年代以降になると、化石燃料と化学肥料の普及、人口の都市集中と地方の過疎化が進行し、里山のはげ山化は収まりました。ただ、今度は奥山で拡大造林政策によって自然林が皆伐され、スギやヒノキの人工針葉樹林が広まります。そのため、野生動物は生息地の多くを失うことになりました。この時期に日本の歴史の中で野生動物が最も減少していたと私は考えています。そして今は、里山ははげ山から豊かな森に生まれ変わり、奥山でも植林されなかった伐採跡地では自然林が回復してきました。これらの豊かな森は野生動物にとっても豊かな環境なので、野生動物は個体数を回復し始めることができたわけです。ただ不幸なのは、我々が住んでいるすぐそばにも野生動物が生息しやすい環境をつくってしまったがために、農業被害やその他、人々との軋轢を起きやすくさせたということです。近年はその傾向が農地だけでなく、都市周辺にまで広がって来ました。

西村 なるほど。シカの数が激増しているというよりも、元に戻ったということなのでしょうか。

揚妻 本当にそうなのかも気になって、もともとのエゾシカの個体数を推定してみました。明治初期の10年間分の捕獲数の記録が残っていたので、ではそれだけの捕獲数を実現するためには、最低でもシカが何頭いたのかを推定してみました。そうすると当時は少なくとも50万頭から70万頭のシカがいたことがわかりました。そのころ、シカの天敵のオオカミは普通に生息していましたし、温暖化以前なので今よりも厳しい冬を乗りきる必要もありました。でも、この推定方法ではオオカミに食べられたシカの数、そして大雪など厳しい冬で死んだシカの数を含めることができていません。なので、この推定値に天敵に捕食された数と厳冬による死亡数を加えた値が実際に生息していたシカの数となります。つまり、当時のシカの数はこの推定値よりもずっと多かったことになります。

近年の発表では、北海道のエゾシカ生息数は70万頭とのことでした。そうなると、明治初期の方がシカが多かった可能性があります。遺伝子を分析することで有効個体群サイズ(ある集団において、実際に次世代へ遺伝的影響を及ぼす個体数のこと)の歴史的変化から、過去のシカの増減が推定できるのですが、最近発表された研究では、今から900年前から2500年前までの間は、今の数倍のエゾシカがいた可能性が示されていました。

日本列島の南に目を転じて、屋久島では約70年以上前にヤクシカがどのくらい生息していたのかも大雑把に試算してみたことがあります。猟師が1年間何頭シカを獲ったのかを指標に生息数を大雑把に推定したのですが、増えすぎと言われている現在と大きくは違ってはいませんでした。当時のヤクシカに関するさまざまな文献の記述を読んでみても、今と同等以上のシカが生息していたと考えられます。

他の地域の情報も総合してみると日本列島には元々シカはたくさんいたのですが、一時的に激減したことが分かってきました。シカの激減状態は大規模な森林伐採の影響が弱まる1980年代まで続いたと考えられます。それが近年、生息環境の改善に伴って個体数や分布が回復し、問題視されるようになったわけです。動植物が増えた/減った、という話はよく耳にすると思います。その時、どの時点を基準にするかが重要です。もとはたくさんいたのに、たまたま激減していた時期を基準にしてしまえば、今は不自然に増えているように見えてします。しかし、これは "false population increase"(誤った個体群増加)であるとエイミー・コリンは警鐘を鳴らしています。

このシカを含む有蹄類の激減と回復する歴史は日本だけの話かと思ったら、北アメリカでも全く同じことが起きていました。北アメリカだと、1500年頃まで45万頭ちかくの有蹄類が生息していましたが、西洋人の入植が進むと激減し、1900年頃には2、3万頭になってしまいました。その後、個体数が回復するのですが、日本と同様、増えすぎといって駆除して減らす対策がとられています。しかし、実はまだ元の7割くらいしか回復できていないのです。

ちなみに生態系にシカなどの大型の植物食動物が多すぎるかどうか判断するために、植物の生産性と植物食動物の量(バイオマス)のバランスを検討した研究が発表されています。この研究は世界規模の分析なので粗い部分がありますが大雑把な傾向が分かってきました。それによると、アフリカ大陸では植物食動物の生物量と植物生産量はバランスがとれているけれども、アジアを含め他の地域では植物生産量と釣り合っておらず、植物食動物の量が少なすぎる可能性が示されました。つまり、生態系のバランスという観点からすると、シカ類はもっと多くないといけないようなのです。非常に興味深い指摘なので、今後、さらなる検証研究が続くことを期待しています。

西村 シカ類が減ってしまったことは人間の活動範囲とそこで使われる木材の量が拡大してシカの餌になる植物が激減したということでしょうか?

揚妻 日本の研究者のほとんどは狩猟の影響のみでシカの個体数が増減してきたと考えています。でも、私は森林伐採を含め人間活動の内容と強度、その範囲の拡大がシカの激減をもたらした最大の要因と考えています。生息環境の著しい攪乱が個体数の減少と密接に関連しているはずです。

西村 狩猟者も元々は少なかったけど、一時期増えて、そこから今は元に戻りつつあるんですよね。

揚妻 たまたま1970年前後に狩猟ブームがあったみたいで、その頃に狩猟者数が突出しました。そのピーク時の1970年と比較して「狩猟者の数がすごく減っている」と主張されることが多いんです。しかし、よくよくそれ以前の狩猟者数を調べてみると、今の狩猟者の数と大した違いはありません。たまたま狩猟者がもっとも多かった年を基準に使うのはあまり適切とは言えないでしょう。

人と森と野生動物。どのように関わっていくか。

西村 おもしろい。先程の資料で、シカがいたほうが生物多様性が上がるという論考を拝見しましたが、人とシカ、人と森林というこの三者は、どのように関わっていくといいのでしょうか。

揚妻 一般に、シカに限らず植物食動物を完全に排除してしまうと、そこに生息する植物の種多様度は低下するという傾向は前から知られていました。捕食者である植物食動物がいると、植物同士の競争を緩和するので、結果的に多種共存が可能となるようです。しかし、植物を食べる動物がいなくなると植物同士の競争が激化して、その競争に負けて排除されてしまう植物種がでてくるということですね。ただ、採食の影響が強くなりすぎると、やはり消えていく種類が出てくるので種多様度が低下することも報告されています。その際、光環境を良くして、植物の生育条件を良くしてやると、植物食動物の影響が緩和されることが私たちが北海道大学・苫小牧研究林で行ったエゾシカの実験から示されています。

西村 ヤクシカは落ち葉を食べると論文に書かれていましたが、落ち葉の栄養価は低そうなのに、なぜ食べるのでしょうか。また、なぜそこに注目されたのですか。

ヤクシカの食べ物の例。照葉樹の葉や花、種子などさまざま

ヤクシカの食べ物の例。照葉樹の葉や花、種子などさまざま揚妻 ヤクシカの行動を観察していたら、落ち葉を食べていたんです。それまでのシカの研究では、殺したシカの胃の内容物や、拾った糞を分析して、食べ物を調べてきたのですが、それでは落ちていた葉っぱなのか、自分で生葉をかじったのかなかなか区別できません。植物に残された食べ跡から食べ物を調べることも伝統的に行われてきましたが、落ち葉を食べても痕跡は残りませんよね。つまり、これまでのシカの研究者は、落ち葉をどれだけ食べているのか知らなかったということです。でも、ちゃんと自分の目でシカたちがみせる自然な行動を長時間かけて観察したことで、落ち葉を頻繁に食べていることが簡単に分かりました。

これまでも断片的な証拠から、シカが落ち葉を食べることがあるとは言われていました。その理由として、他の食べ物が枯渇したため、仕方なく食べている末期状態というのが定説でした。それで、本当に森にシカが食べる植物がなくなっているのか植物調査をしてみました。そうしたら、シカのエサとしている木の葉っぱまだまだたくさんあることが分かりました。それなのにシカたちは落ちたものを食べていたんです。これはもう好んで食べているとしか言いようがありません。

それでシカが実際に採食していた場所59カ所の5m四方内に、実際に食べたもの、それは落ちたものであることが多いのですが、そこにはあるけど食べなかったものを採集し、それぞれに含まれている栄養素を比較してみました。そうすると、動物にとって質の良いものをちゃんと選んで食べていることが分かりました。なので、落ち葉を食べていた場所では、その場所で得られる食べ物の中では落ち葉が好ましい食べ物だったといえます。

意外だったのは、定説では食物に含まれるフェノール類はたくさんとると毒性を示すことがあるので、動物はフェノール類を多く含むものを避けると考えられてきたのですが、ヤクシカではむしろ積極的に食べていることが分かったことです。この結果をどう考えたらいいか、しばらく悩みました。それで、ハッと気づいたんです。我々、人間の世界では、ポリフェノールは抗酸化作用があって健康に良いとされています。ポリフェノールってフェノール類なんです。それで人間に良いものは野生動物にとっても良いものかもしれないと思いました。ヤクシカは日差しのきついところに住んでいるので、ポリフェノールの抗酸化作用で紫外線から身を守っているのかもと妄想しています。実際にフェノール類であるタンニンの効用についてはヒツジで実験されており、寄生虫を抑制する効果があることが報告されています。野生状態のシカでそのような実験をするのは難しいので、今後、飼育下のシカを使って実験もしてみたいと思っています。

西村 寄生虫といえば、屋久島の自然林内と駆除や人為的撹乱の影響が強い地域でシカにつく寄生虫の比較もされていましたよね。場所によって落ち葉をあまり食べていないこともありそうなのでしょうか?

揚妻 屋久島の常緑樹林帯ではどこでも落ち葉食いはそれなりに多いと考えています。そもそも、なぜこんなに落ち葉を食べるのかです。西日本は、元々は常緑広葉樹林が広がっていたはずで、常緑の森は中が暗いんです。だから、下層植生という森林の地面に生えている草や木の量が東日本や北日本に比べて少なくなります。そのため地面から生えている植物よりも、上から降ってくる食べ物に依存する生態を身につけたのだと考えています。また、常緑樹林では落葉樹林と違って、季節を通じて木の葉っぱがたくさんあり、落ち葉も安定的に供給されます。そうした落ちてくる資源を長期間利用できるのがメリットかなと思っています。

西村 もしかしたら、食べやすいのかも?

揚妻 というよりは、量が安定的に得られるということだと思います。常緑樹では春に葉が入れ替わる種類が多く、その時期に落葉する量が増えます。もちろん、風や同じ森に棲んでいるサルが落とす葉は常緑の森ならいつでも手に入る可能性があります。また、常緑樹林と言っても、落葉樹もある程度は混じっているので、そうした樹種は晩秋に落葉します。さらに、順次転葉といって、年中ずっと落葉する樹種もあり、いつも少しずつパラパラと紅葉を落とします。こんな風に安定して木の上から葉っぱが降って来るんです。しかも、シカは赤や黄色に紅葉した葉っぱが好きなようです。彼らが拾って食べる落ち葉の色を記録してみたら、半分くらいが赤や黄色に紅葉したものでした。

ある日、シカの行動観察をしていたら、そのシカは紅葉している木の下で落ち葉を食べました。ひとしきり食べたら、少し移動し、同じ種類の木のところでまた紅葉を食べます。その後、またちょっと移動し、別の同じ種類の木のところに行って紅葉を拾い食いします。そうして、何本か木を巡ったあと、最初に食べていた木の下に戻り、また落ち葉食いを始めました。その頃には新たな紅葉が落ちているので、それを拾って食べているわけです。こんな具合に、狭い範囲の何本かの木を日がなグルグル回りながら落ち葉を集めることもあります。その時は何てお気楽な生活と思いました。調査を続けていくと、そういうことばかりではないことが分かってきましたが。いずれにせよ、落ち葉や落ちてくる果実や種子など、上から降ってくるものに依存することで、楽に食物を得ているというのはあると思います。

西村 落ち葉と一緒に共進化してきたんですね。シカという動物を思い浮かべたら、姿形はイメージできますが、どう行動しているかは全然知らない。さらに植生がどう変容してきたのかはもっと分からない。でも、それらをセットで見ていくと、シカのことも、なぜ今自分たちの目の前にシカが出てくるのかも、同時に見えてくるかもしれませんね。

「管理」ではなく、いかに「共生」するか

西村 気候変動によって生態系が変わっていくと言われていますが、今日のお話を伺っていると、そもそも生き物たちはずっと地球の環境に適応してきたので、これからも適応していくだろうと思いました。その時に保護や管理をするという考え方ではなくて、共生するための視点が必要なのではないかと思いました。

揚妻 自然を守りたいと思った時、我々は本当の自然の姿を知らないということを自覚した方がいいです。例えば、北海道のシカは1,000年前には今の何倍もいた可能性が指摘されてますし、日本の他の地域でも同様だったかもしれません。それを知らないまま、たかだか過去40、50年くらい前の自然の姿を基準にして、生態系の管理や保全を進めると大きな間違いを犯してしまうかもしれません。でも、現状では、その程度の時間感覚、つまり人の短い人生のスパンで捉えられる程度の変化に基づいた対策がとられています。もし真に自然生態系を守るなら、もうちょっとは視野を広げて、もともとはどんな自然が広がっていたか理解する努力をしなければいけません。それが分かって初めて守るべき生態系がイメージできるようになります。逆にそれを知らないままでは、生態系を適切に守ることは無理でしょう。残念なことですが、本来の自然生態系を意識することもなく、「数十年前と比べて増えすぎたから減らすべき」という考えが世の中に浸透しています。そろそろ「本当の生態系ってどうなっていたのかな」ということに気をかけていい時期がきていると思います。もうちょっと空間的、時間的に広い視野をもった研究者が出てきて欲しいところです。

先程「シカがある程度いると植物の種数が増える」といった研究を紹介しました。じゃぁ、たくさんの植物種が生える状態が好ましいので、それを「シカ管理密度の目標」にしようと言う人もいました。確かにシカ密度と植物種数にそういう関係は見られますが、元々の自然の姿がそうだったという根拠にはなりません。科学的根拠に基づいた生態系管理が推奨されるようになりましたが、それならなおのこそ、本当はどうなのか明らかしておかないと適切な対策がとれません。

北海道大学・苫小牧研究林で行ったシカ密度を操作した野外実験区。 (左)シカを排除した林で植物が鬱蒼としている (右)シカを高密度化させた林で林床の植物が少なくなっている。どちらがもとの自然生態系の姿に近いのだろうか?

揚妻 かつての自然生態系がどうだったかという話になると「昔はシカの天敵のオオカミいてシカを食べていたから、今よりずっとシカの数が少なかったんだ」と考える人がとても多いですね。確かに捕食者はエサとなる動物を殺すので、多くの人々は感覚的にそう考えてしまうのも仕方ありません。ただ、その効果はそれほど大きくない場合も多いことが報告されてきました。

捕食者は当たり前ですが、とらえやすい個体から捕まえていきます。それはどんな個体か考えてみてください。とらえやすい個体とはエサ不足で体調を崩していたり、運動能力が低い子供や老齢個体だったりします。そういう個体って、捕食者が食べなくてもいずれ死んでしまう確率が高いわけです。つまり捕食者は放っておいても死んでしまいそうな個体を選んで食べているわけです。そんな獲物の選び方をしていれば、必ずしも捕食によってエサ動物の数が大幅に減ることにはなりません。前々からこうした指摘はされていたのですが見過ごされがちなんです。でも、こうした捕食の仕方がエサ動物の個体数にあまり影響しない理由をうまく説明しています。

ちょっと考えてみれば気づくはずですが、シカを減らしたい人間と違って、捕食者は獲物のシカを減らすメリットは全くありません。逆にできるだけたくさんいた方が簡単に捕まえられるので望ましい状況です。捕食者はなるべくエサ動物が減らさない食べ方をしているのは理にかなっていますよね。

近年、捕食者の影響として注目されているのが、捕食で数を減らすことより、死の恐怖をエサ動物に与える役割です。エサ動物には捕食者を避けるために活動が制限されたり、警戒行動など様々なコストがかかっています。それがエサ動物の行動や生態、繁殖に対し大きな影響を与えている可能性が指摘されるようになってきました。これはエコロジーオブフィアー(恐怖の生態学)と呼ばれる考え方です。

もしそうなら、その役割を果たしてきたオオカミがいない今、人間が自然生態系に対して果たすべきは、その役割を肩代わりすることになります。そうした対策が野生動物管理というか生態系保全の手法として必要になってくるでしょう。「天敵がいなくなった原因は人間の責任なので、代わりに駆除して数を減らすべき」と考えている人も多いと思いますが、それよりも、怖がらせる機能を補うことのほうが、本来の自然に近い形で生態系を守ることができるのではないかと思うようになりました。

ただし、屋久島のようにもとから天敵がいない自然生態系もあるので、そういった天敵の役割が豊かな生態系をつくるのに必須というわけではないことに注意が必要です。生態系のあり方は本当に多様なので、地域ごとにその特性に合わせた対策をとることが大切です。現状のような全国一律の生態系管理策には違和感を覚えています。

もう一つ、野生動物には農業被害問題が必ずついてまわります。先程示しましたが、我々はこの数十年間にわたって、農村の環境構造を野生動物に被害を出させやすいように変化させ続けてきました。そのため、どんな対処療法も効きにくくなっています。農地周辺の環境を改善しないままでは、いかに追い払おうと、駆除しようと、防獣柵を巡らせようと、なかなか効果に結びつかないでしょう。安心して農業が営めるようにするには、獣害対策として景観レベルで環境構造をしっかり修正することが必須と考えています。

「荒れた里山を豊かにしよう」という里山保全活動が全国で進められてきました。その時、ちょっと野生動物のことも気にしてもらいたいんです。豊かな里山って野生動物にとってもすごく魅力的な場所です。自分たちにとってステキな自然は野生動物にとってもステキなんです。もしかしたら今はたまたま、そんなに動物がいなくても、いい環境を用意してあげれば、10年後、20年後にたくさんの動物が棲むようになるでしょう。そもそも時代を遡れば、そこは野生動物の生息地だったわけで、住める条件は整っています。何の配慮もしないで里山保全をしてしまうと、人間と野生動物の軋轢を引き起こさせる原因になるかしれません。里山の手入れをする時は、人間にとっても野生動物にとっても不幸な未来にならないように先を見据えて考えて頂きたいのです。

日本での野生動物による被害対策はいかに駆除圧をかけるかに執心してきた歴史です。でも、なかなか思うような効果は得られていません。一方で、そんなに駆除を行わずに野生動物の被害を抑え込んでいる集落も報告されるようになってきました。私たちが調査している集落には数十軒の農家があり、ほぼ全世帯に動物による被害の状況を聞き取らせて頂きました。その集落が、大きな被害を受けている他の集落と何が違うかというと、農家以外の方も含めて集落の人たちが協力して野生動物に立ち向かい、対策をとっていたことでした。

獣害対策として多くの行政は駆除の他に、集落や農地のまわりを大規模な柵を設置する補助事業を行っています。しかし、柵を放ったらかしにすれば、すぐボロボロになり、隙間から動物が入って来てしまいます。つまり防獣柵はメンテナンスしながら使うことが前提なんですが、行政の補助は設置までで、メンテナンスは農家などに任されることが多いのです。そのため、補修点検がうまくできずに、被害が再発することになります。ところが、私たちが調査に入った屋久島南部のその集落は、農家ではない人も巻き込み、集落のみんなでメンテナンスをする体制を作っていました。それがシカとサルの被害を甚大にならない程度に抑え込めていた理由だと思っています。

もう一つ他の集落と違う点は、集落の将来像をみんなで考えていたことです。そして、いろいろなプランを検討し、いくつかは実行に移していました。そうした集落の将来構想の中で農業をどのように位置づけ、その中に獣害対策をどう組み込むのかが大切なんです。それまで私が全国で訪ねてきた被害集落と大きく違うところはそこでした。こういう集落だからこそ獣害も防げているのだなと、強く思いました。

西村 どんな資料を見ても「シカが増えているから森林が荒れている」みたいな話が出てきますが、今回の記事でもう少し時間的なスコープを広げて物事を見ることが伝わるといいなと思います。

揚妻 シカ対策の目的の中に、生物多様性の保全が謳われるようになっています。でも、この生物多様性って、科学的に定義できない概念、いわば「思想」みたいなものなんですよね。もちろん、生態学には種多様度指数のような明確に定義され、計測できるものがあります。でも、その指数が大きければ生物多様性が豊かかというとそうでもありません。そこは、人によって考え方が違っています。それぞれの人がそれぞれの「生物多様性の豊かさ」を意識的あるいは無意識的、無自覚に感じていているのです。そのため、それらを一致させるのはすごく難しいことなんです。だから、こういう状態が「生物多様性に最も優れている」という目標を決めることが難しいのです。

これに対して、野生動物による農業被害問題の目標はすごく分かりやすいです。要は被害が少なければ良いわけです。あとは、被害を減らすためにどんな対策が有効か、駆除や柵や、農地周辺環境の整備などいろいろと試して、費用と労力と有効性のバランスを見て、どれにどのくらい投資すればいいか決めればいいことになります。現実にはうまくバランスがとれているか分かりませんし、クリアしなくてはならないことがいろいろあるにせよ、どういう状態を目指せばいいか明解です。そこが生物多様性の保全と根本的に異なる点です。

野生動物、特にシカについては自然生態系をどうやって守っていくかという問題と、農業被害をどうやって抑えるかという二つの問題が絡んでいて混乱が生じています。今はどちらも、とにかく個体数を減らせばどっちにも有効で、さらに駆除したシカをジビエとして有効利用して一石三鳥だみたいな話になっています。でも、農業被害対策と、自然生態系を守るのと、ジビエ利用は、求められる状況や成果がまったく異なるので、同じ手法で対処するのは難しいと考えています。農業被害対策のためにシカを減らすのは、被害を軽減する効果はあるかもしれませんが、前に紹介した集落の例のように別の方法の方がずっと効率が良い可能性があります。また、農地周辺に作り上げてしまった野生動物にとって豊かな生息環境を改良することも長期的な効果が期待できそうです。自然生態系を守る観点からすると、紹介してきたように、かつての自然には想像以上に多くのシカが生息してきたのであれば、その数を人為的に減らすのは、むしろ生態系への人為的な過干渉となり、自然生態系保全に逆行することになります。ジビエ利用で地域活性化を目指すなら、集落近くに多くの野生動物が棲めるようにすることが条件となるでしょう。ジビエ処理施設の近くで簡単に野生動物が捕獲できるようにしておかないと、産業として安定して維持することが難しいからです。このように求められる状況がかなり違っているのです。

野生動物の管理というと、動物そのものを力づくで管理することのように受け取られがちです。でも、本当は野生動物に関わる人間の意識や考え方、人間活動の管理をすることなんです。だって、対策するのも人間だし、守られるのも人間、恩恵を受けるのも人間。その人間社会がこの状況にうまく適応できていないのが問題なんです。だから、我々人間がしっかりしなくてはならないんですね。

インタビューを終えて

いかがでしたか。地球の誕生が46億年、その後地球にはさまざまな生物が誕生し、あるいは大量絶滅も経るなどして、人類が誕生したのはおよそ500万年前。この壮大な命の流れを私たちが持つほんの短いものさしを中心に考えるのではなく、もっと長いスパンでもう一度捉え直したい。そんなことを改めて考えたインタビューでした。

(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)

この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。

https://esse-sense.com/articles/134