私たちの体には、「免疫」と呼ばれる身体をウイルスや細菌といった病原体から守るシステムがあります。特に、消化管のなかでは、免疫システムが「腸内細菌」と相互作用することによって、生命活動を支えていると考えられています。先端生命科学研究院の中村公則さんは、私たちの体の免疫システムと腸内細菌の相互作用を研究しています。

――どうして研究者を目指したのですか?

中村 研究者という職業を初めて意識したのが、大学院生になってからです。歯学部生のとき国家試験の勉強をしていて、あまりにも覚えることが多すぎて、教科書を読むのがまったく楽しくありませんでした。しかし、大学院で多くの研究論文を読み込んでいくうちに、計算されたロジカルな記述が、まるで物語のように感じてきて、論文を読むのにはまってしまいました。そこで「論理」というものの面白さと魅力に気づき、研究を職業とすることを意識しはじめました。

――最初から研究者を目指した訳ではなかったのですね。

中村 実は、最初は文系の大学に行きました。それから、手に職をつけようと歯学部に入りなおして卒業し、歯学博士まで取りました。博士課程修了後、歯科医院の開業を目指していたのですが、ある研究室の先生にお声がけいただいき、「がんに対する遺伝子治療」をしばらく研究しました。

その後、別の先生に紹介していただいたのが、今いる自然免疫研究室です。前教授の綾部先生は、αディフェンシンとパネト細胞といった自然免疫にかかわる研究をされていました。これまでと全然違うフィールドなので大変迷いましたが、熱いお誘いをいただいて来ました。

――様々な分野を経験されたのですね。いろいろな分野を経験してよかったことは?

中村 視野の広さというか、いい意味で浅く広い知識を得ることができました。行き当たりばったりにも見えますが、「どうすれば、おもしろくなるのか?社会は何を求めているのか?」をいつも考えて研究しています。どんなお題でも、その楽しさに気が付くためには、興味を持ってコツコツと続けてくことが大事だと思います。

――今取り組んでいる腸内細菌の研究について教えてください。

中村 私たちの体の中には約100兆個もの細菌が腸内にうようよいて叢(そう)を作っていて、ビタミンを作ったり、消化を助けたりしていることが昔からわかっていました。さらに、神経発達や免疫の成熟などにも大きな影響を与えていることが分かってきており、そのメカニズムについて研究しています。

もし腸内細菌叢のバランスが破綻すると、病気になりやすくなります。 もともと、生まれる前はみな無菌状態で、母体内の胎児の体内には菌はいません。出産のとき、お母さんの産道を通る段階で母体の腸内細菌がつくことや、母乳を飲む際にお母さんの皮膚から細菌が赤ちゃんに移って増えていきます。しかし、赤ちゃんがお母さんからの菌を移される機会がなかった場合、全員がそうなるわけではないのですが、アレルギーなどの割合が増えたり、神経の発達に影響があったりする可能性がありそうだということがわかってきています。ですから、そうした場合は、生まれた後にお母さんの菌を経口で赤ちゃんの体内に取り込ませるような対応が提案されてきています。

――腸内細菌の種類はどうやって決まるのでしょうか?

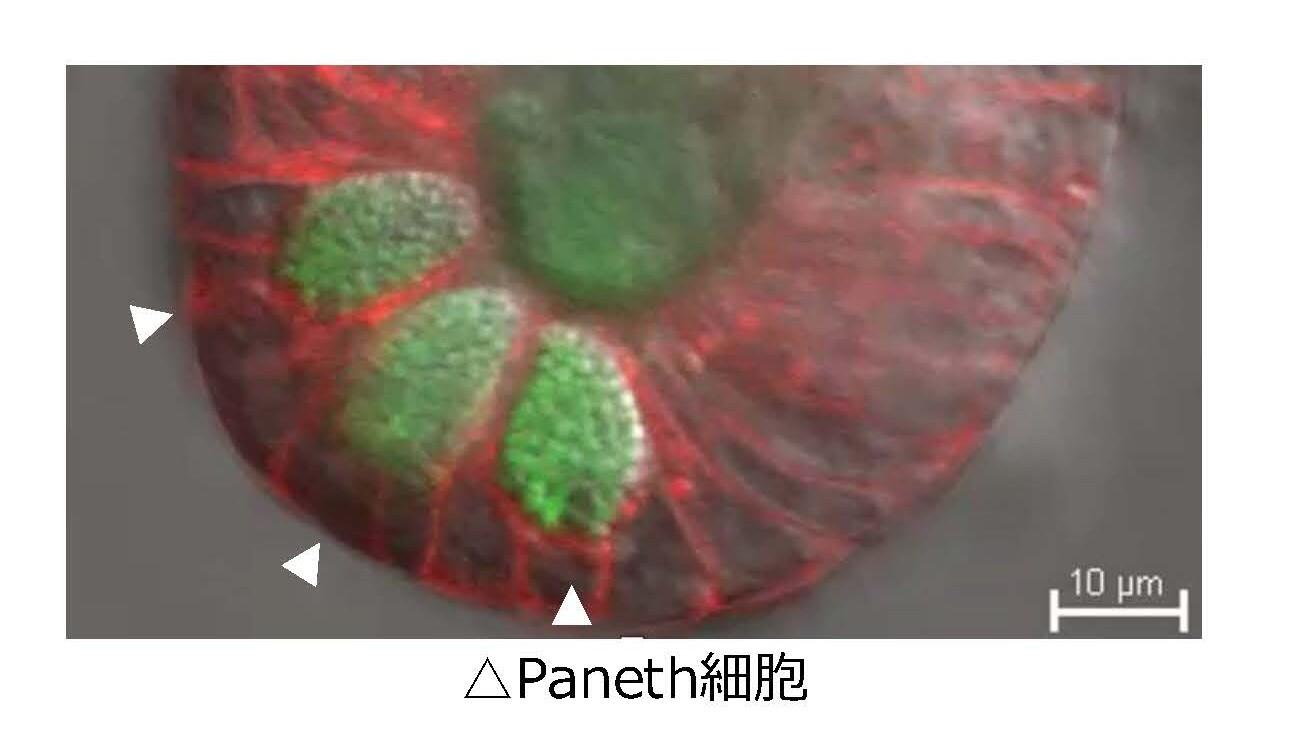

中村 腸内細菌の組成を決める要因で現在わかっているのは、主に食べ物や抗生物質をはじめとする薬剤投与などの外的な因子です。では、体のなかに腸内細菌の組成決定にかかわる、いわゆる内的な因子はないのでしょうか。なぜ、腸内細菌はこの環境を選んでいるのか、また、私たちも体内に入った腸内細菌をどのように選んでいるのか。その選択に、αディフェンシンという抗菌物質が関わっていると考えています。小腸にあるパネト細胞という細胞が、この抗菌物質を生み出します。私は、αディフェンシンが腸内でどのように立ち振る舞うのかを調べてみました。

パネト細胞(提供:中村公則)

パネト細胞(提供:中村公則)

――αディフェンシンは、どんな働きをしているのでしょうか。

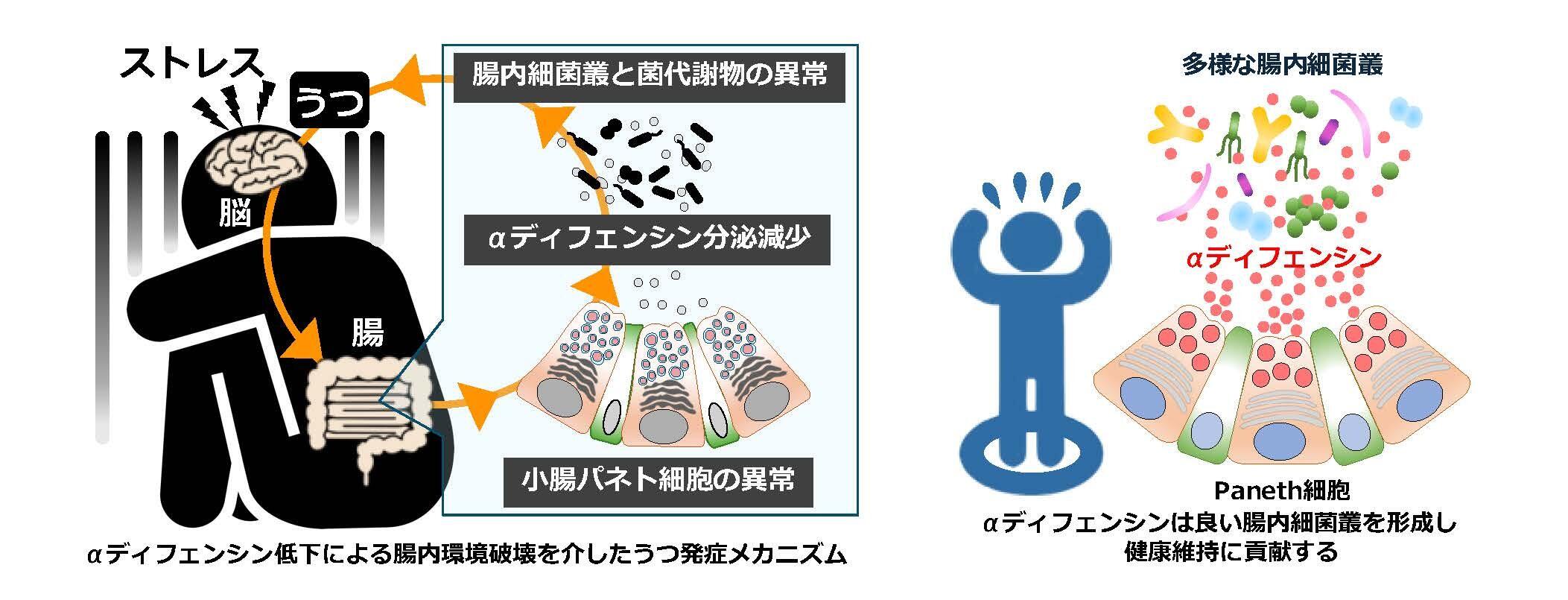

中村 まず、腸内細菌の多くは大腸に存在していていますが、小腸のパネト細胞で分泌されたαディフェンシンは大腸に流れていくことが分かりました。流れ着いた大腸で、αディフェンシンは、善玉的なビフィズス菌などは殺さないけど、増えると厄介な細菌は殺すことで私たちの健康維持に有利な腸内細菌叢の組成づくりに関与していることがわかりました。また病気に関しては、例えば、白血病の患者さんに骨髄移植をすると、移植したリンパ球が移植された側の腸の組織を攻撃し、下痢などの症状を示す場合があります。マウスの実験で、そのときの腸内細菌の組成を調べてみると、αディフェンシンの分泌の低下にともなって体に悪影響がある大腸菌が異常増殖していることがわかりました。つまり、移植の影響でαディフェンシンがいなくなることが腸内環境を悪くする原因のひとつであることがわかりました。

――ストレスでおなかが痛くなる人がいますが、αディフェンシンが関係していますか?

中村 ストレスに対して腸の細胞が弱いことはわかっています。ストレスとαディフェンシンの関係について、実験で証明した例があります。「社会的敗北モデル」というかわいそうな名前がついていますが、小さいマウスを大きなマウスの隣で飼育してストレスを与えます。そうすると、元気に動いていたマウスが、うつ病のようになってあまり動かなくなります。調べてみると、このとき腸内細菌叢の組成が変化して、同時に、αディフェンシンの分泌も減っていることがわかりました。さらに、このマウスにαディフェンシンを投与すると、その腸内細菌の組成が元に戻りました。詳しいしくみについては、現在も研究中です。

αディフェンシンの身体への影響(提供:中村公則)

αディフェンシンの身体への影響(提供:中村公則)

――これからどんな研究をしていきたいか教えてください。

中村 腸内細菌の組成は歳とともに変化することがわかっています。これが免疫の老化にも関係している可能性があり、その機構を解明するために、さまざまな世代のαディフェンシン量と腸内細菌叢の解析を実施しています。 また、お母さんの腸内細菌が子どもに受け継がれると話しましたが、戦時下といった環境や過度のダイエットなど、母体の栄養状態の悪さが腸内細菌叢に影響し、低体重児を引き起こしうることが報告されています。これにαディフェンシンが関わっていると考えています。そこで岩見沢市でお母さんと子供から便を提供していただいて、母と子の健康状態にαディフェンシンによる腸内細菌への働きがどのように影響しているかを解析する母子健康調査を実施しています。 これからも、αディフェンシンの腸内細菌叢への関与が、健康や病気にどのように影響しているのかを幅広く研究し続けていきたいと思います。

【文:国際感染症学院博士後期課程1年(サイエンス・ライティング・インターン)坪智也(取材当時)

写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】