<写真>北海道大学理学院修士2年(当時)の松島吉伸さん(撮影:広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)

理学研究院の角井敬知講師の研究グループは、2009年、少し変わった小型甲殻類を発見しました。この種は、一つの体にオスとメスの生殖器官をもつ雌雄同体で、甲殻類の大半を占める軟甲類では世界初の「自家受精」できる種であることをこれまでに明らかにしてきました。このたび、同研究グループの北海道大学理学院修士2年の松島吉伸さんの研究により新種と判明し、高橋留美子さんの漫画「らんま1/2」に登場する主人公の名前にちなみ、「ランマアプセウデス(学名:Apseudes ranma)」と命名されました。名前の由来や生き物の特徴の面白さが評価され、ランマアプセデウスは、海洋生物の分類情報を提供する国際的なデーターベースである「世界海洋生物種名録」(WoRMS)の2024年版「注目すべき海洋生物10新種」のうちの1種に選定されました。 じつはこのランマアプセウデス、最初に発見された場所は、深海でも遠洋でもなく、とある身近な場所でした。命名の理由も含め、ランマアプセデウスを新種と特定するまでの秘話を、松島さんに伺いました。

小型の甲殻類の新種を発見。見つけた場所は・・

小型の甲殻類の新種を発見。見つけた場所は・・――2009年に角井先生が最初にランマアプセデウスを発見した、意外な場所とは?

松島 名古屋市にある、名古屋港水族館です。水族館の水槽には、死んだサンゴの塊にくっついたり、海砂に混ざったりして、意図せず小さな生き物たちが入っています。角井先生は、水槽の底の砂を見ていて、砂の中にトンネルを掘っていた生き物をガラス越しに見つけて、研究のために譲ってほしいと水族館の方にお願いしたそうです。

その後、角井先生は体内・体外の生殖に関係する器官を観察することで、この種が雌雄同体であることを確認し、そのうえで1個体ずつ、複数の世代にわたって飼育しました。その結果、この種は1個体だけで受精卵を作り繁殖できる、つまり雌雄同体で自家受精を行う生き物だということを明らかにし、2013年に論文を発表しました。

ランマアプセウデスの生体の背面写真(写真左が前方)。(提供:角井敬知講師)

ランマアプセウデスの生体の背面写真(写真左が前方)。(提供:角井敬知講師)――自家受精、とは何ですか?

松島 自家受精とは、他の個体と交配せず、自身の体にある生殖細胞を使って子孫を作り出すことです。例えば植物はおしべとめしべがあるので、自家受精(自家受粉)できます。甲殻類でも、フジツボの仲間などは自家受精できることがわかっていました。今回発見したランマアプセデウスは、甲殻類の中でもエビやカニ、ワラジムシといった軟甲類の仲間です。軟甲類は約4万種類もいて、甲殻類最大のグループですが、ランマアプセデウスは世界で初めて軟甲類で自家受精する種だったことが角井先生の研究でわかりました。

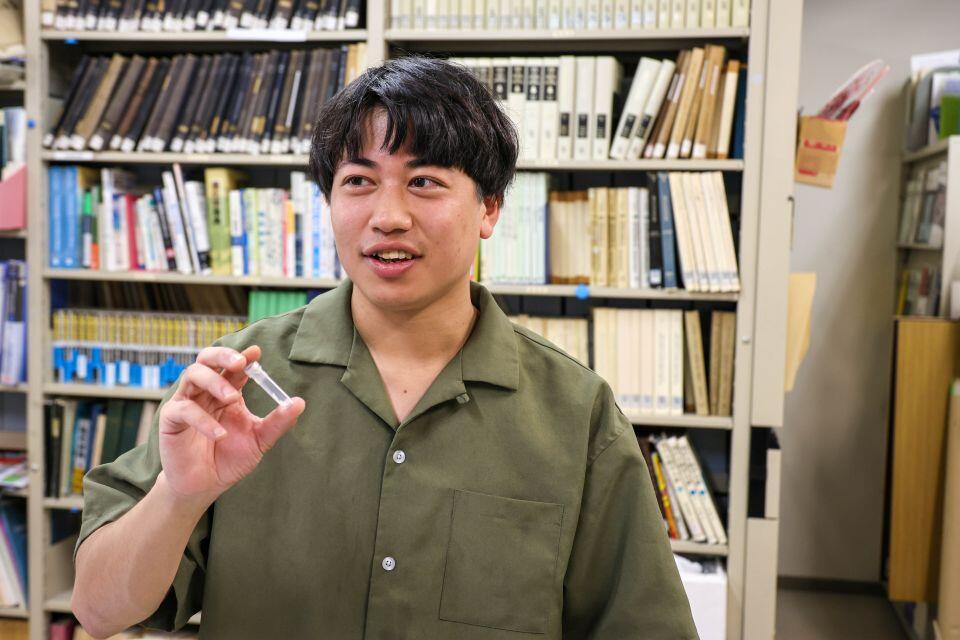

サンプルケースに入った数匹のランマアプセデウス

サンプルケースに入った数匹のランマアプセデウス――その後、ランマアプセデウスが新種とわかるまで、時間がかかりましたね。

松島 ランマアプセデウスは軟甲類の中でもタナイス目アプセデウス属の仲間ですが、タナイス目の多くが同属間で似たような形態を持っていて、細かい違いを見分けにくく、分類が非常に難しいグループです。それで、これまでは種名が確定されないまま、アプセデウス属の一種として論文発表されていました。2022年、私が学部4年生で角井先生の研究室に配属になったとき、角井先生からこのアプセデウス属の種が新種かどうか調べてみないかと提案がありました。見せてもらったアプセウデス属の体が、ごつごつしていて、とげとげしくて、かっこいいなと思ったので、卒論の研究テーマにしました。

――どうやって新種と特定したのですか。

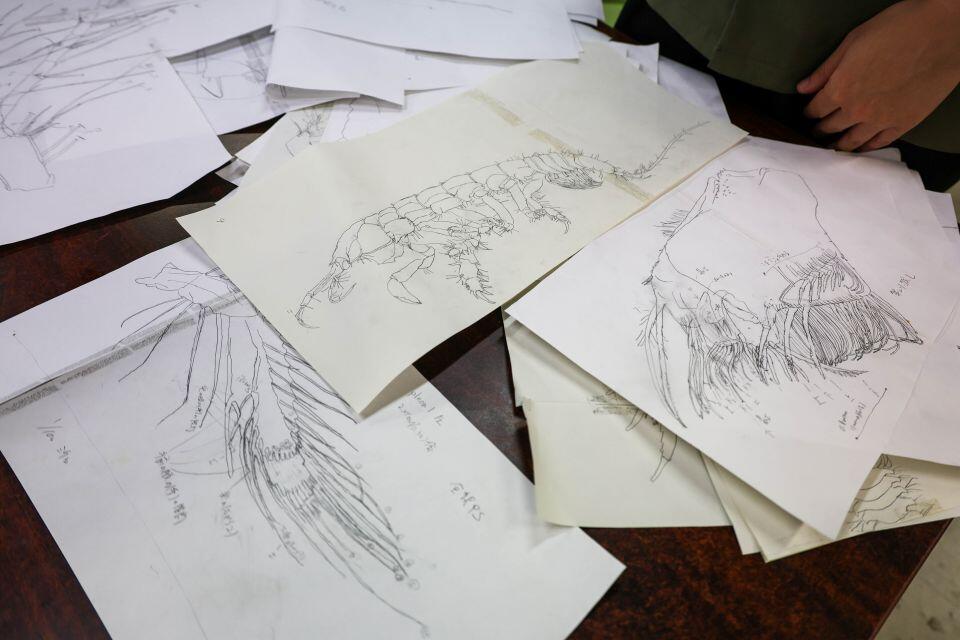

松島 ランマアプセデウスは体長が数ミリなので、顕微鏡下で体の特徴を詳しく観察し、DNAの解析も行いました。甲殻類やエビ・カニの仲間は、足の形や口の周りのパーツを見て種類を判断します。まず解剖しますが、体が小さいので、研いだ針先を使って、顕微鏡の下で足を根元から一本ずつばらばらにしていきます。それをプレパラートの上に載せて光学顕微鏡で見て、ここにとげがあるなとか、ここの毛が多いなとか、しっかり観察してスケッチします。細かい特徴が、分類するときに重要になってくるので、スケッチも慎重に行いました。

松島さんが描いたランマアプセウデスの体のパーツのスケッチ

松島さんが描いたランマアプセウデスの体のパーツのスケッチ数個体の全身を観察して、全部に共通する特徴を見つけて、個体差でないと判断したら、これまでに発見されていた種と比較しました。今回のランマアプセデウスは、歩脚という歩く足6対のうち、2~4つ目の足にある棘が、他の種類より多かったのが新種の決め手となりました。

――観察して新たにわかったことはありますか?

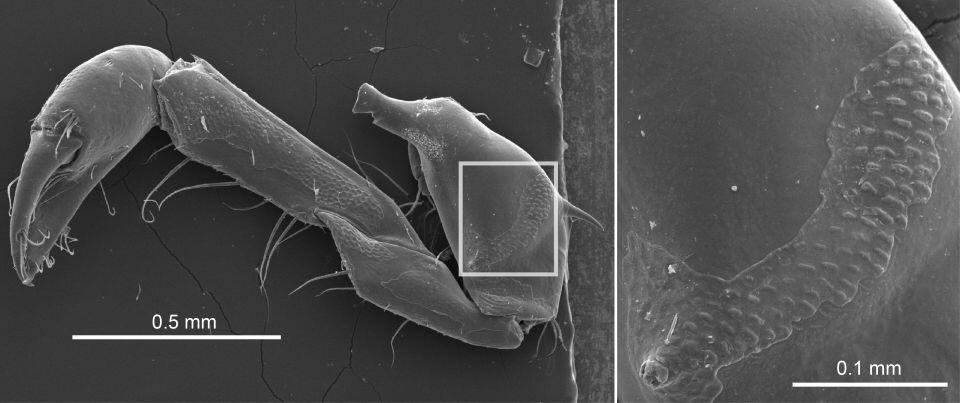

松島 ランマアプセウデスのハサミ型の脚の内側に、摩擦で音を出す楽器のような構造を発見しました。脚の内側に1つの筒状の突起と蛇腹のように隆起構造があり、一方の突起がもう一方の隆起構造をこすることで、ちょうど打楽器のギロみたいに音がでるような構造になっていました。体が小さくて、本当に音が出ているのか確かめるのは難しいのですが、この構造がもしかしたら、仲間同士のコミュニケーションに使われているかもしれないと考えています。

ランマアプセウデスの右側の鋏脚内側を走査型電子顕微鏡で観察した像。左図は鋏脚全体で、右図は左図の白枠内を拡大したもの。1つの筒状の突起と多数の隆起構造がみられる。(提供:角井敬知講師)

ランマアプセウデスの右側の鋏脚内側を走査型電子顕微鏡で観察した像。左図は鋏脚全体で、右図は左図の白枠内を拡大したもの。1つの筒状の突起と多数の隆起構造がみられる。(提供:角井敬知講師)――新種と特定して、「ランマアプセデウス」と名前を付けた理由は。

松島 僕は漫画を読むのが大好きで、もともと高橋留美子先生のファンでした。高橋先生の作品の中で「らんま1/2」という漫画があり、主人公の早乙女乱馬(さおとめらんま)は男性ですが、水をかぶると女性の姿になってしまうという設定です。それを、雌雄同体の新種とかけて名前を付けたいと考えました。小学館の編集者の方を通じて、高橋先生に許可をいただき、「ランマアプセデウス」と命名しました。名前の使用を許してもらい、好きな漫画家と間接的につながれて、すごくうれしかったです。

――今後の展望を教えてください。

松島 僕は今、別の種の研究をしていますが、ランマアプセウデスに関しては、どのようにして仲間とコミュニケーションをとるのか、どこから来たのかなど、まだまだ謎がいっぱいです。また、エビ・カニの仲間ではじめて自家受精ができる種が見つかったことで、例えばエビ・カニの養殖などにも活かせるんじゃないかとか、生殖的な研究も発展するのではないかという希望もあります。

新種の特定の決め手となった脚のスケッチを手にした松島さん

新種の特定の決め手となった脚のスケッチを手にした松島さん――「新種ハンター」として、これからも活躍を期待しています。

松島 ランマアプセデウスの研究に携わって以来、水族館に行ったら必ず、水槽の底にある砂の中に生き物がいないか探すようになりました。研究室の人たちと沖縄に行った時も、美ら海水族館に立ち寄って、巨大な水槽の底にある砂をみんなで夢中になって観察していました。意外とたくさんの生き物が隠れているんですよ。 水族館に行ったときには、みなさんも水槽の底や砂の中にいる小さな生き物たちにも注目してみてください。もしかしたら、新しい発見があるかもしれませんよ!

【文・写真 広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】