市立札幌開成中等教育学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業との連携で「課題研究スタートアップセミナー2025」が開催され、アカデミックファンタジスタの講師9名が講義を実施しました。本セミナーは、札幌開成中等教育学校SSHの3、4年生が課題研究に取り組むにあたり、最新の研究に関する話を聴講するとともに、研究者から研究やテーマについてアドバイスをもらう機会として実施しています。アカデミックファンタジスタは、2021年度からこのセミナーに参加協力しています。講義を受講した生徒、および教員のみなさまから、講義レポートが届きましたのでご紹介します。

「世界を変えるAI研究の最前線」副学長/情報科学研究院 教授/データ駆動型融合研究創発拠点 拠点長 長谷山美紀

参加生徒3・4年生 38名

講義では、人工知能発展の歴史から、かつて指摘されたAIの限界に対してどのようにその壁を乗り越えてきたかについて、最新の生成AIの情報も交えて解説していただきました。また、AI研究の最前線を分野別に紹介していただきました。生徒からは「どのように日常生活や社会実装に活かされているかを知ることができた」という振り返りがありました。また、AIを使用する際に著作権への配慮などルールを守ることの重要性についても指摘があり、生徒からも「自分とAIの共生について考えていくことができた」とありました。講義終了後も、AIの活用方法を中心に、生徒たちが熱心に質問する姿が見られました。

生徒たちに人工知能の最前線を紹介する長谷山教授(提供:工学系広報室)

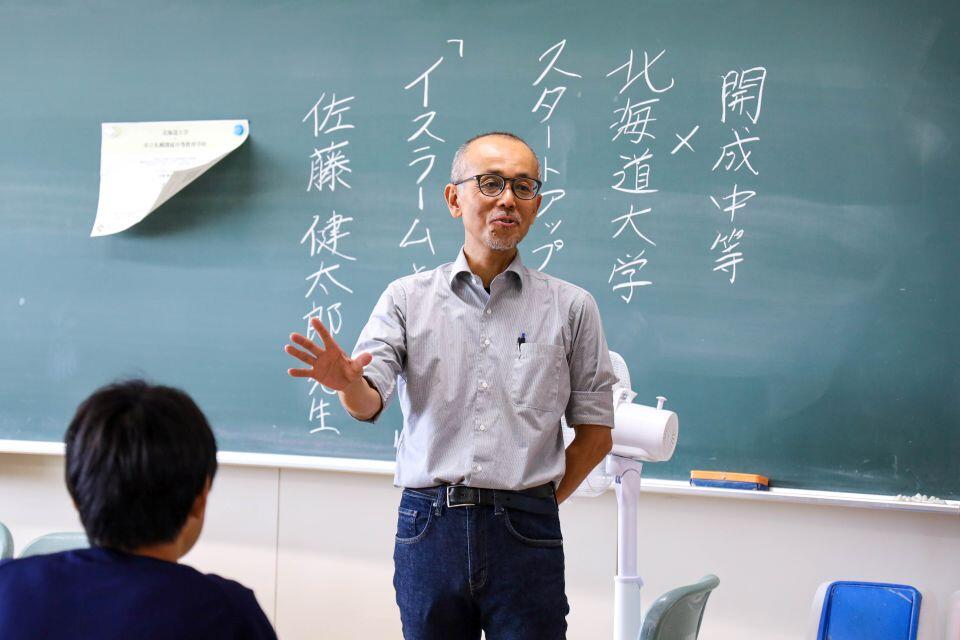

生徒たちに人工知能の最前線を紹介する長谷山教授(提供:工学系広報室)「イスラームとスペイン」文学研究院 教授 佐藤健太郎

参加生徒:3・4年生 27名

講義では、キリスト教支配下の16世紀イベリア半島(スペイン)を軸に、過去の歴史的事実や残された史料から「征服されたイスラーム教徒はどうなったのか」という歴史学に触れることができました。佐藤先生は、学術的探究には常に「問い」が必要なこと、歴史研究においては、過去の日記やメモさえも、当時の生活実態を解明する具体的文献として役立つと話しました。生徒の振り返りでは、「遠い国の知らない手記なのに、確かに存在していたことを実感できた」、「ひとつの資料からたくさんのことを読み取り、繋げて推測するのがすごい」、「言語や文字にまで注目する情報の見方に驚いた」などの感想がありました。佐藤先生の「国際理解の鍵は、他者のリアルな営みや思いにどこまで迫れるかにある」という言葉が、強く印象に残りました。

生徒の質問に答える佐藤健太郎教授

生徒の質問に答える佐藤健太郎教授「あなたの行為に潜む「他者」の影響」教育学研究院 教授 阿部匡樹

参加生徒:3・4年生 39名

講義では「あなたの行為に潜む『他者』の影響」について、簡単な実験を交えながら解説していただきました。データの取り方や、AIと認知科学の関係性についての質問にも丁寧に答えていただき、大変有意義な講義となりました。生徒からは、「相手から影響を受けているように、自分は相手にどのような影響を与えているのだろうと疑問に思った」や、「国ごとで実験データが異なるなど、研究に対するグローバルな視点も重要であると知ることが出来た」などの振り返りがあり、今後の探究活動や学校生活のプレゼンにも活用できる方法を学んでいました。

他者から受ける影響について解説する阿部教授

他者から受ける影響について解説する阿部教授「放射線・放射能の科学」工学研究院 教授 小崎 完

参加生徒:3・4年生 29名

講義では「ゴジラに実際に遭遇したらどうする?」を切り口に、放射線の性質やその発見に至るまでの科学史を丁寧にお話いただきました。生徒たちは、これまで学校で習ってきた科学の知識がどのような問いから出発したのか、また、どうやって発見され、どのような意味があるのかという新たな視点が与えられ、点と点が繋がったような体験にワクワクしていました。放射性廃棄物処分のお話や霧箱など、大学での学びに触れて刺激を受けた様子です。振り返りでは、「原理について、今ある知識の中で考察できてよかった」、「考察するときの考え方への理解が深まった」、「自分の研究テーマに対しての考えを深めることができた」、「工学部について興味をもった」等の声がありました。

放射線や原子力の概念について講義を行う小崎教授(提供:工学系広報室)

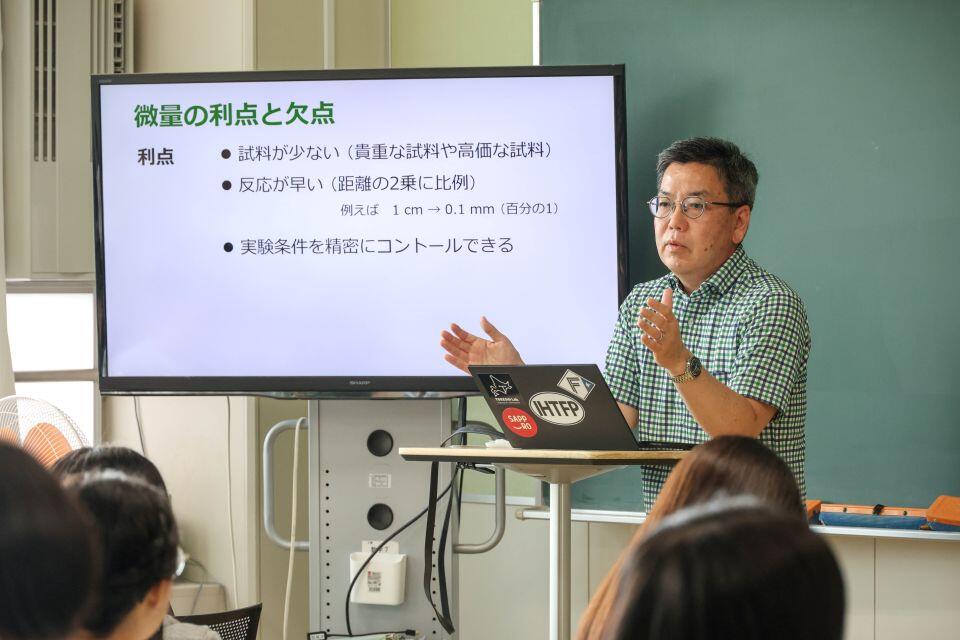

放射線や原子力の概念について講義を行う小崎教授(提供:工学系広報室)「マイクロ流体デバイスの可能性:身近な分析からワクチン製造まで」工学研究院 教授 渡慶次学

参加生徒:3・4年生 41名

講義では、マイクロ流体デバイスの開発と研究を中心に、その実用性や必要性について紹介していただきました。微量の試料を扱うことで可能になる医療の利点と課題、ワクチン製造への応用を知ることができました。また、紙を用いた流体デバイスの発展が与える影響についても取り上げられ、マイクロ流体の技術が幅広い分野で活用されていることを学びました。生徒からは、「10nmの違いで人体に与える影響が異なることは新たな気付きだった。今後の実験の中でも量を意識したい」、「科学と技術のどちらかを重要視するのではなく、それらが相互に関わり発展していることを知ることができた」などの振り返りがあり、今後の探究活動や学校生活のプレゼンにも活用できる視点や方法を学んでいました。

生徒たちへ丁寧に解説する渡慶次教授(提供:工学系広報室)

生徒たちへ丁寧に解説する渡慶次教授(提供:工学系広報室)「量子ビームで古今東西の不可視世界を覗く」工学研究院 准教授・ディスティングイッシュトリサーチャー 佐藤博隆

参加生徒:3・4年生 29名

講義では、量子ビームで視えないものを視ることができ、その技術は様々な分野の研究に活用されていることを教えていただきました。佐藤先生が量子ビームの分野に入られたきっかけや、大学の研究で使われている超大型実験装置、実際の研究で視えた世界などを紹介いただきました。生徒からは、「放射線にはこれから先の技術の発展に貢献できる重要な役割があるものなんだということがわかり興味がわいた」、「これからの自分の研究に役立つような技術だけではなく、志や大切な意識も知れて良かった」などの振り返りがあり、量子ビームを詳しく知れただけではなく、今後の探究活動を行う上での姿勢や考え方を学んでいました。

動画を交えて講義を進める佐藤博隆准教授(提供:工学系広報室)

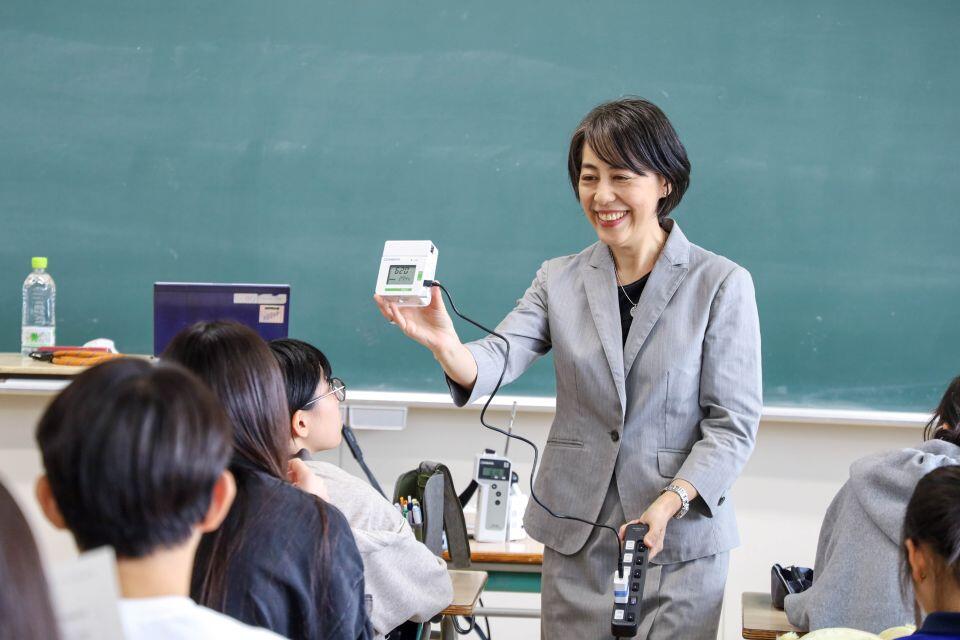

動画を交えて講義を進める佐藤博隆准教授(提供:工学系広報室)「健康に暮らすための室内環境とは」保健科学研究院 教授 池田敦子

講義では、池田先生が実際に住宅を訪問して行ってきた健康調査の結果から、自宅環境と居住者の健康、特に湿気や換気、化学物質とシックハウス症候群やアレルギーとの関係について紹介していただきました。人々の健康を維持・増進するうえで、住宅改善や整備をどう進めたらよいか討論し、実際に簡単な室内環境測定を体験しました。受講した生徒からは、「自分にとって身近な問題であるアレルギーやシックハウスシンドロームは、室内環境と密接な関係にあることを知ることができた。室内環境を整えることは、心や体調を整えることにつながるとても大切なことであると学んだ」、「これからのグループ研究では、カビについて考察する予定なので、今回の講義で学んだことを生かしていきたい」などの振り返りがあり、今後の探究活動や学校生活のプレゼンにも活用できる方法を学んでいました。

環境測定器を使って解説する池田教授

環境測定器を使って解説する池田教授「データサイエンスの力で、よりよい医療を!」保健科学研究院 教授 小笠原克彦

講義では、北海道の医療の実態について学びました。病気の分布や病院の建設地の候補などを、様々なデータを用いて分析したり、少子高齢化社会と医療について未来の北海道を予測したりする方法について紹介していただきました。また、医療・ヘルスケア分野での生成AIの活用についても紹介していただき、AI活用の恩恵とリスクについて、医療の視点から学ぶことができました。生徒からは「データサイエンスはあまりイメージがなかったが、身近なデータを使って研究を行っていることに驚いた」や、「データと一口に言っても、どのように社会に役立っているのか結びつかないことが多かったが、様々な活用を聞き、データサイエンスについて学べた」などの振り返りがあり、今後の探究活動や学校生活のプレゼンにも活用できる方法を学んでいました。

データサイエンスについて講義する小笠原教授

データサイエンスについて講義する小笠原教授「Sanitation for All: 地域に根ざしたトイレの未来を考える」保健科学研究院 教授 山内太郎

講義では、アフリカやアジアにおけるトイレを含めたサニテーションについて紹介していただきました。実際の事例を写真や動画で共有していただき、「地域の問題は地域の人たち自身の価値観や行動を変えていくことが一番の解決策である」という視点に気づきました。支援という形ではなく、ともに生きるという考え方の重要性を考えさせられる時間となりました。生徒からは、「自分たちの問題だと自覚し、変えていくことが大切だと学んだ」、「解決するときはその場限りではなく、自分たちで維持管理ができて持続可能なものにしなければならない」、「サニテーションの向上については、ボトムアップで現地の人と一緒に活動することが、持続可能につながるとわかった」などの振り返りがあり、今後の探求活動や学校生活のプレゼンにも生きる方法を学んでいました。

生徒たちと対話をしながら講義を進める山内教授

生徒たちと対話をしながら講義を進める山内教授日 時:日時:2025年9月17日(水)10:30―12:10

会 場:市立札幌開成中等教育学校

(広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門)

アカデミックファンタジスタとは?

北海道大学の研究者が知の最前線を出張講義や現場体験を通して高校生などに伝える事業、「アカデミックファンタジスタ(ACADEMIC FANTASISTA)」。内閣府が推進する「国民との科学・技術対話」の一環として、北海道新聞社の協力のもと2012年から継続的に実施しています。今年度は北海道の高校等を対象に31名の教員が講義を実施しています。2025年度の参加教員はこちら。

本サイトだけではなく、学内向け広報誌「北大時報」やFacebookでも講義レポートを随時更新していきます。合わせてぜひご覧ください。

Facebook

北大時報